Numero Completo 08

Editoriale

Prima di entrare nel dettaglio del numero, pare opportuno un sia pur rapido accenno a due questioni che appaiono particolarmente rilevanti, rispetto alle quali ci sentiamo di condividere con le nostre lettrici e i nostri lettori una posizione di redazione. Al momento in cui mandiamo in stampa la rivista, la tensione politica internazionale non accenna a decrescere e se apriamo i giornali o consultiamo le notizie sul web, non possiamo fare altro che essere presi dall’angoscia. Dilagano le notizie sui conflitti, ormai intrecciati in un sistema sempre più complesso di appoggi, alleanze e minacce. In questa difficile situazione, il nostro modesto apporto non può essere altro che un appello perché tutti gli scontri armati cessino al più presto.

La carenza e l’indebolimento di relazioni fondate strutturalmente sul mutuo appoggio, li vediamo e tocchiamo nel nostro mondo in vari ambiti, dal globale al locale.

Nell’ambito della politica interna, ad esempio, un tema che ci tocca sempre più da vicino è il graduale smantellamento della sanità pubblica, che sperimentiamo con sempre più lunghe liste di attese a causa della carenza di personale. I minimi investimenti nella sanità degli ultimi anni causa la fuga di moltissimi medici e infermieri al settore privato o all’estero, ma quello che più preoccupa è non vedere nessuna soluzione all’orizzonte.

Questo secondo spunto ci permette di iniziare la presentazione del numero dagli articoli dedicati al tema della medicina e della cura. In questo numero affrontiamo infatti il tema della medicina di genere e la sua recente inclusione nella medicina occidentale. Non si parla di medicina «delle donne», ma di un’apertura atta a valutare la cura dei disturbi secondo parametri più ampi, che tengano in conto che le differenze tra persone non sono solo biologiche ma anche ambientali, culturali, sociali, economiche. Il concetto della cura, ampliato al «prendersi cura di…» può essere centrale nella gestione politica delle relazioni e per modificare equilibri. La prospettiva individualista che è alla base del sistema capitalistico ha permeato la visione che abbiamo dell’altro e ci ha abituato alla delega della cura, considerando l’interdipendenza una questione di debolezza, associata all’ambito femminile (versus l’indipendenza e la forza, che identifica nell’immaginario tradizionale l’ambito maschile).

Per poter immaginare un mondo basato su diversi rapporti sentiamo la necessità di affrontare gli equilibri che si instaurano in famiglia, prima comunità nella quale impariamo a muoverci. A questo proposito, una citazione è per il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che con linguaggio poetico ha portato nel mainstream una riflessione sul lungo processo (ancora in corso) di emancipazione delle donne nella società italiana, toccando temi fondamentali, come i modelli ereditati di relazione tra uomo e donna, ed esprimendo la necessità di istituire nuove relazioni famigliari basate sulla collaborazione e l’amore, invece che sulla sopraffazione. Il merito del film ci pare ovviamente non risieda nella questione del voto, quanto nel riconoscere che siamo ancora figli di quei modelli di relazione e che finché non riusciremo ad offrire nuovi modelli ai nostri figli e alle nostre figlie non possiamo sperare che scompaiano le disuguaglianze.

In questo numero affrontiamo sotto varie angolature la questione dell’essere membri di una comunità all’interno di comunità, dal micro al macro. La necessità di trasformarci in membri pienamente responsabili della nostra comunità è fondamentale per la salvaguardia della grande casa in cui viviamo, l’ambiente. Un approfondimento che definisce l’eco-anarchismo ci ricorda come le nostre intime famiglie primarie si inseriscano in comunità locali e che a loro volta si ineriscono in comunità regionali sia umane che più-che-umane (la Terra intera).

Sul rapporto con la natura e le piccole comunità, un altro film recente degno di nota è Un mondo a parte, di Antonio Albanese, che fa luce su due temi fondamentali: la sopravvivenza dei piccoli borghi periferici rispetto alle grandi città, e la scuola come cuore di una comunità. È proprio dalle piccole realtà che dobbiamo ripartire per poter aspirare a cambiare le cose. E a questo puntiamo con questa rivista, presentando, sostenendo e diffondendo esperienze che esistono nonostante tutto e dalle quali possiamo trarre spunto.

Sul ruolo che ciascuno di noi può avere nel cambiamento in senso libertario dei rapporti sociali, utili indicazioni vengono sia dall’articolo di Francesco Codello, che tratta il tema dell’anarchismo pragmatico o post-negativo, che da quello di Samuel Clarke, che descrive il funzionamento di una cittadina secondo principi libertari. Le conclusioni dell’articolo di Clarke, che apre questo numero, potrebbero essere utilizzate per un Manifesto della nostra rivista: «Se nel mondo ci sono pratiche anarchiche che esistono da più tempo del nostro inferno capitalistico, allora dobbiamo solo riaccendere quelle pratiche. Non dobbiamo necessariamente costruire una nuova utopia apparentemente aliena, dobbiamo solo incoraggiare i valori umani che precedono la nostra attuale distopia».

Il nostro immaginario è infatti così prigioniero di modelli e valori propri della società capitalista, che non riusciamo nemmeno a pensare che ci possano essere reali alternative. L’antropologia culturale, fortunatamente, ci ricorda come nella storia e nella geografia ci siano stati numerosissimi esempi di società organizzate in modi diversi e deve indurci a meditare sul fatto che quelli che molti sono portati a considerare dei dati naturali immodificabili, sono in realtà il riflesso di una visione culturale. E ci offre anche una speranza dimostrando che l’autorganizzazione che è scaturita storicamente in tante piccole comunità possa continuare ad essere la base delle interazioni umane.

Queste riflessioni ci portano al toccante resoconto che abbiamo ricevuto dalle carceri dell’Indonesia: il linguaggio fresco e sincero del compagno incarcerato ci permette di comprendere i diversi sensi che può avere la parola resistenza, e come in ogni situazione si possa cercare di cambiare le cose senza dare per scontato di doversi adeguare al sistema (e alla sua corruzione).

Il tema del mutuo appoggio costituisce il tratto distintivo di molti contributi. Per esempio, l’articolo di Alberto Franchini ci sembra importante perché ci ricorda che anche fare la spesa è un atto politico, mentre l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto, raccontata da Bruno Miorali, ci riporta all’importante ruolo di responsabilità di ognuno di noi all’interno di ogni piccola comunità.

In termini economici, aspetti centrali legati alla solidarietà o alla sua assenza sono trattati rispettivamente nella conversazione tra Piketty e David Graeber e nell’approfondimento dedicato alla dottrina «anarco-capitalista» che ha portato Milei al governo dell’Argentina.

Nella rubrica Radici presentiamo i profili di un grande classico dell’anarchismo, Errico Malatesta (1853-1932), e di una scrittrice libertaria scomparsa recentemente, Ursula K. Leguin (1929- 2018). Nella sezione musicale presentiamo infine un’intervista a Andrea Satta, dei Tête de Bois, che ripercorre la sua carriera come un viaggio nei paesaggi quotidiani e famigliari, senza dimenticare «l’amore e la rivolta».

Abbiamo bisogno, più che mai, di un anarchismo e di una visione libertaria che siano coscienti dei valori positivi e costruttivi che propongono. Per tale ragione, ci sforziamo di mostrare cosa ciascuno di noi può fare nel suo piccolo, vivendo coerentemente coi propri ideali e poi nelle relazioni con gli altri. La prima sfida è instaurare relazioni sane, permeate da pregiudizi o gerarchie. È riuscire ad applicare i principi di uguaglianza e solidarietà alla nostra vita quotidiana, nelle scelte di tutti i giorni.

Buona lettura! E continuate a sostenerci, come state facendo!

In una piccola città messicana, i residenti indigeni hanno creato una comunità nuova, democratica e in gran parte pacifica. La domanda è: cosa possiamo imparare dai loro risultati?

Murray Bookchin, nella sua opera fondamentale nel campo dell’ecologia sociale, L’ecologia della libertà, ha criticato la tendenza della storia a concentrarsi sulla «conquista del potere» e sugli imperi con i loro «templi, obitori e palazzi» – luoghi che «evocano la nostra radicata soggezione al potere». Le conseguenze di questo atteggiamento, per Bookchin, sono molto chiare:

Tragicamente, quest’ombra ha oscurato in gran parte la tecnica dei contadini e degli artigiani alla «base» della società: le loro reti diffuse di villaggi e piccole città, le loro fattorie e i loro orti domestici, le loro piccole imprese, i loro mercati organizzati intorno al baratto, i loro sistemi di lavoro altamente mutualistici, il loro acuto senso della socialità e i loro mestieri deliziosamente individuati, gli orti misti e le risorse locali che fornivano il vero sostentamento e le opere d’arte della gente comune.

Gli scritti dei normali libri di storia dipingono un quadro dell’umanità piuttosto desolante per un anarchico o un socialista libertario. Dai regni in competizione del periodo degli Stati Combattenti in Cina (475-221 a.C.), alla «corsa all’Africa» degli imperi coloniali (1881-1914 circa), gli annali dell’umanità sembrano inondati dall’adorazione o dalla sottomissione ai grandi

palazzi del potere. Ma è al di sotto di questi grandi palazzi che possiamo trovare la storia veramente anarchica che desideriamo, una storia di «convenzioni umane di base, solidarietà comunitaria e cura reciproca» che tende a scavalcare le varie differenze e ad agire a livello comunitario, nonostante i «vertici politici o quasi-politici» (Bookchin). In altre parole, a prescindere dalla persona che siede sul trono, ai suoi piedi c’è una rete di villaggi e cascine di tipo comunalistico e mutualistico. Questo non significa che tutte le società fossero centralizzate

o guidate da figure potenti. In effetti, se si guarda al di là dei libri di storia standard, si trova una vasta gamma di storia umana che è governata in modo comunalistico e molto democratico, sia nelle tribù confederate degli Irochesi, sia nei villaggi comuni di Sulawesi, in Indonesia. Nonostante ciò che molte storie occidentali vorrebbero farci credere, la democrazia non è un’invenzione degli antichi ateniesi, ma una tradizione globale che risale a centinaia, se non migliaia, di anni fa. La riluttanza a insegnare questo al pubblico occidentale è spiegata bene da David Graeber:

La vera ragione della riluttanza della maggior parte degli studiosi a considerare «democratico» un consiglio di villaggio di Sulawezi o di Tallensi – ebbene, a parte il semplice razzismo, è la riluttanza di ammettere che coloro che gli occidentali hanno massacrato con una tale relativa impunità fossero al livello di Pericle.

In definitiva la differenza tra la democrazia di queste tradizioni e quella della politica moderna è l’atto stesso del voto. Il consenso era il metodo democratico preferito da queste società e, come scrive Graeber, possiamo trovare «più e più volte» comunità egualitarie «in tutto il mondo, dall’Australia alla Siberia» che lo utilizzavano. Perché, si chiede, «in una comunità faccia a faccia è molto più facile trovare un accordo su ciò che la maggior parte dei membri della comunità vuole fare» e perché, come è tipico di queste società, «non ci sarebbe modo di costringere una minoranza a concordare con una decisione della maggioranza». La mancanza di una forza monopolistica significa che non c’è il potere di costringere le persone ad accettare le decisioni e quindi, naturalmente, si deve ricorrere a un metodo democratico che coinvolga tutti i membri della comunità. La mancanza di un sistema di voto simile a quello dei Greci o delle nostre società moderne può aver portato gli storici a ignorarla, ma state certi che la democrazia non è un’eccezione nella storia, bensì spesso (almeno a livello locale) la regola.

Queste tradizioni hanno influenzato anche il pensiero di due anarchici nigeriani, Sam Mbah e I.E Igariwey, che nella loro opera comune, African Anarchism: The History of a Movement, affermano che mentre l’anarchismo «come astrazione può essere remoto per gli africani», le pratiche anarchiche «non sono affatto sconosciute come stile di vita». La società africana era per lo più comunalista, perché «si creava una simbiosi tra gruppi che si guadagnavano da vivere in modi diversi». La loro organizzazione politica, basata su riunioni e incontri decentrati, non rifletteva in alcun modo i sistemi centralizzati sviluppatisi altrove nel mondo. Come scrivono:

Questi incontri e riunioni non erano guidati da leggi scritte, perché non ne esistevano. Si basavano invece su sistemi di credenze tradizionali, sul rispetto reciproco e sui principi indigeni di legge naturale e giustizia.

Sono queste tradizioni storiche che possono fungere da raggi di sole nelle nostre immagini altrimenti desolanti del futuro. Se nel mondo ci sono pratiche anarchiche che esistono da più tempo del nostro inferno capitalistico, allora dobbiamo solo riaccendere quelle pratiche. Non dobbiamo necessariamente costruire una nuova utopia apparentemente aliena, dobbiamo solo incoraggiare i valori umani che precedono la nostra attuale distopia. O, per dirla con le parole del filosofo taoista del III secolo Bao Jingyan, dobbiamo solo tornare indietro a un momento prima che i nostri cuori diventassero «ogni giorno più pieni di disegni malvagi».

Che ruolo ha Cherán in tutto questo?

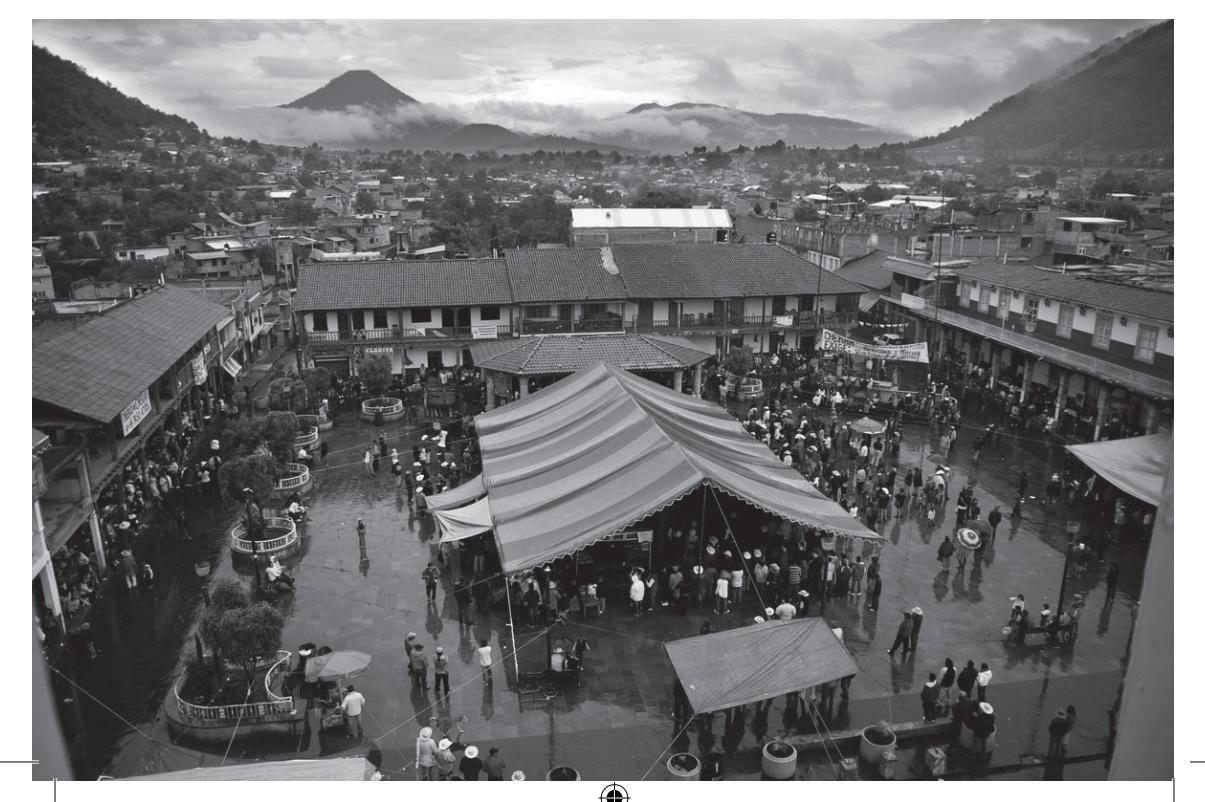

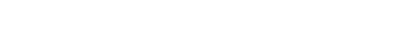

San Francisco Cherán, nome completo, è una comunità indigena dello stato di Michoacán, in Messico. Tormentati dalle attività criminali, dal disboscamento illegale e dai «continui intrighi» dei partiti politici locali, gli stanchi abitanti di Cherán si sono riuniti il 15 aprile 2011 per prendere in mano la situazione. Hanno cacciato rapidamente i taglialegna illegali che stavano distruggendo le loro risorse naturali, ma quando hanno finito si sono rivolti contro le

autorità municipali e alle forze dell’ordine che li stavano deludendo. Cacciando anche loro, la popolazione di Cherán è arrivata a istituire una «assemblea generale comunitaria», costruita dal basso da assemblee istituite nei quartieri locali. Le loro ragioni sono state spiegate bene da un abitante del luogo, Josefina Estrada, al «Los Angeles Times»:

«Non potevamo più fidarci delle autorità o della polizia, non sentivamo che ci proteggevano o ci aiutavano. Li vedevamo come complici dei criminali».

La pace e la sicurezza che ciò ha portato ai residenti di Cherán è incredibile.

Lo stato che li circonda aveva avuto in un anno 180 omicidi in un mese, mentre ora l’unico vero crimine della città sono le risse tra ubriachi o la guida in stato di ebbrezza. I trasgressori devono passare un po’ di tempo a smaltire la sbornia dietro le sbarre o a fare lavori socialmente utili, ma raramente la punizione va oltre. Anche il loro bilancio politico, rispetto a quello di gran parte del Messico, è molto ammirevole: i membri dei consigli sono pagati con stipendi modesti e sono chiamati a rispondere del loro operato da assemblee democratiche.

Inoltre negli anni precedenti alla rivolta, circa la metà dei 59.000 ettari di foresta di Cherán è stata abbattuta illegalmente, ma ora, con la scomparsa dei taglialegna e il regolare pattugliamento del territorio, sono ben difesi. Anche il significato di questo risultato è spiegato in un’intervista al «Los Angeles Times»:

«Queste foreste sono la nostra essenza, ci sono state lasciate dai nostri antenati per essere protette e nutrite», ha detto Francisco Huaroco, 41 anni, membro della pattuglia forestale, mentre con una squadra camminava accanto a ceppi che testimoniavano i precedenti saccheggi. «Senza questi boschi, la nostra comunità non è completa, non è se stessa».

Questi meravigliosi sviluppi dovrebbero ispirare qualsiasi persona di sinistra e potrebbero portare alcuni a chiedersi: che tipo di influenza di sinistra si può trovare a Cherán? Questa è una domanda importante, ed è altrettanto importante, nel rispondere a questa domanda, sottolineare l’influenza della cultura indigena di Cherán nella creazione della nuova comunità. Come affermato in un articolo su « Open Democracy»:

La comunità di Cherán occupa questo territorio da prima del processo di colonizzazione. Ha conservato le proprie istituzioni per organizzarsi nella sfera politica, culturale, economica e sociale e questo ha avuto riflesso sulle sue dinamiche sociali. Gli abitanti della municipalità hanno combinato le proprie pratiche con la legge nazionale, in un regime di doppia legge.

Sebbene la città abbia certamente avuto influenze socialiste (come si può vedere nei murales del rivoluzionario messicano Emiliano Zapata), non sembrano esserci in vista alcuna insurrezione marxista, avanguardia comunista o agitatori anarchici. Non ci sono bandiere rosse o nere che sventolano in testa a questo movimento, ma solo volti di persone del posto che hanno pensato che «quando è troppo è troppo». E sebbene possano essere stati ispirati dalle rivoluzioni del mondo, passate e presenti, sono stati la loro cultura indigena, le loro tradizioni e il loro luogo di vita a dare corpo alla

ribellione e a gettare le basi per una nuova comunità. Cherán ha effettivamente ricevuto il sostegno della sinistra radicale di tutto il mondo, ma sono i gruppi locali come il Colectivo Emancipaciones, un gruppo per i diritti degli indigeni dell’America Latina, ad aver dato loro il sostegno più significativo.

Ci sono due lezioni significative che potremmo imparare da comunità come Cherán:

-

- Che dobbiamo mantenere viva la speranza nel nostro mondo apparentemente triste e non rivoluzionario. Momenti come questi rafforzano la convinzione anarchica che gli esseri umani possono essere, alla radice, anarchici. Con questo intendo dire che gli esseri umani, in quanto persone locali, ispirate da tradizioni, comunità e culture locali, si sforzeranno di governare se stessi e, per estensione, di porre fine alle miserie dello Stato capitalista.

-

- Che un movimento non ha bisogno di sventolare una bandiera anarchica per realizzare ideali anarchici. Se crediamo veramente che l’umanità sia, alla radice, capace di raggiungere l’anarchia, allora non abbiamo bisogno di imporre o pretendere che i movimenti si conformino ai nostri standard. Se crediamo veramente che le società umane, se ne hanno l’opportunità, tenderanno a un modo di vivere comunitario, allora non c’è bisogno di stare in giro a imporre o a controllare l’azione rivoluzionaria, ma dobbiamo solo di cercare di ispirarla e sostenerla.

Pensando a Cherán, proporrei di essere il vero «radicale», come teorizzato da Paulo Freire in una prefazione alla sua opera La pedagogia degli oppressi:

Questa persona non si considera il padrone della storia o di tutti i popoli, né il liberatore degli oppressi; ma si impegna, all’interno della storia, a combattere al loro fianco.

L’incredibile lavoro di Freire è caratterizzato dall’idea che si debba sviluppare una «educazione al problema», che incentri il processo di apprendimento sulle condizioni materiali di chi apprende, o in altre parole, sul «qui e ora». Come scrive:

Il punto di partenza del movimento è l’uomo stesso. Ma poiché le persone non esistono al di fuori del mondo, al di fuori della realtà, il movimento deve partire dalla relazione uomo-mondo. Di conseguenza, il punto di partenza deve essere sempre l’uomo e la donna nel «qui e ora», che costituisce la situazione in cui sono immersi, da cui emergono e in cui intervengono.

La prima riga di questa citazione è significativa in questo caso, perché a Cherán è proprio vero che il movimento è partito dal popolo stesso. I legami sociali locali, il patrimonio e la comune umanità hanno fornito le basi per la loro nuova società. È stato quindi solo lo sviluppo di una comprensione dei mali del capitalismo e delle sue cause che ha portato a quel meraviglioso giorno del 15 aprile 2011. A noi radicali non resta che porre la domanda: «Perché le cose devono andare così?» e, se necessario, offrire gli strumenti per cambiarle. Ciò che è importante, tuttavia, è che abbiamo fiducia che il popolo organizzi e sviluppi da solo la propria liberazione. L’educazione è parte integrante, ma non è un’interferenza. Possiamo cercare di piantare un seme, ma non dobbiamo determinare come crescerà la pianta.

Se il tipo di tradizioni di cui hanno parlato Bookchin, Graeber, Mbah e Igariwey, combinate con l’influenza del pensiero e delle pratiche rivoluzionarie di altre parti del mondo, hanno portato alla ribellione di Cherán, allora possiamo aspettarci che molte ribellioni simili possano seguire. Il compito del radicale, quindi, non è quello di cercare di prendere il controllo di un movimento, né di «imporre la propria parola» su di esso (per usare la frase di Freire), ma di impegnarsi con le persone, ispirarle e lottare con loro, non per loro o al posto loro. Quello che possiamo chiamare o percepire come un movimento anarchico può non considerarsi necessariamente tale, ma questo non lo rende meno degno del nostro sostegno. Ciò che vediamo a Cherán è il popolo che prende in mano la propria liberazione, un atto che dovrebbe riempirci di speranza.

Traduzione di Marco Antonioli The Anarchist library, 21 giugno 2020

Un muro è solo un muro, può essere distrutto

Jungkir Maruta

Serikat Tahanan è un’associazione antiautoritaria di detenuti organizzata all’interno e all’esterno di undici carceri in Indonesia. Lavorano per raggiungere gli attivisti antiautoritari condannati e per difendere e informare il pubblico sulle condizioni di detenzione in Indonesia. «Organizzandoci in Serikat Tahanan, ci ricordiamo costantemente perché abbiamo iniziato la nostra lotta. Il nostro programma a lungo termine è l’abolizione della prigione». I compagni hanno deciso di raccogliere i loro scritti in una pubblicazione e hanno lanciato una campagna di finanziamento per coprire le spese. In segno di solidarietà e supporto, condividiamo un pezzo della prossima pubblicazione.

Fino a quando tutti saranno liberi.

Sappiamo che nel corso della storia, in diverse carceri del mondo, si sono verificate rivolte e sommosse. Ma sono stati eventi molto rari. I prigionieri dovevano vivere per anni nella stessa tetra stanza ed erano considerati soggetti passivi. Come possiamo definire una resistenza in cui possiamo contare quasi solo su noi stessi, in uno spazio praticamente isolato e pieno di pressioni, che non offre quasi nessuna possibilità di organizzarsi, come una prigione? I muri sono solo muri e gli esseri umani sono solo esseri umani. Anche le carceri e le loro guardie hanno dei punti deboli e i detenuti fanno del loro meglio per sfruttarli ogni volta che se ne presenta l’occasione. In Indonesia, il contrabbando e la corruzione dei guardiani sono fatti comuni. La presenza di oggetti proibiti nelle carceri indonesiane è stata ben documentata da molti mass media. Si va dalle droghe, ai telefoni cellulari, alle armi da taglio e persino alle armi da fuoco! Ho anche sentito parlare di detenuti che pagano per accogliere donne in prigione o fuori dal carcere per un po'.

Ma tutti gli esempi sopra citati costituiscono privilegi (di solito i prigionieri per corruzione sono politici e funzionari governativi) che la maggior parte degli altri detenuti non ha. Per superare le varie limitazioni e l’impotenza, spesso si verificano anche violazioni delle regole e sabotaggi. Non riuscendo a controllare la diffusione dei cellulari, sono stati installati dei disturbatori di segnale, che i prigionieri hanno continuato a distruggere di nascosto. Ciò include anche la distruzione di telecamere a circuito chiuso, il furto di utensili da cucina, di attrezzature da ufficio, il furto di cibo dalla cucina per poi rivenderlo e la manipolazione delle ispezioni giornaliere.

In questo caso vale il luogo comune che «le regole sono fatte solo per essere infrante». L’articolo 4 del Permenkumham (Ministero della Giustizia, N.d.T) 6/2013 prevede 22 divieti per ogni detenuto o internato. Fra questi ad esempio: avere rapporti finanziari con altri detenuti o con il personale di

I muri sono solo muri e gli esseri umani sono solo esseri umani

19

custodia; commettere atti immorali e omosessuali; tentare la fuga; detenere illegalmente denaro; dotare le stanze di apparecchiature elettroniche; installare impianti elettrici; avere mezzi di comunicazione; conservare armi e strumenti che possono provocare incendi; etc. In tutta la mia esperienza, tutti i 22 divieti (a eccezione della diffusione di insegnamenti eretici) sono stati violati. La sfida persiste e spesso i guardiani mantengono il compromesso in base ai propri interessi.

La resistenza si manifesta anche in forma non conflittuale o molto passiva. Ad esempio, fingendo di non sentire le chiamate o gli ordini, o fingendo di non vedere la presenza degli agenti. La vita in carcere è, a tratti, come un nascondino tra gatto e topo. Ci sono quelli che giocano d’azzardo, si tatuano, si drogano, usano il cellulare: tutti questi hanno bisogno di protezione, quindi ci sono sempre detenuti-spie pronti a dare l’allarme se una guardia si avvicina. Nella cella della polizia dove siamo stati rinchiusi molto tempo, abbiamo usato uno specchio per vedere attraverso le sbarre. Facevamo i turni per controllare con gli specchi e i prigionieri di turno li chiamavamo «spie».

Durante le ispezioni periodiche, abbiamo più volte intonato filastrocche (in Indonesia le chiamiamo pantun) come modo creativo e divertente per criticare, trasmettere aspirazioni e lamentele,

o semplicemente come dichiarazione di solidarietà tra detenuti. Una delle poesie che ho scritto criticava l’estorsione. Una volta, il cibo fornito da una famiglia non è stato consegnato al detenuto in questione. Il cibo (qualcosa di valore!) sarebbe stato consegnato solo se avesse pagato la polizia. Perciò, davanti a loro in assemblea, ho letto una breve filastrocca:

Tulang iga tulang rusuk / Kiriman kita dilarang masuk [Costine / Alla nostra spedizione è vietato l’ingresso].

Oppure, c’è stata anche una filastrocca per onorare gli assistenti dei prigionieri (definiti rincalzi):

Makan emping di empang / Tanpa tamping kami timpang [Mangiando in uno stagno / senza rincalzi saremmo zoppi].

A volte, la filastrocca che racconto viene dal profondo del cuore:

Batuk-batuk, makan gorengan / Aku berdoa untuk, dia yang kurindukan [Tossendo e mangiando cibo fritto / prego per chi mi manca].

I prigionieri (e i poliziotti) amano ascoltarmi. Spesso mi chiedono se ho preparato delle filastrocche. A volte la polizia risponde alle nostre filastrocche, non sono l’unico che compone versi. Dalla custodia della polizia sono stato trasferito in un centro di detenzione. Lì abbiamo dovuto trascorrere 12 giorni in quarantena in celle molto sporche, piene di rifiuti, con i bagni intasati, piene di vermi, millepiedi, scarafaggi e altri insetti, senza luce e acqua. Una notte è piovuto. Mi sono svegliato e mi sono reso conto che la nostra cella era diventata una piscina. Avevo il corpo immerso nell’acqua. Per poter passare a una cella più grande e più pulita, dobbiamo pagare circa 500mila Rupie indonesiane (circa 30 euro, N.d.T.). Se l’ultimo giorno non pagheremo, verremo trasferiti nella cella di isolamento, che serve come punizione. Questo è un ricatto!

Pertanto, ho invitato decine di detenuti di altre cinque celle di quarantena ad aderire allo sciopero dei pagamenti. Ho scritto una lettera da far leggere a un detenuto anziano. Diceva:

«Leggete questa lettera in ogni cella passatela fino alla cella di quarantena numero 6. Assicuratevi che tutti i detenuti conoscano il contenuto di questa lettera. Proponiamo di scioperare tutti e di non pagare la tassa di trasferimento. Non si tratta di un nostro obbligo, ma di tasse illegali richieste dai dipendenti. Ci è giunta notizia che il denaro per il trasferimento sarà di 500.000 Rupie. Se non paghiamo, saremo trasferiti nella cella di isolamento. C’è un amico vicino a noi, che da un mese è in isolamento perché non può permettersi di pagare le rette. Se scioperassimo tutti, i guardiani si confonderebbero, sia che venissimo cacciati immediatamente senza pagare, sia che venissimo spostati in una cella di isolamento. È possibile che saremo trattenuti tutti in celle di quarantena. Dobbiamo sopportare altri tre giorni qui, fino a quando non verranno trasferiti altri prigionieri. Il trasferimento di prigionieri avviene ogni due settimane. Questo renderà il direttore confuso nel decidere se metterci tutti in una cella comune o metterci insieme ai nuovi prigionieri. Se resteremo uniti verremo tutti espulsi senza dover pagare. Ricordate, le nostre famiglie fuori di qui stanno lavorando duramente per recuperare soldi. Poi, dovremo anche pagare un acconto, il capo della cella, per non parlare delle sue spese di vita. Se non dovessimo essere cacciati senza pagare, chiediamo almeno che la tassa di trasferimento venga ridotta. Ricordatevi, le formiche non mordono altre formiche. Le formiche mordono solo chiunque le calpesti. Le formiche mordono in maniera spensierata. Arrivati alla cella 6, per favore bruciate questa lettera. Fate in modo che nessun prigioniero venga accusato di essere un provocatore. Per coloro che sono d’accordo, ne discutiamo stasera».

Il detenuto più anziano era d’accordo, anche se diceva che avrebbe preferito stare qui piuttosto che essere trasferito nella cella più grande. Non so per quale motivo. Ma non ha letto la lettera e mi ha detto di tenerla. Però egli stesso incitava a gran voce i prigionieri delle altre celle a scioperare. Molti erano d’accordo, ma al dodicesimo giorno, siamo venuti a sapere che molti prigionieri avevano già pagato perché non riuscivano a sopportare la sofferenza di stare in quarantena. A mia insaputa, il mio avvocato aveva pagato i guardiani per farmi uscire dalla cella di quaran-

tena. Mi sono vergognato molto. Immaginate, ero il promotore dello sciopero e invece sono stato fatto uscire. È stato chiamato il mio nome e io ho solo potuto guardare mentre gli altri sfortunati prigionieri, compreso il detenuto più anziano che non poteva permettersi di pagare, dovevano rimanere in quella dannata cella ancora per un po’. Più tardi ho capito perché preferisse stare in quarantena: le celle residenziali non sono meno terribili e non c’è meno corruzione. Nonostante le celle di quarantena siano terribili, almeno lì non si deve pagare!

Quando sono stato trasferito di prigione, ho aperto una bancarella di cibo. Nella cella vendo caffè, sigarette, pane, noodles istantanei e molti altri prodotti di prima necessità. Un giorno, tutti i detenuti che vendevano furono portati dal direttore. Ha chiesto la chiusura di tutte le bancarelle, tranne per coloro che erano disposti a pagare un deposito di 5 milioni di Rupie (circa 300 €, N.d.T.) alla «cooperativa carceraria». Comunque ai detenuti viene chiesto di pagare una quota iniziale di ingresso di 500mila Rupie (circa 30 €, N.d.T.), e poi una quota mensile di 250mila Rupie (circa 15 €, N.d.T.).

In passato, prima che esistessero le cooperative, i detenuti potevano ricevere grandi quantità di beni di prima necessità (ad esempio noodle istantanei). Di conseguenza, si dice che la mia prigione fosse come un mercato in fermento, perché molti detenuti rivendevano i beni inviati dalla loro famiglia. Attualmente il numero di beni di famiglia è limitato, quindi il detenuto è costretto ad acquistare dalla cooperativa a un prezzo più alto. Un giorno le guardie hanno sorpreso un detenuto a vendere piatti riconfezionati inviati dalla famiglia. I guardiani sono anch’essi coinvolti nel business della vendita di cibo perché cercano di mantenere il monopolio della cooperativa.

Ho resistito a questa estorsione e ho continuato a vendere di nascosto. Ho camuffato la bancarella sparpagliando gli oggetti in diversi armadietti. Se durante una retata vengono trovati questi oggetti, i proprietari dell’armadietto devono semplicemente dichiarare che sono propri. Si tratta di una strategia di mercato nero per contrastare il monopolio delle cooperative e dei guardiani. Poche settimane dopo che siamo stati richiamati, i guardiani hanno diligentemente fatto una retata nelle celle e confiscato diversi articoli dei negozi, fra cui il pane. In quell’occasione giurai di fronte agli altri detenuti che avrei reagito se i beni del mio negozio fossero stati confiscati (per fortuna non è successo). Se questo vi sembra banale, devo ricordarvi che i noodles istantanei possono essere un bene di lusso in prigione. Soprattutto se ciò che riceviamo di solito è riso mezzo cotto, sabbioso e roccioso, pesce con una pungente puzza di marcio e verdure accompagnate da vermi. Fidatevi, ho mangiato tutto ciò in passato, non sto esagerando. C’è una lezione che ho imparato da quell’esperienza o, meglio, una riflessione sulle nostre condizioni odierne. Se i noodles istantanei commercializzati da un detenuto confiscati provocano indignazione, non riesco a immaginare cosa accadrebbe se diventassi un agricoltore e la mia terra venisse confiscata. In realtà questo è quello che succede oggi in tutti gli angoli dell’Indonesia. Sono stato in cella anche con un agricoltore che era stato arrestato in un conflitto contro una multinazionale delle

piantagioni. Si è commosso molto quando gli ho fatto leggere le memorie della prigione Nirbaya scritte dal giornalista indonesiano Mochtar Lubis, perché quando le ha lette, ha provato gli stessi sentimenti dell’autore che era stato imprigionato dal regime autoritario del Nuovo Ordine indonesiano.

La nostra immaginazione della resistenza porta invariabilmente a forme spettacolari e drammatiche di confronto popolare, spesso su scala massiccia, sia spontaneo che organizzato. Suggerisco di vedere anche la resistenza dal profondo del nostro essere. In un luogo in cui vengono imposti isolamento e restrizioni alle comunicazioni, rimanere in contatto con il mondo esterno è una lotta. Di fronte alle istituzioni della disciplina, dell’obbedien-

za creatrici di questi effetti deterrenti, il solo fatto di essere sè stessi è resistenza. In una situazione cupa che vi trascina nel baratro, mantenere la vitalità ed essere un esempio è resistenza. Alla fine, mi sono reso conto che se la prigione stava fondamentalmente cercando di negare la mia esistenza, anche affermare che io esistevo era semplice resistenza. Se tutto è proibito, allora tutto è resistenza.

So che quello che vi sto dicendo suona eroico. Di sicuro. Ma non mi interessa e non voglio farla sembrare più di quello che è. Voglio condividere la mia storia e spero che questo ispiri più persone a rendersi conto della propria capacità di resistenza nel contesto delle proprie lotte. Non scambiatemi per un ribelle fiero e orgoglioso. In effetti non sono coraggioso. Sarebbe più corretto definirmi sconsiderato. Sconsiderato significa sapere di essere debole, spaventato e perdente, ma decidere di continuare ad andare avanti. Ho trovato il coraggio con difficoltà. A parte ciò, tendo anche a essere introverso, calmo e limito le mie relazioni con gli altri detenuti. Il più delle volte sono stato obbediente e avevo un largo sorriso verso i guardiani. Non ho mai messo su una faccia di sfida.

Se mai dovrò agire, deve essere una situazione importante e urgente. Per qualcosa per cui vale la pena lottare, sono pronto a ribellarmi ai guardiani. Non preoccupatevi, ho messo dei limiti. Non andrò troppo in là prendendo rischi inutili. Ho già fatto ripetutamente errori madornali, quindi sto più attento. Tengo sempre a mente il messaggio di Alexander Brener:

«Prometto di essere sobrio e astuto, agile e pericoloso. Prometto di agire in modo tale che non possiate né annegarmi né circondarmi di silenzio. Prometto di combattervi con intelligenza e vigilanza, con attenzione e calma, in modo da colpirvi con delicatezza e forza, ovunque io possa, finché avrò abbastanza forza, anche se in tutto ciò non c’è futuro».

Scritto con tutto il mio cuore 1 agosto 2023

Jungkir Maruta è uno scrittore e ricercatore indipendente anarchico. Interessato agli studi di antropologia sulle società senza stato e alla storia del movimento anticolonialista indonesiano. Vuole ancora scrivere nonostante sia stato condannato a 15 anni di prigione per possesso di marijuana.

Traduzione di Marco Antonioli Estratto il 25-08-2023 da organisemagazine.org.uk/2023/08/25/ a-wall-is-just-a-wall-it-can-be-destroyed-international La Biblioteca Anarchica Jungkir Maruta theanarchistlibrary.org

Non mi ha mai entusiasmato molto fare la spesa al supermercato. Ambienti freddi, impersonali; luci al neon; atmosfera tesa; cibi impacchettati sotto molteplici strati di plastica (!); messaggi visivi invadenti che annunciano sconti e ribassi apparentemente imperdibili; musica dalla radio con i chiassosi successi del momento, interrotti da frequenti messaggi pubblicitari e da annunci sonori per il personale. Una giungla artificiale fatta di rumori, suoni, luci, materiali, colori che frastornano, talvolta irritano e ci allontanano da quello che dovrebbe essere lo scopo principale della nostra visita: una scelta consapevole del cibo del quale ci nutriamo.

La mia esperienza quotidiana di cosa sia fare la spesa è cambiata radicalmente da quando ho iniziato a frequentare il Food Hub a Monaco di Baviera, a poche centinaia di metri da dove vivo1 . Vi devo però avvertire: Food Hub non è un supermercato comune. Lo si capisce già dalle vetrofanie colorate che decorano le vetrine dell’ingresso, disegnate ad hoc dallo studio di grafica Waldmeister2 . All’interno sono del tutto assenti quei

chiassosi messaggi pubblicitari, sia sonori che visivi. L’arredamento è, infatti, parte integrante del corporate design, anche questo curato dai grafici.

Tutto è visivamente coordinato: dalle divise color sabbia di chi vi lavora, ai mobili bianchi e agli elementi di legno, fino alle multiformi lampade in vimini, appese al soffitto da colorati cavi tessili. La filosofia di Alexandra Dietl e Robert Scheurer, i grafici dietro al nome Waldmeister, si sposa alla perfezione con i valori di Food Hub, ovvero sostenibile, nel senso di biologico, ecologico, pulito, ma anche di longevo, durevole e consapevole.

L’ambiente è rilassato e le persone all’opera, spesso, sono occupate a parlare, tutto il contrario degli altri supermercati, dove le cassiere lavorano a ritmi forsennati senza mai alzare lo sguardo. Al Food Hub entri per comprare qualcosa e non esci senza aver scambiato una parola con qualcuno. Parole che possono sembrare talvolta banali o non necessarie ma che sono talvolta dei ponti per costruire relazioni più durature.

Questi sono i dettagli più evidenti di un nuovo modo di concepire un supermercato. Si tratta, infatti, di un supermercato

cooperativo e socialmente sostenibile, dove solo i soci possono fare la spesa. Essere socio al Food Hub non implica soltanto il pagamento di una quota (180 euro che vengono restituiti qualora si decidesse di lasciare la cooperativa), ma presuppone un contributo mensile di tre ore, nelle quali ci si impegna a lavorare manualmente nel

supermercato. Le mansioni di cui ci si deve occupare sono simili a quelle di un normale supermercato: la pulizia degli spazi, il lavoro come cassiere o cassiera, l’accettazione delle merci, il lavoro in magazzino, la distribuzione dei prodotti negli scaffali, affettare il formaggio, impacchettare le noci…

L’idea centrale è che il lavoro manuale consolida non solo la fiducia reciproca tra i soci, ma anche quella nel progetto, attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra. Chiamarlo supermercato è in qualche modo riduttivo. Il potenziale sociale è alto e le attività che contribuiscono al rafforzamento di questa comunità sono molte e non prendono luogo solo all’interno del negozio ma anche in altri spazi della città. Ci sono ovviamente attività legate al cibo e alla cucina, assaggi di birre e vini, formaggio francese (uno dei cofondatori ha origini francesi), ma vengono fornite anche sessioni di caffè letterari, corsi di canto e ballo… In più vengono offerte giornate di «porte aperte», dove i nuovi interessati possono vedere il supermercato e parlare con i soci.

Questo progetto ha preso avvio nella Utopia Halle, il 16 gennaio 2021 e il suo primo negozio ha aperto i battenti nel quartiere di Giesing, il primo dicembre 2022. Oltre ai due concetti principali di cui vi ho già parlato, ovvero che il supermercato appartiene ai soci e che questi devono partecipare attivamente e manualmente al suo funzionamento, ce n’è un altro: la trasparenza dei prezzi.

Il Food Hub si rifornisce, per quanto possibile, direttamente dagli agricoltori locali, promuovendo quindi prodotti di stagione e a km zero. Quando questo non è possibile e dunque, per garantire un vasto assortimento di prodotti, Food Hub attinge a grossisti o produttori di cibi biologici. L’idea è di non costringere i soci a fare la spesa in altri negozi, ma, come un vero e proprio supermercato, di fornire un’ampia gamma di prodotti, dalla pasta ai prodotti per la pulizia.

Ciò che invece accomuna tutte le merci è la politica dei prezzi. Al costo del prodotto viene applicato di norma un 30% in più, con il quale coprire i costi del Food Hub, come ad esempio pagare i dipendenti. In questo modo prodotti di alta qualità vengono venduti ad un prezzo nettamente più basso rispetto alle normali catene di supermercati biologici.

L’assortimento dei prodotti è invece del tutto inedito, per lo meno per un supermercato. I soci possono suggerire l’acquisto di prodotti o un produttore scrivendo all’interno del «libro dei desideri» che si

trova all’ingresso del supermercato. I suggerimenti vengono poi esaminati e a ciascun suggerimento viene data risposta. Un sistema simile a quello in uso nelle biblioteche dove gli utenti possono suggerire l’acquisto di libri.

I criteri di selezione dei prodotti sono definiti nella «politica di acquisto» che comprende prodotti preferibilmente biologici, regionali, stagionali e di alta qualità, ma anche puliti, giusti e a buon prezzo. Anche la logistica gioca un ruolo determinante per la selezione. I prodotti, suggeriti e approvati, rimarranno negli scaffali fintantoché saranno richiesti dai clienti. I processi che regolano il Food Hub sono importanti per il funzionamento di questo supermercato come organismo sociale e avvengono con principi decisionali «dal basso».

Parlando di prodotti, dobbiamo ricordare che l’attenzione alla sostenibilità passa anche per l’offerta di una gamma di prodotti non impacchettati che possono essere comperati nella quantità desiderata, facendo ricorso ai propri vasi o contenitori che pertanto possono essere riutilizzati e non devono essere gettati via dopo un solo uso. Per ora i prodotti offerti in questa modalità sono la frutta, la verdura, ma anche alcuni prodotti secchi, come i cereali per la colazione. Anche in questo caso l’offerta viene articolata in base alla domanda, forse ancora troppo bassa per allargare la gamma di prodotti unverpackt.

I cofondatori di questa iniziativa, Quentin Orain, Kristin Mansmann e Karl Schweisfurth, si sono ispirati al Park Slope Food Coop di New York3 e al La Louve a Parigi4 . Il primo è stato fondato nel 1973 e conta oggi 17.000 soci, il secondo ha aperto le porte nel 2017 e ha raggiunto la cifra di 7.700 soci. Numerosi altri esempi basati su questi modelli si trovano in Francia e in Belgio. In Germania Food Hub è in collegamento con altri supermercati simili, come Supercoop a Berlino, Köllektiv a Colonia e Supercoop ad Amburgo.

All’apertura di Food Hub c’erano già 700 soci, oggi i soci sono più di 2000. Tra questi il 70% abita nell’arco di un chilometro dal negozio e comprende persone di due fasce d’età, tra i 30 e i 35 anni e tra i 60 e 65 anni.

Il finanziamento di questa iniziativa monacense si basa su tre pilastri. Il primo, di cui abbiamo già parlato, riguarda la quota associativa che può essere ridotta in caso di famiglie con un reddito basso. Il secondo riguarda dei prestiti volontari da

parte dei soci, che servono a Food Hub come garanzia per i prestiti da richiedere alle banche, nel caso di ampliamenti, arredamenti e quant’altro ecceda le normali spese per il funzionamento del supermercato. In questo caso ci sono due possibilità. La prima riguarda il prestito con buoni da 300 a 1500 euro, che vengono restituiti con gli interessi fino al 2% nell’arco di dieci anni, sottoforma di buoni per la spesa. La seconda opzione è quella dei prestiti subordinati a partire da 500 euro che vengono restituiti con interessi analoghi dopo otto anni. Il terzo pilastro riguarda GLS Bank, una banca etica, che ha con-

cesso un prestito iniziale di 500.000 euro da restituire entro otto anni con un interesse al 3%. Senza questo determinante e cospicuo aiuto finanziario e morale, questa iniziativa non si sarebbe potuta realizzare.

Innovazione e tradizione sono i concetti alla base di questo progetto dove attorno all’importanza del cibo si è costruito un network nazionale che raccoglie assieme diverse comunità locali. I soci di Food Hub, come quelli degli altri supermercati di cui ho accennato, condividono gli stessi principi.

La scelta del cibo e la nostra consapevolezza rispetto a quello di cui ci nutriamo non ha solo una connotazione salutista, attenta a calorie e carboidrati, ma è anche una scelta politica. Supermercati come questo selezionano accuratamente non solo i prodotti ma anche le aziende che li producono. Lavorano in simbiosi con il territorio nel quale si trovano. Accorciano dove possibile i percorsi delle merci.

Promuovere alcune iniziative piuttosto che altre sulla base del modo in cui esse sfruttano le risorse naturali e il nostro territorio è essenziale se vogliamo salvare il nostro pianeta. Food Hub contribuisce a questa causa. Fare la spesa è un atto politico. Cercare alternative alle grandi catene di supermercati è necessario oggi più che mai. Se non ci sono, auto-organizzatevi e fondatele!

I gruppi di auto/ mutuo aiuto: relazione e comunità

Bruno Miorali

«Secondo la collaborazione reciproca (con un partner o con i gruppi di mutuo aiuto), siamo tutti a un tempo forti e deboli, capaci e incapaci, colti e ignoranti, curati e curatori, e perciò possiamo usare tutte le nostre energie positive per aiutarci reciprocamente».

JEROME LISS

L’uomo è un animale sociale: tra le sue caratteristiche precipue vi è quella di costruire molteplici relazioni sociali, a vari livelli. Questo articolo analizza un tipo speciale di interazione di gruppo, parzialmente diversa da quella che mettono in opera alcuni movimenti politici: non si occupa, infatti, dei gruppi di affinità a vocazione politica, ma di quelli di auto/mutuo aiuto. Obiettivo del seguente contributo è di sviscerare gli elementi di peculiarità di tali gruppi, mettendo in luce l’importante ruolo che anch’essi possono assumere nella costruzione di una comunità genuinamente libertaria. ESPERIENZE

Premessa

In genere, sono considerati gruppi primari quelli caratterizzati dal prevalere dell’interazione faccia a faccia, da un’intensa collaborazione e da un profondo senso di appartenenza. I gruppi di affinità ne possono essere considerati un sottotipo. Nel suo libro Dallo stato alla comunità, John Clark aggiorna la concezione dei gruppi di affinità, analizzando la forma che hanno assunto nei

movimenti alternativi degli ultimi decenni. Clark evidenzia gli elementi costitutivi di tali gruppi: l’attivismo basato sull’amicizia, la condivisione di valori, cause, obiettivi e tipo di azione (prevalentemente nonviolenta), la scelta di pratiche egualitarie, autonome e partecipative. In questo modo, il gruppo tende a oscillare tra una presenza temporanea legata al sostegno di una campagna promossa dai movimenti, al consolidamento di strutture che tendono a prefigurare «il mondo nuovo» a partire da «un sistema auto-organizzato per la costruzione di relazioni sociali alternative» (Dupuis-Déri in Clark 2023: 60).

Mentre i gruppi di affinità sviluppati nei movimenti alternativi rivolgono la loro azione verso la trasformazione radicale della società, cercando di operare in modo coerente con i propri fini, un altro tipo di gruppi di affinità, definiti di auto/

mutuo aiuto, partono dal sostegno reciproco tra pari per realizzare la trasformazione della persona, magari passando per «la costruzione di relazioni sociali alternative» e, a volte, arrivando a collegare il gruppo in un contesto di comunità in trasformazione; in ogni caso, il gruppo deve fare i conti con la sua dimensione

di microsocietà in evoluzione, non può operare come situazione laboratoriale avulsa dal contesto sociale.

I gruppi di auto/mutuo aiuto nascono, quasi un secolo fa, dalla convinzione che un gruppo di persone che condivide problemi o condizioni ha la capacità di sviluppare dinamiche di mutuo sostegno, finalizzate a fronteggiare problemi personali. Nel fare questo, il gruppo si trova ad affrontare dinamiche relazionali e valoriali che vanno oltre l’autorealizzazione individuale. Si può ipotizzare che siano questi aspetti che portano a intrecciare naturalmente la storia dei gruppi di affinità con quella dei gruppi di mutuo aiuto; la riflessione sulle pratiche di quest’ultimo ambito può aiutare la crescita dei primi.

La condivisione delle informazioni e delle esperienze, la libertà di espressione anche dei propri tabù personali, l’elaborazione partecipata di regole e processi organizzativi, il progredire del senso di interdipendenza dei partecipanti rispetto allo scopo scelto insieme, il sostegno emotivo reciproco che nasce a prescindere dalle diversità, l’attivazione dei processi di reciprocità in modo cooperativo, la creazione di un clima emotivo favorevole alla sperimentazione delle alternative di vita, l’energia potenziata dal sentire la forza e la solidarietà del gruppo, tutto ciò favorisce la formazione di nuovi modi di comunicare, interagire e guardare alla realtà sociale (Steinberg 2002: 37-52).

L’esperienza nel mondo della scuola

Fornito un quadro sommario delle relazioni tra gruppi primari, di affinità e di auto-aiuto, è ora di volgere l’attenzione verso alcuni casi studio di gruppi di mutuo aiuto, formatisi in ambito scolastico.

L’esperienza del gruppo di mutuo aiuto nella scuola di cui anzitutto intendo parlare nasce in un istituto superiore di Mantova circa venti anni fa. Con l’aiuto dei facilitatori dell’associazione per il benessere mentale Oltre la Siepe si decise di suddividere gli studenti in tre gruppi, per affrontare la difficile situazione di una classe multiproblematica. Due facilitatori dell’associazione introdussero le regole del mutuo aiuto negli incontri settimanali. L’elemento che smosse subito la situazione fu la condivisione delle informazioni sulle difficoltà presenti. L’attenzione dimostrata dai facilitatori contribuì poi a creare quel clima di fiducia necessario all’assunzione di responsabilità nella gestione dei problemi della classe.

Qualche mese dopo il progetto fu esteso ai genitori degli alunni certificati, che cominciarono a ritrovarsi periodicamente per condividere informazioni ed esperienze nell’affrontare i problemi comuni. Si creò subito un clima di fiducia che favoriva progressivamente la libertà di espressione su temi che fino a quel momento erano rimasti un tabù familiare.

All’inizio di ogni percorso si discutevano spazi, orari, regole e scopi degli incontri. A turno veniva scritto un diario libero, che andava a formare una storia di senso del gruppo. Un genitore espresse così il suo stato d’animo: «Noi genitori di figli con difficoltà siamo soli, il poter esprimere le proprie emozioni e le proprie paure a persone che sai che ti capiranno profondamente è già un sollievo». Un altro genitore sottolineò il legame solidale di interdipendenza con gli altri: «Abbiamo formato un gruppo di famiglie per passare momenti insieme e fare in modo che i nostri figli si trovino fuori dalla scuola per fare una vita sociale più aperta».

Qui va fatta una prima riflessione sulle iniziative promosse grazie al gruppo ma fuori dal gruppo. Non basta considerarle una ricaduta positiva: questi genitori che si organizzano per facilitare la gestione del tempo libero ai figli che si sono conosciuti in occasione degli eventi conviviali del gruppo dimostrano di aver colto il senso di tutte le attività proposte in un progetto che tende a favorire la formazione di un sistema sociale complesso autodeterminato.

Intanto a scuola riuscimmo, sia pure temporaneamente, a proiettare l’aspetto orizzontale del gruppo all’interno del progetto del doposcuola, dove gli alunni si organizzarono in piccoli gruppi per aiutarsi nello studio. Provvedemmo anche alla formazione di un gruppo misto (costituito da docenti empatici e studenti che avevano sperimentato i gruppi mutualisti in classe) di ascolto, che gestì uno sportello di incontro con gli studenti per un anno scolastico.

Dopo alcuni anni di sperimentazione, si sentì la necessità di costruire un percorso formativo a livello di gruppo classe a partire dal biennio, con la finalità di sviluppare quelle abilità sociali che sono utili nella gestione delle dinamiche relazionali che ogni gruppo primario si trova ad affrontare: la costruzione di identità plurali, la comunicazione empatica, la soluzione dei problemi, la gestione dei conflitti (anche con l’insegnante), ecc. Nel suo scritto Conflitti, riconoscimenti, mediazioni, Andrea Canevaro specificò:

«Gli elementi da cui può nascere l’auto-aiuto sono propri del gruppo o di singoli alunni che fanno parte del gruppo. L’insegnante, che del gruppo fa parte e nello stesso tempo è osservatore privilegiato, ha la possibilità di valorizzare e dare forza alla dinamica dell’auto-aiuto» (Canevaro 2007: 8).

Questo percorso venne prima proposto all’interno degli istituti superiori, poi, con qualche adattamento, anche nelle scuole medie.

Col tempo emersero tendenze che cambiarono radicalmente le dinamiche dei gruppi degli adulti. Nel gruppo dei genitori partecipavano anche insegnanti e ciò arricchiva gli incontri, perché consentiva di vedere i problemi sotto un duplice aspetto e promuoveva una nuova modalità di comunicazione tra scuola e famiglia, che andava oltre la discussione sull’andamento scolastico degli alunni. In pratica, arrivammo ad adottare la modalità proposta dal pedagogista Riziero Zucchi, quella del gruppo di narrazione composto da genitori e docenti. Durante questa lunga esperienza, abbiamo sperimentato anche la rotazione del ruolo del facilitatore

fra i partecipanti del gruppo. Un’altra riflessione riguarda proprio il rischio di identificarsi con il facilitatore «abilitato», creando una situazione di appartenenza precaria. In Germania, dove questi gruppi sono molto numerosi, il facilitatore segue il gruppo solo per alcuni mesi, poi questo si autogestisce. In Italia, fu la rivista «Animazione Sociale» ad affrontare per la prima volta questo problema, in un articolo scritto nel 2009 da Leopoldo Grosso. In un numero monografico, si parla esplicitamente di

«licenziamento del conduttore». Si tratta di un atto simbolico che caratterizza la fase «dell’appropriazione dell’identità di gruppo, con un crescente bisogno di autogestione globale», di una proiezione esterna che finisce talora col portare alla formazione di un’associazione capace di promuovere servizi ed attività per i propri associati (Grosso 2009: 117). Anche Dominique Steinberg afferma che «un gruppo maturo dovrebbe essere in grado di farsi carico in modo quasi autonomo della propria gestione, e quindi funzionare come sistema i gruppi di auto/mutuo aiuto» (Steinberg 2002: 86). In altre situazioni, si trova un equilibrio funzionale fra appartenenza all’associazione ombrello dei gruppi di mutuo aiuto e appartenenza all’associazione di settore del gruppo specifico.

Va infine aggiunta una variante che rappresenta un’evoluzione delle buone pratiche mutualiste, l’esperienza dei gruppi dialogici di origine finlandese. Tale esperienza ha coinvolto la psichiatria e la scuola e non nasce a caso. Anche nella recente storia italiana, noti psichiatri come Eugenio Borgna hanno rilevato che raggiungevano il massimo della loro efficacia quando si ponevano al livello del paziente: «Non c’è dialogo possibile

in psichiatria se non quando la relazione originariamente asimmetrica, fra chi cura e chi è curato a mano a mano si trasforma in relazione la più possibile simmetrica» (Borgna 2017: 54). Inoltre i finlandesi avevano da tempo studiato l’esperienza del pedagogista Carlo Perticari, riportata con le dovute osservazioni nel loro testo base, Metodi dialogici nel lavoro di rete.

Nonostante questi precedenti, in Italia è soprattutto nei servizi psichiatrici che si sperimenta e, talora, si porta a sistema lo strumento del gruppo dialogico. In breve, vi sono C.P.S. (Centri psico sociali), gruppi formati da utenti, familiari, volontari, operatori e dirigenti psichiatrici che si trovano periodicamente per progettare attività di riabilitazione e di emancipazione e dove tutti partecipano alla pari.

Ho avuto l’occasione di seguire un sottogruppo formato da giovani utenti che si sono organizzati in modo autonomo per promuovere iniziative di prevenzione del disagio psichico nella scuola, in concreto per aiutare i coetanei ad affrontare situazioni che loro avevano già vissuto. In questi ultimi anni, in cui nella scuola sono aumentati i casi di disagio psichico (disturbi alimentari, atti di autolesionismo, ecc.) anche a causa del lockdown introdotto nel periodo del covid, il mutualismo sembra assumere una dimensione resistenziale umanitaria tale da garantire la difesa del gruppo come la sua evoluzione comunitaria.

Empowerment e comunità

Per alcuni teorici, la gestione dei gruppi di mutuo aiuto non è che una competenza aggiuntiva degli operatori sociali. Questo atteggiamento riflette una cultura socio-sanitaria, che vede nel mutuo aiuto una tecnica complementare della cura e una funzione subalterna al sistema sanitario. Sempre Leopoldo Grosso ricorda che il gruppo di mutuo aiuto «è immerso nella comunità locale, ne diventa un punto rete, crea collegamenti, interazioni, coinvolgimenti» e fa parte di una possibilità di riappropriazione di «un ruolo che consiste nella capacità di ognuno di aiutare gli altri», «ruolo che è stato delegato, espropriato dallo stato di benessere» (Grosso 2009: 122).

Rispetto a questa visione, si configurano dinamiche alternative del mutuo aiuto a partire da quello dell’empowerment che oscilla dalla dimensione individuale, a quella gruppale e a quella comunitaria. Secondo la psicologa sociale Matrizia Montero, l’empowerment (fortalecimiento) è «un processo attraverso il quale individui, gruppi o comunità sviluppano capacità e risorse per controllare la propria situazione di vita […] per arrivare alla trasformazione del proprio contesto in base alle proprie necessità e aspirazioni, trasformando al contempo se stessi» (Converso, Hindrichs 2009: 91).

Questo approccio supera la visione subordinata e individualista di certi operatori del mutuo aiuto per sviluppare una prospettiva collettiva che collega l’emancipazione del gruppo a quella della comunità, affrontando la problematica del trasferimento dei valori e delle pratiche del mutuo aiuto a un livello sociale più ampio.

Concludendo, nei movimenti sociali si va configurando un nuovo paradigma, per il quale la caratteristica della dinamica orizzontale assume un valore fondante, non solo per un’organizzazione sociale, ma anche per l’ambito della cura, unitamente all’aiuto reciproco, alle pratiche cooperative, all’empowerment e all’empatia.

Stefano Mancuso è riuscito a dare una grande forza a questo messaggio libertario, che diventa visione e proposta di comunità (direbbe John Clark), quando scrive: «in questi modelli organizzativi diffusi, senza centro di comando, come nelle piante, i centri decisionali si diffondono e nascono spontaneamente a livello periferico, cioè lì dove devono essere per risolvere con esattezza i problemi» (Mancuso 2019: 69).

BIBLIOGRAFIA

- E. BORGNA, L’ascolto gentile, Einaudi, Torino, 2017.

- A. CANEVARO, Conflitti, riconoscimenti, mediazioni, in http://www. grusol.it/informazioni/22-08-07.pdf.

- J. CLARK, Dallo stato alla comunità. Il mondo di domani, elèuthera, Milano, 2023.

- D. CONVERSO, I. HINDRICHS, Il potere in gioco nell’empowerment. L’intreccio tra sfera individuale, sociale e politica, in AA.VV., I percorsi dell’auto-aiuto, «Quaderno di Animazione Sociale», Torino, 2009.

- L. GROSSO, Il tragitto sociale dei gruppi di auto-aiuto. Uno spazio per la costruzione di reti significative in AA.VV., I percorsi dell’auto aiuto, cit.

- J. LISS, Insieme per vincere l’infelicità, FrancoAngeli, Milano, 1996.

- S. MANCUSO, La nazione delle piante, GEDI, Roma, 2019.

- B. MIORALI (cur.), Per una civiltà dell’empatia nella scuola, Atti del Convegno, Università Verde Pietro Toesca, Mantova, 2017, pp. 5-20.

- A. MOLETTO, R. ZUCCHI, La metodologia pedagogica dei genitori, Maggioli, Rimini, 2013.

- J. SEIKKULA, T. E. ARNKIL, Metodi dialogici nel lavoro di rete, Erickson, Trento, 2013.

- D. STEINBERG, L’auto/mutuo aiuto, Erickson, Trento, 2002.

43

Medicina di genere: la medicina della differenza

Mariangela Mombelli

La concezione androcentrica della medicina tradizionale ha storicamente considerato la donna una variabile del genere maschile, un «piccolo uomo» da studiare nella sua specificità limitatamente all’apparato riproduttivo. Galeno, medico romano del II secolo d.C. riteneva che gli organi genitali femminili fossero una forma imperfetta, non sviluppata di quelli maschili: il corpo della donna era un corpo sbagliato, venuto male, non degno di studi particolari. Andrea Vesalio, fondatore dell’anatomia moderna, pur essendo tra i primi assertori del superamento dell’antica medicina galenica, continuava ad affermare che «l’organismo maschile e quello femminile non differiscono in alcuna maniera se non nell’apparato riproduttivo». Fino alla fine del 1600 non esisteva nemmeno un termine che definiva la vagina, considerata un «pene introflesso», secondo la descrizione che ne faceva Erofilo, medico del III secolo d.C.

Nella storia della medicina le donne sono sempre state assenti o, se presenti, relegate a ruoli marginali e non facilmente ricostruibili. Sono state mediche senza laurea, infermiere senza qualifiche, assistenti naturali e spontanee. Non avevano un ruolo ufficiale, né una formazione accreditata. È una questione di potere. L’esercizio della medicina infatti attribuisce al medico il potere di curare,

esercitato per il bene del malato. Lo dice bene Rodrigo De Castro, medico del diciassettesimo secolo, nel suo trattato Medicus politicus quando afferma che come il sovrano governa lo Stato e Dio governa il mondo, il medico governa il

corpo umano. Potere, governo e controllo biopolitico sono tre pilastri del patriarcato: non è difficile immaginare quindi perché la scienza medica sia stata un affare solo del genere maschile e abbia confinato le donne alle pratiche della cura, espressione di conoscenze tramandate che richiedevano un approccio empirico e non scientifico. Le donne presenti in campo medico andavano oscurate perché, occupando uno spazio professionale di potere che gli uomini avocavano a sé, erano scomode. Non dimentichiamo che molte delle streghe perseguitate in Europa a partire dal XV secolo erano levatrici, in linea con una lunga tradizione di pratica medica più empirica che teorica: la caccia alle streghe era quindi anche un tentativo del medico uomo di riappropriarsi del settore dell’ostetricia, spazio prettamente femminile.

L’applicazione della medicina di genere è recentissima. Nel 1991 la cardiologa americana Bernardine Healy, direttrice del National Institute of Health americano pubblicò sull’importante rivista scientifica «New England Journal of Medicine » un articolo in cui metteva in evidenza le differenze nella cura di uomini e donne con le stesse malattie cardiovascolari. L’errata convinzione che fossero patologie tipicamente maschili portava infatti a ritardi nelle diagnosi e nella cura delle donne, spesso sottoposte a terapie inappropriate. Da quel momento a livello mondiale è cominciato un graduale e lento riconoscimento del genere come uno dei determinanti di salute. In Italia l’approvazione della Legge 3 del 2018 ha definitivamente inserito il concetto di genere nel Servizio Sanitario Nazionale.

Sesso e genere non sono sinonimi. Con il termine sesso ci si riferisce alle caratteristiche fisiche e biologiche dell’individuo che includono le concentrazioni ormonali, gli apparati riproduttivi, le espressioni dei geni e i loro effetti e le diverse conformazio-

ni fisiche, ad esempio la più alta percentuale di grasso corporeo nelle donne. Il genere invece è associato al comportamento, allo stile di vita e all’esperienza. È un costrutto sociale, cioè qualcosa che è prodotto dalla società e non inerente al nostro corpo. La società è culturalmente fondata sul binarismo di genere, ovvero sulla rigida distinzione tra maschile e femminile, da cui vengono fatte derivare aspettative altrettanto rigide sui comportamenti, gli atteggiamenti, l’aspetto e i ruoli. Una persona che ha un’identità di genere in linea con il sesso biologico è definita cisgender. Transgender è invece chi presenta un’identità di genere diversa dal sesso biologico. Alcune persone transgender decidono di intervenire sulla loro incongruenza di genere, ovvero sul loro corpo, per renderlo più simile a come si sentono, attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici.

La medicina genere-specifica nasce dalla constatazione che le differenze tra uomini e donne in termini di salute sono legate non solo ai caratteri biologici e alla funzione riproduttiva, ma anche a fattori ambientali, sociali, culturali e relazionali. È una dimensione trasversale del sapere medico che adotta criteri di valutazione scientifica a partire dall’influenza del sesso e del genere sulla fisiopatologia umana e sulla sintomatologia clinica. Le malattie non si manifestano allo stesso modo nelle femmine e nei maschi. Torniamo alle patologie cardiovascolari che hanno fornito lo spunto per iniziare a parlare di medicina di genere. In Italia per le malattie del sistema cardiocircolatorio muoiono più le donne che gli uomini. Tranne nel periodo della vita in cui la donna è fertile, che vede gli uomini di pari età essere più colpiti, dopo la menopausa, al venir meno della protezione data dagli estrogeni, la frequenza di queste patologie nelle donne va progressivamente aumentando fino a superare l’uomo dopo i 75 anni. Allo stesso modo esistono malattie ritenute tipicamente femminili, come l’osteoporosi, che spesso negli uomini non sono considerate pur rappresentando anche per essi minacce alla salute soprattutto in età avanzata. Anche la depressione sembra essere meno frequente negli uomini rispetto alle donne. Ma i dati

non tengono conto del fatto che il maschio ricorre con più difficoltà all’assistenza sanitaria in questo settore e che l’accertamento della malattia psichiatrica negli uomini è più complessa perché realizzata su linee guida che si basano solo sui disturbi manifestati dal genere femminile. La recente pandemia da SARS-CoV-2 ci ha fornito elementi per comprendere quanto le differenze biologiche legate al sesso e quelle socio-culturali legate al genere abbiano ricadute sulla salute delle persone. L’infezione da Covid-19 ha infatti manifestato un’ampia suscettibilità alla dimensione del genere, che ha riguardato tra l’altro la prevalenza e la severità della malattia e la mortalità. I dati disaggregati per sesso di cui si dispone hanno indicato infatti che, rispetto agli uomini, le donne hanno presentato meno complicanze e mortalità. Ciò è dovuto al fatto che le cellule del sistema immunitario delle donne hanno la capacità, grazie agli estrogeni, di attivare risposte più pronte, efficaci e durature rispetto a quelle degli uomini, rendendole più resistenti alle infezioni. Il risvolto negativo è che questo le rende più suscettibili all’insorgenza di patologie mediate dal sistema immunitario, le cosiddette malattie autoimmuni. Ma le donne, anche se meno colpite in termini di morbilità, sono coloro che hanno subito maggiormente l’impatto sociale, economico e di violenza della pandemia con un rischio circa doppio di sviluppare o di aggravare sindromi patologiche a lungo termine. Anche la ricerca sui farmaci e sui dispositivi medici risente della concezione androcentrica della medicina. Questi ultimi ad esempio sono studiati prevalentemente sull’uomo: lo sono le mascherine che abbiamo portato durante la pandemia, che hanno un impatto maggiore sulla cute delle donne, e che sono state da loro indossate molto più che dagli uomini (pensiamo soltanto al personale impiegato nelle strutture sanitarie); lo erano i primi modelli di cuore artificiale usati per le persone in attesa di trapianto, troppo grandi per il torace della maggior parte delle donne; lo sono i pacemaker necessari per «sincronizzare» il cuore e risolvere lo scompenso cardiaco, più utilizzati negli uomini che nelle donne, pur traendone queste ultime maggior beneficio.

Ormoni e genetica giocano un ruolo importante anche nel meccanismo di azione dei medicinali. Solo dopo il 1993, su richiesta della Food and Drug Administration, gli studi clinici sui farmaci hanno cominciato a includere le donne. Il problema però non è solo quello di dare rappresentanza al genere femminile, ma di definire specifiche analisi di genere, gestendo separatamente i parametri di efficacia e sicurezza sui due sessi: quando si tratta di analizzare i dati il sesso viene spesso trascurato. Non serve mettere in commercio i farmaci con le confezioni rosa per le femmine e azzurre per i maschi se contengono lo stesso principio atti-

vo nelle medesime quantità: occorre definire dosaggi diversi per i due sessi in modo da garantirne la massima efficacia e la minor tossicità.

Sebbene sesso e genere siano due concetti diversi, sono molto legati tra di loro e spesso è difficile separarne l’interazione. In alcuni casi il sesso influenza la salute modificando il comportamento, che è più associato al genere. Questo accade, ad esempio, quando il testosterone influisce sulla probabilità di svilup

pare comportamenti «maschili» aggressivi portati alla prevaricazione e al dominio. Viceversa, comportamenti ripetuti, come cattive abitudini, scelte alimentari sbagliate, esposizione a stress o inquinamento possono portare a modificazioni epigenetiche, ovvero a quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell’espressione dei geni senza però alterare la sequenza del DNA. Sui comportamenti sappiamo che incidono pesantemente le diseguaglianze e gli stereotipi di genere su cui è normata la società: a livello globale sono le donne a essere maggiormente svantaggiate nell’accesso alle cure, a causa delle disuguaglianze di genere e delle discriminazioni sociali verso il genere femminile, con effetti pesanti sulla loro salute.

Non bisogna cadere nell’errore di considerare la medicina di genere come la medicina delle donne. Potremmo invece definirla come la medicina della differenza, un approccio diverso e innovativo alle disuguaglianze di salute, a partire dall’insorgenza e dall’evoluzione delle malattie, dovute all’appropriatezza della diagnosi e della cura, ma anche alle disuguaglianze sociali, culturali, etniche, psicologiche, economiche e politiche che determinano il vissuto delle persone.

«L’anarchia non è cosa del futuro ma del presente; non è fatta di rivendicazioni ma di vita»

Gustav Landauer

Nelle rivista «Pagine Libertarie» (20 novembre 1922) Camillo Berneri scriveva:

«Noi siamo sprovvisti di coscienza politica nel senso che non abbiamo consapevolezza dei problemi attuali e continuiamo a diluire soluzioni acquisite dalla nostra letteratura di propaganda […] L’anarchismo deve conservare quel complesso di principi generici che costituiscono la base del suo pensiero e l’alimento passionale della sua azione, ma deve sapere affrontare il complicato meccanismo della società odierna senza occhiali dottrinari e senza eccessivi attaccamenti all’integrità della sua fede» (Berneri).

Questa riflessione di Berneri è stimolante e arricchente per chi desidera coniugare una visione con una serie di progetti. La visione è il sogno e la cornice di riferimento, i progetti sono le possibili soluzioni concrete e necessariamente sperimentali che

si possono proporre di fronte ai tanti problemi e alle tante criticità del vivere assieme. Pensiero e azione dunque intrinsecamente legati e reciprocamente confrontati. Partendo da questa premessa, appare sempre più evidente come l’anarchismo (o meglio gli anarchismi), storicamente determinatesi, debbano sistematicamente fare i conti con la loro capacità di essere da un lato dentro il corso della storia, seppure per contrastarne un processo di sviluppo del dominio, ma al contempo dall’altro non possono più permettersi, pena la loro insignificanza, di stare al di fuori della storia stessa.

Questa sfida appare sempre più centrale e necessariamente da cogliere, superando una pratica di lotte esclusivamente di resistenza e di denuncia delle varie forme che assume sistematicamente il dominio, per indirizzare la propria azione in lotte e sperimentazioni fatte di proposte concrete e di propositività.

Nel 1961 nelle pagine del settimanale anarchico inglese «Freedom» appare un articolo firmato da Colin Ward dal titolo: Anarchism and Respectability. Scrive Ward:

«Il tema che affronto in questo simposio è “siamo sufficientemente rispettabili?”. E con questa domanda non intendo interrogarmi sul nostro abbigliamento, sulla conformità della nostra vita privata agli standard statistici o sul modo in cui ci guadagniamo da vivere, ma sulla qualità delle nostre idee anarchiche, se esse siano meritevoli di rispetto».

Verificare questa rispettabilità significa chiedersi sistematicamente se le idee di questa grande utopia siano migliori e più utili a risolvere i problemi che uomini e donne si trovano ad affrontare quotidianamente. Se cioè l’anarchismo sia superiore ad altre ideologie autoritarie per determinare una società più libera, più giusta, più rispettosa, più solidale. Ma fin da subito, senza attendere che un’improbabile e comunque non sempre auspicabile rivoluzione possa portarci in un mondo migliore di quello che abbiamo. Conservando uno spirito rivoluzionario possiamo intraprendere qui e ora quel mutamento individuale e sociale in senso libertario a cui tendiamo idealmente.

In altre parole, la domanda qui posta può essere tradotta e sviluppata se c’è la convinzione che, al posto di un anarchismo «apocalittico» mirato al «tutto o niente», abbia ragione di essere un anarchismo pragmatico, teso a dar vita a comunità nuove, qui e ora, utilizzando il pur difficile e contraddittorio materiale presente nella nostra vita quotidiana. Il pensiero anarchico e l’anarchismo come movimento (gli anarchismi) si sono caratterizzati in quanto hanno assunto come fondativa la dimensione della negazione. La loro forza rivoluzionaria si è espressa storica-

mente, nel pensiero dei classici, soprattutto nella dimensione del rifiuto (di ogni forma di dominio). Ma la parte destruens dell’idea anarchica non è, a mio modo di vedere, più in grado (da sola) di cogliere le grandi opportunità e le sfide che la contemporaneità pone alle ideologie otto-novecentesche. Inoltre, è limitativo, e talvolta persino strumentale, risolvere l’originalità e la potenza dell’anarchismo dentro questa dimensione di negazione.

La negazione di ogni forma di dominio resta un tratto essenziale nella definizione dell’idea anarchica, ma vorrei darla come acquisita e consolidata e, soprattutto, sottolinearne la sua attualità in quanto si converte in visione positiva e prefigurativa di una società diversa. Insomma ribadire che oggi, più che mai, c’è l’urgenza di pensare a un anarchismo post-negativo e impiegare tutte le nostre risorse per sviluppare alcune linee risolutive libertarie che invertano la tendenza intrinsecamente autoritaria presente nella società e, allo stesso tempo, evitino le costruzioni ideologiche e astratte di un «totalmente altro». Nell’immediato dopoguerra Herbert Read e Alex Confort, Geoffrey Ostergaard, George Molnar, Paul Goodman, Martin Buber, George Woodcock, Murray Bookchin, Colin Ward, Gaston Leval e le riviste «Politics» di Dwight Macdonald, «Anarchy» di Ward, «Volontà» di Giovanna Berneri e Cesare Zaccaria, assieme ad altri contri-

buti, hanno cercato di indicare una via diversa rispetto a quella più tradizionale, con lo scopo di aggiornare non solo il pensiero ma, soprattutto, l’azione degli anarchici e delle anarchiche. Potremmo riassumere nel modo seguente le caratteristiche fondamentali di questo percorso libertario di questi anni:

- Scetticismo nei confronti della concezione insurrezionalista: critica alla sua realizzabilità e convinzione che un cambiamento genuino e profondo deve scaturire da un cambiamento della personalità individuale e delle relazioni sociali; a)

- «La libertà deve essere conquistata un centimetro alla volta ed è necessario rimuovere le catene che ci siamo auto-imposti prima che si possa agire come esseri umani responsabili» (Ostergaard); b)

- «Lo Stato non è qualcosa che può essere distrutto da una rivoluzione, è una condizione, una relazione tra gli esseri umani, un modo del comportamento umano; lo distruggiamo contraendo nuove relazioni, comportandoci in modo diverso» (Landauer); c)

- «Una società libera non può essere realizzata sostituendo un ordine nuovo a quello vecchio, ma piuttosto con l’ampliamento delle sfere di azione libere, fino a che esse vengano a costituire il fondamento dell’intera vita sociale» (Goodman); d)

- «Mentre il gradualismo marxista e socialista cerca di operare attraverso lo Stato estendendo le attività statali fino a che lo Stato inghiotte l’intera vita sociale, per il gradualismo libertario si tratta, qui e ora, di contrarre relazioni diverse da quelle statali, relazioni basate sul self-help cooperativo e sul mutuo appoggio» (Ostergaard); e)

- Differenza fondamentale tra pubblico e statale e privato; f)

- Ciò che dovrebbe preoccupare e impegnare gli anarchici sono i «cambiamenti sociali attraverso cui le persone possono allargare la propria autonomia e ridurre la soggezione all’autorità esterna» (Ward); g)

- Agire con spirito rivoluzionario in una situazione data (Read); h)

- Scetticismo per l’idea stessa di società anarchica. Molnar la chiama «teorema dell’impossibilità». Non è verosimile (o poco) che l’anarchia possa ottenere il consenso universale a meno che non venga usata la forza per imporla. Ma, Malatesta dixit, l’anarchia non si fa per forza. Ward scrive: «Ogni società umana, a eccezione delle utopie o anti-utopie più totalitarie, è una società pluralistica con vaste aree che non si conformano ai valori ufficialmente imposti o dichiarati»; i)