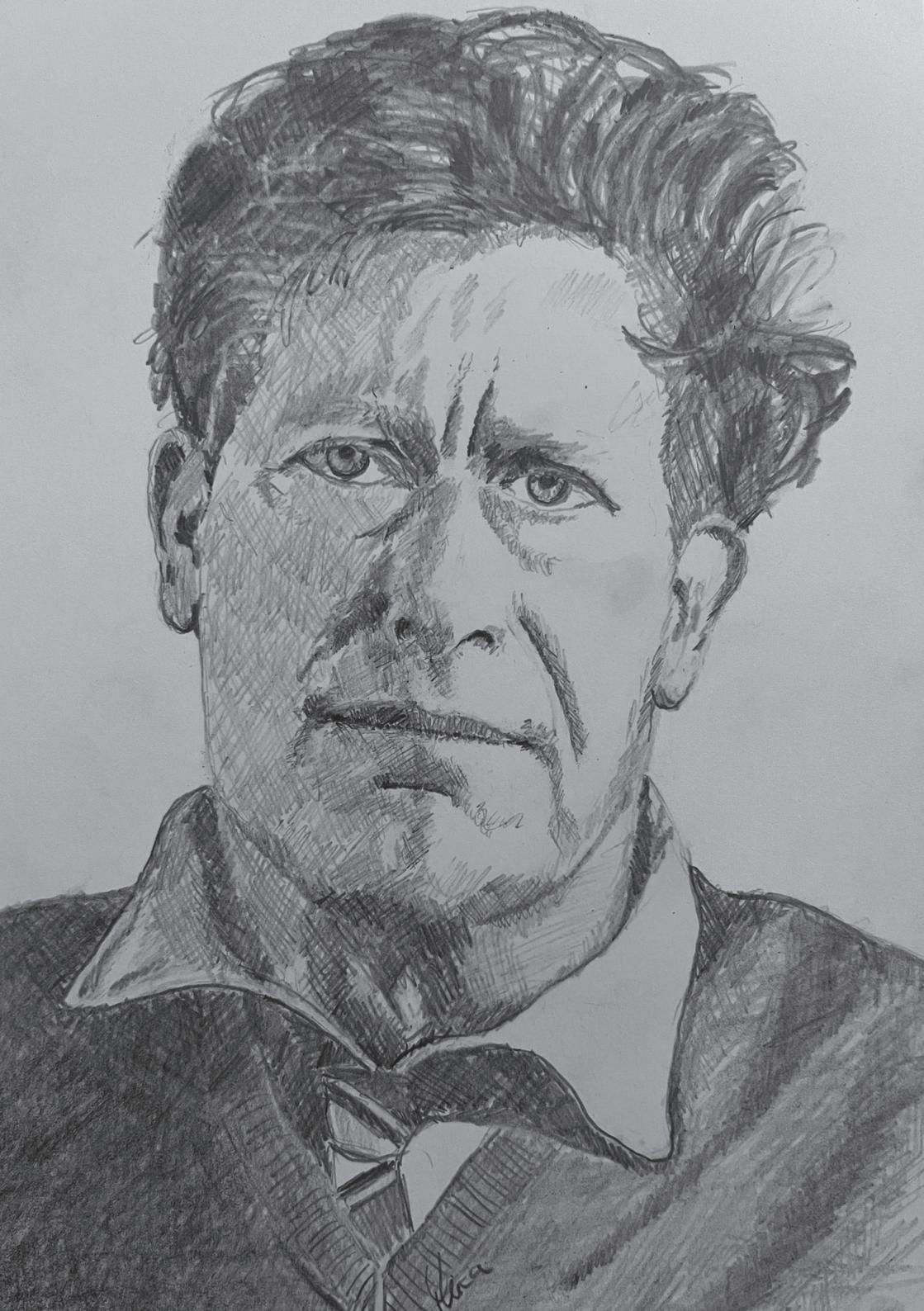

Paul Goodman (1911-1970)

RADICI Paul Goodman (1911-1970) Pietro Adamo

Il film Paul Goodman Changed My Life, girato da Jonathan Lee nel 2011, ci è utile in tre modi diversi. Ci offre una massa di documenti dell’epoca – parliamo degli anni Sessanta – che attesta il momento in cui Goodman esercita la presenza maggiore nell’immaginario pubblico: comizi, manifestazioni, interviste, articoli in rivista, convegni e soprattutto televisione. Abbiamo poi una miriade di intellettuali, operatori culturali, dirigenti scolastici, scrittori, amici, familiari, che ricordano i particolari aspetti della sua vita, non solo quella di militante ma anche quella personale. Compresi alcuni mostri sacri della cultura statunitensi: la scrittrice Grace Paley (spesso in odore di Nobel); il filosofo Michael Walzer, per decenni direttore di Dissent, la principale rivista socialista-democratica americana: il musicista d’avanguardia Ned Rorem, come Goodman protagonista della vita bohémien newyorchese; la critica Susan Sontag, autrice di un celebre saggio su Paul stesso; Fritz Perls, mitico psichiatra alternativo controculturale (a cui Goodman ha prestato la sua competenza culturale in un libro-manuale del 1951 sulla terapia della gestalt); e persino Woody Allen (altro ebreo newyorchese), con una scenetta da Io e Annie (girata, ricordiamolo, un lustro dopo la morte di Goodman). Infine, il film stesso, un atto d’amore-nostalgia che ha esso stesso valore politico.

Però un difetto l’ha. Pur ricostruendo le fasi della vita di Goodman (un po’ meno del suo pensiero), non ne mette in luce quell’aspetto parabolico che le caratterizza, vale a dire quel suo peculiare andamento su e giù, tra oscurità e successo, trascurando un aspetto che a me ha sempre colpito: ovvero, negli ultimi anni di vita, la sua stella si stava nuovamente oscurando e le sue relazioni con i «movimenti» del periodo – Nuova sinistra e controcultura – andavano decisamente peggiorando, riportandolo nella condizione – pensatore minoritario con pochi seguaci illuminati – che lo aveva contraddistinto prima dei Sixties.

Negli anni Trenta il giovane intellettuale newyorchese (è nato nel 1911) ha ambizioni soprattutto di poeta e romanziere. È marginale per definizione: ebreo, anarchico, intellettuale senza lavoro, obiettore di coscienza, bisessuale dichiarato (si sposa e ha figli, ma il suo orientamento è inequivocabilmente omo: nell’unico suo libro a cadenza autobiografica, Five Years, pubblicato nel 1966, racconta delle sue attrazioni sessuali, tutte indirizzate verso maschi). Ma nei primi anni Quaranta Goodman si ritrova coinvolto in uno dei più importanti punti di svolta nella storia dell’anarchismo: anzi, nel più importante. Intorno alle riviste newyorchesi – piccole, pochi numeri, pochi lettori – Politics, Resistance e Retort, si raduna un gruppo di intellettuali che rilegge e rielabora l’anarchismo in modi decisivi (tant’è che noi, oggi, per sottolineare tale operazione, definiamo postclassico l’anarchismo successivo). Con riflessi nella rivista italiana Volontà (in particolare nel direttore Cesare Zaccaria) e in quella inglese Freedom (qui alcuni redattori, e non la direttrice Maria Luisa Berneri e il suo compagno Vernon Richards). I postclassici newyorchesi (tra i maggiori, Dwight Macdonald, Nicola Chiaromonte, George Woodcock, uno dei redattori di Freedom di cui sopra, in Politics; il direttore Holley Cantine in Retort; David Thoreau Wieck, capo carismatico – non so come altro definirlo – di Resistance) sono iconoclasti: rifiutano del tutto la concezione della rivoluzione proposta dagli anarchici delle generazioni precedenti, negandone l’impostazione di classe e di frattura violenta nella storia, riproponendola sotto forma di un’evoluzione dell’immaginario collettivo in chiave libertaria e di liberazione dai miti sociali, politici e culturali dell’esistente (leggi: società borghese + capitalismo); restano al centro della strategia la propaganda, l’esempio, la presenza nelle lotte, ma entro la dimensione locale e circoscritta del piccolo gruppo, nucleo autonomo che rifiuta strutturalmente dimensioni organizzative maggiori e che punta, in primo luogo, alla sopra citata mutazione di immaginario; soprattutto – ed è in questo che sta la maggiore punta creativa, ma anche più controversa, dei postclassici – il piccolo gruppo non è solo strumento di intervento nella vita sociale, ma ambiente in cui vivere, nel qui e nell’ora, la libertà anarchica, nella creazione di relazioni autonome, orizzontali, libere, spontanee, di contro alle convenzioni e alla morale sessuale, politica, economica dell’esistente. Controversa perché per molti la fede nel piccolo gruppo suona come una specie di rinuncia alla redenzione collettiva, alla salvezza del mondo, al riscatto degli oppressi, in favore di una liberazione che è essenzialmente individuale ed esistenziale. Non che il postclassico sia frutto di una rottura completa con il passato: se le linee di discontinuità con l’anarchismo di orientamento rivoluzionario e tendenzialmente comunista sono evidenti, lo sono anche le continuità con certo anarchismo gradualista, educazionista, collettivista (penso agli spagnoli dell’anarchismo sin adjectivos, i Mella, i Lorenzo, i Tarrida del Marmol, l’americana de Cleyre), nonché con quello individualista comunitario all’americana (non quello pseudonietzschiano all’italiana o alla francese).

Goodman è protagonista assoluto in questa rivoluzione. È il più presente, è quello che scrive di più, e sua è la prima vera pubblicazione sul tema, ovvero The May Pamphlet, che nel 1946 raccoglie i suoi principali interventi sul postclassico. Come i colleghi, è anche costruttivo. In uno dei suoi saggi più famosi, «Reflections on Drawing the Line», leggiamo:

Il libertario […] non ha lo sguardo rivolto verso un futuro stato di cose, che cerca di realizzare con mezzi discutibili; piuttosto, da subito attinge, per quanto possibile, alla forza naturale che è in lui, non dissimile da quella che ci sarebbe in una società libera, se non per il fatto che avrebbe un raggio d’azione molto più vasto e sarebbe continuamente accresciuta dall’aiuto reciproco e dal conflitto fraterno. Semplicemente continuando a esistere e operare in modo naturale e libero, il libertario vince, fondando la società; per lui non è necessario sconfiggere. Quando crea, vince; quando corregge i suoi pregiudizi e le sue abitudini, vince; quando sa resistere e sopportare, vince.

«Azione autonoma», aggiunge, «vuol dire vivere nella società attuale come se fosse una società naturale». Da qui le sue perorazioni in favore della piena libertà di sperimentare, della disobbedienza civile, dell’incoraggiamento all’anticonformismo. È anche tra i primi a capire perché la politica di massa come era praticata in precedenza risulta ormai impossibile: in un memorabile articolo pubblicato in Politics, spiega che le classi lavoratrici sono state ipnotizzate dalla Statolatria, ovvero dalla convinzione che lo Stato sia in grado di fornire i mezzi per migliorare la propria situazione sociale ed economica. È quindi in questo contesto filosofico e culturale che prendono forma i principali tratti del suo pensiero politico (intendo i suoi tratti specifici, non quelli che condivide con amici come Mcdonald e Chiaromonte). Innanzitutto la concezione della storia, nella quale Goodman riprende in sostanza i capisaldi della tradizione liberale. In Reflections on the Anarchist Principle¸ pubblicato nella Anarchy del suo sodale e seguace Colin Ward (un altro dei redattori di Freedom sopra citati), ne stende la genealogia: la società per azioni tardomedievale, i liberi comuni, le chiese congregazionaliste, il Bill of Rights, l’autonomia del potere giudiziario, la pedagogia progressista, il movimento per i diritti civili. In un altro saggio è ancora più continuista, per quanto riguarda liberalismo e anarchismo: spiegando la virata reazionaria dei liberali ottocenteschi, impegnati nella difesa dello status quo piuttosto che nel suo cambiamento, «questo è il motivo per cui, sin dall’Ottocento, alcuni di noi liberali hanno scelto di definirsi anarchici». Nella storiografia anarchica vive un mito quasi ridicolo: l’ammirazione goodmaniana per Kropotkin come una qualche sua sottoscrizione delle idee rivoluzionarie e comuniste integrali (cioè fondate su abolizione di scambio, merce, mercato, eccetera) di Le revoltè e La révolte, La conquista del pane e Le parole di un ribelle, e via dicendo. Al contrario, Goodman – che, come quasi tutti i postclassici, ha orrore metafisico per il comunismo, fosse anche libertario – è ammiratore incondizionato – come altri suoi contemporanei, gli urbanisti Ebenezer Howard e Patrick Geddes e lo storico Lewis Mumford – per il Kropotkin di Campi, fabbriche, officine, che legge come un progetto gradualistico della costruzione di una società socialista dal basso, dalle piccole imprese, dalle botteghe artigiane, dalle industrie locali, nell’ambito di una regionalizzazione/specializzazione delle attività e in vista di una «disponibilità di una rete di distribuzione. La vendita è stata semplificata, e la produzione resa possibile organizzando prima di tutto il mercato» (parole e corsivi del principe Kropotkin in persona). Ed è qui, nella fiducia nella creatività della libertà da un lato e nella possibilità di un mercato socialista (o meglio, di un socialismo fondato sul mercato) dall’altro, che Goodman scatena la sua poderosa immaginazione. Riscopertosi saggista agli inizi degli anni Sessanta, con il grande successo di Growing up Absurd (nel quale è tra i primi a comprendere la situazione nuova degli studenti), passa il decennio a suggerire soluzioni nuove, inedite, anticonformiste – Utopian Essays and Practical Proposals, titola una sua antologia del 1962 – per ogni genere di problema o questione sociale e culturale: a incoraggiare una libera sperimentazione in-

tegrale, che dovrebbe vedere protagonisti giovani, studenti, professionisti seri, inventori, tutti disposti (anzi propensi) a mutare l’esistente senza alcuna attenzione per tradizioni, consuetudini, regole precedenti, eccetera. Scrive di scuola, pedagogia, psicologia, sessualità, cinema, pornografia, urbanistica, decentramento, persino scrittura e scrittori, criticando le posizioni tradizionali e incoraggiando l’innovazione, sulle basi pensate dai postclassici di vent’anni prima: anche se l’esperimento fallisce – vista l’opposizione dei poteri forti – crescerà comunque lo spirito di opposizione, la volontà di cambiare, la sensibilità libertaria. È qui che diventa il guru dei giovani, che vedono in lui uno spirito guida: gli studenti che occupano Berkeley nel dicembre 1964 gli telefonano alle tre di notte – si dimenticano che Paul abita sulla costa orientale… – chiedendogli cosa fare. E quando un paio di mesi dopo lui visita l’università, che pullula di sperimentazioni e innovazioni, scrive che si tratta di una «piccola anarchia». Da qui la sua presenza mediatica quasi inossidabile in quegli anni, in cui era percepito come uno dei portavoce delle istanze dei giovani. Ma l’idillio si spezza. Nella Nuova sinistra, inizialmente disposta su posizioni sperimentaliste e anticonformiste, si stende il «marxistese», trionfa il terzomondismo, trotskisti, maoisti e castristi infiltrano gli Students for a Democratic Society (la maggiore organizzazione studentesca del paese). Si diffondono miti rivoluzionari d’antan, inni al proletariato, inviti alla violenza, bombe contro edifici istituzionali. Nella controcultura, invece, cresce uno spirito che Goodman percepisce come irrazionalista, imbevuto di cultura orientale, magia e stregoneria, impermeabile a qualsiasi argomentazione sperimentale (a noi, che abbiamo letto Feyerabend, Illich, Capra e affini sembra più una reazione contro l’alleanza scienza-politica). E Goodman rompe (attirandosi le ire di tutti gli anarchici ancora legati alla mitologia della rivoluzione): in uno dei suoi ultimi – iconoclastici – saggi spiega che l’anarchismo non è ideologia utile alle masse in cerca di redenzione, prone a cadere vittime dell’illusione rivoluzionaria o di qualche demagogo o di qualche totalitarismo (come è sempre accaduto in passato); è invece ideologia per i già liberi e liberati, che già sanno vivere l’anarchia, che già sanno come si fa a conservarla, cioè con la libera sperimentazione integrale messa in atto dai piccoli gruppi.

Pochi mesi prima della sua morte l’inglese Kingsley Widmer recensisce il suo libro New Reformation del 1970, intitolando l’intervento American Conservative Anarchism. Quello di Goodman sarebbe un anarchismo elitista e collaborazionista, ma soprattutto «astorico: poco senso di identità con i movimenti di sinistra, con il sindacalismo, con le classi subalterne; nessun riferimento all’anarchismo italiano, spagnolo o russo; e poca preoccupazione per molte delle dispute tradizionali della sinistra». Ora, mentre Widmer mi sembra un dinosauro incapace di comprendere sia lo sviluppo della storia sia la dinamica dell’anarchismo, queste sue accuse suonano alle mie orecchie come complimenti…

Bibliografia:

Goodman P., Individuo e comunità. Scritti politici, a cura di Pietro Adamo, elèuthera, Milano, 1995 e 2014.

Goodman P., La società vuota, Rizzoli, Milano, 1970.

Goodman P., La gioventù assurda, Einaudi, Torino, 1977.

Goodman Paul e Percival, Communitas, Il Mulino, Bologna, 1970.

Perls F., Hefferline R.F., Goodman P., Teoria e pratica della terapia della Gestalt, Astrolabio, Roma, 1997.