Numero Completo 12

INDICE

| ESPERIENZE | Editoriale | 3 |

|---|---|---|

| - Demetra Forno di Paese - Autocostruzione a Monaco - Sempre più in alto |

Sabrina Bianchi Alberto Franchini Alberto (abo) Di Monte |

9 15 31 |

| APPROFONDIMENTI | ||

| - Smascherando il mansplaining - La legge sulla sicurezza n. 80/2025: condizionamenti alle pratiche libertarie e alle lotte anarchiche - Il pianeta si è accorto degli smartphone - Pedagogia hacker, o dell’autogestione |

Mariangela Mombelli Marco Ferrero Micorriza Carlo Milani |

45 51 60 71 |

| CONVERSAZIONE | ||

| - con Pietro Babina | a cura della Redazione |

81 |

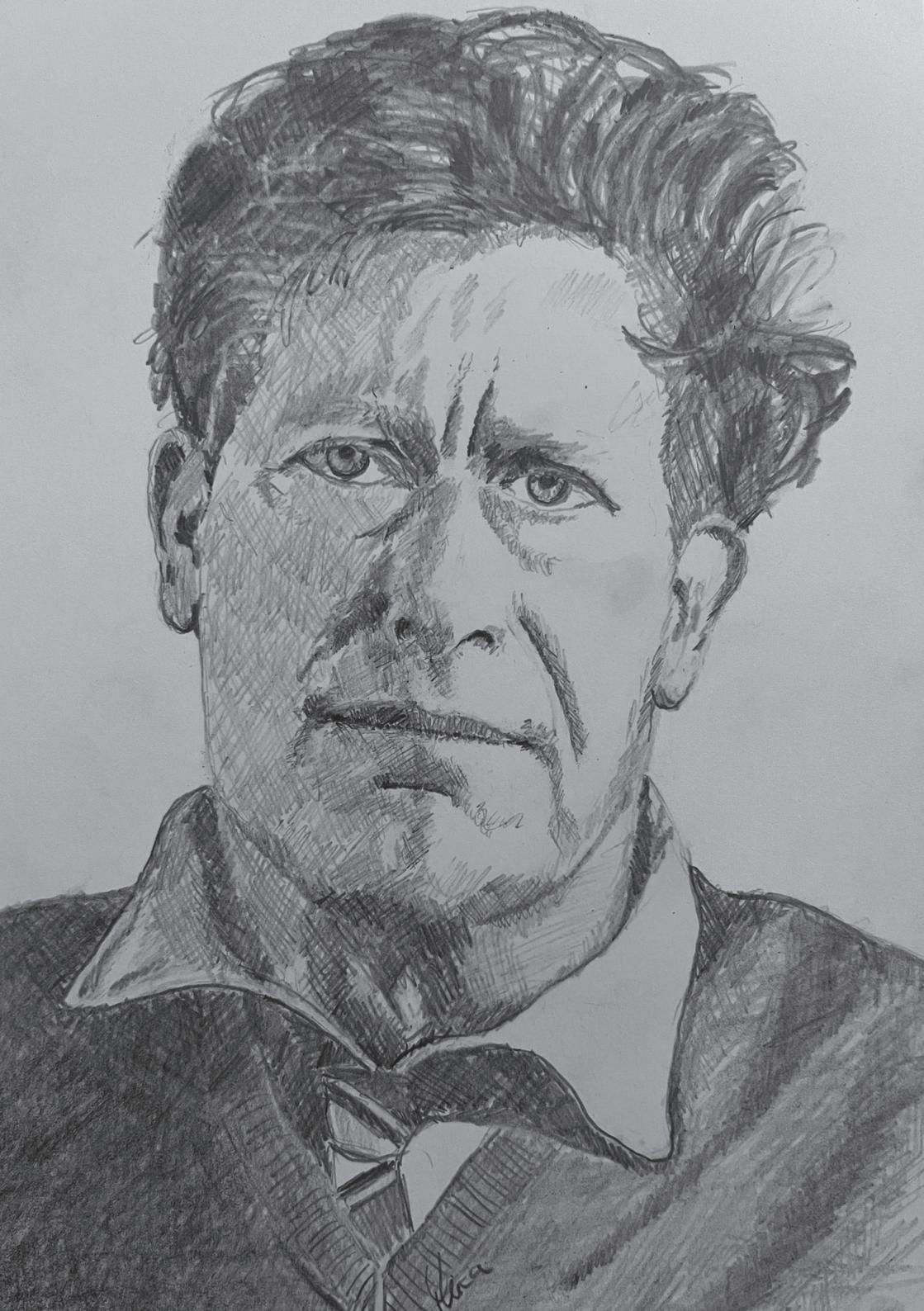

| INTERNAZIONALE - Colin Ward: un’ambigua eredità |

Matthew Wilson |

97 |

| RADICI | ||

| - Itō Noe - Paul Goodman |

Francisco Soriano Pietro Adamo |

109 115 |

| MUSICA | ||

| - Sperimentare musica fra antagonismo e anarchia | Felice Liperi |

123 |

| PERCORSI DI VISIONE | ||

| - Uno sguardo non indifferente | M Mombelli e E Ruggeri |

133 |

| VOCABOLARIO POLITICO | ||

| - Anarchismo e democrazia | Francesco Berti |

141 |

Editoriale

Ottant’anni fa il mondo tragicamente conosceva gli esiti reali della bomba atomica. Quello che apparve da subito come il male assoluto dell’impiego dell’energia atomica in ambito militare sconvolse il mondo intero e ancora oggi rappresenta un monito non cancellabile per ogni coscienza libera e civile.

Ma in questo mondo così veloce, che cancella il passato e non immagina il futuro, che vive solo in un presente immediato, rapido, consumistico in ogni aspetto della vita quotidiana, sembra proprio che la storia non sia proprio magistra vitae. Si stima infatti che nel 2025 siano attivi ben 56 conflitti armati che coinvolgono 92 paesi del mondo. Gli orrori e le tragedie che producono le guerre continuano ad alimentare il nostro presente continuo. Quando Kurt Vonnegut diceva che «gli esseri umani sono scimpanzé che quando si ubriacano di potere perdono il controllo» affermava una verità inconfutabile. Come non comprendere lo scoramento, il pessimismo, la disperazione perfino, che trova sempre più diffusione tra noi abitanti di questo mondo così minaccioso? Gaza, Uganda, Sudan, Ucraina, Siria, Trump e Putin, il governo Netanyahu e Hamas, e l’elenco può continuare, sconvolgono giustamente le nostre vite, ci sbattono in faccia ogni giorno l’orrore in modi diversi ma uguali negli esiti tragici. Abbiamo davanti agli occhi le immagini terrificanti di ciò che è accaduto e sta accadendo, del dolore, della morte, della distruzione. Niente e nessuno è risparmiato da queste sconvolgenti tragedie. Soprattutto vittime innocenti, donne e bambini, che pagano con la morte le follie della violenza, delle guerre, della barbarie causate dalla bramosia di potere e dalla ferocia del dominio.

Eppure proprio perché riteniamo valido il monito di Lev Tolstoj: «Fai quel che devi, accada quel che può!» noi continuiamo a fare la nostra piccola parte, resistiamo e portiamo la nostra goccia d’acqua per spegnere l’incendio. Non solo quindi insistiamo in questa strada, impervia e tortuosa, ma siamo convinti che proprio in questa situazione, che appare realisticamente quasi irrisolvibile, occorra osare e andare oltre ogni paralizzante pessimismo. Lo spirito di questa rivista, il suo dna, è un approccio propositivo e positivo, a dispetto e in alternativa alla infinita ed estrema negatività. Impresa difficile, forse impossibile, ma senza alternative a nostro modo di vedere. Ne siamo consci e informati. Proprio in virtù di ciò, di questa consapevole scommessa, pensiamo che l’unica via possibile di uscita dall’incubo della disperazione sia l’utopia. In un mondo distopico come quello che ci appare solo l’utopia può aiutarci a resistere e a uscire dal tunnel. Non è una fuga dalla responsabilità, anzi è proprio il contrario quello che proponiamo. La domanda che continuamente ci poniamo è rivolta a capire e a indagare quanto questi sentimenti di disperazione possano alimentare altre negatività, fino a condurci alla completa paralisi e quindi alla sconfitta di ogni speranza e di ogni alternativa. Avere una visione ampia, plurale, aperta, di un futuro diverso (si badi bene non perfetto) è indispensabile e necessario. Senza una visione, senza quella che i cosiddetti realisti considerano l’impossibile, siamo destinati a soccombere. Solo questi sentimenti utopistici possono scrollarci di dosso l’impotenza e impedirci di aderire al partito della servitù volontaria. Stimolare un altro immaginario, l’idea della pluralità e della varietà dei mondi possibili, aiuta sicuramente a rompere le catene di una realtà considerata dai più come inevitabile e insuperabile. Un nuovo immaginario, che si costruisce giorno per giorno, nelle pratiche di vita reale diversa, rappresenta, a nostro parere, una possibile strada da intraprendere assieme, per aumentare, come diceva il nostro Colin Ward, il tasso di anarchismo in questo mondo. Non esiste un totalmente altro, esiste ed è perseguibile il parzialmente altro, pezzo dopo pezzo, di una società diversa, che cambia e si modifica cammin facendo con lo sguardo alto e di grande respiro che solo una visione può dare. In fin dei conti utopia è qualsiasi progresso sociale prima che si realizzi. Questa utopia è rappresentata dalle tante persone che in ogni angolo del pianeta non hanno rinunciato a lottare, a sperare, a sognare e a desiderare, con tutta la loro forza e la loro tenacia, che un mondo diverso non solo è possibile ma è urgente e necessario e fin da subito e concretamente lo sperimentano. Noi vogliamo sentirci parte di questa umanità.

In questo numero della rivista vi presentiamo come sempre alcune «esperienze» concrete che possono essere stimolanti per ciascuno di noi per farci riflettere su tante possibilità di sperimentazione e di prefigurazione sociale in senso antiautoritario. Ecco così il racconto di Sabrina Bianchi e del forno di paese «Demetra» a Longiano, in Romagna, spazio di produzione e distribuzione di pane ma anche luogo di incontro e di scambio, di condivisione e di riflessione a tutto campo. Poi la descrizione di un altro esempio di autocostruzione a Monaco di Baviera, fatta in maniera anche tecnica dal nostro collaboratore Alberto Franchini. Infine una riflessione quanto mai attuale di Alberto (Abo) di Monte sulla montagna e sulla storia e il senso ancora oggi importante di un’associazione di escursionisti ed esploratori di vette e boschi montani.

Nella sezione «approfondimenti» Mariangela Mombelli fa il punto sulla situazione e sulle riflessioni necessarie in merito al tema del femminismo contemporaneo. Marco Ferrero, avvocato, commenta e sviluppa importanti concetti giuridici che hanno una immediata concretizzazione in norme e in leggi che utilizzano il tema della migrazione come laboratorio di pratiche autoritarie e discriminatorie. Infine due interessanti contributi che hanno come connessione tra loro un medesimo argomento di fondo: l’uso e l’abuso del digitale. Il primo, di Micorriza, ci fa riflettere sull’uso dello smartphone e sulle conseguenze che questa tecnologia implementa nelle abitudini quotidiane e nella cultura di massa oggi presente. L’altro di Carlo Milani (membro di CIRCE, Centro Internazionale di ricerca per la convivialità elettrica) sulla pedagogia hacker. Nel denunciare i risvolti autoritari e condizionanti di queste tecnologie ambedue gli autori ci stimolano a definire e praticare relazioni appropriate col digitale per abituarci a decolonizzare le nostre menti e le nostre pratiche e ad abitare la tecnologia con un’attitudine conviviale.

La «conversazione» di questo numero della rivista è con Pietro Babina, registra, scenografo, autore, interprete, che ci presenta la sua visione dell’anarchia come antidoto al dominio e tensione all’utopia, tema che cerca di affrontare con le sue opere.

Nella sezione «internazionale» potrete trovare un articolo scritto da Matthew Wilson nel quale presenta con chiarezza ed efficacia il suo riconoscimento intellettuale nei confronti di Colin Ward, autore che i nostri lettori conoscono e che rappresenta un punto di riferimento decisivo nella linea editoriale della nostra rivista.

Le consuete due «radici» questa volta sono dedicate a Paul Goodman (Pietro Adamo) e alla giapponese Noe Itō (Francisco Soriano). Continuano come sempre le nostre due rubriche dedicate alla musica (Felice Liperi) e al cinema (Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri).

Completa questo numero un saggio di Francesco Berti sul rapporto tra democrazia e anarchia nella sezione «Dizionario politico». Dopo la disamina dei concetti di violenza e non violenza (apparsi nel numero 7, febbraio 2024 della rivista) questo secondo contributo di Berti si concentra appunto sul rapporto che intercorre tra la democrazia e l’anarchia mettendone in evidenza relazioni e contraddizioni.

Vi proponiamo quindi un numero ricco e vario e vi invitiamo, come sempre, a scriverci e darci il vostro parere, a proporre temi, argomenti, a sottolineare aspetti e limiti della nostra rivista che pur avendo una sua precisa linea politica ed editoriale, è aperta al confronto e al dialogo in termini propositivi e positivi. Ricordiamo come sempre, ma dobbiamo farlo, che l’unico modo per sostenere i nostri sforzi è abbonarsi e presentarla in ambiti e situazioni diverse.

Chiudiamo questo editoriale ricordando la prima edizione della BOAB – Bologna Anarchist Bookfair (boab.zone) dove eravamo presenti nella collettanea delle riviste e nello stand di elèuthera. In due giorni circa 1.000 persone, oltre 30 banchetti di case editrici, riviste e archivi e 4 tavoli di discussione e confronto molto partecipati. Tutto ciò dimostra la grande ricchezza di idee e varietà di contenuti dell’attuale pubblicistica anarchica e libertaria di cui con la nostra rivista siamo pienamente parte.

Buona lettura.

ESPERIENZE Sabrina Bianchi Demetra Forno di Paese

Demetra è un forno molto piccolo. Si trova nel centro di Longiano, un paesino sulle colline romagnole. Ha aperto le porte nel 2020, nei duri giorni del Covid. Oggi, dopo quasi cinque anni, tira un sospiro di sollievo per esserci ancora, nonostante i primi mesi difficili e l’ubicazione all’interno di un contesto piccolo e spesso diffidente. Tutto è cominciato in modo molto semplice: una persona a fare pane e dolci in laboratorio, e un’altra al banco di vendita. Eppure, fare il pane per venderlo agli altri non era il solo intento di Demetra. Il progetto è stato immaginato e pensato per diversi anni. Se l’obiettivo del primo periodo era quello di sopravvivere, per assolvere la necessità primaria del forno – ovvero autosostenersi e dare da vivere a chi ci lavorava – l’immagine successiva era quella di un luogo in cui, attraverso il pane, le persone si sarebbero potute incontrare e avrebbero avuto la possibilità di condividere interessi, scoprire nicchie e realtà esistenti sulle colline di Romagna.

Facciamo un passo indietro: perché Demetra?

Nel mito orfico, Demetra è colei che insegna agli esseri umani a coltivare la terra e a trasformarne i frutti. Durante la ricerca della figlia Persefone – rapita da Ade, divinità infera – viene accolta da una famiglia povera ma generosa. In cambio dell’aiuto ricevuto, Demetra dona loro il sapere agricolo e i riti legati al grano. È in quel momento che l’umanità, fino ad allora legata alla sola sopravvivenza, entra in una nuova fase della sua esistenza. Secondo lo studioso Károly Kerényi, uno tra i più illustri interpreti del pensiero mitologico e filosofico antico, Demetra rappresenta il passaggio fondamentale dall’esistenza istintiva alla consapevolezza culturale. Kerényi scrive che, per i Greci, «l’uomo ha due nascite». La prima è legata all’animalità, alla sopravvivenza. La seconda avviene quando l’uomo entra in contatto con l’agricoltura e i suoi misteri. Questa rinascita coincide con l’apprendimento del pane e dei riti a esso connessi.

Il significato del nome Demetra nasce proprio da qui: il pane non è solo un alimento che nutre il corpo, ma anche un’occasione per agire nella realtà. Ogni volta che lo prepariamo e lo condividiamo, riportiamo al centro un’idea di umanità che ci ricorda che il fare ha un significato che va oltre la funzione. È un gesto quotidiano, ma può diventare anche un atto di emancipazione. Tutti i giorni entriamo in laboratorio e, tutti i giorni, ripetiamo azioni con costanza. Tuttavia, non si tratta di gesti alienanti. Al contrario, sono coinvolgenti e capaci di offrire una dimensione organica e trasformativa, per noi in quanto esseri umani e in quanto donne. Il pane è un elemento che fa parte dell’uomo. Ognuno lega a esso un ricordo, un ritorno, una memoria più o meno consapevole. Farlo ogni giorno aiuta a comprendere quanto ciascuno di noi sia il costrutto di ciò che è stato, con un margine di trasformazione che ci rende unici.

Una preparazione semplice: acqua, farina, lievito madre, sale e pazienza. Tante ore di lievitazione e poi in forno. Le pezzature sono grandi, almeno da un chilo, per fare in modo che si mantenga più a lungo, evitando così di doverlo acquistare ogni giorno. Ogni pagnotta viene formata a mano, messa nel proprio cestino e lasciata a lievitare. Il momento della formatura è quello in cui si capisce se l’impasto ha avuto tutto ciò di cui aveva bisogno per una buona lievitazione. È anche un bel momento di confronto e di silenzio, per noi che lavoriamo insieme dalla mattina molto presto fino al primo pomeriggio.

Fare il pane è ogni giorno uguale, ma ogni giorno diverso, la dimensione umana è fondamentale. Al momento, il laboratorio è costituito da tre ragazze: Sara, Barbara e me. Della vendita si occupa un’altra ragazza, Stephanie. Infine, Cristina si occupa delle pulizie alla chiusura del turno. La giornata lavorativa comincia alle cinque del mattino e termina attorno alle due del pomeriggio. Il ritmo del forno è quello delle persone che sì, ci lavorano, ma senza tirare il fiato. Le ore passate insieme sono momenti di confronto, non solo su ciò che facciamo nel lavoro, ma anche sulle nostre vite, sui bei momenti e sulle difficoltà, sui pensieri discordanti o affini. Insomma, il lavoro si inserisce nella vita, non la interrompe per poi concedere una ripresa alla fine della giornata.

L’esclusività della presenza femminile non è stata cercata, è capitata nel tempo. Le dimensioni dell’aiuto e del sostegno sono molto presenti. Non ci troviamo mai di fronte a episodi di pre-

varicazione o competizione. Il dialogo caratterizza il nostro modo di partecipare a un obiettivo comune, che è quello di guadagnarsi da vivere, ma anche quello di far vivere il forno come luogo di incontro e condivisione. Qui il pane non è solo merce di scambio. Lo mettiamo al centro e cerchiamo di richiamare chi, come noi, sente il bisogno

di agire. Proponiamo azioni da cui qualcosa possa iniziare, con il proposito di alimentare, in modo orizzontale, un pensiero e una prassi creativa che incidano sul sentire comune. A tal proposito, è presente un piccolo gruppo – di cui anch’io faccio parte – che si occupa di ciò che il pane non è: Federica, Giorgia e Matteo. Ogni mese realizziamo una pagina di informazione chiamata Semenza: un tentativo di condividere, con chi

ha ancora voglia di leggere, questioni che ci interrogano e che ci spingono ad aprire un dialogo. È un testo breve, leggibile nel tempo di un caffè, l’alternativa allo schermo del telefono. È come un fischio che cerca attenzione, e siamo felici di poter dire che in molti lo sentono.

Inoltre, circa un anno fa è nato il progetto di Selva, spazio pensante. All’ingresso del forno c’è una libreria in cui si può trovare una selezione di libri e riviste da sfogliare: questo è Selva. Abbiamo scelto questo nome perché rappresenta un grande spazio sul quale crescono, e resistono, tanti e diversi tipi di alberi spontanei. Nella selva piante diverse fra loro coesistono e affrontano condizioni climatiche più o meno impervie. È un terreno su cui differenti specie trovano un equilibrio, con forza si ritagliano un habitat, con tenacia stanno al mondo e lo rendono migliore. Proprio come le idee che accompagnano ogni singolo seme all’interno della libreria. Abbiamo realizzato questo spazio perché pensiamo sia importante cercare di difendere e far conoscere materiali editoriali proposti da persone che cercano di contrastare un’omologazione che toglie il movimento naturale che caratterizza gli esseri umani. Questo è un modo per stare vicino a chi si mette in prima linea per difendere quanto di più caro dovremmo avere: la libertà di pensiero e di espressione, e il diritto al dissenso.

Demetra è un forno ma avrebbe voluto

essere una piazza È giusto che un forno ospiti intenzioni di questo genere? È giusto che artigiani e agricoltori sollevino questioni che

esulano dal lavoro manuale? Penso che ognuno di noi sia ciò che fa. E penso che nessuno possa permettersi di vivere del proprio lavoro estraendosi dal contesto. Fare il pane non significa solo mescolare ingredienti e pensare a come rivenderli, significa entrare in un processo storico che ha attraversato epoche di fame, sofferenza e conflitti. Mettere le mani nella farina e nell’acqua implica una presa di responsabilità nei confronti del proprio agire come essere sociale. Implica una presa di posizione rispetto a chi partecipa alla filiera del pane. Quando si parla di filiera si astrae, si dimentica che la filiera non è un elenco di materie prime corredato di provenienza. La filiera è fatta di vite spese in piccoli contesti resistenti, in cui si cercano – fra piccoli produttori e trasformatori – relazioni che consentano il sostegno reciproco, lo scambio umano, l’aiuto lavorativo e, soprattutto, l’indipendenza. Indipendenza da una grande produzione che propone un’abbondanza fondata sullo spreco e sulla demolizione dei contesti aggregativi.

Demetra è un forno ma avrebbe voluto essere una piazza.

Vogliamo incontrare e parlare con le persone del paese e con chi viene da fuori, e cerchiamo di preparare giornate che ci consentano di farlo. Circa un anno fa è nata la Libera Infornata, una giornata in cui il forno è aperto a chi lavora i propri impasti a casa e poi viene a cuocerli qui. In questa occasione impastiamo a mano dal mattino, insieme a chi ha piacere di farlo, un

grande pane che poi condivideremo nel pomeriggio. Invitiamo persone che sentiamo affini a parlare di ciò che fanno e dei loro progetti. C’è sempre qualcuno che suona, e alla fine, attorno al pane e alla sua cottura, nasce una festa.

Per il futuro abbiamo un sacco di progetti e proviamo quotidianamente ad allargare il significato del pane. Cerchiamo di usare i linguaggi e le azioni a nostra disposizione per intessere legami che portino le persone a pensare insieme, guardandosi negli occhi e toccandosi. Perché il pane racchiude tutto questo: materia, sguardo, odore, movimento, respiro e terra.

Mi sembra appropriato riportare una citazione di Calvino:

Dal momento in cui un oggetto compare in una narrazione, si carica d’una forza speciale, diventa come il polo d’un campo magnetico, un nodo d’una rete di rapporti invisibili. Il simbolismo d’un oggetto può essere più o meno esplicito, ma esiste sempre. Potremmo dire che in una narrazione un oggetto è sempre un oggetto magico.

(Italo Calvino, Lezioni americane, p. 37)

Questo è il pane per Demetra: catalizzatore di significati, storie e vite spese, unite da una trama invisibile che appare sotto forma di pagnotta.

ESPERIENZE Alberto Franchini Autocostruzione a Monaco

Introduzione

La giornalista di Nature, Katharine Sanderson, ha scritto che l’ambiente costruito offre un’enorme opportunità per passare a un’economia circolare, poiché «gli edifici e l’industria delle costruzioni sono i maggiori consumatori di materie prime al mondo e contribuiscono al 25-40% delle emissioni globali di anidride carbonica» (Sanderson 2022). Con economia circolare si intende un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Sebbene centri il cuore della questione, Sanderson si limita a discutere di soluzioni high-tech ed evita di parlare di soluzioni low-tech. Queste ultime hanno il vantaggio di essere disponibili senza dover ricorrere a nuovi prodotti dalla tecnologia sofisticata che necessitano di una grossa concentrazione di capitali e di una complessa logistica che contribuisce anch’essa alle emissioni di CO2. Nel suo articolo e in molti altri dedicati a come costruire in modo più sostenibile non si parla nemmeno di quelle esperienze auto-organizzate che nel corso del Novecento hanno messo in pratica i principi dell’economia circolare (e del mutuo appoggio), prima che il concetto ricevesse un’attenzione da parte di importanti istituzioni, come ad esempio la Commissione europea.

Da alcuni anni sto studiando esperienze di autocostruzione auto organizzate nella ex-Repubblica Federale Tedesca, in cui famiglie in cerca di casa e architetti, spesso all’inizio della loro carriera, lavorano insieme per costruire utilizzando in modo più razionale le risorse. Questa ricerca corre in parallelo con la mia attività didattica e il coinvolgimento degli studenti della TU di Monaco (Technische Universität München) con i quali abbiamo riportato alla luce molte esperienze analoghe in altri paesi europei (Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Scandinavia) che hanno un notevole interesse per aiutarci ad affrontare le sfide del presente. Gli esempi riscoperti utilizzano approcci creativi basati sulle comunità locali, per affrontare le sfide ecologiche e sociali poste dalla crescita globale. La maggior parte di queste esperienze si distribuiscono tra gli anni Settanta e Ottanta, in contesti sociali con relativo benessere economico, capacità organizzative, fiducia reciproca e una consapevolezza riguardante la questione ambientale.

Residenza Collettiva a Monaco di Baviera

Mi concentrerò qui sull’analisi di un caso studio particolarmente significativo per mostrare questo approccio e le conseguenze sugli abitanti: l’edificio per sei famiglie nella Neubibergerstraße n. 28- 30 (1975-1978) a Monaco di Baviera, progettato da Doris (nome da nubile, Gröschel) e Ralph Thut. L’intero processo sarà analizzato in base alle diverse fasi del progetto, quali: l’acquisto del terreno; la fase di pianificazione; la valutazione delle esigenze espresse dai residenti; la bozza del progetto; la fase di costruzione; la fase di occupazione; la manutenzione e le modifiche. L’occupazione e le modifiche sono particolarmente importanti perché rivelano come il concetto di vita comunitaria si evolve e si modifica nel corso del tempo e come funzionano le strutture di autogoverno.

Intorno al 1968

Nel 1968 Doris e Ralph Thut incontrarono tre studenti di ingegneria, Lorenz Brandl, Peter Mülbauer e Sigfried Lederer, dell’Università Tecnica di Monaco. Ignari del loro futuro comune, si riunivano a leggere e discutere Il Capitale di Karl Marx con il vago obiettivo di scrivere un libro, che alla fine non si concretizzò, ma divenne per i Thut una pietra miliare per lo sviluppo di un loro pensiero teorico e pratico. Anche se vicini alla rivolta studentesca, i Thut, essendo stranieri (lei viennese e lui grigionese), preferirono rimanere distanti dalle proteste perché temevano l’espulsione dalla Germania. Tuttavia, portarono alcune delle idee del ‘68 nella professione, come il fai da te, l’auto-organizzazione, il mutuo soccorso, l’edilizia circolare e l’utilizzo dell’energia solare. La crisi climatica ebbe grande eco in quella che è stata definita New Left – il vasto movimento politico emerso dalla controcultura degli anni Sessanta e proseguito per tutti gli anni Settanta (Thompson 1997) – soprattutto dopo la pubblicazione di successo del primo incontro del Club di Roma, dal titolo: The Limits of Growth (Meadows et al. 1972 – trad it: I limiti dello sviluppo).

Baugruppe

Per dare una spinta alla loro carriera che stentava a partire, nel 1974, i Thut decisero di costruire e progettare un edificio di abitazione collettiva, come processo di autorealizzazione. Cercarono persone che si unissero a loro ma non fu facile. Alcuni studenti della Hochschule für Fernsehen und Film (Università della Televisione e del Cinema), che inizialmente si erano uniti al gruppo, se ne andarono dopo un po’ perché non volevano vivere fuori città, dove era più probabile trovare un lotto di terreno a un prezzo accessibile. Per questo motivo, ripresero i contatti con gli amici conosciuti nel circolo di lettura marxista. Il gruppo di costruzione (Baugruppe) era ora formato dai Thut, Lorenz Brandl e Ulrike Krakau, Christa e Siegfried Lederer, Rocque e Dorothea Lobo e Peter Mühlbauer. Al termine della fase di progettazione, il gruppo si rese conto che la costruzione di un’ulteriore unità abitativa avrebbe abbassato il costo di costruzione. Venne quindi aggiunta al progetto una sesta casa, venduta a Ursula e Jürgen Renner, i quali non parteciparono alla fase di progettazione. Uno dei motivi per cui il gruppo funzionò bene riguarda il fatto che appartenevano allo stesso gruppo sociale. Erano persone giovani, in prevalenza laureate, tra i quali tre ingegneri, un medico e un’insegnante.

Il gruppo di abitanti al lavoro. Archivio Thut.

Christopher Alexander

Nella primavera del 1975, i Thut si recarono in California per incontrare alcuni amici e cercare ispirazione. Durante questo viaggio, entrarono in contatto con alcune comunità hippie, visitarono alcuni villaggi nativi americani Hopi e il cottage di Etna Street, progettato e costruito a Berkeley da Christopher Alexander. Alexander era un architetto specializzato in un tipo di progettazione incentrata sull’essere umano; il suo libro A Pattern Language ebbe una grande influenza in diversi campi e in particolare nell’informatica (Alexander et al. 1977). Con il cottage, costruito nel 1973, Alexander tentò per la prima volta di sviluppare un sistema costruttivo organico e non convenzionale, che permettesse agli utenti di progettare i propri edifici e, in seguito, di ampliarli, modificarli e ripararli. Mentre il cottage di Alexander in Etna Street e i successivi esperimenti miravano a sviluppare «un processo di produzione in loco», i Thut all’epoca erano interessati a un sistema costruttivo che sfruttasse i materiali facilmente reperibili sul mercato e li utilizzasse «così come sono stati fabbricati», senza ulteriori lavorazioni, per ridurne i costi. Nonostante queste differenze, Alexander e i Thut erano interessati a responsabilizzare gli utenti nel processo di progettazione.

Walter Segal

Per trovare un precedente più preciso, dobbiamo considerare il metodo di Walter Segal, come menzionato in seguito da Jon Broome e Brian Richardson, collaboratori di Segal (Broome e Richardson 1991). Il metodo Segal non era un vero e proprio sistema costruttivo, ma suggeriva «come costruire» con materiali disponibili sul mercato, utilizzati nelle loro dimensioni originali, senza tagliarli. Si tratta quindi di un metodo che permette di utilizzare le risorse già disponibili in un modo efficiente, riducendo gli sprechi. Nella sua versione più comune, questo metodo si basava su semplici pannelli e pali in legno. Si trattava di una

rigorosa semplificazione dell’intero processo costruttivo, inclusa la progettazione, la documentazione e le procedure in cantiere. Walter Segal, architetto britannico nato a Berlino, dimostrò per la prima volta il valore di questo approccio nel 1962, con la casetta costruita nel suo giardino come edificio temporaneo destinato a ospitare la sua famiglia durante la ristrutturazione di una casa in mattoni a Highgate, Londra (Grahame e Mckean 2021). Con questo metodo, persone senza esperienza potevano costruire la propria casa da sole, fatta eccezione per il sollevamento della struttura portante.

Standard Buch

Per progettare senza aver ancora trovato un lotto e coinvolgendo i futuri abitanti, i Thut svilupparono due strumenti di progettazione specifici: lo Standard Buch e il Regie Buch.

I Thuts iniziarono a sviluppare lo Standard Buch nel 1975. Questo «libro» era concepito come una raccolta di disegni che rappresentavano il sistema costruttivo e i materiali da costruzione (legno, cartongesso, lana minerale, onduline…), insieme ai relativi costi. In questo modo, la costruzione poteva iniziare senza aver già definito nel dettaglio le singole case a schiera.

Questo «libro» conteneva sezioni semplificate, principalmente verticali o orizzontali, rappresentate su singoli fogli, pensate per spiegare ai futuri abitanti (non addetti ai lavori) come costruire. Si trattava di una sorta di manuale di istruzioni, simile a quello che riceviamo per costruire un mobile Ikea.

Regie Büch

Mentre il gruppo non era ancora definito del tutto e il lotto non era ancora stato trovato, la coppia di architetti chiese a ciascun futuro abitante, ignaro della tecnica costruttiva scelta, di compilare un Regie Buch per esprimere i propri bisogni, idee e desideri riguardo alla loro abitazione e alla loro idea di convivenza con i vicini. Era importante indicare chiaramente quanto o quanto poco ciascuno desiderasse confrontarsi con l’altro, che fosse in cucina o semplicemente in cantina, e quali abitudini desiderasse mantenere. I quaderni conservati nell’archivio dei Thut sono pieni di annotazioni manoscritte, ritagli di giornali e riviste, schizzi e scarabocchi. Non importava se alcune delle idee fossero irrealizzabili, lo scopo del Regie Buch era quello di creare le condizioni per una intensa comunicazione. Si tratta di una parte fondamentale del processo di progettazione, perché registrano il contributo degli abitanti all’intero progetto, ma devono essere visti anche come strumenti di sollecitazione per favorire un contributo proficuo alla discussione.

Ricerca del lotto

Trovare un lotto non era facile e il budget era molto limitato. Dopo un lungo periodo, Ralph Thut incontrò un agente immobiliare che desiderava realizzare un progetto su un lotto di 3000 metri quadrati. Questo terreno però era regolamentato dalla Staffelbauordnung, codice edilizio che limitava la costruzione di un solo piano terra e di un primo piano. Questo rendeva poco attraente qualsiasi progetto speculativo, ma era ottimale per il gruppo guidato dai Thut. Essi affittarono il terreno con un contratto di locazione dal proprietario, che viveva nelle vicinanze. Il contratto di locazione rappresentò una grande opportunità per il gruppo, poiché non dovette spendere soldi per acquistare la proprietà. Nel 1979, dopo la morte del proprietario, il lotto fu acquistato a un prezzo equo, grazie alla mediazione del signor Brandl. Dopo la costruzione e l’occupazione, il gruppo edilizio si è costituito in un’associazione di proprietari di case ai sensi della legge tedesca sui condomini (Wohnungseigentümergesetz) e il lotto è diventato una proprietà condivisa, insieme alla veranda, alla terrazza in legno e agli spazi al piano interrato: una sala comune, i locali tecnici e la falegnameria, già operativi durante la costruzione.

Terza fase di progettazione

Dopo la stesura dello Standard Buch e del Regie Buch, è stato necessario verificare le esigenze e i sogni dei futuri inquilini in base alle possibilità offerte dal lotto, alle tecniche e ai costi di costruzione. Questa fase ha evidenziato una forte interazione tra committenti e architetti nella progettazione del singolo alloggio, con gli architetti che hanno esercitato la loro influenza in base alle diverse competenze progettuali degli inquilini. È stato necessario un incontro settimanale per 3 anni per la condivisione di tutte le informazioni necessarie alle decisioni progettuali da adottare.

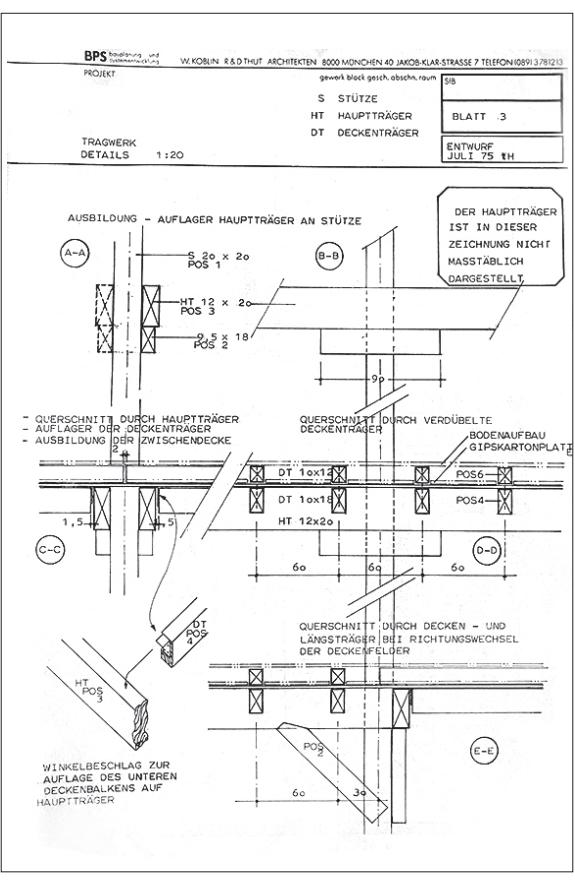

Sistema portante, dettaglio 1:20, 7.1977. Archivio Thut.

Energia solare

Lo spazio comune principale è una grande veranda che collega le sei case a schiera sul lato ovest. Oltre al suo fondamentale ruolo sociale e a quello complementare di ospitare le piante, la serra svolge anche un ruolo di regolazione climatica. In estate, grazie alla protezione solare esterna, la serra ombreggia il piano terra e parte del primo piano dall’esposizione diretta al sole. Inoltre, la ventilazione trasversale è migliorata grazie alle alette di ventilazione nella parte più alta della serra. La ventilazione trasversale è facilitata dal fatto che l’intero edificio è sollevato circa un metro da terra. Il tetto, concepito come tetto freddo, contribuisce inoltre a rimuovere l’aria calda indesiderata accumulata nella parte superiore della casa.

In inverno, alcuni spazi interstiziali (serra, intercapedine tra il terreno e il pavimento del primo piano, sottotetto) vengono chiusi tramite porte, alette e ante a ribalta per creare intercapedini termiche tra gli spazi interni ed esterni (Pufferzone).

I collettori solari integrati sul tetto sud previsti sin dall’inizio, vengono realizzati solamente in un momento successivo. Per questo motivo il tetto presenta un’inclinazione del 60%.

Permesso di costruire

Poiché l’edificio in Neubibergerstraße è stato probabilmente il primo a Monaco ad adottare una struttura in legno di oltre quaranta metri, è stato elaborato un progetto per un’autorizzazione speciale, insieme ai vigili del fuoco. Per rispettare la classe di resistenza al fuoco del 1976, i pilastri sono stati sovradimensionati di quattro volte. Inoltre, per evitare la propagazione dell’incendio da un’unità all’altra, i pilastri centrali di due unità sono rivestiti su entrambi i lati da una lastra di cartongesso e il foro è riempito con lana minerale.

La serra comprendeva l’intera facciata sud, senza alcuna via di fuga diretta verso l’esterno, pertanto non poteva ottenere il permesso di costruire. Il direttore della commissione edilizia locale, entusiasta della proposta innovativa dei giovani architetti, suggerì di progettare due cortili interni provvisori per suddividere la serra in tre sezioni. In questo modo, la serra avrebbe potuto essere approvata.

In cantiere

Le fondazioni puntuali e il seminterrato sono in calcestruzzo e sono stati realizzati, come raccontato dal Sig. Brandl in un’intervista condotta per questa ricerca, dal fratello del Sig. Lederer, che dirigeva una piccola impresa.

La struttura in legno fu realizzata da Merk, un’azienda specializzata di Aichach (nei pressi di Augusta), in due settimane; mentre il tetto, i soffitti, le pareti interne e le pareti esterne furono realizzati in seguito dagli architetti e dai futuri abitanti. Per semplificare ulteriormente il lavoro in cantiere, tutti gli elementi in legno dovevano essere rappresentati con misure precise e consegnati già tagliati dal carpentiere.

Dopo che la struttura portante fu sollevata e fissata dall’impresa edile, il gruppo di lavoro iniziò a lavorare in cantiere, inizialmente con l’aiuto del fratello di Lederer per le parti in calcestruzzo e poi da solo o con l’aiuto occasionale di amici e altre persone interessate. Quattro persone lavoravano costantemente in cantiere, le altre principalmente nei fine settimana, nei giorni festivi e, occasionalmente, la sera, dopo il lavoro. Il signor Brandl, a proposito della costruzione, ha detto: «è stato un periodo piacevole, ma anche stressante perché gli uomini dovevano coordinarsi tra loro e lavoravamo dodici ore al giorno». E la signora Brandl ha aggiunto: «dovevamo lavorare sette giorni su sette […]: la domenica facevamo le cose tranquille, non ci era permesso fare rumore con una sega o altro».

La flessibilità del carico di lavoro è stata un grande vantaggio, soprattutto per chi non poteva dedicare la stessa quantità di tempo al cantiere. Questa flessibilità è stata possibile perché i partecipanti annotavano le ore di lavoro e venivano pagati di conseguenza. A proposito di questo periodo, Ursula Renner ricorda: «non volevamo davvero [partecipare], perché all’epoca ero incinta e pensavo che i soldi fossero troppi per me. Lavoravo a tempo pieno e [pensavo che fosse troppo] costruire una casa. Non avevo tempo. E poi Doris Thut mi convinse che avrei dovuto essere coinvolta ora più che mai, e qui con la casa e il bambino in giardino e così via. E gliene sarò sempre grata, è stato molto positivo per la mia vita».

Riutilizzo e finanziamento

Il signor Brandl rivela che la sua unità abitativa è stata realizzata utilizzando il più possibile materiali riciclati per ridurre i costi. Ha rimosso termosifoni, porte, cucina e bagno dalla casa di suo fratello, che stava per essere demolita, e ha fatto in modo di conservarli in una fattoria vicina per il tempo necessario. L’edificio nel suo insieme fu finanziato principalmente grazie a contratti di risparmio edilizio (Bausparverträge) (stipulati dai genitori), crediti bancari della Stadtsparkasse München e risorse proprie.

Occupazione e modifiche

I Brandl furono i primi a trasferirsi, nell’Unità 3, il 15 luglio 1978, quando l’edificio non era ancora terminato. Da allora, hanno apportato numerose modifiche, rifatto l’isolamento e cambiato le finestre, da soli e con qualche aiuto di professionisti esterni. La modifica più significativa rispetto alla disposizione originale è la divisione della casa in due appartamenti (uno dei quali è abitato da uno dei figli), visibile all’esterno grazie all’aggiunta di una scala a chiocciola in acciaio.

Molti eventi hanno influenzato anche la vita delle altre famiglie, determinando la trasformazione di molte unità: i Thut hanno trasferito il loro ufficio (Unità 1); tre uomini sono morti e due se ne sono andati dopo la separazione; due figli con le loro famiglie si sono trasferiti nella casa.

Inoltre, i Lobo hanno acquistato la casa di Mühlbauer (Unità 2), dopo la sua morte, e vi si sono trasferiti, lasciando la loro casa (Unità 5) alla figlia con la sua famiglia. Il piano terra dell’Unità 2 era utilizzato dalla signora Lobo per lezioni di yoga e ora dalla figlia come spazio espositivo.

Secondo tutti gli intervistati, i bambini erano un collante per la comunità. Una volta cresciuti, le interazioni tra gli abitanti sono diminuite. L’invecchiamento degli abitanti originari, la crescita dei figli e l’arrivo di nuovi inquilini ebbero conseguenze sulla comunità, soprattutto nell’occupazione degli spazi comuni, che alla fine portarono alla divisione della serra. Nel frattempo, alcune relazioni sociali si consolidarono nel corso degli anni, a volte anche al di fuori dei limiti fisici del lotto. Ad esempio, il signor Leder che non vive più lì ha contatti con la signora Renner e Christa Lederer. Ursula Renner e i Brandl, anche se non svolgono più attività insieme nello spazio condiviso, dopo tutti questi anni affittano ancora insieme una casa per le vacanze in montagna.

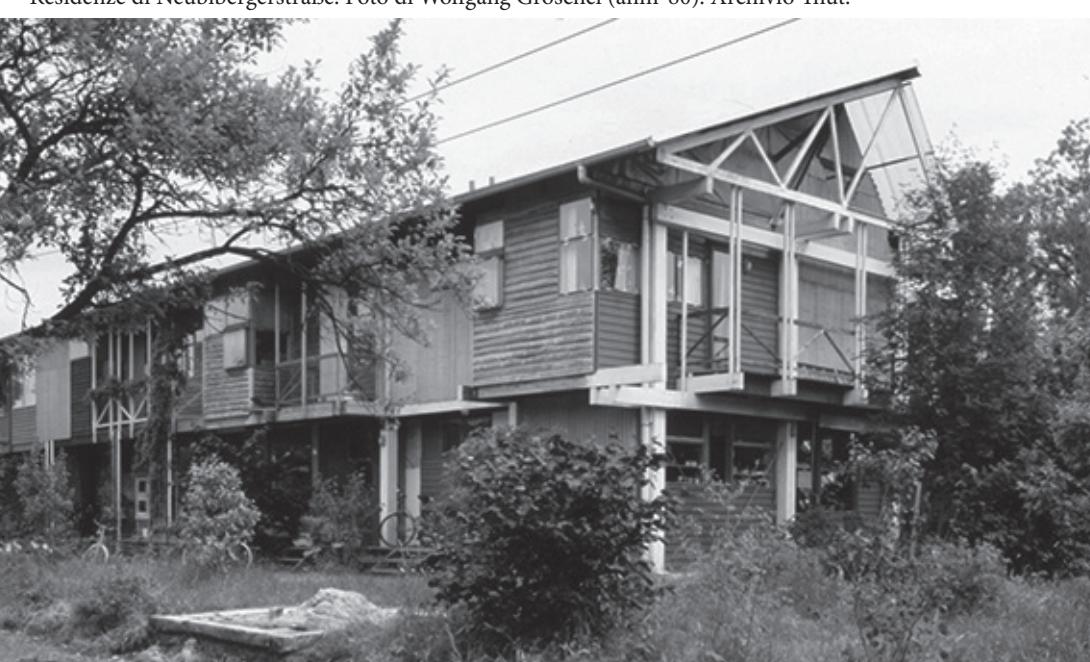

Residenze di Neubibergerstraße. Foto di Wolfgang Gröschel (anni ‘80). Archivio Thut.

Conclusioni

La presente analisi mostra come il risultato raggiunto a Monaco sia dovuto al concetto tecnico e spaziale degli architetti, ma anche al contributo degli abitanti. Il gruppo di persone coinvolte ha lavorato duramente, fatto sacrifici, riposto le proprie speranze in un futuro migliore e, soprattutto, desiderava che i propri figli crescessero in una comunità che condivideva simili ideali. Inoltre, ho cercato di sottolineare i contributi esterni specifici che sono confluiti nel risultato finale, come i vigili del fuoco e la commissione edilizia locale. Questi contributi esterni sono il risultato di un dialogo aperto instaurato dagli architetti e sono stati possibili perché è stato riconosciuto il concetto innovativo alla base di questo edificio. La stessa importanza nella definizione degli spazi è da attribuire al processo di abitazione, che nel tempo ha influenzato lo stato attuale della sostanza dell’edificio. Il progetto può essere considerato un successo, in quanto mantiene le sue promesse di flessibilità, non solo in termini di modifica degli spazi, ma anche in termini di pluralità di usi che offre agli abitanti, anche alle seconde generazioni.

Questo progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza l’impegno e la determinazione delle persone coinvolte, ma neppure senza la loro visione di un mondo, critica nei confronti del sistema capitalistico. Questa è la ragione principale per cui è necessario preservarne il risultato edilizio. Ma come? A causa del processo sociale unico che sta alla base della costruzione, gli alloggi di Neubibergrerstraße necessitano di cure particolari e di uno specifico concetto di conservazione. Tutte le modifiche materiali corrispondono ai cambiamenti nella vita delle persone e dimostrano la flessibilità del progetto. Questa flessibilità non era legata solo al cantiere, ma è stata concepita anche per offrire la possibilità di modifiche nel tempo. Alcune famiglie hanno agito autonomamente, come i Brandl; mentre altre, come i Lobo o i Renner, si sono avvalse della consulenza dei Thuts. Questi due approcci hanno prodotto risultati diversi che devono essere valutati in relazione allo spirito originario del progetto.

Per preservare il concetto originale, soprattutto quando la generazione futura avrà preso possesso di tutti gli alloggi, è necessario un piano di conservazione che consideri innanzitutto lo Standard Buch originale. Migliorie tecniche e modifiche allo spazio fisico devono essere accettate purché rispettino il più possibile lo Standard Buch, con il suo concetto strutturale, la sua tecnica, la sua flessibilità planimetrica e le corrispondenti soluzioni di facciata differenziate, nonché le scelte estetiche (con materiali innovativi e soluzioni tecniche semplici).

Il processo di autocostruzione aperto fa parte delle idee progettuali poliedriche e non può essere trascurato in nessun tentativo di conservazione che si dica serio. Pertanto, dobbiamo interpretare questo edificio come avente una forma aperta, con principi strutturali e costruttivi chiari, ma con confini mutevoli tra i diversi ambienti (pareti divisorie; scale) e tra interno ed esterno (facciata; finestre). Da un lato, il piano di conservazione deve preservare le idee degli architetti, come espresso nello Standard Buch, dall’altro deve consentire la modifica da parte degli abitanti.

Per concludere, possiamo affermare più in generale che l’autocostruzione contribuisce alla consapevolezza della creazione dei propri spazi abitativi, al di là delle soluzioni standard e omologanti offerte dal mercato, e al di là degli effetti alienanti del sistema capitalistico che tende a produrre uomini capaci di fare un solo lavoro iperspecializzato. Una parte della comunità degli architetti ha denigrato questo esempio, definendolo impreciso e hobbistico, non capendo affatto il contenuto rivoluzionario di questa esperienza, nella quale i partecipanti assumono consapevolezza rispetto al loro modo di vivere in relazione agli altri. In aggiunta, l’autocostruzione consente l’auto-riparazione che permette di mantenere bassi i costi di manutenzione e di non dipendere dalle prestazioni di professionisti. In ultima analisi, l’autocostruzione determina un risultato estetico che è frutto del proprio lavoro manuale e pertanto più piacevole ed autentico.

BIBLIOGRAFIA

Alexander C., Jacobson M., Specifications for an Organic and Human Building System, pp. 33–56 in: Allen Edward (a cura di), The Responsive House, MIT Press, Cambridge, 1972.

Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M., A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, Oxford, 1977.

Broome J., Richardson B., The Self-build Book. How to Enjoy Designing and Building Your Own Home, Green Books, Ford House, 1991.

Freundorfer E., Ökohäuser. Grünes Bauen in den 1970/80er Jahren, Master’s thesis, TUM, 2022. https://www.arc.ed.tum.de/en/nb/ lehre/master-thesis/masterarbeiten/ecological-houses-green-buildings-from-the-1970-80s/

Grahame A., McKean J., Walter Segal Self-built Architect, Lund Humphries, London, 2021.

Hegger M., Pohl W., Reiss-Schmidt S., Vitale Architektur. Tradizionen, Projekte, Tendenzen. Einer Kultur des Gewöhnlichen Bauens, Vieweg, Braunschweig, 1988.

Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., The Limits of Growth, Universe Books, New York, 1972.

Näbauer R., et al., (a cura di), Selber und gemeinsam planen, bauen, wohnen, Selbsverlag, München, 1979.

Marx K., Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Neuzeitlicher Buchverlag, Berlin-Schöneberg 1919 [Westhafen Verlag, 2018].

Sanders K., Greener buildings, «Nature» 611, November 2022, pp. 18–19.

Thut D., Thut R., Einfluss Technik-Mensch oder Mensch- Technik?, «Das Werk» 59, 8, 1972, pp. 435–437.

Thut D., Thut R., Nach der Genter Straße, «Bauen + Wohnen» 30, 4, 1976, p. 116.

Thompson W., New Left, New Social Forces and Others, in: The Left in History: Revolution and Reform in Twentieth-Century Politics, 186–221, Pluto Press, 1997 (https://doi.org/10.2307/j.ctt18mbdj9.11).

Thut D., Thut R., Randbemerkungen zu Möglichkeiten in der Architektur, in: Joedicke J. (a cura di), Deutscher Architekturpreis 79. Dokumentation, 21–23, Karl Kramer, Stuttgart, 1980.

INTERVISTE

- Doris Thut, in conversazione con Elena Spatz, Zoe Kleinbongartz, Jonathan Hoff, Monaco di Baviera 17.12.2022.

- Lorenz Brandl, in conversazione con Shimizu Shunsuke, Monaco di Baviera 21.11.2023.

- Ursula Renner, in conversazione con Shimizu Shunsuke, Monaco di Baviera 24.11.2024.

Esordio

Chi sono oggi i proletari escursionisti? Piuttosto che col leniniano che fare? la domanda risuona col partenopeo chi sono questi nuovi autonomi? In seguito agli incidenti di piazza del ‘92, la 99posse rispondeva: i nuovi autonomi non sono altro che i vecchi autonomi. Per noi altri, al di là di ogni tentazione identitaria, la cosa non si risolve con la stessa disinvoltura. Solo riepilogando, seppur per sommi capi, la vicenda apeina sarà possibile chiarire perché (per fortuna e purtroppo) non siamo, non vogliamo e non possiamo essere le stesse e gli stessi. Eppure facciamo il nostro itinerario conservando le mappe, i profili, e la memoria dell’APE storica, ovvero facendo nostro anche il suo itinerario. L’Associazione Antialcoolica Proletari Escursionisti sorge dalla scissione della sezione alessandrina dall’UOEI – Unione Operaia Escursionisti Italiani – attiva sin dal 1911. A questo primo singulto rispondono in primis escursioniste e alpinisti «del popolo» di Lecco e Milano. Nel settembre del 1921, stesso anno di fondazione della sezione operaia della Società Alpinisti Tridentini, nella Sala dell’orologio di Palazzo Marino e sotto l’egida

dell’ultimo sindaco socialista di Milano (l’apeino ed esperantista Angelo Filippetti) si tiene il congresso fondativo dell’Associazione. Avrà vita brevissima l’APE storica, appena un lustro prima che le leggi fascistissime la costringano alla clandestinità. Dopo l’ultimo congresso clandestino in Val Cava le tracce di ogni attività sociale si perdono nel fogliame. Ancora un passo indietro. Quando vede i natali il CAO – Club Alpino Operaio di Como – il CAI e le consorelle d’oltralpe sono attive da oltre vent’anni, le guide alpine esistono da sessanta e la vetta più imponente dell’arco montuoso è stata scalata da un secolo. Eppure in quel 1885 accade qualcosa di inedito nel panorama: per la prima volta nel versante sud delle Alpi le discipline delle terre alte si dischiudono alla classe. Questa esperienza e tante delle successive, tra cui la stessa UOEI, finiranno fisiologicamente (in alcuni casi con naturalezza, in altri obtorto collo) per essere assorbite dagli ingranaggi di integrazione sociale del regime fascista o perché apolitiche, o perché animate da elementi incardinati nel ceto borghese e quindi ancorati ai suoi interessi e alle sue alleanze. Al primo congresso, insieme a svariate sezioni apeine, possiamo riconoscere le delegazioni della Società Proletaria Alpinisti (che con gli «escursionisti rossi» milanesi confluirà nell’Associazione), la consorella APEF – Associazione Proletaria di Educazione Fisica, l’Università proletaria, la Camera del Lavoro, la Federazione delle Cooperative e il gruppo ginnastico pompieri, cui si aggregano diversi assessori e il già citato Filippetti. Nell’arco di un paio d’anni, mentre la proposta comincia a contaminare anche gli appennini, da Como arriva una proposta di inno che recita Tra le nevi in cima ai monti – dove l’aria è fresca e pura – là di fronte alla Natura è la nostra libertà. Viva l’A.P.E., avanti avanti, per la nuova Umanità.

Al centro della sua agenda troviamo la lotta per le riduzioni ferroviarie, la costituzione della Federazione Sportiva del lavoro (progetto chiave dello sport popolare, rimasto nel cassetto dopo l’incendio della tipografia di Sport e proletariato nel dicembre 1923), una forma peculiare di lotta all’alcolismo sintetizzata dalla formula temperanza, non proibizione statale, e specialmente la realizzazione di una comunità popolare che unisce all’impegno politico e sindacale l’aggregazione per mezzo delle attività all’aria aperta senza confini di età o genere. Ieri come oggi l’APE si contraddistingue anche per la sua dimensione federale e per l’inspiegabile convivenza di anime e tendenze diverse tra loro. Al suo interno la componente socialista massimalista è per certo maggioritaria sin dagli esordi, ma non mancano esponenti comunisti e ancor più libertari, penso anzitutto ad Amleto Calura nel milanese, a Giovanni Farfallino Giudici nel lecchese, ai fratelli Caglioni «cameralisti» in quota USI della bergamasca e a molti altri. E ancora l’apparire, tra le rubriche scientifiche, di

traduzioni di articoli di Kropotkin e Reclus. Cosa forse più importante la rivista è diretta da una donna, Enrica Viola Agostini, che con penna affilata redarguiva compagni restii ad attribuire alle proprie compagne i bisogni che attribuiscono a loro stessi. Se necessario è lo sport ai lavoratori ancor più è alle lavoratrici.

Resistenza, ricostruzione e caduta

Le riviste mensili e bimestrali dell’APE raccontano con ritmo crescente gli incendi, le bastonate e le altre angherie de i ricostruttori. Un numero speciale è dedicato al delitto Matteotti, di cui la scalata dello Spigolo APE nel gruppo delle Grigne costituirà una sorta di nemesi sportiva, che spero avremo occasione di raccontarci un giorno vis a vis. Quello dell’APE è un antifascismo prima maniera, che narra la compostezza e la coerenza di chi non poteva abbassare la testa di fronte al precipitare degli eventi, e che pur cimentandosi in un territorio non squisitamente politico si trova progressivamente sempre più isolato tra torme di obbedienti al sentimento nero che soffia nel Paese. Nel 1927 un’ultima retata pone in galera quasi venti apeini, solo la trattativa seguita alla liberazione dei superstiti del dirigibile Italia per intervento della rompighiaccio sovietica Krassin li salverà dal girone dantesco delle patrie galere.

Non ha senso procedere in termini corali quando raccontiamo le vicende della resistenza partigiana di quasi vent’anni successiva. In questo frangente non possiamo che ricollegare all’APE storica, e in taluni casi a quella del secondo dopoguerra, le vicende di Farfallino e del gruppo Rocciatori nel Lario orientale, di Carlo Ferretti a Milano, di Marta Pera Pascucci nel senese, di Pierino Vitali nella 112a Brigata Garibaldi e di tante altre persone che si riconoscevano nei legami che l’APE aveva cementato nell’alveo della sinistra rivoluzionaria. All’indomani del 25 Aprile al fianco del Fronte della Gioventù, ai Comitati per lo sport popolare e più avanti all’Unione Italiana Sport Popolare, anche l’APE riprende la sua corsa, senza tuttavia trovare la propulsione di un tempo né in termini di partecipazione né di radicalità della sua proposta. Le prime sezioni a rispondere all’appello sono Milano, Lecco, Lovere, Alessandria, Bergamo, Pavia, Sesto San Giovanni, Meda e Cantù.

Il panorama europeo dello sport popolare, dopo la stagione magica 1918-1936, è stato terremotato prima dell’esito della Guerra civile spagnola, poi dal conflitto mondiale, e nel Belpaese c’è un ulteriore ventennio di tabula rasa da colmare. Anche l’immaginario sportivo, e con esso quello legato alle discipline in alta quota è stravolto dall’Himalayismo e dalle altre linee di fuga dell’alpinismo moderno: le invernali, la ricerca del grado, l’arrampicata sportiva, lo sci di massa. Se nel 1950 trova la sua realizzazione il sogno di sempre, la costruzione del rifugio Alveare alpino, nell’arco di soli trent’anni quasi tutte le sezioni si troveranno in profonda crisi di adesione e di identità, lasciando per diverso tempo la sola succursale lecchese a sventolare la bandiera che cent’anni fa era stata issata dal confine ticinese fino a Firenze e Napoli. Resto sul progetto di una casa alpina a disposizione dei tesserati perché questo progetto era stato rincorso sin dagli esordi dell’Associazione, salvo poi svendere il terreno inizialmente individuato a supporto della cassa del Soccorso rosso. Di qui l’importanza di restituire solidità al consorzio apeino, realizzando quanto causa di forza maggiore avevano impedito trent’anni prima. Il Rifugio prende vita ogni fine settimana con sessioni di lavoro collettivo: scavi di fondazione, opere murarie, collegamento idraulico, cui seguono l’allestimento esterno per gli attendamenti e poi, di anno in anno, un piano superiore, due, fino all’attuale configurazione. L’edificio (poi ceduto alla FIOM e infine privatizzato) è ancora visibile ai Piani Resinelli, sulla strada che porta ai sentieri per il Rifugio Rosalba. Il suo stato di abbandono testimonia la grandeur non ripagata dall’andamento di cassa dell’APE, la progressiva evaporazione di tante sezioni disertate dai più giovani e superate da un approccio più individualistico e performativo alle discipline alpine, ma anche la mutazione genetica di un altipiano di grande pregio naturalistico in località punteggiata di ville, seconde case a vocazione turistica.

Il terzo tempo dell’APE

Nel 2012 qualcosa si rimette in moto a partire dall’alchemico incontro tra attivist* raccolte nel rifugio urbano Piano Terra (il centro sociale del quartiere Isola di Milano) con L’APE di Lecco. Con l’occasione del tour di presentazione del volume Sentieri proletari (Mursia, 2015) e il parallelo riattivarsi dei milanesi si creano, inattese, le condizioni di un rilancio della proposta apeina riveduta e corretta in un contesto evidentemente mutato rispetto a quello di tutte le precedenti fasi del Novecento. Dapprima sono Brescia e Roma a rispondere all’appello, e, da qui in poi in ordine alfabetico, Bergamo, Bologna, Roma e Salerno, oltre a una sezione di area vasta: la Appulo-Lucana. In tempi recentissimi, con una prima iniziativa presso la Casa del Popolo di Grassina, anche la sezione fiorentina (attiva al tempo dell’APE storica) è rinata a nuova vita.

Da qualche anno l’APE si è data tre momenti di convergenza l’anno: il campeggio estivo (itinerante, perché ciascuna sezione ne sia protagonista a turno), l’incontro d’autunno, e una giornata di primavera dedicata alla mobilitazione o alla solidarietà attiva. La giornata di protesta La montagna non si arrende dello scorso nove febbraio, in cui le otto sezioni apeine si sono attivate in forma distribuita e sincrona con altre decine di comitati, associazioni, spazi sociali, si colloca dentro la cornice di questa primavera anticipata. Questi tre momenti sono la chiave che abbiamo trovato per avvicinare e far crescere insieme le differenti sezioni apeine, nonostante le distanze geografiche, le peculiarità organizzative e territoriali, le difficoltà connesse all’organizzazione con strumenti digitali.

Il carattere confederativo dell’APE di oggi è testimoniato dall’assenza di un’unica associazione centrale e suggellato da una Carta d’intenti cui aderiscono le singole sezioni, talune riconosciute in associazione (ASD, APS…), talora del tutto informali. L’alveare, lemma che preferiamo al più tradizionale «il nazionale», è anche il luogo in cui si mette a fattore comune l’affiancamento delle sezioni nascenti e altre forme di mutuo soccorso tra sezioni. Le attività sociali tipiche sono di carattere escursionistico: gite per tutt* e impegnative, infrasettimanali per precari/e e pensionati, gite pigre per i più piccoli, notturne, no oil, cicloape. Tra i progetti più significativi degli ultimi anni non posso non citare la campagna nazionale «Coperte termiche solidali», il gruppo antincendio di Lecco o la nascita dell’archivio digitale apeino a Milano, vero e proprio scrigno di fatti, personaggi, istanze dello sport popolare antifascista degli anni ‘20 del Novecento, così come delle successive peripezie dell’Associazione. Senza dimenticare gli appuntamenti nei «rifugi urbani» che sono le sedi (centri sociali o circoli) delle sezioni apeine. Non in tutte le se-

zioni e non tutti i mesi è possibile mettere in campo ciascuna delle attività passate in rassegna. Talvolta le gite sociali ripercorrono i sentieri e le vicende di tante resistenze, la memoria delle ribellioni, la storia sociale. Altre volte ci guida la curiosità, gli aspetti naturalistici, la presenza di luoghi conviviali in cui ci riconosciamo. Ci sono poi progetti appannaggio di singole sezioni come il «baule del prestito gratuito» di materiali e accessori per l’escursionismo (bacchette, ramponcini, mantelle antipioggia) o trekking urbani ideati e talvolta informalmente «segnati» in alcune delle città in cui siamo presenti, a segnalare un passaggio certamente effimero, ma anche per questo più disponibile a derive psicogeografiche e inattesa serendipità.

La vocazione dell’APE è pubblica e orizzontale (non è un club, per dirla alla rovescia), muoviamo all’insegna della gratuità e del passo condiviso, non accompagniamo, né riconosciamo una

differenza di statuto tra organizzati e organizzatori. Gli incontri della sezione meneghina, a titolo d’esempio, sono mensili e sempre aperti. Solitamente si compongono di un’ora in sessione plenaria, una di lavori di gruppo, e quando possibile di una sintetica restituzione. Il lavoro di tessitura con altre realtà conviviali attive alle pendici di Appennini o nelle prealpi è il pane quotidiano di una soggettività che non cresce per espansione ma per relazione, penso ad Alpinismo Molotov, Alpinismo orizzontale, al CAZ di Genova, al Gruppo Escursionistico Autogestito, così come a rifugi amici gestiti da compa e associazioni cui ci lega una sensibilità comune verso la vita umana, animale e gli ecosistemi che le accolgono.

All’intorno della contestazione olimpica

Le Olimpiadi invernali 2026 offrono una visione della montagna perfettamente speculare all’approccio apeino, di qui la necessità di partecipare ai percorsi di rete e posizionarsi in movimento di fronte ai Giochi più sostenibili e memorabili di sempre. All’insegna della nota economia della promessa sin dal 2018 il ticket Milano-Cortina ha venduto un’idea di mega-evento a costo zero (una contraddizione in termini), da realizzarsi attraverso 400 chilometri di arco alpino già compromesso da monocoltura e monocultura turistica, e specularmente abbandono e carenza di servizi . I Giochi portano con sé un’enorme distrazione di risorse pubbliche a beneficio di infrastrutture per una mobilità privata e fossile, extracosti a ripianamento di investimenti privati, nuovo consumo di suolo per progetti nocivi, imposti e sovradimensionati. Questa non è che la punta dell’iceberg di una visione estrattiva nei confronti delle terre alte fatta di impianti a fune e neve tecnica, pratiche elitarie quali eliski e motoslitte, cave e miniere, impianti industriali di produzione energetica e non ultimo croci di vetta. Questo mosaico di nocività porta con sé inquinamento (acustico, luminoso, ambientale, visivo), riduzione della biodiversità, compromissione del paesaggio e del territorio.

Il nostro è lo sguardo situato di cittadini, ma anche di umani curiosi e sensibili nei confronti dell’arco e della dorsale.

Pensiamo che i monti non siano uno spazio ammaestrabile a uso ricreativo nella nostra piena disponibilità, ma un luogo negoziale tra comunità umana e altre forme viventi e forze geologiche e atmosferiche. La crisi climatica sottolinea l’inadeguatezza piena di un’offerta turistica e sportiva basata su impianti di risalita esausti (oltre 260 quelli in disuso nel Belpaese) che per il 90% dei casi funzionano grazie alla produzione di neve artificiale. A queste contraddizioni si risponde con comprensori sempre più grandi e impattanti, sempre più bacini a discapito della sovranità idrica delle comunità montane, più strade veloci, stanze d’albergo, ristoranti e rifugi gourmet. Prezzi più alti, turisti più internazionali, piste più divertenti, esperienze più instagrammabili, montagne irrimediabilmente più addomesticate all’insegna di uno sfruttamento esperienziale ed estetizzante.

Le prossime sfide dell’APE

Tredici anni fa, un po’ per gioco, un po’ per omaggio, un po’ con l’orgoglio malcelato di far ripartire una cosa grande, abbiamo rimesso in moto la macchina apeina. Forti della relazione con APE Lecco, che sin dal principio ha letto le differenze culturali che ci attraversano ma ha comunque scelto di darci tutta la sua fiducia e mostrare una curiosità non scontata nei nostri confronti, abbiamo cercato una chiave per restituire un carattere peculiare a un organo che non poteva sopravvivere solo in forza di un nome antico e di una postura, si presume, peculiare nel panorama delle attività in quota. Tredici anni costituiscono anche una piena generazione politica, nel senso che le persone (e le sezioni) affacciatesi via via sono molte più di quelle che hanno dato lo start. Questo impone un tema di avvicendamento, dei carichi e delle responsabilità, di disponibilità al cambiamento, di ascolto di nuovi bisogni e sensibilità. La nostra comunicazione, i progetti, le campagne sono sottoposte a una verifica inedita, che impone di accogliere (cosa non facile) che quello che era più importante passi in secondo piano e che altre istanze, altri linguaggi, altre alleanze, vengano in avanti. L’A-PE continua a crescere ma in alcuni casi siamo anche andat* a sbattere, ad esempio laddove un’entità politica (un collettivo, uno spazio) coincideva col drappello fondatore della sezione. In questi casi nei momenti buoni le cose hanno funzionato per tutt* e nei momenti di magra o alta intensità politica l’APE è rimasta di volta in volta ostaggio di interessi terzi. Da queste prove abbiamo imparato a includere con lentezza le manifestazioni d’interesse all’apertura di una nuova sezione, puntando tutto su una fase di ascolto attivo all’interno della mailing list e degli appuntamenti del «nazionale», oltreché su affiancamento e attività intersezionali.

Anche nella relazione tra sezioni più mature, specie se geograficamente distanti, la realizzazione di obiettivi comuni non è mai cosa semplice, in considerazione di ritmi differenti e investimenti diversi sullo sforzo comune, eppure continuiamo a sceglierci e confermarci anno dopo anno, ad affiancarci nel cammino, a supportare le sezioni in affanno.

Il punto d’equilibrio lo ritroviamo proprio nel carattere radicale della nostra proposta: permanere in spazi autogestionari, alternare le attività in ambiente a iniziative e campagne di tutela dell’ambiente

montano e di solidarietà attiva con le persone migranti, avere uno sguardo definito e tagliente sulle nocività: stop a nuovi impianti a fune, rimozione dell’archeologia industriale, ma anche no a eliski e motoslitte, per citare gli esempi più «facili» da visualizzare anche in assenza di confidenza con le attività in ambiente. Ci muove la consapevolezza che la distrazione di ulteriori risorse pubbliche in politiche turistiche, e per questo drenate a mobilità, presidi sanitari, educazione, non può che aumentare il costo della vita e generare più pressione antropica a fianco di un controintuitivo spopolamento. Eppure muoviamo alle terre alte dalle città, nel compresso di una gita sociale, di una due giorni in bivacco, di un campeggio autogestito, di un viaggio. Per questo ci interroghiamo e proviamo a mappare i progetti, le campagne, le occasioni che illustrano una pratica di attraversamento non solo leggero ma attento e complice, attivo e sensibile. Il contesto in cui ci muoviamo è anche quello di una montagna fragile, cartina al tornasole dei cambiamenti climatici, con i suoi ghiacciai esangui, i suoi pendii rimboschiti, i suoi innumerevoli tronchi schiantati da fenomeni estremi, i suoi irrisolti conflitti tra specie.

La pratica del camminare domandando, l’ascolto delle voci di chi attraversa i confini alpini per necessità e non per piacere, la consapevolezza che ciascun luogo non è uno spazio a nostra disposizione e in nostra attesa, ci rimanda alle parole con cui Alex Langer ribaltò il motto olimpico citius altius fortius in: più lentamente, più dolcemente, più in profondità. Laddove tante manifestazioni dell’azione politica, anche quella fatta dal basso e all’interno dei percorsi autogestionari, possono esasperare le dimensioni dell’eccellenza e della competizione, la pratica escursionistica condivisa dissemina conoscenze, promuove la cura, stimola la responsabilità, ci insegna (non senza inciampi, passi falsi e rinuncia agli obiettivi di giornata) a riconoscerci nelle differenze per apprendere l’arte del fare comunità.

Maggiori informazioni sul sito ape-alveare.it

APPROFONDIMENTI Smascherando il mansplaining Mariangela Mombelli

Dichiararsi femministi sembra essere diventata una tendenza. Sempre più maschi dicono di esserlo, e alcuni si spingono persino a elaborare pensieri su come praticarlo. In un contributo recente apparso su una rivista libertaria si legge, tra varie suggestioni, che «nei nostri ambienti l’essere femminista, considerato genericamente, è oggi presentato come un’esigenza talmente inequivocabile da non richiedere la minima giustificazione». Non è molto chiaro cosa ci sia di ovvio, se non che a parlare è un maschio, bianco e cis, e che è proprio sull’esigenza inequivocabile che il femminismo rappresenta nei nostri ambienti che andrebbe avviata una riflessione, a partire dal rapporto tra gli uomini e il femminismo. La parola «femminismo» è complessa e, usata come termine universale, definisce il percorso di rivendicazione storicamente intrapreso dalle donne, volto all’acquisizione di diritti politici, accesso all’istruzione e, in definitiva, parità di status civico tra uomo e donna. Il femminismo, però, non è un movimento unico e organizzato a livello centrale, ma nel corso del tempo si è articolato in molteplici forme, gesti e voci che hanno incarnato, e continuano a incarnare, l’espressione della soggettività femminile in termini di soggettività politica. Gli uomini, come soggetti sessuati inseriti in un determinato contesto storico e culturale, sono parte delle relazioni sociali e materiali e, in questo senso, non possono essere considerati «esterni» alle pratiche femministe, sia in ambienti dove supponiamo che i maschi facciano attivismo antisessista e si trovino d’accordo con premesse femministe, sia in ambienti indifferenti, che si pongono in conflitto con il femminismo. Come ci ricorda il Laboratorio Smaschieramenti, la maschilità è infatti differentemente situata nello spazio delle relazioni sociali e delle rappresentazioni culturali, ma è innegabile che storicamente il maschile – bianco, etero, occidentale – ha costruito se stesso in maniera astratta, svincolandosi dalla determinazione corporea e avocando a sé la possibilità di parlare in modo oggettivo e neutrale su tutto e di

tutti.

Nel femminismo emancipazionista della prima ondata, che si concentrò principalmente sull’ottenimento del suffragio femminile e sulle questioni relative agli ostacoli giuridici all’uguaglianza di genere, il soggetto maschile funziona quasi da modello a cui aspirare poiché rappresenta, nell’Europa industrializzata e coloniale, l’ideale dell’individuo politico, universale, libero. Le premesse emancipazioniste vennero messe in discussione dal femmi-

nismo della seconda ondata, che allargava il dibattito a questioni quali la sessualità, la famiglia, il lavoro e i diritti riproduttivi. Uguali a chi? si chiedeva Luce Irigaray, mettendo le radici del pensiero femminista della differenza. Dalla metà degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta gli obiettivi dei movimenti femministi riguardarono i diritti civili: il divorzio, il diritto all’aborto e a una sessualità libera dai condizionamenti patriarcali borghesi. I collettivi femministi di sole donne teorizzavano e praticavano l’autocoscienza come metodologia di consapevolezza personale e politica: si partiva dal sé, dalla dimensione corporea e sessuata dell’esperienza vissuta come luogo privilegiato del sapere. Nei collettivi femministi la presenza degli uomini non era ammessa, ma quelli erano gli anni in cui alla lotta delle donne si affiancava quella di liberazione omossessuale, i cui militanti si relazionavano al femminismo in maniera positiva partecipando alle loro battaglie per i diritti civili. Anche alcuni maschi eterosessuali, militanti nella sinistra, espressero solidarietà alla lotta femminista, ma pochi di loro iniziarono a intrecciare la critica del sistema politico a una riflessione sull’essere maschi etero nel patriarcato, mantenendo di fatto immutate le relazioni di potere.

All’inizio degli anni Novanta negli ambienti femministi inizia a circolare il concetto di intersezionalità, che consente di evidenziare le relazioni tra i diversi fattori di discriminazione. Le riflessioni femministe sull’intersezionalità, introdotte da Kimberlé Williams Crenshaw, statunitense, docente di legge, nera e femminista, hanno permesso di riconoscere che ognun* di noi può essere oppress* per più di un motivo – quali ad esempio il genere, la classe, l’orientamento sessuale – ma, allo stesso tempo, si può trovare dalla parte del dominio per alcuni privilegi e per alcune caratteristiche. Ad esempio, se sono una donna cis, bianca, lesbica vivrò discriminazioni legate al genere e all’orientamento sessuale, ma avrò allo stesso tempo il privilegio di essere bianca e di essere cis-normata. La prospettiva intersezionale, riconoscendo i rapporti di dominio alla base delle differenze, evidenzia come le discriminazioni rispetto a una categoria non abbiano lo stesso effetto su tutte le persone perché, a seconda di come queste categorie si combinano, le persone sono posizio-

nate nella società in modo differente. In quegli anni, al filone degli studi femministi postcoloniali cominciano ad affiancarsi gli studi sulla sessualità in cui le teorizzazioni queer mirano a decostruire la categoria dell’identità. Nel 1990 Judith Butler pubblica Gender trouble. Feminism and the Subversion of Identity, tradotto in italiano

ventritré anni dopo con il titolo Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione delle identità. È un testo provocatorio non soltanto nei confronti della concettualizzazione dei rapporti tra sesso-genere-desiderio eteronormativi, conservatori e patriarcali, ma anche nei confronti delle filosofie femministe che si sono sviluppate nei decenni precedenti. Butler osserva che il femminismo ha inconsapevolmente e ingenuamente attraversato la politica di genere senza realmente decostruire il dualismo tra i sessi, senza tener conto del reale problema performativo del genere-sesso. Il maschile e il femminile sono una costruzione culturale e sociale, e chiedersi cosa è un maschio e cosa è una femmina a volte sembra una scommessa irrisolvibile. Il femminile, il maschile, l’omosessualità, la transessualità, l’intersessualità sono

«esistenze»: occorre guardare a come esistono nel mondo nella loro specificità e nel rapporto con la normatività, dove per «norma», in troppi diversi contesti, si continua a intendere l’uomo bianco, eterosessuale, di classe medio-borghese, occidentale. Questa prospettiva complica il rapporto uomini-femminismi. Jack Halberstam, direttore dell’Institute for Research on Women, Gender e Sexuality della Columbia University, arricchisce il dibattito sulle maschilità mostrando che, da una prospettiva transfemmini-

sta, possiamo parlare di «maschilità senza uomini» quando la maschilità viene performata in corpi non maschili. «Eppure», come scrive il ricercatore, «è evidente come molte altre siano le linee di identificazione che intersecano il territorio della maschilità, distribuendo il potere a essa associato mediante complessi differenziali di classe, razza, sessualità e genere». Guardare alla maschilità in un’ottica intersezionale porta a sottrarci dalla visione maschilità/femminilità e a considerare che quando parliamo di maschilità non parliamo solo, o per forza, dell’essere maschio e va riconosciuta la natura culturale e performativa della maschilità, il cui significato normativo si traduce attraverso i corpi bianchi, cisgenere, eterosessuali, abili e di classe media.

Per tornare al discorso iniziale, ciò che andrebbe questionato – in particolare da «biomaschi», etero, bianchi, occidentali – è il come, qualitativo della relazione, per sua natura complessa e molteplice, degli uomini con i femminismi. Sono proprio le maschilità bianche etero – la cui vita è troppo spesso perimetrata dall’infanzia all’età adulta in un quadro di vantaggi sociali, virilità, machismo e prepotenze varie – quelle che riescono con più fatica a dialogare con i femminismi e a mobilitarsi contro il sessismo e il patriarcato. I maschi antisessisti propongono il cambiamento a partire da loro stessi, attraverso un processo di critica e trasformazione sociale diretto sulle loro stesse pratiche in quanto uomini. Critica che deve mettere in luce il disagio degli uomini, i costi del dover aderire alle norme socioculturali che impongono dei canoni di maschilità e il desiderio di decostruirle. C’è spazio, tanto, perché gli uomini possano dare parola e corpo al loro posizionamento critico rispetto all’ordine simbolico eteropatriarcale che li pone in una posizione di potere, ripensando il concetto di maschilità come egemone nei modelli culturali e creando forme di mobilitazione maschile antisessista che sia coerente e capace di dialogare con le politiche femministe e LGBTQIA+. Senza determinare lo spazio femminista, inteso come teorie, pratiche, linguaggi e simboli. Ovvero senza compiere un’operazione di mansplaining, termine che nasce nel 2008 a seguito di Man Explaining Things To Me, un saggio di Rebecca Solnit, attivista statunitense, nel quale l’autrice racconta l’episodio in cui un uomo pretende di darle lezioni sul tema del processo di industrializzazione del Far West consigliandole di leggere un libro di uno «scrittore importante» ignorando che lo scrittore importante fosse la stessa Solnit.

Bibliografia

Laboratorio Smaschieramenti, Uomo. Smascherare il maschile, pp. 287- 292 in: Marchetti S., Mascat J., M. H., Perilli V. (a cura di), Femministe a parole. Grovigli da districare, Ediesse, Roma, 2012.

Irigaray L., Egales à qui?, «Critique», 43, 480, 1987, pp. 420-437.

Halberstam J., Maschilità senza uomini. Scritti scelti, ETS, Pisa, 2010.

Solnit R., Gli uomini mi spiegano le cose, Ponte alle Grazie, Milano, 2017.

APPROFONDIMENTI

La legge sulla sicurezza n. 80/2025: condizionamenti alle pratiche libertarie e alle lotte anarchiche

Marco Ferrero

La nuova legge sicurezza n. 80 del 2025 rappresenta l’ennesimo atto repressivo di una lunga stagione inaugurata nel lontano 2008 con il «pacchetto sicurezza» (D.L. n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008) dell’allora Ministro Roberto Maroni. Questo decreto ha introdotto il reato di clandestinità, l’aggravante di status per gli stranieri irregolari, il prolungamento della detenzione amministrativa nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e ha inasprito significativamente le misure di espulsione. Parallelamente, anche per l’effetto del varo del pacchetto Maroni, nel discorso pubblico, l’immigrazione passa dall’essere vista come risorsa economica a essere considerata minaccia degna di criminalizzazione. Inizia la lunga marcia della repressione dei migranti, come paradigma del diverso, del marginale o, meglio, del marginalizzato, ricattato: «accetta qualunque condizione di lavoro, per poter rinnovare il permesso di soggiorno». Precarizzazione funzionale a ridurre il costo del lavoro prima degli stranieri e di conseguenza degli autoctoni e a preparare la nuova narrazione della sicurezza: dalla sicurezza sociale – garantita dal welfare di matrice socialdemocratica – alla sicurezza urbana, appannaggio indiscusso delle destre (con buona pace dei tanti politici della sinistra divenuta centro che inseguendo la destra sul proprio terreno hanno compiuto la propria metamorfosi inconsapevole).

Questa fase repressiva, che avevo analizzato in maniera approfondita nell’articolo Il pacchetto sicurezza: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione (in: P. Basso, Razzismo di Stato, edito da Franco Angeli), nell’ormai lontano 2010, è stata caratterizzata dalla progressiva criminalizzazione e marginalizzazione della figura dell’immigrato, rendendo più difficile l’accesso ai diritti fondamentali come l’asilo politico, il ricongiungimento familiare e persino la tutela della salute.

Il testimone di queste politiche securitarie è stato raccolto dal Ministro Marco Minniti con il D.L. 13/2017 (convertito nella legge 46/2017), che ha eliminato il secondo grado di appello per i richiedenti asilo, accelerato le procedure di espulsione e intensificato il controllo e la sorveglianza delle frontiere. Tuttavia, è stato con il Ministro Matteo Salvini che la repressione ha raggiunto livelli inediti con i due «Decreti Sicurezza» (D.L. 113/2018 convertito in legge 132/2018 e D.L. 53/2019 convertito in legge 77/2019). Tali norme hanno ulteriormente smantellato il sistema di protezione umanitaria, introdotto pesanti sanzioni contro le ONG impegnate nei soccorsi in mare, ina-

sprito le pene per l’occupazione di immobili sfitti e ampliato enormemente i poteri discrezionali delle forze dell’ordine. Le politiche migratorie vengono rilette come strumenti di controllo interno, con effetti ripercuotibili sulle pratiche libertarie – come occupazioni e brutale repressione delle proteste.

L’attuale legge sicurezza n. 80/2025 rappresenta un nuovo e pericoloso sviluppo di queste politiche, estendendo per la prima volta in maniera sistematica e massiccia le pratiche repressive anche ai cittadini italiani impegnati in lotte sociali e pratiche libertarie.

In particolare, l’articolo 4 della nuova normativa estende radicalmente i poteri preventivi delle forze di polizia, autorizzando misure cautelari anche in assenza di reati specifici, semplicemente sulla base della «potenziale minaccia alla sicurezza pubblica». Questa formulazione permette una repressione preventiva arbitraria di pratiche libertarie come l’occupazione di immobili sfitti per garantire il diritto alla casa, la creazione di spazi sociali autogestiti o manifestazioni pacifiche di protesta. Tale misura riflette un approccio pericolosamente vicino alle logiche preventive tipiche di regimi autoritari, come storicamente evidenziato da critici libertari come Luigi Fabbri e Errico Malatesta.