Numero Completo 11

INDICE

| ESPERIENZE | Editoriale | 3 |

|---|---|---|

| - L’accoglienza come stile di vita - Bergwaldprojekt: |

Silvia Rizzo |

9 |

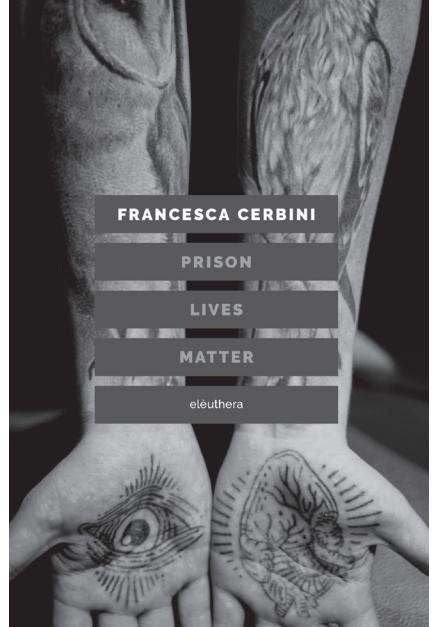

| in azione per il clima, tra boschi e brughiere - La filosofia e il carcere. Esperienze e riflessioni |

Tibor Lepel Pierpaolo Casarin |

19 31 |

| APPROFONDIMENTI | ||

| - Seminare chiarezza - Gli ingredienti per la salute in un’ottica globale: |

Giorgio Fontana |

45 |

| conoscenza, fiducia e collaborazione | Pamela Boldrin |

52 |

| vax. Emozioni, relazioni e crisi della fiducia - No - Guardare alle cause della povertà per ribellarsi, |

Francesco Spagna |

58 |

| già troppo si è atteso | Guido Candela |

62 |

| CONVERSAZIONE | ||

| - con Stefano Anastasia | a cura della Redazione |

85 |

| INTERNAZIONALE | ||

| - Negatività e positività dell’anarchismo. Un inestricabile ma contraddittorio dualismo |

Tomás Ibáñez |

99 |

| RADICI | ||

| - Federica Montseny | Valeria Giacomoni |

109 |

| - Élisée Reclus | Francesco Berti |

115 |

| MUSICA | ||

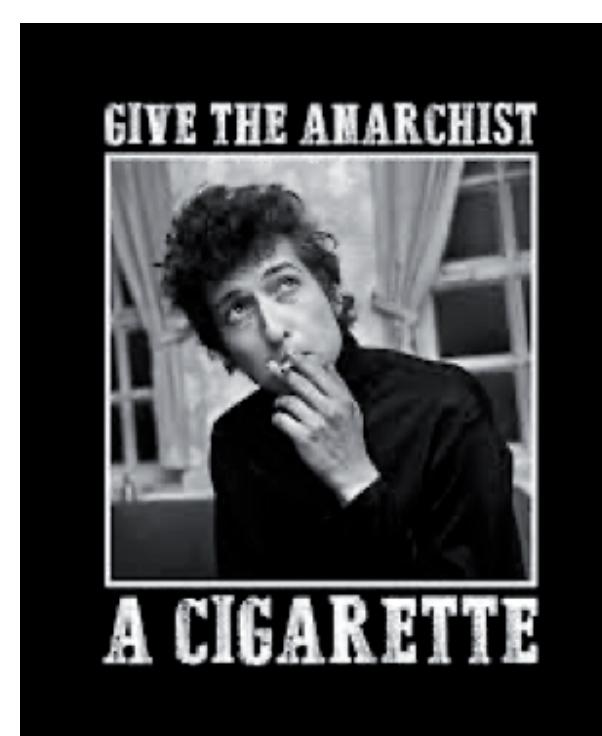

| - Arcivescovo dell’anarchia? Il Bob Dylan «cattivo» | F.S. | 127 |

| PERCORSI DI VISIONE | ||

| - (Non) visioni dal carcere femminile M. |

Mombelli e E. Ruggeri |

133 |

Editoriale

Ribellarsi è giusto. Ribellarsi è oggi un dovere etico. Ciò che stanno facendo gli studenti serbi, le moltitudini turche e della Georgia, gli oppositori israeliani al governo Netanyahu, molti cittadini degli Stati Uniti, pochi ma valorosi abitanti di Gaza, le donne in Iran, così come tante altre persone in tanti altri luoghi del pianeta, nella nostra realtà europea, in contesti geografici, culturali, politici diversi: uomini e donne in rivolta ci interrogano sul nostro presente, ci inducono a pensare un futuro diverso. Da quando è uscito il primo numero di questa rivista (febbraio 2022) sono trascorsi pochi anni, ma gli accadimenti della storia sono stati tanti, veloci, sconvolgenti, producendo anche tra di noi nuovi interrogativi, nuove sfide, nuove possibilità. La strada che abbiamo scelto consapevolmente, di valorizzare il propositivo e il positivo che le esperienze libertarie di oggi ci evidenziano, lo sforzo di trovare e di interrogare tutte quelle realtà spontanee, antiautoritarie, mutualistiche che prefigurano un altro modo di relazionarci socialmente, resta il senso profondo e più importante della nostra rivista. Non dimentichiamo e non trascuriamo però l’importanza e la scelta strategica della rivolta permanente, individuale e collettiva, la rottura dell’immaginario dominante, la volontà di opporre non solo resilienza ma anche resistenza a una deriva autoritaria e pericolosamente totalitaria della po-

litica contemporanea. Ecco perché, seppure con spirito critico e autocritico, desideriamo considerarci parte attiva dentro ogni movimento che combatta contro ogni forma, visibile ma anche nuova e nascosta, di dominio.

La bellezza e la carica creativa di movimenti spontanei di ribellione rappresentano per noi il valore aggiunto che illumina e alimenta la speranza. Ma tutto ciò non può illuderci e indurci a cercare scorciatoie che, pressoché sempre, si sono rivelate produttrici di nuovi poteri, nuove disuguaglianze, una volta consolidatesi in sistemi autoritari. Non vogliamo dimenticare il senso profondo della profezia di Étienne de La Boétie quando già nel 1500 ci ammoniva circa lo spettro reale della «servitù volontaria». Oggi, in un’epoca in cui vediamo una ricerca affannosa e irrazionale di nuovi capi, di nuovi uomini (o donne) soli al comando, di nuovi santoni e nuovi dei, noi dobbiamo opporre una visione grande, aperta, che ridia alle persone la potenza straordinaria del sogno, della possibilità concreta di vivere le nostre relazioni umane secondo pratiche di solidarietà, di rispetto, di autonomia, di libertà, di amore.

Senza una «Visione» il necessario e indispensabile pragmatismo si traduce in miseria e pratica dell’ovvietà, produce e alimenta una politica sloganistica e meschina, tipica dei nostri squallidi governanti. Ma questa speranza non è illusione, non è fuga mistica dalla cruda realtà, ma consapevolezza che, come ripeteva spesso Colin Ward, ci rende consci che non può esistere una società totalmente totalitaria, così come non potrà esistere una società completamente libertaria, ma che permangono all’interno di queste forme di aggregazione umana, spazi, interstizi, momenti in cui sono presenti in maniera contrapposta e irriducibile

la libertà e la tirannia. Ed è su questa consapevolezza che trova senso il nostro agire a favore della libertà che va ampliata, ma anche difesa nelle sue forme seppur incomplete, quando viene minacciata da un dominio incalzante.

Abbiamo la fortuna, sì perché è stata la casualità che ci ha fatto nascere in questa parte di mondo, di abitare in un’area geografica come quella europea, e dobbiamo esserne consapevoli. Ma questo ha poco a che vedere, in prospettiva, con la nostra idea di abitare una terra senza diventarne i proprietari. Dobbiamo pensarci sempre come «stranieri residenti» e rilanciare un’idea, anche di Europa, diversa da quella ufficiale e istituzionale di una nuova superpotenza tra altre potenze. La via di salvezza è il federalismo integrale, quello che riporta la centralità di un processo decisionale ai livelli più bassi possibili, quello che pensa a una «scissione al posto della fusione» (per dirla ancora alla Colin Ward), una pluralità di società e non a una società unificata e di massa, un federalismo appunto integrale che comprenda una gestione comune dei beni comuni, forme spinte di mutualismo, relazioni di mutuo appoggio, valorizzazione delle diversità e molte altre cose ancora.

Considerando tutto ciò, e molto altro, nel nostro piccolo noi continuiamo a proporre ai nostri lettori, semi continui di vita piena e libera, riflessioni e approfondimenti, conversazioni e articoli che stiano dentro questa strada, difficile, rischiosa, ma libera. Ci mancano contributi di pensiero e di riflessione su tanti temi e argomenti, e per questo cerchiamo sempre nuovi collaboratori e nuove collaboratrici, che mettano la propria sensibilità e la propria competenza al servizio di una comune causa. Siamo una rivista di tendenza ma vogliamo anche essere una fucina di confronto, senza sterili polemiche e avulsi da ogni dogmatismo.

In questo numero un’amica (Silvia Rizzo) e due amici (Pier Paolo Casarin e Tibor Lepel) ci raccontano tre diverse esperienze: una di accoglienza e di sostegno a persone “straniere” fatta da altre persone che sconfessano, con la loro quotidiana opera solidale, altri pensieri e comportamenti di violenta intolleranza; una efficace e difficile attività di studio e ricerca, ma anche di solidarietà attiva e non parolaia, in un luogo, il carcere minorile, di sofferenza e di violenza; infine un’attività ecologica in Germania, con protagonisti volontari e volontarie, che offre un esempio di pratica e di operosità autogestita e solidale. Il tema, a noi particolarmente caro, del carcere e delle sue possibili alternative, è l’oggetto della conversazione di questo numero con Stefano Anastasia garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione Lazio e portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà. Poiché siamo consapevoli che quella che viene sociologicamente definita come «devianza sociale» in realtà è anche il prodotto di condizioni di disagio sociale, culturale ed economico, pubblichiamo un saggio sul tema della povertà oggi in Italia (Guido Candela) che, al di là dei freddi numeri, rappresenta un monito e uno stimolo per lottare per ridurre il più possibile e il più in fretta possibile le disuguaglianze che caratterizzano questo nostro mondo. Altri tre approfondimenti arricchiscono questo numero: due intorno ai temi della scienza, della medicina, delle prese di posizione contrastanti che anche nel nostro ambito libertario la drammatica e recente epidemia di Covid ha scatenato (Pamela Boldrin e Francesco Spagna). Infine un prezioso contributo di Giorgio Fontana che ci interroga sul significato più profondo di questi «semi» che vogliamo far germogliare liberamente. Riprendiamo poi con un articolo di Tomás Ibañez la discussione su ciò che noi chiamiamo «anarchismo propositivo e positivo» (discussione aperta da

Francesco Codello nel numero 8 di questa rivista), proponendo uno sguardo in parte diverso ma sicuramente arricchente per questa riflessione così importante per noi. Le due «Radici» sono dedicate rispettivamente a Élisée Reclus (Francesco Berti) ecologo anarchico ante-litteram e caposcuola della geografia sociale, e a Federica Montseny (Valeria Giacomoni) discussa ma interessante figura di donna che è stata protagonista della rivoluzione spagnola nonché per un breve periodo ministro della Catalogna liberata. Infine un contributo di Francesco Spagna su Bob Dylan e uno di Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri che recensiscono ancora film che riteniamo interessanti per i nostri lettori.

Insomma ancora materiale da discutere, interrogare, rilanciare. In direzione sì «ostinata e contraria» ma anche, soprattutto, utile ad alimentare un sogno e una speranza di reale e profondo cambiamento nei nostri cuori e nelle nostre menti.

«Ospitare, accogliere, aprire la casa sono sempre stati nelle mie corde: mi dà energia e gioia. In più, accogliere persone che vengono da altri paesi significa dire sì alla vita, in quanto quelle persone sono portatrici di sogni e progetti, ma anche di grandi sofferenze. Da ottobre del 2023 è entrata in famiglia Feven, studentessa che aveva vinto una borsa di studio all’Università di Venezia e per questo, nonostante fosse incinta di 7 mesi, è partita dall’Etiopia lasciando un marito che aveva appena sposato. Con l’entrata di Feven a casa, ero diventata una minoranza bianca perché stavo già ospitando un giovane rifugiato eritreo sempre tramite Refugees Welcome. Precedentemente ho avuto altre esperienze di accoglienza: due ragazzi che in quanto diventati maggiorenni erano usciti dalla tutela del Comune e avevano bisogno di una casa. Il primo è stato un ragazzo albanese che è rimasto un mese, il secondo un ragazzo pakistano con cui ho convissuto per undici mesi. Successivamente una mia ex studentessa bengalese delle scuole serali come iniziativa personale. Per l’accoglienza di Feven, oltre a quelle che ho scritto sopra, ci sono altre due motivazioni. La prima riguarda la mia storia personale: sono stata una madre sola fin dall’inizio della mia prima e unica gravidanza, così quando ho saputo che c’era una giovane donna in un paese di cui non conosceva nemmeno la lingua e senza

nessun supporto morale e affettivo, mi sono detta che non avrei potuto lasciarla da sola. La seconda motivazione è legata all’illusione di contribuire, anche se in piccolissima parte, a rendere più umano un mondo che non ha più compassione per i piccoli, vedi la strage di bambini a Gaza e negli altri conflitti.

La convivenza sta andando a gonfie vele, la realtà ha superato qualsiasi aspettativa: meglio di così non può andare. Fra noi si è creata una bellissima armonia e in più ho la gioia di vedere Afkin, la bambina, crescere. Da qual-

che giorno ha iniziato a camminare e a dire qualche parola tra cui “nonna”, che sarei io, e lo scrivo con molto orgoglio. Ci tengo a evidenziare un’altra conseguenza dell’accoglienza di Feven e di Afkin: il fatto che ha rinforzato vecchie amicizie e ne ha fatto nascere di nuove: attorno a noi si è creata una rete informale di solidarietà fatta da amiche nuove e vecchie, vicine di casa che ci sostengono nella fatica di accudire una bambina di poco più di un anno. È un fiorire inaspettato di bontà e generosità.

L’associazione Refugees Welcome, mi ha messo in contatto con Feven, ha dato anche un contributo economico notevole, ma il “lavoro” di cura, di sostegno, di disbrigo della burocrazia rimane a carico della famiglia accogliente. In sintesi, dal mio punto di vista, è una bellissima esperienza dove l’arricchimento umano di cui gode chi ospita supera di gran lungo le fatiche che ci sono».

Questo è quanto ci racconta Giovanna e questo è ciò di cui si occupa l’associazione Refugees Welcome.

Ma facciamo un passo indietro per capire come la questione dell’immigrazione e la sua gestione segnano profondamente la vita delle persone, fanno la differenza tra la vita e la morte, tra l’accoglienza e l’inclusione da una parte e il respingimento dall’altra; tra la realizzazione dei desideri e l’impossibilità di realizzarli; tra il soddisfacimento dei bisogni e dei sogni e il crollo delle illusioni.

Partirei da un presupposto fondamentale: le Nazioni Unite riconoscono tra i Diritti Umani universali non-derogabili la libertà di movimento:

Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Il diritto fondamentale ad abitare la Terra-casa comune di «tutti i membri della famiglia umana». La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo della persona.

E ancora all’Articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, si specifica ulteriormente e arricchisce il contenuto dell’articolo 13 della Dichiarazione universale, in particolare stabilendo che la libertà dentro uno stato è «dell’individuo che vi si trovi legalmente», e che tale diritto non può essere oggetto di restrizioni tranne quelle che, previste dalla legge e compatibilmente con tutti gli altri diritti fondamentali, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, nonché gli altrui diritti e libertà.

Ma questo diritto che è universale non è garantito a tutti anzi è negato a troppi, quindi è un privilegio per pochi. Certamente al diritto di emigrare fa da contraltare l’idea che bisogna essere «liberi di scegliere se migrare o restare». Rivendichiamo anche il diritto a non emigrare: «La scelta di non emigrare, ossia la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra». Certo un obiettivo lontano ma possibile sarebbe quello di garantire libertà di scelta se emigrare o restare, ma molto spesso le condizioni di molti paesi sono tali per cui partire, andar via, diventa una necessità, pena la propria incolumità che potrebbe essere minacciata. A volte emigrare non è una scelta libera ma l’unica scelta possibile per la sopravvivenza: conflitti, disastri naturali, l’impossibilità di vivere una vita degna e prospera nella propria terra di origine, costringono milioni di persone a partire. Il più delle volte i migranti scappano per povertà, per paura, per disperazione.

Aggiungo però che spesso si cerca un futuro migliore per sé, non solo per sfuggire a guerre o persecuzioni, ma per perseguire il miraggio di una vita migliore in base al proprio talento o alle proprie inclinazioni, per uno sviluppo integrale della persona che il proprio paese d’origine potrebbe non garantire.

Se, quindi, esiste questo diritto universale a emigrare deve esistere un nostro dovere ad accogliere. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di un paese con una visione inclusiva e aperta all’accoglienza.

Ed è questo l’obiettivo di Refugees Welcome, rendere il nostro paese accogliente, creando le condizioni per bypassare le leggi che negli ultimi anni lo hanno reso sempre più respingente e arroccato. Inoltre, come dice Amos Oz, «mettersi nei panni di…» è una buona pratica.

Proviamo ad immaginarci nei panni di chi deve andar via perché la

sua vita potrebbe esser in pericolo, o chi sceglie di lasciare la propria casa, la propria terra in cerca della realizzazione di sogni che sarebbe impossibile nel paese nativo.

Pensiamo al dramma di chi parte e intraprende il suo viaggio verso una vita migliore. Ognuno di loro ha un duplice vissuto tragico, quello che lo ha spinto a partire e ad abbandonare la sua famiglia, la sua cultura e il suo mondo, in fuga da guerre o lotte tribali per ritrovarsi in un mondo a lui del tutto ignoto. Un vissuto

tragico che sta nel viaggio sempre doloroso, interminabile e irto di pericoli, vessazioni, umiliazioni, sia quello per mare attraverso il Mediterraneo o il game attraverso la rotta balcanica, con la paura di non farcela, ma con la determinazione e il coraggio di chi vuole a tutti i costi farcela. Viaggi che li espongono a rischi terribili: o essere inghiottiti dal mare o essere arrestati, o respinti. Viaggi che possono durare anni, costretti a lavorare per pagare o gli scafisti o chi ti riporta oltre confine, o spesso incarcerati perché clandestini. Spesso partono giovanissimi, minorenni.

Prendere atto di questo e avvicinarsi a chi arriva, accoglierlo diventa un imperativo categorico, un dovere di umanità e solidarietà. Senza lasciare fuori nessuno. Ovunque decidano di costruire il loro futuro si spera che ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare tutti, senza lasciare fuori nessuno. Parliamo di fratellanza e di amicizia sociale. Ma questo non solo in un approccio cristiano, accogliere è un impegno soprattutto in una visione laica, direi semplicemente umana.

Per non girarsi dall’altra parte!

All’indifferenza bisogna rispondere prendendo posizione, dire da che parte stai, essere «partigiani».

Una scelta di buone pratiche, di antirazzismo, di resistenza all’indifferenza.

Una scelta di coerenza ideologica, di azioni concrete, coerenti con un’idea di società plurale e in vista della creazione di una rete di solidarietà.

Sappiamo che molto spesso i cambiamenti nella società non vengono dall’alto, dalle leggi, ma viceversa sono i cambiamenti nella società, nelle pratiche quotidiane che impongono una trasformazione, e una legislazione che prenda atto delle trasformazioni in atto nel tessuto sociale e cambi in maniera radicale l’approccio alla questione immigrazione-integrazione-accoglienza.

In tale prospettiva Refugees Welcome si colloca, nella volontà di cambiamento di un modello di accoglienza che, allo stato attuale, non sempre è funzionale all’integrazione e all’inclusione. Infatti

l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione è un modello di accoglienza diffusa, dal basso grazie al quale l’inclusione è assicurata.

Parliamo di inclusione. Un tempo si parlava di tolleranza, ma le parole dicono la realtà: «tollerare», inizialmente sembrava un termine accettabile, presto ci si è resi conto

che il termine aveva un retrogusto di accettazione dell’altro, poi si è passati al concetto di «accoglienza», poi al termine «inclusione» che però nel suo etimo ha, ancora, un concetto di chiusura. Forse il termine più adeguato è quello di inter-azione, agire insieme, concetto che consente di trasformare un paradigma e muoversi collettivamente, di superare la polarizzazione e la dicotomia tra noi e coloro che devono essere tollerati o accettati o integrati, ma rimanda a un noi con loro, per camminare insieme in un percorso di crescita collettiva.

Dinanzi alla fotografia delle strutturali criticità all’interno del sistema di accoglienza non ci possiamo fermare alla denuncia, bisogna passare a una proposta collettiva, dal basso, essere in prima linea: ci chiama in causa a livello di responsabilità individuali.

Il volontariato esiste laddove ci sono buchi e carenze nello stato e svolge un ruolo di supplenza finalizzato alla creazione di una rete di solidarietà.

Quindi l’obiettivo di Refugees Welcome che è l’accoglienza di rifugiati all’interno di famiglie di qualunque tipologia, dalla famiglia con figli ai single, alle famiglie arcobaleno, consente di dare prospettive, opportunità, possibilità di costruirsi una vita autonoma in linea con i desideri di chi viene ospitato, per migliorare la condizione di partenza. Costruiamo un ponte tra le comunità di accoglienza e la vita in autonomia. Laddove non arrivano le istituzioni arriva la società civile. Noi svolgiamo un ruolo di supplenza laddove le istituzioni sganciano e chiudono il sostegno al ragazzo o alla ragazza, una volta concluso il progetto, spesso noncuranti delle loro reali condizioni. Spesso non sono del tutto autonomi economicamente,

non riescono a trovare alloggi che per loro sembrano preclusi, non sono in grado di procedere nel loro percorso in autonomia. L’ideale sarebbe un’accoglienza integrata tra enti locali e terzo settore.

Ma qual è il valore aggiunto dell’accoglienza domestica?

Mettersi al loro fianco, aiutarli nel nuovo percorso di vita e a farli sentire parte di una comunità, dare prospettive, opportunità, possibilità di costruirsi una vita autonoma in linea con i loro desideri di migliorare la condizione di partenza. Certamente l’accoglienza ha fatto la differenza nella vita di Feven:

«Mi sento incredibilmente for-

tunata e benedetta per la gentilezza che ha cambiato la mia vita quando sono arrivata in Italia. Arrivare in un nuovo paese mentre ero incinta non è stato facile, e una delle sfide più grandi che ho affrontato è stata trovare un posto dove vivere. In un momento in cui tutto sembrava incerto, ho avuto la fortuna di incontrare qualcuno che non solo mi ha offerto una casa, ma mi ha dato qualcosa di ancora più prezioso: una famiglia. Sono venuta in Italia perché ho ricevuto una borsa di studio e, sebbene sapessi di essere incinta in quel momento, non volevo perdere questa opportunità. Mi aspettavo che non sarebbe stato facile, ma la realtà che ho affrontato è stata ben oltre ciò che avrei potuto immaginare. I pagamenti della mia

borsa di studio erano in ritardo e molte persone non erano disposte ad affittare una casa a una donna incinta. È stato un periodo incredibilmente difficile: ho esaurito tutti i miei risparmi e mi sentivo completamente persa. Finalmente, attraverso un’assistente sociale che ho contattato, sono stata presentata all’Associazione Refugees Welcome. Grazie a loro, ho incontrato Giovanna, che era disposta a ospitarmi e non ha voluto lasciarmi sola in un momento così difficile. In lei ho trovato più di una persona che mi accoglieva a casa sua; ho trovato una madre, una famiglia e una fonte di conforto e forza. Il suo calore e la sua generosità mi hanno dato la stabilità di cui avevo bisogno per proseguire i miei studi. Grazie al suo sostegno, ora sono vicina a concludere il mio percorso di studi, un traguardo che una volta sembrava così lontano e difficile. Anche i membri dell’Associazione Refugees Welcome sono diventati per me come una famiglia. La loro gentilezza e il loro supporto hanno trasformato il mio percorso in modi che non avrei mai potuto immaginare. Sarò sempre grata per l’amore e il sostegno che mi hanno accompagnata in uno dei momenti più difficili della mia vita. È un promemoria che, anche nei momenti più duri, ci sono persone disposte ad aprire il loro cuore e la loro casa, e la loro gentilezza può cambiare tutto».

Inoltre, come dice Feven, è un’opportunità anche per conoscere più velocemente il contesto sociale e culturale del paese ospitante e creare più facilmente una rete di rapporti sociali, migliorare la conoscenza della lingua, consentire uno scambio interculturale, ma soprattutto un sostegno al raggiungimento dei loro progetti di vita e delle loro aspirazioni. Ospitare in casa un rifugiato è un’esperienza profonda di scambio e condivisione che fa bene a tutti. Conoscersi, guardarsi in faccia, relazionarsi in un rapporto ravvicinato consente di conoscere la persona per ciò che è, liberandola da pregiudizi e stereotipi.

L’accoglienza fa bene a tutti è uno degli slogan di Refugees Welcome. Come ci racconta Linda, «L’idea di ospitare un rifugiato era già nei nostri progetti durante la malattia di mio marito. Così quando il male se l’è portato via, per me è rimasto un sogno da realizzare.

Gli amici di Refugees Welcome mi hanno supportato in questo e mi hanno fatto incontrare Muhammad, ragazzo pakistano di 21 anni, in cerca di “tranquillità e di un luogo accogliente dove poter studiare”. Queste sono state le richieste di quel ragazzo infreddolito barricato dentro al suo piumino, che abbiamo incontrato una fredda mattina nebbiosa a San Donà di Piave. Dal cappuccio uscivano solo i suoi grandi occhi neri che raccontavano di lui, della sua dolcezza e della sua forza.

È stato a casa con me 17 mesi. Mi ha ridato l’energia per ricominciare a vivere. Ha condiviso con i miei figli le gioie della famiglia. Ha imparato la lingua, è andato alla scuola serale, ha preso la patente e si è comprato un’auto, la sua “Ferrari rossa”, come la chiama lui. Ora abita da solo in un appartamento in affitto. Ci sentiamo spesso e ci vediamo con piacere, assieme al resto della famiglia allargata, che lo considera membro a tutti gli effetti». È il racconto di Linda che con grande slancio ha deciso di accogliere Muhammad nella sua casa. Un’esperienza di accoglienza straordinaria, tra le più riuscite, che ha consentito a Muhammad di realizzarsi lontano dal suo paese.

Ma oltre all’obiettivo finalizzato all’accoglienza del singolo per fare la differenza per la persona accolta, tutti insieme possiamo fare la differenza per una nuova idea di rapporto col migrante.

Refugees Welcome si prefigge, infatti, finalità di più elevato profilo.

Innanzitutto l’idea di promuovere una cultura dei diritti, per tutelarli decostruendo una politica di privilegi. Provare a produrre un cambiamento, pensare che un nuovo modello di accoglienza sia possibile per consentire l’inclusione e che l’interazione venga garantita. Altra finalità è quella di cambiare la percezione della realtà del fenomeno migratorio che certe politiche sciagurate hanno mistificato e ingigantito sia nei numeri sia nella qualità, trasformando ogni essere umano in un clandestino delinquente, dannoso per la nostra sicurezza! Altra finalità è decostruire pregiudizi e stereotipi, liberare dalla paura dell’altro e del diverso, valorizzare la diversità per creare un’abitudine alla diversità.

Diventiamo protagonisti di un cambiamento di paradigma.

Refugees Welcome Italia ETS è un’associazione che fa parte del network internazionale nato nel 2014 a Berlino e che si è diffusa in 15 paesi del mondo! Nel dicembre del 2015 è nata anche in Italia, strutturata in gruppi territoriali. Oggi è in 30 città in Italia, 17 regioni coinvolte, 400 convivenze attivate, più di 200 attivisti.

È un’associazione che si occupa di accoglienza in famiglia diretta e dal basso.

Cosa puoi fare tu?

Basta andare a questo link https://refugees-welcome.it/cosa-puoi-fare-tu/ che invia alla piattaforma in cui iscriversi sia per chiedere ospitalità, che per offrire ospitalità a casa, sia per diventare un mentore e affiancare un rifugiato nel suo percorso verso l’autonomia, sia per chi sceglie di collaborare con l’associazione come attivista. Spesso i rifugiati vengono iscritti dagli operatori quando un ragazzo/a deve uscire dalla comunità di seconda accoglienza ma non è ancora autonomo anche se ha completato il suo iter sul piano burocratico. L’inserimento nella famiglia avviene al termine di un percorso con un protocollo preciso finalizzato alla conoscenza reciproca, alla valutazione di idoneità e di compatibilità al fine di garantire una convivenza che sia più efficace e felice possibile. Inoltre la famiglia verrà seguita da un tutor in modo che questa non venga mai lasciata sola nel periodo dell’accoglienza fino all’autonomia del/della ragazzo/a ma possa sempre far conto sugli attivisti e sulla comunità dell’associazione per affrontare e risolvere i problemi laddove questi potrebbero sorgere.

ESPERIENZE

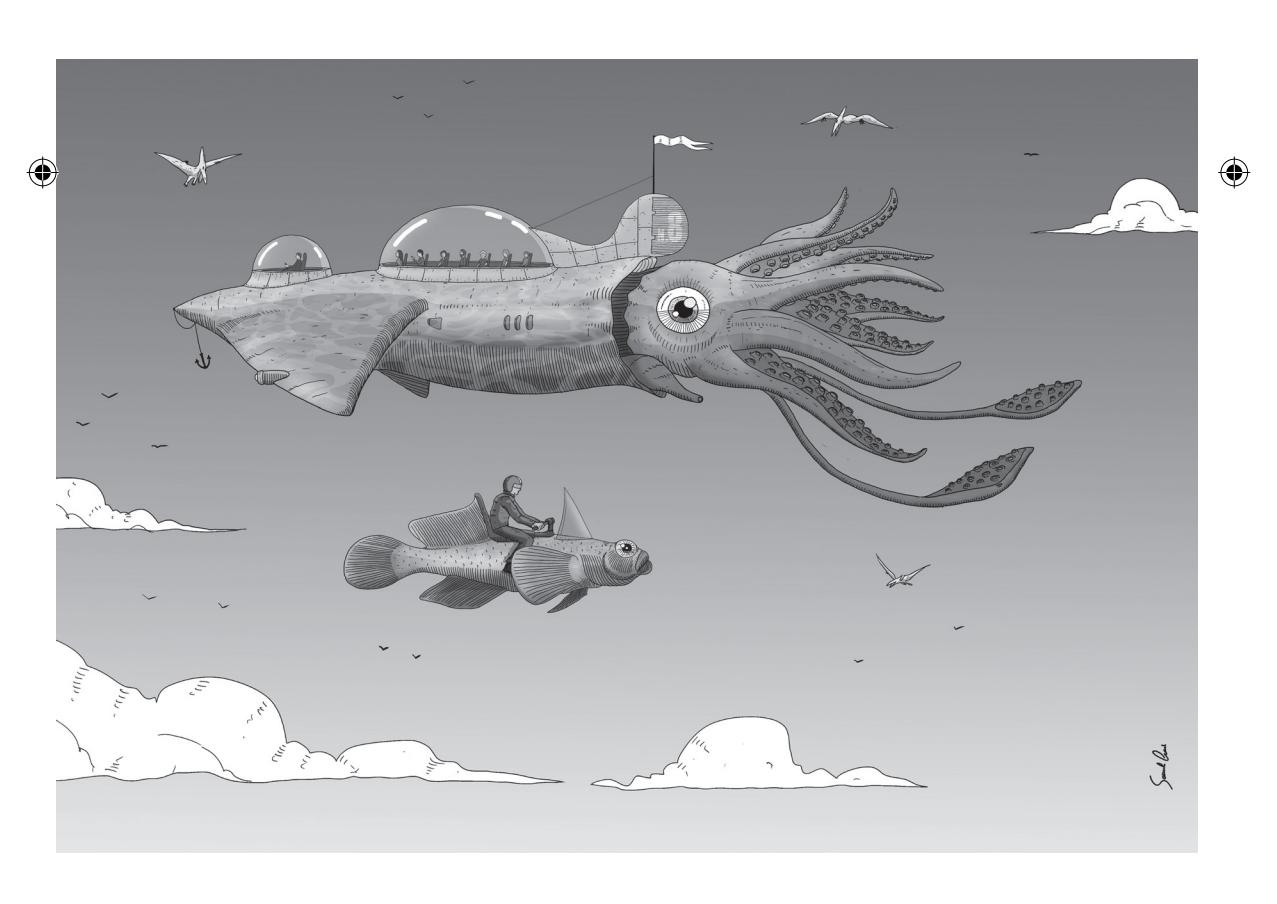

Bergwaldprojekt – in azione per il clima, tra boschi e brughiere

Tibor Lepel

Ho scelto il mese di settembre per partecipare al mio primo Bergwaldprojekt. Ero tornato da poco in Germania, il mio paese d’origine, con la mia compagna italiana, dopo 16 anni trascorsi in Italia. Settembre è un mese ideale: non troppo caldo, ma ancora piacevole, nella Foresta Nera, appena sopra Friburgo, la città più soleggiata della Germania. Il momento perfetto per lavorare a contatto con la natura e per riavvicinarmi al movimento ecologista del mio paese, che avevo lasciato pochi anni dopo la laurea in ingegneria della pianificazione territoriale. Così mi sono iscritto alla mia prima settimana di volontariato nel bosco.

Il Bergwaldprojekt (Progetto del bosco di montagna), di cui avevo sentito parlare da poco, è un’associazione fondata nel 1990 che si occupa del ripristino di ecosistemi compromessi attraverso la piantumazione di alberi, ma non solo. Un’associazione che fa sentire la propria voce anche nell’attivismo contro il cambiamento climatico, riuscendo a farsi riconoscere sia dal movimento ecologista, sia dal mondo istituzionale delle foreste statali.

Ispirata da un’associazione svizzera dedicata al ripristino dei boschi di montagna, oggi si occupa anche di prati e delle preziose brughiere che in Germania sono state prosciugate o «bonificate»

al 99% nel corso dei secoli, come molte delle «lande desolate» di cui non si sapeva come sfruttarle economicamente.

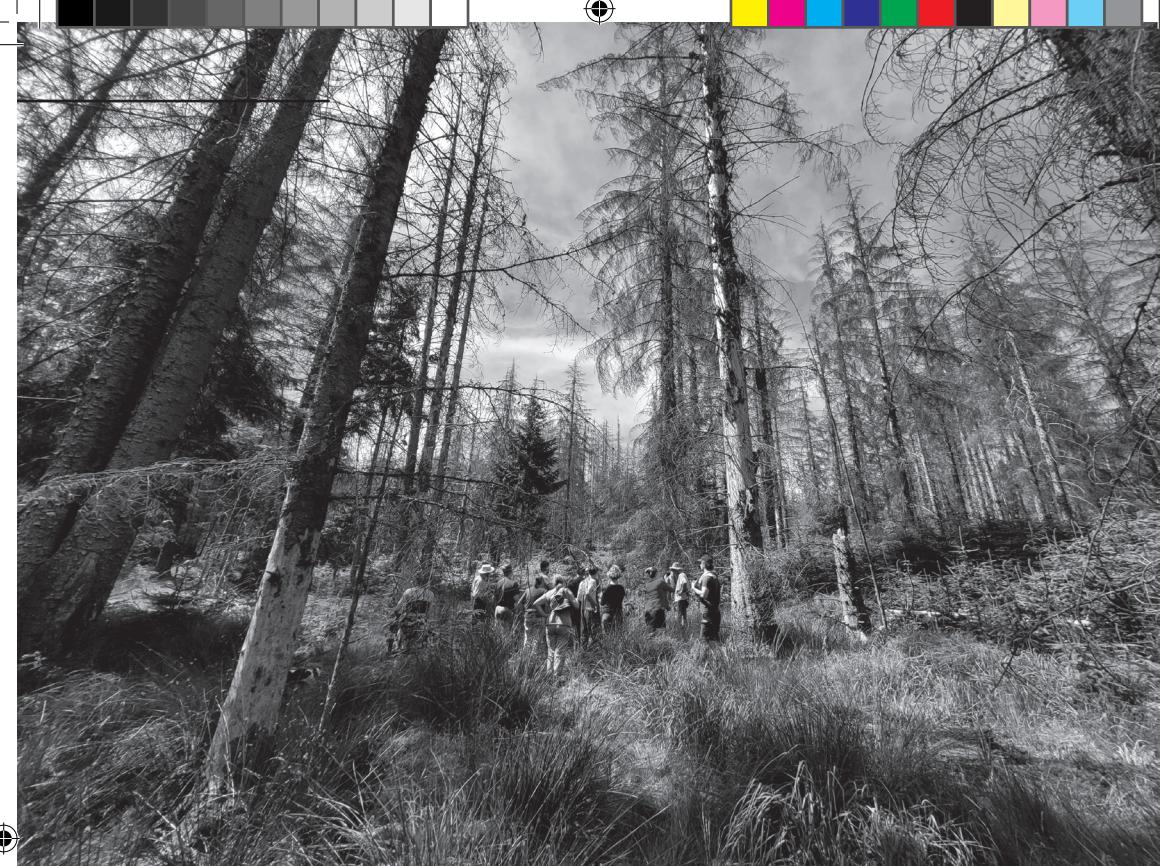

Il nostro lavoro nel bosco ha l’obiettivo ambizioso di affrontare due delle crisi più gravi del nostro tempo: il cambiamento climatico e l’estinzione massiccia delle specie, entrambe causate dall’attività umana. Ma come si possono affrontare temi così globali e complessi con un gruppo di volontari in un piccolo angolo della Foresta Nera?

Già sul tram verso il nostro punto d’incontro vedo alcuni zaini spuntare e sempre più persone con l’aspetto caratteristico di chi è pronto a trascorrere una settimana nel bosco. Arrivati alla fermata finale del tram, dove inizia il fitto verde della foresta, ci accolgono due immancabili VW Transporter e Paoline, la capo forestale del Bergwaldprojekt, insieme ai suoi due assistenti, tutti con un grande sorriso in faccia.

Non è un caso che la responsabile del progetto sia una donna: Paoline è una delle tante professioniste laureate in scienze forestali che lavorano per l’associazione Bergwaldprojekt, la quale ha come obiettivo dichiarato quello di aumentare la presenza femminile in un settore storicamente dominato dagli uomini.

Interessante notare che i partecipanti ai campi di volontariato nei boschi sono equamente distribuiti: 50% donne e 50% uomini, senza necessità di riservare posti specifici per uno o l’altro genere. Paoline durante tutta la settimana non fa emergere alcun dubbio sulla sua competenza straordinaria. Saliamo per circa mezz’ora lungo i tornanti fino alla casetta della forestale, dove

il nostro gruppo di quindici volontari troverà rifugio. Ci troviamo a mille metri sopra il livello del mare; piove e fa freddo. Mi ero dimenticato che il mese di settembre in Germania può essere così diverso.

Nonostante la pioggia, tre ragazze del gruppo montano le loro tende intorno alla casetta, che consiste in una

stanza unica al pian terreno con una grande stufa al centro e una sala al primo piano dove dormiremo sui nostri materassini portati da casa. In una parte del pian terreno Axel e Dagmar, una coppia di cuochi sulla sessantina, hanno preparato un pasto di benvenuto per noi. Appena sfornato, accoglie un gruppo misto per età e provenienza: ci sono studenti, lavoratori dipendenti, insegnanti, medici e pensionati; veterani del Bergwaldprojekt affiancati da volontari alle prime armi.

Negli anni a venire, nei progetti, incontro attivisti del clima con a carico venticinque processi penali, non avendo ancora varcato la soglia dei trent’anni, a confrontarsi in lunghe serate su senso e impatto del proprio agire con impiegati dell’Unione Europea e bancari in un anno sabbatico di riflessione sulla propria vita. Le esperienze intellettuali prevalgono e forse proprio per questo il gruppo trasmette una forte voglia di fare.

Alcuni numeri

Il Bergwaldprojekt organizza ogni anno circa 200 progetti settimanali in tutta la Germania. Dalle Alpi alle isole nel Mar Baltico come nel Mare del Nord, passando per tutte le regioni del paese, e affrontando in ognuno di questi progetti dei temi locali, offrendo ogni anno la mano d’opera di 5.000 volontari. Ai 5.000 volontari si aggiungono 400 accompagnatori esperti, molti a loro volta volontari, ma con un nucleo di professionisti a contratto a tempo indeterminato e libero professionisti pagati in modo dignitoso. Una storia di successo, considerando che tutto è iniziato da un gruppo di giovani vicini a Greenpeace, il cui obiettivo era affiancare alle tradizionali azioni di denuncia dell’ambientalismo del tempo anche una proposta di intervento concreto nella natura. All’epoca si parlava della prima morìa dei boschi, il Waldsterben, un termine che entrò nel vocabolario internazionale poiché rappresentava la prima volta in cui si osservava una morìa massiccia delle foreste. Si pensava allora che il problema potesse essere risolto con l’introduzione di catalizzatori nelle automobili e filtri

nelle ciminiere delle grandi industrie. Oggi, la morìa degli anni ‘80 viene attribuita a una prima ondata del cambiamento climatico che stiamo vivendo attualmente.

Il Bergwaldprojekt mirava a incoraggiare le persone a vedere in prima persona lo stato della natura, comprendendo attraverso il contatto diretto con essa e sperimentando al contempo che è possibile agire per il cambiamento. Si può dire che la missione principale del progetto fosse e sia tuttora la trasformazione ecologica e sociale della società attraverso l’esperienza diretta. «Se in tanti cambiamo qualcosa, possiamo cambiare tanto».

Oggi esistono campi integrativi che prestano particolare attenzione ai portatori di handicap e campi dedicati ad adolescenti in difficoltà. Soprattutto attraverso le scuole e altre collaborazioni istituzionali, ma anche grazie al lavoro con aziende, si riescono a coinvolgere volontari provenienti da contesti diversi rispetto all’utenza tradizionale: il tedesco bianco laureato con una predisposizione all’ambientalismo.

Oltre al lavoro pratico, il nostro gruppo nella Foresta Nera è animato dalla voglia di conoscersi e scambiarsi idee – un ottimo ingrediente per le serate in cui non mancheranno né cibo né bevande, come accadrà in tutte le serate successive.

Un’altra costante che ci accompagnerà durante la settimana nella Foresta Nera sarà la pioggia e il freddo: la temperatura media non supererà mai i tre gradi. Ma siamo in Germania; non esiste il clima sbagliato, solo vestiti inadeguati. Non so se fossi l’unico a pensare che lavorare nel bosco con questo clima fosse impossibile, ma nessuno ha opposto resistenza all’invito di Paoline a salire sui bus alle sette del mattino per iniziare la nostra prima giornata di lavoro.

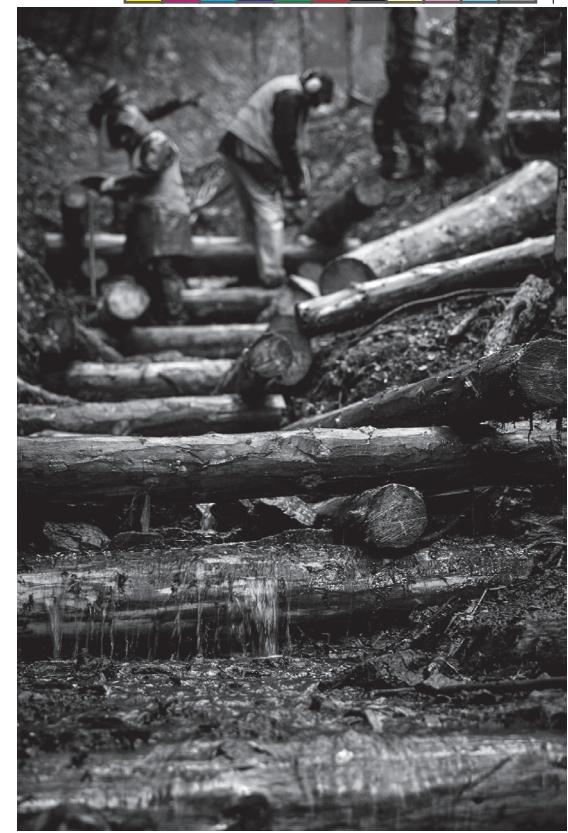

Arrivati a destinazione, ci mettiamo stivali e giacche da pioggia, portando con noi motoseghe, attrezzi, secchi e caschi. L’attrezzatura del Bergwaldprojekt, come ho imparato nel corso degli anni, non ha nulla da invidiare a quella dei professionisti del settore. Ogni volontario impara sul posto come utilizzare ma anche come prendersi cura del materiale di lavoro; anche questa è una

lezione su come gestire al meglio le risorse a nostra disposizione. L’unica cosa che manca sono i grandi macchinari: qui si lavora a mano, in zone sensibili dove l’uso di attrezzature pesanti potrebbe causare più danni che benefici.

Nel nostro caso, il compito consiste nella costruzione di barriere contro l’erosione in un canale formatosi nel bosco sotto la stazione di una funivia. In montagna, ogni strada tagliata nelle pendici e ogni casa costruita hanno un impatto sulla stabilità del terreno. Paoline è l’unica persona del gruppo con la patente e l’esperienza necessaria per utilizzare la motosega nel bosco. Spetta a lei scegliere e tagliare gli alberi, che poi scortecciamo noi stessi sul posto prima di utilizzarli per costruire potenti casseri con i tronchetti tagliati su misura. Ci ispiriamo al lavoro iniziato nello stesso luogo un anno prima. I progetti del Bergwaldprojekt, o più in generale i lavori nel bosco, spesso durano più di un anno: si valuta l’operato precedente, si impara dagli errori e si apportano le necessarie correzioni.

Il committente di questo lavoro è la forestale comunale di Friburgo, proprietaria del bosco. Il Bergwaldprojekt opera esclusivamente su terreni pubblici e su richiesta di enti pubblici. A

Friburgo collabora da molti anni, costruendo un rapporto di reciproca fiducia e stima grazie alla qualità del lavoro svolto. L’esperienza dimostra che la qualità del lavoro svolto da volontari guidati da esperti è eccellente. Ad esempio, la cura con cui un volontario pianta un albero fa sì che la percentuale di alberi che attecchiscono e superano i primi anni di vita sia superiore a quella degli stessi lavori eseguiti da professionisti del settore, che piantano quotidianamente.

Alluvioni e siccità

La nostra settimana sotto la pioggia sarebbe stata sicuramente un’ottima occasione per piantare alberi, ma anche per osservare dal vivo se il nostro lavoro contro l’erosione funziona. Mentre da anni la pratica di piantare alberi ha conquistato un posto fisso nell’immaginario collettivo della lotta al cambiamento climatico, il lavoro di contrasto al deflusso dell’acqua dalla montagna è molto meno noto. In realtà, il compito rimane sempre lo stesso: favorire la naturale capacità degli ecosistemi di regolare il flusso dell’acqua. Dobbiamo aiutare

a rallentare l’acqua, trattenerla e rilasciarla gradualmente, in modo da prevenire inondazioni iniziali e siccità successive.

Importante sapere che l’aumento delle inondazioni e delle siccità che stiamo osservando negli ultimi anni, in Germania, Italia e in molte altre parti del mondo, ha due cause principali. Da un lato, con l’aumento delle temperature globali, i jet stream – i venti costanti provenienti da ovest – si sono notevolmente affievoliti. Le

aree di alta e bassa pressione si spostano molto più lentamente, creando condizioni climatiche più stabili e durature: a volte ci sono forti piogge, altre volte periodi prolungati di siccità. Quando piove, lo fa abbondantemente; quando c’è secco, rimane tale a lungo.

A questa situazione si aggiunge il fatto che abbiamo ridotto la capacità della natura di mitigare questi fenomeni. Attraverso bonifiche, canalizzazioni e impermeabilizzazione del terreno, portiamo rapidamente l’acqua fuori dagli ecosistemi naturali verso valle, in direzione dei fiumi, dove

dopo un breve momento di «eccesso» essa scompare nel mare.

La Germania ha vissuto tra il 2018 e il 2022 un periodo di estrema siccità in quattro dei cinque anni, una situazione alla quale gli alberi delle foreste tedesche non sono riusciti a resistere. Attualmente, l'80% degli alberi è gravemente danneggiato e oltre il 5%, corrispondente ad oltre 700.000 ettari di bosco, è morto. I primi a soffrire sono stati i boschi meno naturali, come le monoculture di abete rosso, un albero originario della Scandinavia che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato piantato al posto delle foreste di faggi e querce, che sarebbero la naturale vegetazione in quasi tutto il paese.

Durante il nostro ultimo giorno sopra Friburgo, abbiamo avuto la fortuna che il capo forestale ci mostrasse le zone più belle del suo bosco, dove si trovano anche faggeti con un’età che supera i 200 anni. Ci vorrà del tempo prima che si possa rivedere un bosco così sano e resistente in tutta la Germania.

Una settimana di giugno nella brughiera

Ancora una volta Bergwaldprojekt, in azione per il ripristino di ecosistemi compromessi. Oltre al lavoro nei boschi, l’associazione si sta dedicando intensamente al recupero di un altro ecosistema: la brughiera. Questo ecosistema è tipicamente diffuso nei climi freddi ed è caratterizzato da un terreno completamente saturo d’acqua, dove vivono piante altamente specializzate che svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare il cambiamento climatico.

Una torbiera sana ha la capacità di estrarre continuamente CO2 dall’atmosfera e di depositarla sotto forma di torba. Gli strati di torba accumulati nel corso dei secoli possono raggiungere spessori di diversi metri. Ciò che sorprende e che è noto solo a pochi è che le torbiere del mondo, che coprono insieme non più del

3% della superficie terrestre, contengono il doppio del carbonio presente in tutte le foreste del pianeta messe insieme. Tuttavia, il problema è che solo una brughiera sana e satura d’acqua riesce ad accumulare CO2. Non appena la torba entra in contatto con l’aria, questo processo si inverte: la torba si decompone e rilascia CO2 nell’atmosfera.

In Europa centrale, a causa delle bonifiche delle brughiere, che sono state trasformate in pascoli, e dello sfruttamento della torba come combustibile o per il giardinaggio, l'80% delle brughiere oggi emette CO2 anziché accumularla. In Germania, le torbiere bonificate sono responsabili ogni anno del 7% delle emissioni nazionali di CO2, un valore superiore a quello del traffico aereo! Questo rappresenta un enorme problema, ma anche un grande potenziale di intervento per il clima.

Alcune di queste aree sono sicuramente difficilmente recuperabili, poiché i terreni sono stati trasformati in terreni agricoli da agricoltori che desiderano continuare a produrre. Stanno nascendo solo in questi ultimi anni dei progetti sperimentali per un utilizzo agricolo delle brughiere, introducendo per esempio l’allevamento di bufali d’acqua o la raccolta di canne da palude particolarmente adatte alla produzione di materiali isolanti. Il lavoro del Bergwaldprojekt si concentra su terreni che non sono coinvolti in questi conflitti d’uso: spesso si tratta di aree circondate da boschi, che sono state bonificate e poi abbandonate, ma che continuano a perdere acqua e quindi emettono CO2.

Un esempio è lo Hunsrück (catena montuosa), situato tra la Mosella e il Lussemburgo, dove abbiamo lavorato con una quindicina di volontari. Il cuoco del gruppo è un parrucchiere che scambia il suo salone con un furgone per seguire i campi del Bergwaldprojekt per circa venti settimane all’anno.

La sua cucina è rigorosamente vegana, con un’unica eccezione: un taglio di selvaggina per i non vegetariani. Ma questa è un’altra storia, una delle tante che si raccontano durante le lunghe serate trascorse insieme.

In questo progetto, invece di trovarci immersi nel bosco, ci troviamo nel fango di un vecchio canale di drenaggio che attraversa una brughiera di circa due ettari. Il nostro compito consiste nel chiudere il canale. Per farlo, abbiamo bisogno degli attrezzi giusti: una motosega, diverse assi di legno, grossi martelli e molte pale e carriole per trasportare una montagna di segatura mista a cippato di legno.

La tecnica sviluppata dal Bergwaldprojekt, basata su anni di esperienza, prevede la creazione di una barriera di legno per chiudere il canale di drenaggio. Fondamentale riempire tutto il canale con quella miscela di segatura che, nella sua struttura naturale, assomiglia alla torba, fino a coprire completamente la barriera di legno. Quest’ultima non deve assolutamente entrare in contatto con l’aria; altrimenti si decomporrà col tempo e riaprirà il vecchio canale. Alla fine, il tutto viene ricoperto con le tipiche piante della brughiera.

Ci divertiamo molto e ridiamo parecchio. Per chi ama ingegnarsi con legno e attrezzi, sentire gli elementi e immergere mani e piedi nel fango, oltre a percepire la fatica nei muscoli alla sera, questo progetto è un vero paradiso. La soddisfazione è immediata: mentre in molti lavori forestali i risultati si vedono solo dopo anni, la chiusura di un canale di drenaggio offre risultati visibili fin da subito. L’acqua si ferma e viene trattenuta dall’effetto spugna della segatura, che viene poi coperta da piante prelevate dalla brughiera stessa.

Di fronte alla crisi ambientale, non siamo semplici spettatori di eventi che ci piovono addosso senza poter fare nulla. In alcuni casi, possiamo fare la differenza attivandoci. Credo che uno degli aspetti più significativi della partecipazione al progetto sia proprio questo: uscire dal fatalismo, avere una visione realistica di ciò che ci attende nei prossimi anni e valutare cosa possiamo fare ora per contribuire al cambiamento. Agire. Non con un clic, un «mi piace», una donazione e via, ma attraverso azioni concrete nella natura, nel mondo reale, con le mani nella terra, anche se non è la nostra professione.

Il cambiamento climatico causato dall’uomo è una realtà. Più aspettiamo a fermare le emissioni di gas serra, più devastanti saranno le sfide che ci attendono. Tuttavia, esiste quasi sempre anche una componente umana legata al modo in cui gestiamo l’uso del suolo. È qui che possiamo comprendere le nostre possibilità di intervento. Il lavoro manuale di gruppo apre le persone e crea fiducia, permettendo di parlare sia della situazione globale sia delle esperienze personali. Sullo sfondo delle attività quotidiane non scivoliamo mai nella disperazione; si discute di scelte vegane e della necessità di una caccia consapevole per garantire al bosco una rigenerazione naturale. Questi argomenti possono sembrare in conflitto, ma coesistono quando c’è spazio per ascoltarsi.

Chi partecipa a un progetto del Bergwaldprojekt per piantare alberi può trovarsi a dover considerare anche la necessità di abbattere alberi per aumentare la biodiversità. Confrontandosi con la realtà, le soluzioni diventano meno nette e ideologiche; si impara a mettere in discussione vecchie certezze e si comprende che ogni situazione concreta è unica e va valutata singolarmente. Fondamentale agire con consapevolezza e coscienza.

Alcune informazioni sull’organizzazione

L’associazione gestisce attualmente un budget annuale di circa 4 milioni di euro. La gestione operativa è affidata a un direttivo, eletto dall’assemblea dei soci votanti, composto da un massimo di 25 membri. Questo gruppo è formato da operatori esperti nei vari settori e l’ingresso avviene esclusivamente su proposta di adesione da parte del gruppo stesso. Questa scelta è stata adottata per proteggere l’associazione da possibili acquisizioni ostili attraverso l’assemblea dei soci.

Oltre ai soci votanti, esiste un ampio numero di soci sostenitori.

Il lavoro del direttivo è supportato e indirizzato da un consiglio di esperti scientifici di diversa natura e supervisionato da un organo di controllo. Oltre alle attività sul campo, il Bergwaldprojekt fa parte dell’Alleanza per il clima, una rete di associazioni tedesche che opera a livello politico come lobby per la natura e il clima, proponendo nuove leggi.

È possibile partecipare ai progetti del Bergwaldprojekt gratuitamente: si offre lavoro in cambio di vitto e alloggio. Solo il viaggio di andata e ritorno deve essere sostenuto autonomamente. Per ulteriori informazioni: www. bergwaldprojekt.de

La filosofia e il carcere. Esperienze e riflessioni con molto tempo e poco spazio a disposizione.

Pierpaolo Casarin

Premessa

Prima di ogni descrizione di esperienze così implicanti e considerevoli realizzate all’interno dei sistemi penitenziari vorrei condividere una perplessità, un dubbio. Un movimento forse ingenuo che intende interrogare il concetto di carcere in generale e il nostro rapporto con la visione di mondo che tale istituzione totale porta con sé in particolare. Immagino che nella mente e nel cuore di ogni anarchico, di ogni libertario, di ogni soggetto con un briciolo di umanità, innanzi a un sistema che per definizione privi la libertà ad altri uomini e donne, si facciano avanti diverse tensioni e diverse reazioni. C’è chi pensa che la cosa migliore da fare sia allontanarsi nel modo più netto dal problema, dal fenomeno, da tale luogo. Non solo sperare di non averci a che fare in quanto soggetti potenzialmente incarcerabili (inutile che sia io qui in questa rivista a ricordare quanti episodi incredibili in questo senso vi siano da raccontare), ma anche e soprattutto come cittadini che non intendono, con la loro azione e i loro pensieri fornire conforto ed energia a un sistema che in ultima istanza privi, a prescindere dall’azione commessa, altri soggetti

del bene forse più prezioso ovvero della libertà. Chiudere qualcuno in una cella dove ci sono sbarre e poco spazio a disposizione, dove tutto sembra disumano non può e non deve essere ritenuto qualcosa a cui abituarsi, qualcosa su cui non riflettere radicalmente. Detto ciò, forse premessa necessaria e non certo capace di dipanare la matassa, sono a mettere in luce qualcosa di implicante che dentro le mura del carcere è avvenuto tanto tempo fa e anche e soprattutto che sta avvenendo ora, in modo ben più definito e strutturato. Qualcosa che ha a che fare proprio con la filosofia. Troviamo conforto nelle celeberrime righe conclusive de Le Città invisibili di Calvino quando Polo indica una strada possibile. Percorso impervio, faticoso, impegnativo ovvero riconoscere nell’inferno ciò che inferno non è. Anche nel carcere si tratta di provare a individuare ciò che, pur fra le sbarre, in celle poco ridotte, carcere non è. Vale davvero la pena leggere e rileggere le righe quasi come un esercizio, una pratica mobilitante e al tempo stesso autoeducante:

«L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto da non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio»1 .

1 Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 2002, p.164.

La filosofia all’Istituto Penale per minori Beccaria di Milano

Iniziamo con alcuni accenni riferiti a un progetto che ho avuto la possibilità di realizzare presso l’Istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano. Stiamo parlando di oltre vent’anni fa e mi permetto di riportare questa esperienza, che mi vedeva coinvolto direttamente come operatore, soprattutto perché rappresentava il primo intervento educativo presso la struttura penitenziaria per minori di Milano caratterizzato da un approccio filosofico. C’era allora e ancora oggi c’è chi ritiene che la filosofia si possa incontrare solo in determinati e definiti contesti: scuole superiori dove risulta essere presente come materia di studio, nei licei con due o tre ore settimanali negli ultimi tre anni e naturalmente nelle Università. Ecco le residenze abituali della filosofia, luoghi rispettabili, raccomandabili, seri. C’era allora e c’è ancora chi sfida questa convinzione che ruota intorno all’esclusività di questi luoghi come unici territori della divulgazione del sapere filosofico, immaginando una pluralità di spazi disponibili alla condivisione dell’esperienza filosofica. Ecco che divengono possibili ulteriori contesti per pensare insieme, luoghi estremi, come le carceri appunto. Con questa visione parlavamo di «estremismo filosofico» quando avevamo realizzato quella esperienza, quasi una provocazione, una sfida coraggiosa di cui avevo avuto modo di lasciare traccia in un contributo per la rivista FilosoFare2 e di cui qui andiamo a ripercorrere alcuni passaggi. Ricordo che in quelle circostanze avevamo pochi alleati, molta freddezza. Per fortuna qualche amico. Dalle pagine del portale di Filosofia Fuori Le Mura ricavammo un prezioso incoraggiamento: «Semmai la filosofia sia stata un privilegio è il momento che diventi un diritto, quello per ognuno di potersi chiedere del senso del proprio esistere e vivere, delle proprie scelte e azioni. Sarà come il diritto di un privilegio necessario. Se poi

2 Pierpaolo Casarin, Estremismo filosofico: l’esperienza nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, in Alessandro Volpone (a cura di), FilosoFare. Cura e orientamento al valore, «Quaderni di pratica filosofia», n. 2, Liguori editore, Napoli 2009, pp. 147-162.

la filosofia si occupa di questioni ultime ed estreme è sui luoghi estremi e ultimi che deve essere portata per sentire se ha qualcosa da dire o se non debba essere invece abbandonata come un giocattolo rotto. E’ il momento in cui l’autodisciplina degli studi si apra alle vicissitudini»3 . Negli scritti di Giuseppe Ferraro ulteriori stimoli: «lo spazio della filosofia in carcere è educativo, etico. Il fine è dar luogo ad una comunità dialogica, non per rifare la storia della filosofia, ma per passarsi la parola lungo un cammino di ricerca»4 . Le attività presso l’Istituto penale per minori di Milano, in realtà, non erano iniziate con l’idea di sviluppare un percorso di natura filosofica. Il progetto pensato e realizzato dal circolo Gattonero-Gattobianco dell’associazione Arciragazzi5 , nella sua fase iniziale, attorno al 2001, intendeva coinvolgere i giovani detenuti all’esterno della struttura, evidentemente nei momenti di permesso concessi dal magistrato, con l’obiettivo di condividere esperienze significative di socializzazione. Venivano organizzate escursioni, attività ludiche, attività laboratoriali di natura artistica e creativa6 . In buona sostanza si pensava di far incontrare i giovani detenuti,

avvicinamento al teatro con la supervisione del regista Renato Sarti. Attività legate allo sviluppo delle competenze informatiche sono state suggerite e sviluppate con

grande abilità da Antonella Eberlin.

3 Il portale Filosofia Fuori Le Mura mira ad una pratica di dislocazione della filosofia nelle scuole, per le strade, tra i giovani, nei centri di accoglienza, nelle carceri, negli ospedali. (www.filosofiafuorilemuta.it).

4 Giuseppe Ferraro, L’innocenza della verità, Filema Editore, Napoli 2008, p. 26.

5 Arciragazzi è un’associazione educativa nazionale fondata da Carlo Paglierini nel 1981 con l’obiettivo di valorizzare e consolidare il protagonismo sociale dei ragazzi e delle ragazze. Ha sedi in molte regioni italiane con diversi circoli e diecimila soci. Arciragazzi comitato milanese opera sul territorio dal 1983 e da allora ha attivato una significativa rete di relazioni con il sistema dei servizi socio-educativi e del tempo libero. L’associazione Arciragazzi, in virtù dell’impegno e delle attività dei suoi circoli è da sempre attiva come ente del terzo settore alla costruzione di un nuovo sistema di protezione sociale, con particolare attenzione alle forme di prevenzione e di contrasto del disagio giovanile e dell’emarginazione sociale, e più in generale alla promozione dei diritti dei ragazzi. A partire dalla primavera 2001 Arciragazzi promuove e sviluppa in modo continuativo, utilizzando finanziamenti pubblici e privati, progetti rivolti ai giovani detenuti presso l’IPM Cesare Beccaria. 6 Presso il circolo Arciragazzi Il Cerchio di Via Rovetta a Milano, è stato possibile realizzare un murales grazie alla preziosa collaborazione della maestra di arte Margarita Clement. Presso il Teatro della Cooperativa è stato promosso un

spesso provenienti da culture diverse, con gli abituali frequentatori dei circoli Arciragazzi al fine di creare momenti di confronto e di scambio. L’idea di fondo era quella di permettere, facilitare relazioni fra coetanei. Non solo, si cercava uno sguardo diverso sulla città e sul modo con il quale era stata fin a quel punto abitata, con l’intenzione di scoprire nuove possibilità, valorizzare i talenti non del tutto espressi, mettere in gioco i desideri, in qualche modo evadere (termine rischioso dato il contesto di cui parliamo) da certi stereotipi. Tutto questo lavoro avveniva all’esterno della struttura e solo raramente il gruppo di educatori, anzi sedicenti educatori, del progetto in questione (chi vi scrive, Emilia Covello, Stefano Fascioli, Antonio Monzeglio, Umberto Grigolini) entrava dentro le mura della struttura per trascorrere del tempo con i ragazzi e le ragazze. Scriviamo sedicenti educatori perché in realtà nessuno dei soggetti sopra nominati possedeva il titolo di educatore. Tutti laureati in filosofia con l’eccezione di Antonio Monzeglio, laureato in scienze politiche. Rimane il dato che alcuni interventi di rilievo educativo venissero svolti da soggetti non precisamente definibili educatori, ma da uomini e donne che, evidentemente, desideravano sviluppare un percorso, avere una prossimità con certe realtà. Potremmo anche dire che in carcere prima della filosofia entra-

rono i laureati e le laureate in filosofia. A partire dal 2005, in conseguenza di alcuni episodi7 avvenuti sia all’interno sia all’esterno della struttura carceraria il magistrato ha negato la possibilità a molti giovani detenuti di partecipare a progetti che trovavano sviluppo all’esterno delle mura. Ci siamo trovati costretti a ripensare le linee del nostro intervento. Che fare? Soprattutto, che pensare? La risposta fu proprio nella direzione del pensare. Provare a pensare insieme ai ragazzi. Lavorammo ispirati dalla proposta di Lipman, dal movimento educativo della philosophy for children8 . Del resto non potevamo più uscire dalla struttura, non si poteva più andare in montagna, realizzare attività laboratoriali nei centri sociali della città, frequentare il Teatro della Cooperativa di Niguarda. Non rimaneva che condividere, con i giovani ospiti del Carcere minorile milanese, due antiche categorie filosofiche ossia il tempo (parecchio) e lo spazio (ristretto). L’esperienza del Beccaria, ripensandola a distanza di diversi anni, mostra entusiasmo e forse anche una certa dose di improvvisazione tuttavia rimane un percorso di particolare valore anche in termini di autoformazione per chi vi scrive e per chi ha avuto la possibilità di viverla.

8 Cfr.: Matthew Lipman, Il prisma dei perché, Liguori editore, Napoli, 2004.

7 Tensioni all’interno della struttura e un’evasione di un detenuto nel corso di un’attività esterna.

Progetto Carcere. Università degli studi di Milano

Di tutt’altro rilievo, per quantità e qualità, l’esperienza progettata e realizzata dall’Università degli studi di Milano nel corso degli ultimi anni. Ne descriveremo alcuni aspetti anche e soprattutto grazie ad alcune riflessioni che ho avuto il piacere di condividere con Stefano Simonetta, Lucrezia Sperolini, Lucia Manzoni e Giada Collauto, rispettivamente professore e coordinatore dell’intero progetto, Phd student all’Università di Westminster e studentesse di Filosofia e Beni culturali dell’Università di Milano. Il loro contributo è risultato davvero prezioso9 e mi ha permesso di raggiungere una, mi auguro sufficiente, consapevolezza intorno alla fisionomia di tale esperienza.

Un progetto che dalla sua nascita, nel 2015/2016, grazie appunto all’iniziativa di Stefano Simonetta, professore di storia della filosofia medioevale e prorettore delegato ai Servizi agli studenti e al diritto allo studio, ha saputo coinvolgere duecentocinquanta studenti. L’università milanese svolge, dal 2016 per ogni anno accademico, all’interno delle case di reclusione di Opera e Bollate, dei moduli didattici che prevedono la partecipazione congiunta di studenti e studentesse dall’esterno e di persone ristrette. I moduli e i laboratori rappresentano non solo una fondamentale occasione di studio e approfondimento per i soggetti in condizione di detenzione, che non possono seguire le lezioni universitarie all’esterno, ma forniscono anche un’opportunità arricchente sul piano umano, culturale e personale per studenti e studentesse che sono chiamati

9 Il lavoro di ricerca di Lucrezia Sperolini trova ulteriore articolazione in un contributo che ha trovato spazio nel numero 14 del 2023 della rivista Open Access di filosofia e cultura Nóema diretta da Rossella Fabbrichesi, professoressa di Filosofia teoretica del Dipartimento di Filosofia. Le riflessioni di Stefano Simonetta provengono sia da colloqui informali che ho avuto il piacere di condividere con lui sia da alcuni passaggi dell’intervista che Simonetta ha rilasciato a Ornella Sgroi nel fascicolo del Corriere della Sera del 4 febbraio 2025 dedicato all’Università di Milano in occasione dei suoi cento anni. Con Lucia Manzoni e Giada Collauto ho avuto modo di instaurare delle conversazioni informali e poi ho chiesto loro una breve riflessione scritta che ho riportato integralmente.

in causa nel progetto. Stefano Simonetta sottolinea il fatto che tale progettualità abbia reso possibile l’iscrizione gratuita all’Università per i soggetti in esecuzione penale interna o esterna fino al conseguimento della laurea anche oltre il momento della conclusione della pena. Si tratta di una modalità finalizzata al mantenimento dell’interesse per lo studio anche una volta concluso il periodo di detenzione. Inizialmente molti detenuti sembrano iscriversi per avere qualche attività da svolgere in carcere, attenuando così la fatica della condizione a cui sono sottoposti, strada facendo la situazione sembra cambiare e prevale la passione e l’interesse reale per lo studio che viene proseguito anche all’esterno della struttura penitenziaria una volta conclusa la pena. A motivare ulteriormente è il fatto, prosegue Simonetta, che i docenti dell’Università

vanno in carcere a fare lezione per offrire agli «studenti ristretti» l’esperienza dell’aula, promuovendo classi miste con iscritti esterni liberi che scelgono questi corsi. Al centro del progetto si colloca la rete dei tutor costituita da 220 figure. Studenti universitari che, con cadenza settimanale, si recano in carcere per studiare insieme a studenti ristretti dello stesso corso di laurea, o di corsi affini, scegliendo insieme gli esami, portando loro i libri e i materiali necessari e creando le condizioni per un confronto continuo. Ogni

detenuto può condividere il percorso di studi insieme a un tutor. Si tratta di un’esperienza molto importante che non solo favorisce lo studio, ma permette a tutte le figure coinvolte nell’attività di vivere una dimensione relazionale molto significativa. La posta in gioco del progetto è certamente, conclude Stefano Simonetta, la possibilità per i soggetti detenuti di comprendere la potenzialità trasformatrice ed emancipatrice dello studio e della ricerca.

Ci pare interessante leggere alcune testimonianze dei soggetti in gioco. Prima le parole di un detenuto e poi quelle di due tutor, Lucia Manzoni e Giada Collauto. Da un passaggio della lettera personale di L. gentilmente trasmessa da Lucrezia Sperolini:

Pochi sanno che gli studenti “interni” hanno molte restrizioni e limitazioni che si traducono in difficoltà aggiuntive nello studio in generale. A volte difficoltà facilmente superabili, a volte difficoltà che scoraggiano il proseguo degli studi. I tutor giocano un ruolo importante in tutto questo e non parlo solo del portare i libri allo studente, aiutarlo a prepararsi e fare le prove d’esame. A volte subiscono anche loro queste difficoltà e limitazioni e solo una ferrea pazienza e un credo illimitato nella missione che svolgono può dargli forza e convinzione nel proseguire. Spesso, dinnanzi all’impotenza del loro assistito detenuto, sono loro stessi che si adoperano per abbattere/affievolire queste difficoltà aggiuntive per ottimizzare il tempo a loro disposizione e migliorarne il luogo e il percorso di studio, facendosi portavoce delle problematiche, da illustratori, da mediatori e da risolutori laddove possibile. Altre volte il contesto e la condizione dello “studente assistito”, gli chiede anche una bontà d’animo che delinea il rapporto umano, quindi il loro sostegno supera il confine dello studio senza mai perdere di vista l’obiettivo maestro. Trovano sempre parole giuste da spendere per ravvivare e alimentare la voglia di studiare nei “loro” studenti. Sono pazienti, ascoltano, stimolano, condividono. Loro sono la prima linea anche nell’agevolare e garantire, all’interno del carcere, il sacrosanto diritto all’istruzione dei detenuti. In un luogo “sterile” in fatto di interazioni e scambi culturali, loro se ne fanno portatori e stimolatori.

Ecco le riflessioni di Lucia Manzoni, tutor del progetto e studentessa di filosofia:

Ho pensato di rileggere le lettere scritte dal mio studente A. per poter trasporre in maniera fedele quella che è stata la mia esperienza come volontaria. E ho concluso che l’unico reale motivo per cui volevo farlo era quello di dare spazio a un’esigenza documentaristica, quasi a valore di testimonianza. Di testimonianze ce n’è un gran bisogno a mio parere. Soprat-

tutto in realtà che vengono costantemente rimosse dal nostro vivere quotidiano. Tuttavia non credo che sarebbe la cosa più giusta da fare. Per quello che concerne me, infatti, devo dire, che ciò che ha avuto maggiore significato non può essere ricondotto a un prendere atto o un portare con sé come traccia indelebile. Certo, anche quello è avvenuto. Ma ora che ci penso con attenzione, mi sembra che io non abbia portato via con me nulla. Ciò che intendo dire è che non si è trattato mai di un prendere e riporre da qualche parte. La mia esperienza nel carcere di Opera è stata più simile a un “incorporare”. È come se avessi fatto esperienza di una vita che non avrei mai visto altrimenti. Non nel senso che l’ho vissuta. Quello no, non accade. Ma nel senso che l’ho attraversata, l’ho incontrata, qualche volta respinta, non sempre capita. Però mi è arrivata direttamente incontro, senza fingersi diversa. E io, in maniera un po’ goffa, ho cercato di essere pronta a dialogare con lei. È davvero difficile dire cosa di quella vita abbia filtrato o se io abbia filtrato qualcosa. Mi ricordo distintamente le sorprese che conoscere questa vita ha portato con me tra cui la profonda sensibilità e intelligenza di chi l’aveva subita. Non solo questo. Anche il calore, l’apertura la curiosità disinteressata, nonostante la consapevolezza che io sarei stata solo di passaggio. Che cosa porta con sé tutto questo? Nulla perché è l’“in sé” dell’entrare in una vita completamente ignota e estranea che permette un’acquisizione non circoscrivibile. Ho in me il segno di ore senza tempo passate in un luogo dimenticato in cui, eppure, c’è tanta vita che vuole vivere. E spero che, nell’incontro costante con essa, ci saranno più corpi attraversati e meno vite che assumono l’arduo compito di essere anche testimonianza. Una testimonianza fatta di vivida sofferenza e speranza sempre più evanescente.

Alcune riflessioni di Giada Collauto, studentessa di Beni culturali sempre impegnata come tutor nel progetto:

La mia esperienza presso il carcere - casa circondariale - di Bollate è durata cinque anni, dal 2019 al 2024. Ho seguito tre studenti, due dei quali hanno abbandonato lo studio, cosa che inizialmente ho vissuto quasi come una sconfitta personale. In base a ciò che ho visto e le soggettività con cui sono entrata in contatto, direi che la scelta di iscriversi ad un cor-

so di laurea quando si hanno attorno mura carcerarie non è dovuta a possibili opportunità lavorative una volta fuori, ma più alla voglia di ri-scoprirsi umani, appassionati di qualcosa. Questo è tanto più vero se consideriamo che molti studenti hanno davanti ancora tanti anni di reclusione, e alcuni dei corsi di laurea più frequentati siano quelli afferenti a studi umanistici. È il caso di tutti e tre gli studenti che ho seguito, che hanno scelto l’indirizzo di Beni Culturali perché volevano approfondire e riscoprire l’interesse per la storia, la letteratura e le arti figurative che magari avevano in gioventù. Ho visto questi ragazzi mossi da curiosità. Non c’è un fine “utile” in questo senso, ma l’aver frequentato un corso di laurea ti dà la possibilità di essere visto in modo diverso una volta fuori. Quel che ho visto più di tutto è stato il desiderio di confronto con l’esterno, la volontà di farsi conoscere al di là del reato commesso, e di dimostrarlo a noi tutor e a sé stessi. Iscriversi all’università in carcere è anche un modo per passare il tempo, è innegabile: tante volte, programmando il prossimo incontro con uno studente, questo mi ha risposto che sarei potuta venire in qualunque momento, che lui tanto non avrebbe avuto altro da fare. Ci sono state delle indubbie difficoltà, una buona parte degli studenti ha origini straniere e ha difficoltà con la lingua e la comprensione dei libri di testo. C’è chi ha conseguito il diploma superiore presso il carcere, o chi molti anni prima, e il supporto da parte del tutor è anche quello di accompagnare lo studente nell’imparare a imparare, nell’acquisizione di un metodo di studio.

Il «Progetto Carcere» rappresenta l’esito di un accordo tra l’Università degli Studi di Milano e il PRAP (Provveditorato Regionale di Amministrazione Penitenziaria) della Lombardia, al fine di garantire l’esigibilità del diritto allo studio universitario all’interno delle carceri lombarde indicate come poli universitari penitenziari. Il diritto allo studio è mantenuto dalle persone che si trovano in una condizione di privazione della libertà e, scrive Lucrezia Sperolini, «dovrebbe essere tutelato dall’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario, che, nel comma 1, lo considera tra i principali strumenti di cui deve avvalersi il trattamento del condannato, con l’obiettivo di agevolarne gli opportuni contatti

con il mondo esterno»10. Alla luce di questa situazione Lucrezia Sperolini mette in evidenza il significato profondo del compito di portare l’Università, intesa come istituzione ma anche come comunità di ricerca, all’interno delle carceri. Mi colpisce molto questa modo di intendere l’Università come comunità di ricerca, uno sguardo promettente. Il concetto di comunità di ricerca11 risulta essere centrale nella proposta della Philosophy for children di Lipman e Sharp, ereditato dal pensiero di Peirce e Dewey. Ricerca e comunità portano con sé istanze autocritiche e dimensioni pratiche. La comunità di ricerca non va intesa come processo fine a sé stesso, ma si mostra con un obiettivo da raggiungere, si tratta di un processo che si spinge fin dove conduce l’argomentazione. Lo scopo potrebbe essere il raggiungimento di sensibilità e consapevolezze critiche e autocritiche. Di rilievo nella visione della Philosophy for children-community proposta da Lipman risulta essere il pensiero caring. Una particolare cura attribuita sia al contenuto sia al processo di processo condiviso. La cura alle modalità di questo processo risulta essere ciò che permette la creazione di un clima fertile, di una sensibilità spiccata che permette di generare apprendimento e legami virtuosi. Anche in carcere. Elemento di grande rilevanza risulta essere quello di rendere possibile la fruibilità di un diritto. In questa prospettiva Lucrezia Sperolini ci suggerisce alcune riflessioni di Luca Decembrotto dove si sottolinea quanto le opportunità di formazione universitaria «fornite in modo continuativo, accessibili, flessibili, garantite allo stesso livello di qualità di quelle offerte all’esterno, abbiano il loro fondamento nella democratizzazione, nell’uguaglianza e nell’inclusione»12. Se si riconosce e valorizza il ruolo

10 Lucrezia Sperolini, La formazione filosofica come pratica di soggettivazione nel contesto penitenziario. Una riflessione attraverso Foucault, in «Rivista Noéma» n. 14 Anno 2023, pag. 80.

11 Cfr. Pierpaolo Casarin, Philosophy for children: tempi e spazi in divenire, in Propositi di filosofia 1, Pierpaolo Casarin, Silvia Bevilacqua (a cura di), Mimesis edizioni, Milano-Udine 2021.

12 Cfr. L. Decembrotto, Educazione, carcere e diritti, in Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, in L. Decembrotto - V. Friso (a cura di), Guerini e Associati, Milano 2019, p, 79.

dell’istruzione e dell’Università come possibili strumenti di lotta all’esclusione sociale di alcuni soggetti, non si può non sottolineare il valore etico e politico di un’idea di conoscenza come esperienza sociale, «attraverso cui sviluppare, oltre l’apprendimento delle nozioni, la possibilità di sperimentarsi e sperimentare la stessa collettività in senso liberante, democratico e tollerante»13, favorendo, tempi di confronto di segno opposto rispetto a quelli solitamente sperimentati in carcere. In questo modo, aggiunge Lucrezia Sperolini, «la presenza delle Università e degli studenti all’interno delle carceri diventa l’occasione per creare una dimensione collettiva di sapere che, contro le discipline normalizzanti e deresponsabilizzanti, possa portare avanti una dimensione di confronto, dialogo e riflessione critica»14. La posta in gioco sembra essere data dal riconoscersi in una comunità che avverta la necessità di trovare un equilibrio capace di determinare la possibilità di rispondere alla richiesta di sicurezza della società con l’idea che, scrive Simonetta, «la sicurezza collettiva si trovi nei diritti individuali e non nella loro contrazione»15.

13 Ivi, p.83.

14 L. Sperolini, La formazione filosofica come pratica di soggettivazione nel contesto penitenziario. Una riflessione attraverso Foucault, in «Rivista Noéma» n. 14 Anno 2023, pag. 81.

15 S. Simonetta, Raccogliere la chiave gettata via. Lezioni di filosofia entro le mura delle carceri, in In cattedra. Il docente universitario in otto autoritratti, C. Cappelletto (a cura di), Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, p. 312.

1.

Semi sotto la neve, benissimo. Ma quali? La gramigna non vale quanto il frumento, è un’ovvietà e ciò nonostante occorre ribadirlo: ragionare proprio su quanto a noi appare scontato, ritornare ai fondamentali, evitare l’incantesimo di immagini così belle ed efficaci come l’embrione della pianta che attende sotto la fredda coltre, invisibile ma vivo. Tra le tante possibilità di semina ne suggerisco dunque una: chiarezza.

L’idea non è mia. La prendo dall’editoriale di Volontà del luglio 1948, dove si tirano le somme dei primi due anni di lavoro, mentre «il distacco tra popoli e Stati non è mai stato evidente come oggi, per chi osa guardare la verità». Erano i tempi dei blocchi contrapposti e della Guerra fredda, ma la situazione è poi tanto diversa oggi? «Tutto è malcerto», prosegue il corsivo. «E non è solo malcerto per noi, spettatori e vittime del gioco. Anche ci lo fa non sa affatto dove andrà a finire: sa solo che si batte – come una belva affamata, ma senza la scusa della fame, e in pretesa d’umano – per vincere, contro altri che anch’essi si battono per vincere e basta». Non sembra un pezzo scritto oggi?

Criticando «la facile via delle fantasie intellettuali» e facendo piazza pulita dei «problemi grandiosi», sorge una nuova con-

sapevolezza: «la bellezza non è più di palcoscenico, che basta guardarla: va cercata e creata nello stesso tempo, che è tanto più difficile, ma tanto più concreto. E solo così ci si trova alla statura vera dell’uomo, in contatto con i nostri veri problemi. Si pensa per lavorare e per amare, si lavora si ama si lotta, si costruisce». E dunque:

Vogliamo aiutare i nostri compagni di servitù, a battersi quando si battono per sé: il che include aiutarli ad orientarsi, a capire, soprattutto quando illudendosi di battersi per sé si battono in realtà contro i loro stessi fratelli, a favore dei comuni nemici, che accade assai sovente e bisogna aver coraggio di denunziarlo. Vogliamo quindi, prima di tutto, insistere nel dire la verità, rifiutando le tattiche i compromessi, vogliamo eccitare al dubbio, alla rinascita dello spirito critico, denunziando l’errore profondo dei dogmi delle tesi definitive.

L’editoriale, non firmato ma intriso tutto dello spirito di Giovanna Caleffi, chiudeva con una «duplice parola d’ordine» ben evidenziata: «Rompere barriere, seminare chiarezza» — appunto. Proviamo a sviluppare questi spunti, adattandoli allo scenario contemporaneo.

2.

Rompere barriere può significare innanzitutto aprirsi a una discussione schietta ma autentica, evitando il proverbiale dialogo fra sordi. E qui incontriamo subito una difficoltà. C’è da tempo un automatismo per cui appare sufficiente restituire il proprio vissuto come se per magia attivasse qualche cambiamento: rendendo chi ascolta più consapevole, o empatico, o disposto ad agire. Ma è troppo facile. Mi pare anzi che tale spinta continua a raccontarsi e rovesciare emozioni su chi ascolta – siano essi dieci o centomila – implichi il triste fraintendimento di una bella parola: il pubblico non è più il contraltare del privato, bensì appunto un parco di ascoltatori passivi. Un’audience.

Ci sono molte ragioni alla base di un simile narcisismo di massa e della disperazione che comporta, ma non è mio scopo affrontarle. Mi limito a osservare come i problemi sociali rischino di essere ridotti all’orizzonte dell’io: e il lessico individuale è tanto inoppugnabile quanto sterile, perché non consente di avviare una conversazione su basi comuni. Specie quando si tratta di temi dolorosi: l’ostensione retorica del trauma è la fine del dialogo, erge barriere ancora più alte fra le singole persone. Alla nuda testimonianza di un dolore o di un’esperienza si può reagire solo con la compassione, o l’indifferenza, o con un’altra testimonianza di pari grado; non è nemmeno l’inizio del lavoro che serve,

cioè dare forma e senso a questo coacervo. Anche perché sotto l’apparente democrazia delle emozioni resta comunque una disparità narrativa. Il mercato delle storie è diseguale: la testimonianza di chi è già noto troverà sempre più sponda e interesse: e in cambio di cosa, poi? Due giorni di apprezzamento superficiale, due giorni di polemiche, fine. Allora si rilancia: sempre più traumi, sempre più polemiche a seguire; del resto abbiamo un sistema giornalistico ed editoriale che corteggia

tali reazioni perché il metodo «funziona» — o così pare. Ma per funzionare la macchina necessita continuamente di benzina narrativa: e così qualsiasi argomento, da un lutto familiare a Gaza, diventa uno spunto per riscuotere dividendi sociali. Ancora una volta non si rompe alcuna barriera, al più si arruolano sostenitori o avversari irriducibili. È la logica schmittiana dell’amico/ nemico che tanto piace alla società dello spettacolo: darsele di santa ragione mentre altri plaudono o si danno di gomito o passano alla rissa successiva. Una caricatura del conflitto.

Perché il problema è quando tale pratica della testimonianza senza filtri viene rivendicata — anche con un certo orgoglio quale attività critica o politica. Se persino gli intellettuali si usano

senza pudore come prodotto indiscriminato e ultima spiaggia per contare qualcosa, allora il rischio è enorme: abdicare a una forma di responsabilità legata tradizionalmente a quel ruolo. Il privilegio della parola pubblica implica un dovere preciso, e seminare chiarezza è uno dei modi per interpretare questo dovere. In Punto di fuga di Peter Weiss, un pittore amico dell’io narrante afferma:

Un nome deve essere menzionato di continuo, […] altrimenti viene dimenticato in questa competizione incessante, in questo susseguirsi di talenti». Il tutto in un paese «dove non c’erano discussioni e prese di posizione sulle questioni estetiche, ma solo malevolenza e tacita condanna.