Numero Completo 10

INDICE

| Editoriale | 3 | ||

|---|---|---|---|

| ESPERIENZE | CEMEA: una pratica di educazione attiva Traficantes de sueños Il libro come mezzo di trasformazione individuale e collettiva |

A. Soto Valeria Giacomoni |

11 25 |

| Tentativi genuini di resistenza contadina | Marco e Michela (collettivo Erbe Matte) |

35 | |

| TI N |

La ribellione dei quattro elementi. Fuoco, acqua, terra e aria contro l’Antropocene |

Marco Antonioli |

47 |

| APPROFON E M DI |

Anarchia è amore Da Chávez a Maduro: 25 anni di dittatura in Venezuela. |

Carne Ross Andrés Rodriguez |

53 57 |

| SAZIONE CONVER |

La lunga lotta per la libertà continua Conversazione con Matthew Wilson |

a cura della Redazione |

67 |

| INTERNA ZIONALE |

Parliamo di democrazia. Democrazia reale | Cora Roelofs |

77 |

| RADICI | Stig Dagerman Dorothy Day |

Fulvio Ferrari Francesco Codello |

93 97 |

| DI VISIONE RSI PERCO |

Tempi postmoderni | Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri |

105 |

| MUSICA | Tra silenzi e spari. Suoni e percorsi della canzone politica italiana |

Felice Liperi |

113 |

Editoriale

Mentre chiudiamo il n° 10 di Semi sotto la neve, un devastante incendio sta finendo di bruciare vaste zone di Los Angeles. Un’area immensa, grande quanto San Francisco, è andata letteralmente in fumo in pochi giorni, trasformando un ambiente boschivo, coltivato o abitato in un terreno nero, fumante, morto. Nella civiltà di Internet e di Instagram, di Space X, delle auto volanti e dei treni che viaggiano a 600 km all’ora, l’uomo si ritrova sempre più impotente di fronte ai cataclismi naturali, più incapace di spegnere i roghi o di fronteggiare le alluvioni rispetto a 100 anni fa, quando la maggior parte degli esseri umani si muoveva ancora a piedi o a cavallo. L’enorme, indubbio balzo tecnologico della società post-industriale non ha ancora finito di trasmettere a troppi un insano senso di superiorità sull’elemento naturale, una tracotante sensazione di poter dominare, controllare e determinare l’evoluzione della nostra casa comune e delle migliaia di specie viventi che la popolano. Quanto gli eventi stiano andando in una direzione addirittura contraria ce lo spiega, nell’articolo per questi motivi simbolo di questo numero, il nostro redattore Marco Antonioli: la terra, l’aria, l’acqua e il fuoco, quasi assumendo le sembianze di moderni cavalieri dell’Apocalisse, si ribellano sempre più a un modello di crescita e sviluppo che deve essere profondamente rivisto, pena la distruzione del pianeta, la sua trasformazione in un ambiente inadatto alla vita.

Perché questa ribellione possa davvero determinare un radicale cambiamento di indirizzo, è necessario che alla rivolta della natura faccia seguito quella delle donne e degli uomini dotati di una coscienza civile.

Basta guerre, basta ingiustizia, basta illibertà!

Come scrivevamo nello scorso numero, non solo il pianeta brucia, arso da incendi prodotti da incuria umana e riscaldamento globale; l’umanità arde a causa di guerre troppo lunghe e devastanti, come quelle che affliggono ucraini e russi, israeliani e palestinesi. E molti altri popoli e zone del pianeta non godono di una salute troppo migliore.

Non è solo l’inaccettabile sofferenza delle società civili, delle vittime innocenti a suscitare tormento e destare indignazione. È che la guerra, soprattutto se prolungata, lascia in chi sopravvive ferite profonde, rabbia e rancore che faticano a stemperarsi e che sono spesso l’anticamera e l’incubatrice di nuovi conflitti. La guerra è la massima espressione della violenza dell’uomo sull’uomo, dell’istinto o della volontà di dominazione e di sopraffazione. La guerra trasforma la società, modifica i rapporti sociali, legittima la gerarchia, fa emergere alla lunga le pulsioni più negative. Rende peggiori i vincitori e i vinti. La guerra non è solo nemica della pace, è nemica della libertà.

E il ritorno alla pace non è una garanzia sufficiente.

Nelle ultime settimane si è forse conclusa, in Siria, una guerra civile e internazionale durata quasi 15 anni, che ha provocato un numero di vittime forse superiori al mezzo milione. Il principale responsabile, Bashar al-Assad, è fuggito impunito in Russia, mentre il potere è stato preso da una eterogenea coalizione di forze, con a capo un ex (?) jihadista, al-Jolani. Quanto potrà durare la pace così faticosamente raggiunta?

La vera pace non può che crescere all’ombra della libertà e della giustizia sociale. Ecco perché le guerre ricominciano sempre, spesso negli stessi posti dove erano cessate poco tempo prima. Ecco perché il pacifismo, senza l’antimilitarismo e il socialismo autogestionario, è un rimedio poco efficace per contrastare le derive belliciste del mondo contemporaneo. Occorre accrescere il tasso di cooperazione libera nella società, perché solo questo è garanzia profonda di pace e di rispetto degli uomini tra di loro e verso la Madre Terra. Come scriveva Kropotkin più di cento anni fa, non vi è che un «istinto che si è lentamente sviluppato tra gli animali e fra gli uomini nel corso di un’evoluzione estremamente lunga, che ha insegnato», o dovrebbe insegnare, «tanto a gli animali quanto agli uomini la forza che possono acquisire dalla pratica del mutuo appoggio e dell’aiuto reciproco, e le gioie che possono trovare nella vita sociale».

Questa – lo ripeteremo allo sfinimento – è la mission della nostra rivista. Lo è perché sappiamo – l’esperienza continua ce lo insegna, nel male e nel bene – che è l’unico futuro possibile, per l’uomo e per la natura.

Partiamo dai piccoli esempi, dalle piccole esperienze, per generare un cambiamento macro-sociale.

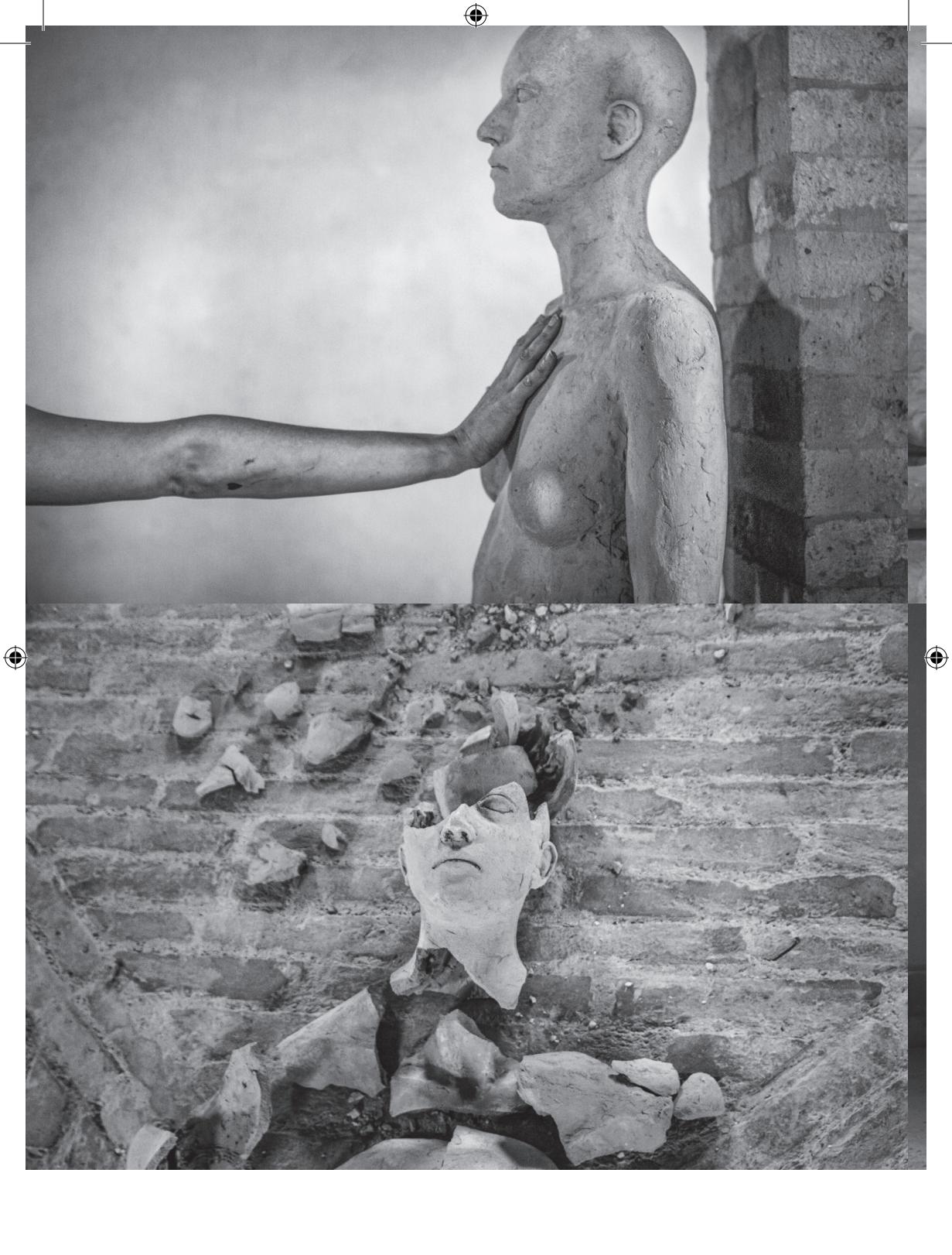

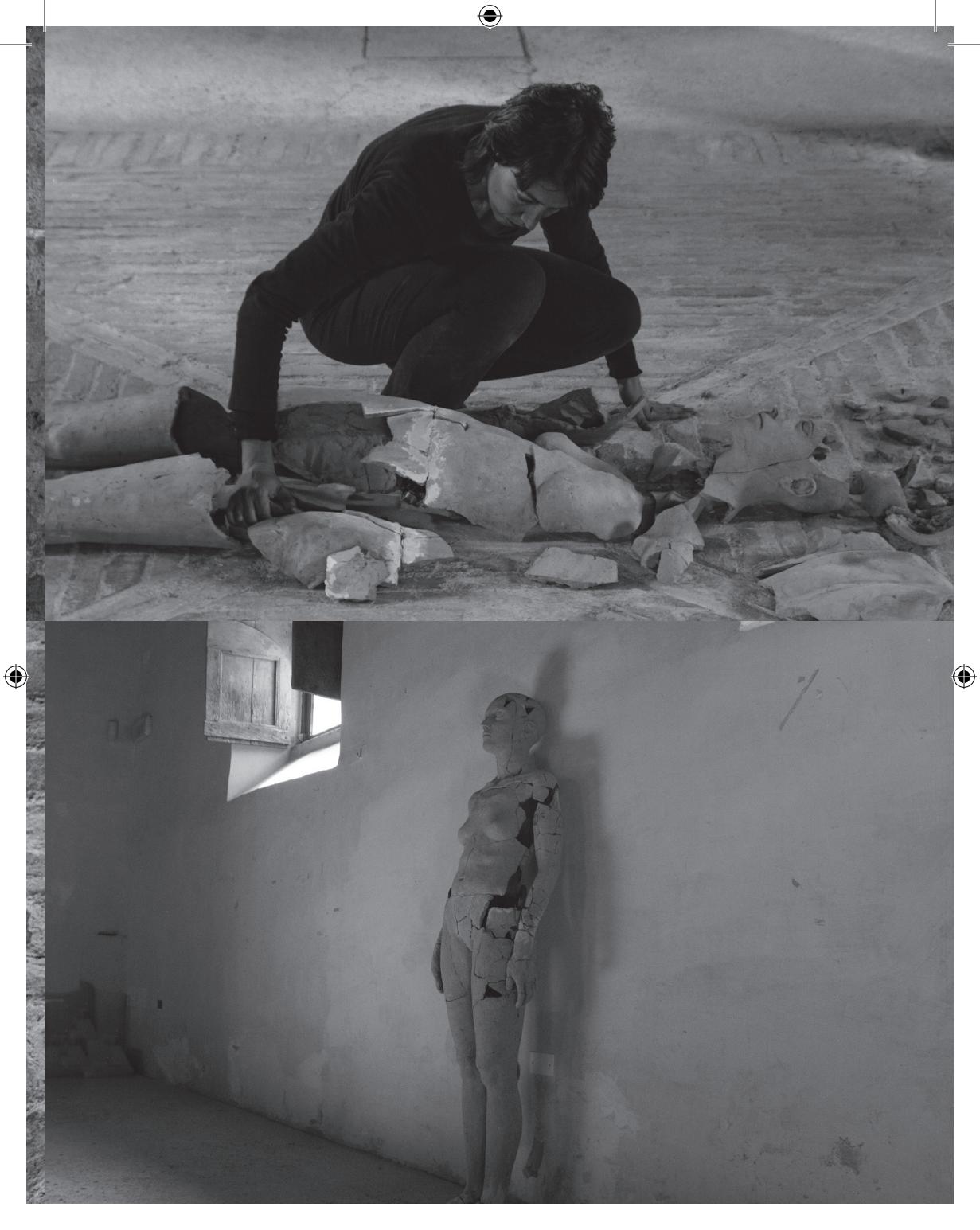

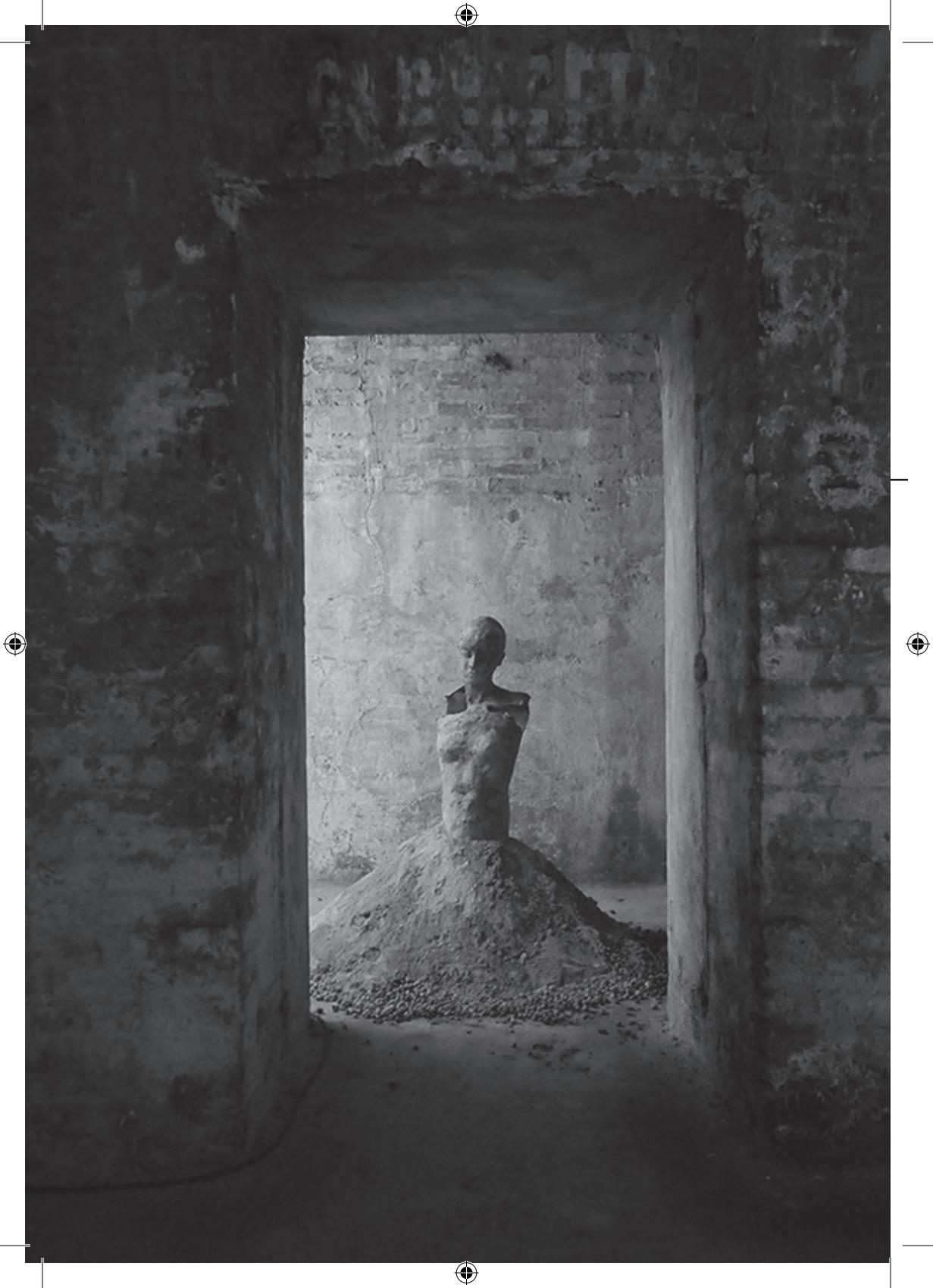

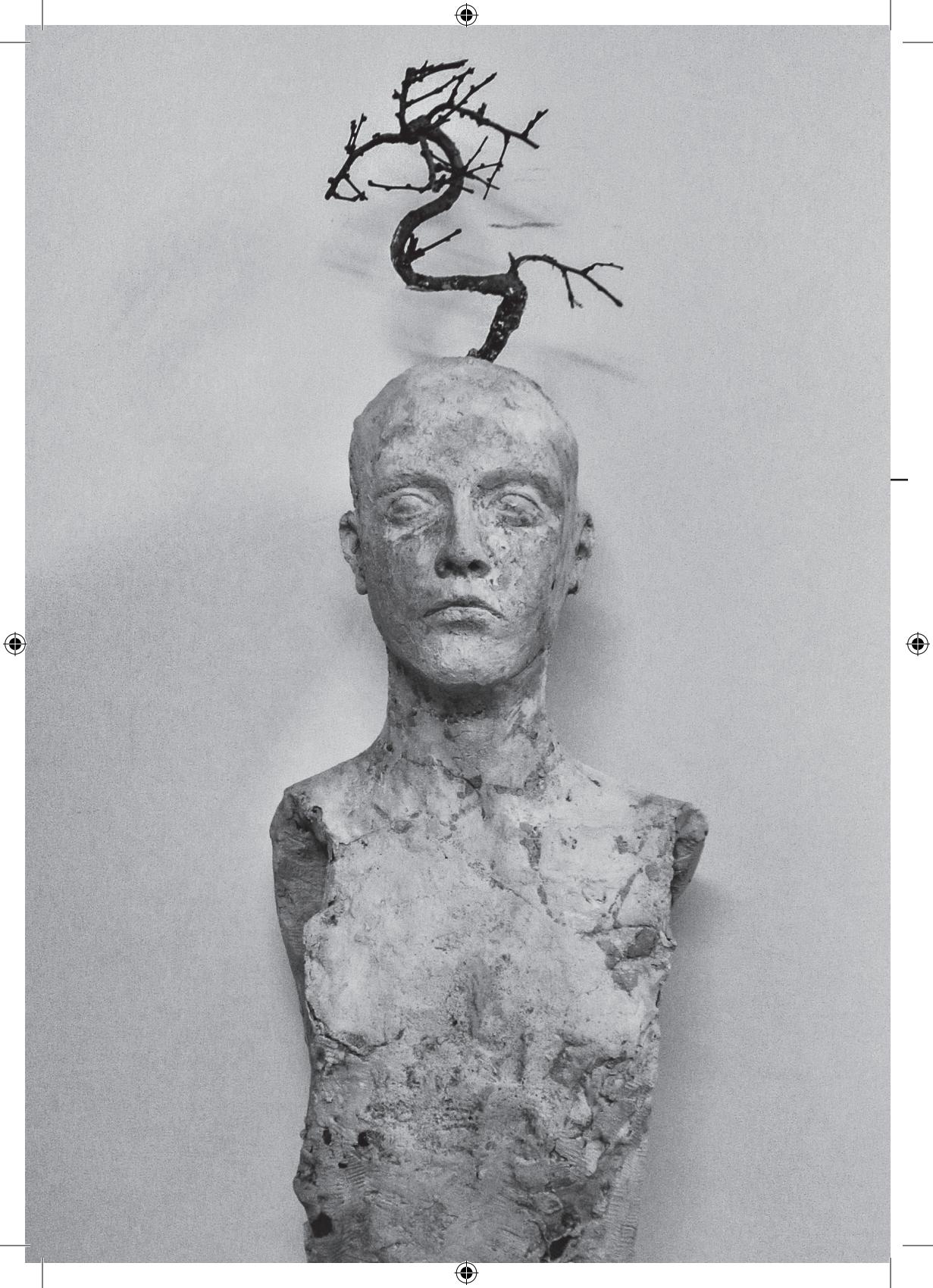

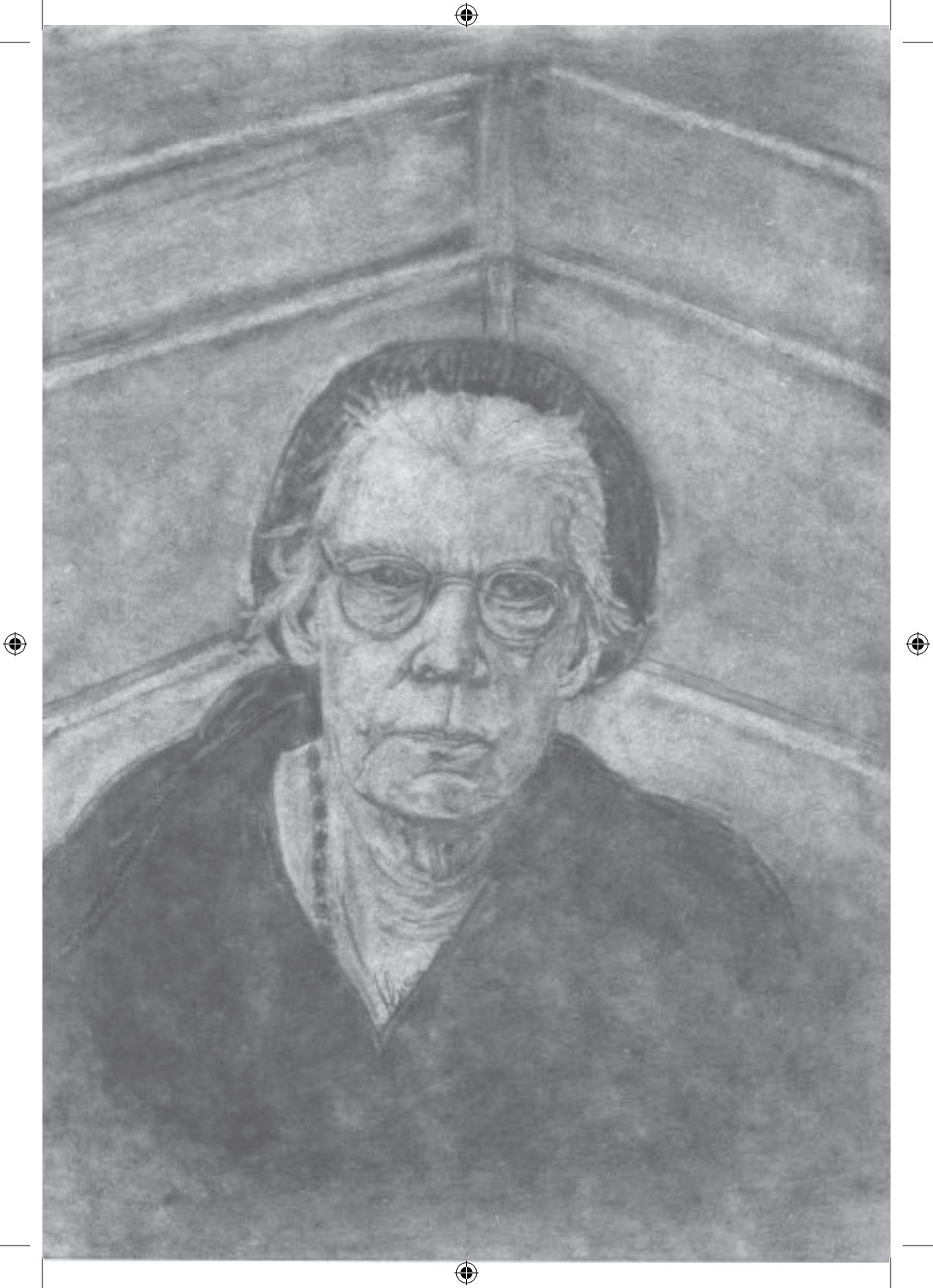

Ed ecco il numero! Le opere di Giulietta Gheller che lo attraversano raccontano del rapporto sostanziale tra uomo e natura e le due performance Ostrakon e Requiem, in cui l’artista sacrifica le proprie sculture distruggendole, riflettono sul tema dell’irreversibilità della nostra condizione richiamandoci a una responsabilità di fronte al presente.

Nelle esperienze: A. Soto illustra la storia e l’attività della federazione italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educa-

zione Attiva, un’organizzazione internazionale basata sui principi dell’educazione partecipativa, sviluppatasi in Italia a partire dagli anni Cinquanta grazie all’impulso di Margherita Fasolo e al successivo impegno di Lamberto Borghi. Si tratta di una struttura che compie una doppia attività, di formazione e di gestione di momenti educativi e che si propone di contribuire all’emancipazione delle persone lungo l’intero arco della vita, applicando un principio di educazione permanente e non-coercitiva, in modo da assicurare una formazione civile di qualità.

Valeria Giacomoni interroga l’esperienza spagnola dei Traficantes de sueños, progetto editoriale e politico che colloca al centro della sua pratica il valore comunitario del libro. La cooperativa, situata a Madrid, è insieme casa editrice, libreria che si occupa della distribuzione e centro sociale, dato che nei suoi locali si offrono corsi, dibattiti, proiezioni e riunioni. Traficantes è certo conosciuta per aver creato un modello di produzione sostenibile grazie al download gratuito dei testi, ma ha elaborato una proposta molto più audace, il sogno di trasformare i testi in strumenti collettivi di pensiero, in modo che la pratica della lettura sia in grado di creare una plusvalenza di relazioni sociali.

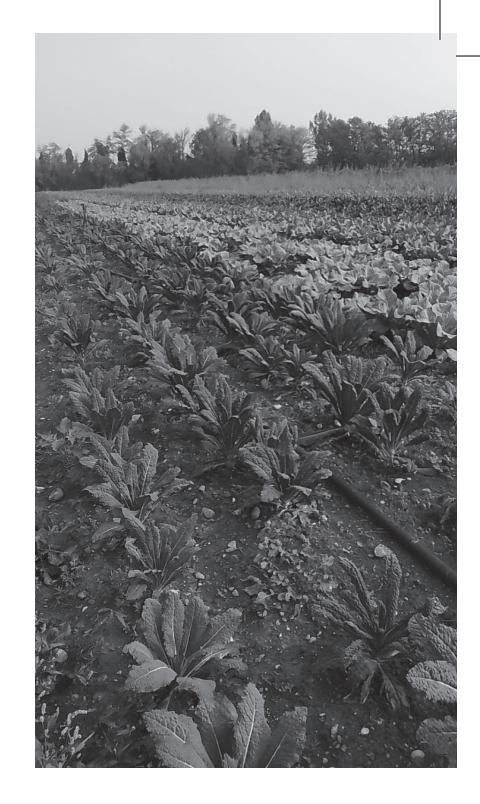

Infine, il collettivo delle Erbe matte presenta la propria esperienza, ormai decennale, di agricoltura biologica e di pratica contadina fondata sui principi del mutuo appoggio, della condivisione e della partecipazione. Nato nel bolognese, per poi diffondersi a livello nazionale, Genuino Clandestino è un movimento formato da contadini e contadine, simpatizzanti e coproduttori, persone che scelgono concretamente di solidarizzare con chi trova nella terra la sua forza e potenzialità produttiva e sociale, il cui nucleo portante è l’assemblea autogestita di contadini e simpatizzanti.

Negli approfondimenti. Marco Antonioli, come anticipato, prende spunto dalle disastrose alluvioni autunnali che hanno deva-

stato Valencia e alcune regioni italiane per riflettere sulla crisi sistemica dovuta al riscaldamento globale. La ribellione della natura mostra che è l’intero sistema a essere in crisi, e solo un cambiamento altrettanto sistemico potrà darci una speranza di futuro. Non è più tempo di mezze misure o di compromessi: il nostro rapporto con il pianeta va modificato radicalmente e per farlo è necessario adottare un nuovo paradigma culturale nel rapporto tra uomo e natura, prima ancora che un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.

Carne Ross, già diplomatico di primo piano per il governo britannico, è divenuto da diversi anni un apostolo della diplomazia non-governativa e un sostenitore delle idee libertarie. Nell’articolo qui proposto riflette sulla sua visione esplicitamente anarchica, mettendo in luce il fatto che l’anarchismo non è solo una filosofia politica che si propone di trasformare in senso socialista e autogestionario la società, ma anche una visione spirituale, che chiama l’uomo a compiere una rivoluzione interiore. La pratica esistenziale dell’anarchismo implica l’adozione di relazioni non gerarchiche, egualitarie, ponendo i bisogni dell’altro allo stesso livello dei propri.

Andrés Rodriguez riflette sul fallimento della «rivoluzione bolivariana», il socialismo nazionalista-populista venezuelano, ripercorrendo la parabola politica di Hugo Chavez e poi di Nicolas Maduro Moro, autocrati che hanno represso nel sangue e affogato nei brogli elettorali il desiderio di libertà e democrazia di una parte considerevole del popolo venezuelano. L’articolo è stato scritto a fine 2024 e i suoi contenuti rimangono validi anche se nel gennaio 2025 si sono verificati importanti eventi politici: Edmundo

González ha intrapreso un tour internazionale per cercare sostegno di fronte alla crisi interna del paese; Maria Corina Machado è stataarrestata in una controversa operazione che ha suscitato una fortecondanna internazionale; Nicolás Maduro si è consolidato come presidente, rafforzando la sua posizione. Il vero socialismo

non può che nascere e crescere nella libertà e nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui, delle minoranze, dei gruppi sociali. L’articolo di Cora Roelofs prosegue la riflessione su cosa debba intendersi per vera ed effettiva democrazia. Prendendo le mosse dalle aporie della democrazia statunitense, fondata su una forma esasperata di patriottismo e su una pratica elettoralistica utile a coprire una struttura sociale fortemente gerarchizzata, l’autrice si interroga sul significato profondo della democrazia odierna: un agire politico che richiede alcune precondizioni, come una distribuzione egualitaria delle ricchezze e delle risorse, e che implica una pratica partecipativa e diretta, fondata sulla valutazione, il feedback, il monitoraggio e la riflessione critica.

La Conversazione è dedicata a un confronto con Matthew Wilson, autore del recente, importante volume Discorsi sull’autogoverno, edito da elèuthera. Wilson focalizza la sua riflessione sul rapporto tra anarchismo e trasformazione sociale. Gli anarchici hanno sempre insistito sul fatto di essere contrari al compromesso, rifiutando di annacquare le loro critiche radicali al capitalismo e allo Stato. Wilson rileva come tale rifiuto diventi a volte politicamente dannoso: il punto non è quello di rifiutare in punta di principio il compromesso, ma capire il grado di compromessi politicamente accettabili in un dato contesto storico-politico.

Nelle Radici. Francesco Codello presenta il profilo di Dorothy Day, straordinaria donna capace come pochi di coniugare il pensiero libertario e l’azione incessante a favore degli oppressi. Pacifista radicale, simpatizzante dell’IWW, influenzata da pensatori come Tolstoj e Kropotkin, Day ha coniugato lo spiritualismo cattolico con l’attivismo anarchico, sostenendo la causa dei poveri e degli sfruttati e creando una rete di solidarietà concreta che ha sostenuto migliaia di diseredati. Fulvio Ferrari ricostruisce la figura

di Stig Dagerman, autore ancor oggi letto, tradotto, discusso in tutto il mondo. Narratore, giornalista, militante anarchico, Dagerman ha mantenuto per tutta la sua breve vita uno sguardo lucido e critico sulla società, sull’arte e su sé stesso, mettendo a nudo nodi che, irrisolti, conservano tutta la loro urgenza e la loro complessità. Dagerman fu una curiosa figura di anarchico disincantato e militante, che fino alla fine ha continuato a collaborare con i giornali del movimento e a partecipare alle manifestazioni di piazza. Nella Musica Felice Liperi conduce il lettore in un viaggio tra suoni e percorsi della canzone politica italiana. Dopo aver evocato il ruolo dei canti politici in Italia, dall’età sveva alle lotte operaie di inizio Novecento, l’autore si concentra sulla canzone politica italiana contemporanea. Da Francesco Guccini ad autori come Brunori sas e Vasco Brondi, Liperi narra la lunga stagione dei cantautori impegnati e dei gruppi arrabbiati, che continua tutt’oggi nonostante la crisi dei movimenti e il riflusso nel privato.

Infine, una nuova rubrica, Percorsi di visione di Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri, dedicata al cinema. Il primo articolo, che analizza il rapporto tra il cinema e il lavoro, prende le mosse da una citazione di Camillo Berneri per evidenziare come, fin dai suoi esordi, il cinema non abbia mai smesso di raccontare il lavoro come principio fondante della società. L’analisi di molte opere cinematografiche degli ultimi anni evidenzia quanto il lavoro sia rimasto una pena senza neppure l’aspettativa di un finale consolatorio.

La parola ai lettori! Continuate a scriverci, a farci avere il vostro sostegno, le vostre idee, le vostre critiche. La rivista ha bisogno di farsi conoscere, di essere discussa, di nuovi lettori e abbonati. Siamo una piccola voce, ma abbiamo tanta voglia di dire la nostra e di farci ascoltare! Tutto questo, sarà possibile solo grazie al vostro aiuto e al vostro impegno.

CEMEA: una pratica di educazione attiva

C’è sempre la speranza che i ragazzi possano esportare qualcuna delle loro fantasie nella nostra troppo stabile società. Colin Ward, Trasmissione dell’anarchismo, «Volontà», a. XVI, febbraio 1963.

La federazione italiana dei CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) è costituita da una ventina di gruppi, fra centri e gruppi locali, che si basa sui principi dell’educazione attiva. Essa ha l’obiettivo di contribuire all’emancipazione delle persone lungo l’arco della vita, assicurando una formazione civile di qualità, con l’esplicito proposito di promuovere una cittadinanza democratica, nella convinzione che la trasformazione di pratiche educative permetta l’emergere di nuove relazioni tra gli individui e favorisca il consolidamento della società civile. Attraverso la dialettica individuo/gruppo, contribuisce alla costruzione di legami sociali cooperativi e allo sviluppo dell’autonomia critica e consapevole. La concezione umanistica occupa un luogo centrale nell’educazione attiva, approccio che valorizza la libertà di iniziativa, di crea-

zione, di espressione, assegnando a questi elementi particolare importanza nella sfera emotiva della personalità degli individui.

I CEMEA compiono una doppia attività, di formazione e di gestione di momenti educativi. Si occupano cioè di formare il personale impegnato in diversi ambiti dell’attività educativa: centri estivi, soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole, aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco, attività di ludobus e teatro di strada, organizzando corsi di formazione, residenziali e non, per varie categorie di educatori, insegnanti, operatori sociali, animatori, genitori, volontari del servizio civile nazionale e del servizio volontario europeo.

Allo stesso tempo gestiscono diverse tipologie di servizi educativi: nidi, scuole dell’infanzia, centri giovanili, case di vacanza, comunità alloggio per minori, comunità mamma-bambino, animazione nei centri anziani.

I CEMEA nascono in Francia, fondati nel 1936 da Giséle de Failly (1905-1989), e in Italia sono attivi fino dagli anni Cinquanta a Milano, Firenze e Roma. Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta infatti si sviluppa in Italia il movimento dell’educazione attiva, attraverso iniziative da parte di gruppi e associazioni di pedagogisti e insegnanti. Il primo nucleo italiano dei CEMEA viene fondato a Firenze tra il 1950 e il 1951 da Margherita Fasolo, allieva e assistente di Ernesto Codignola, di ritorno da un periodo di ricerca in Francia, dove i CEMEA erano radicati e diffusi (De Maria 2012).

A Firenze testimonia Marcello Trentanove, altro protagonista di questa sperimentazione insieme a Fasolo e Codignola, allora giovane maestro elementare vicino agli ambienti azionisti e anarchici; «c’era un clima favorevole, grazie alla presenza di Codignola che insegnava Magistero, e grazie soprattutto al fatto che nel capoluogo toscano c’era stata una Resistenza notevole con uomini di prim’ordine dal punto di vista politico, culturale e pedagogico. C’era una commistione interessantissima tra politica ed educazione. Una volta vinto il fascismo, il discorso sul rinnovamento della società era affidato all’educazione. C’era grande fiducia in questo senso». Non a caso nel 1949 fu pubblicato dalla casa editrice La Nuova Italia di Ernesto Codignola Democrazia ed educazione di Dewey. Un testo che ha fatto epoca per tutti coloro che guardavano alla pedagogia laica. I movimenti di rinnovamento della scuola attivi nel dopoguerra (anni Cinquanta in particolare) erano legati anche da ideali di carattere politico (De Maria 2015).

Nel 1953 nasce l’Associazione nazionale dei CEMEA sotto la presidenza proprio di Codignola, che si trasforma nel 1971 in Federazione Italiana dei CEMEA (FITCEMEA), sotto quella di Lamberto Borghi (1907-2000), educatore libertario che ha dato un apporto fondamentale al rinnovamento della pedagogia e alla preparazione dei giovani insegnanti italiani. Egli si può considerare il «padre nobile» della pedagogia libertaria italiana, che definisce come costituita da un approccio non costrittivo o, come più spesso lo si è denominato, «non coercitivo», riferito sia al sistema di apprendimento e d’insegnamento sia all’intero corpo sociale (Borghi 2023).

La Federazione italiana dei CEMEA fa parte di una più vasta rete internazionale, la Federazione internazionale dei centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (FICEMEA), che raggruppa associazioni presenti in altre parti d’Europa, in America latina e nei Caraibi, in Africa, in India, in Libano ecc. per un totale di trenta-quaranta gruppi.

Rispetto e considerazione sono alla base della pedagogia

Ogni essere umano, senza distinzione di sesso, età, origine, convinzioni, cultura, situazione sociale ha diritto al nostro rispetto e alla nostra considerazione.

Art. 1 del testo I Principi che guidano la nostra azione, Giselle De Failly, Congresso di Caen, 1957.

I CEMEA si basano su alcuni principi di fondo a partire dal rispetto delle particolarità e delle specificità delle persone, che va di pari passo con la fiducia nel fatto che ogni individuo abbia la possibilità e il desiderio di migliorarsi. Ogni azione educativa

richiede un contesto accogliente: questo significa porre attenzione agli altri, ascoltare e rispondere in modo attivo, essendo capaci di leggere le richieste attraverso le reazioni o le non reazioni delle persone e provando a essere incisivi senza forzare, e significa anche cura dei contesti di vita e di esperienza. A tal fine gli attivisti dei CEMEA predispongono ambienti, materiali e situazioni che concretizzano tale metodo: ne è un esempio lo stage, un periodo di forma-

zione nel quale una équipe di formatori si prende cura di un gruppo di partecipanti e instaura con loro una relazione di rispetto, di attenzione, di apprendimento significativo.

Negli stage si sviluppa la crescita delle persone grazie a un’atmosfera e a una condizione di fiducia dove vigono atteggiamenti nonviolenti, non competitivi, dove non si giudica e si chiede a ognuno di prendere coscienza di ciò che è senza sentimenti di colpa o di paura. L’équipe dei docenti, utilizzando un continuo lavoro di gruppo, svolge una funzione di organizzazione e di mediazione, esercitando un’autorevolezza senza autorità, offrendo attività e proposte di vario tipo.

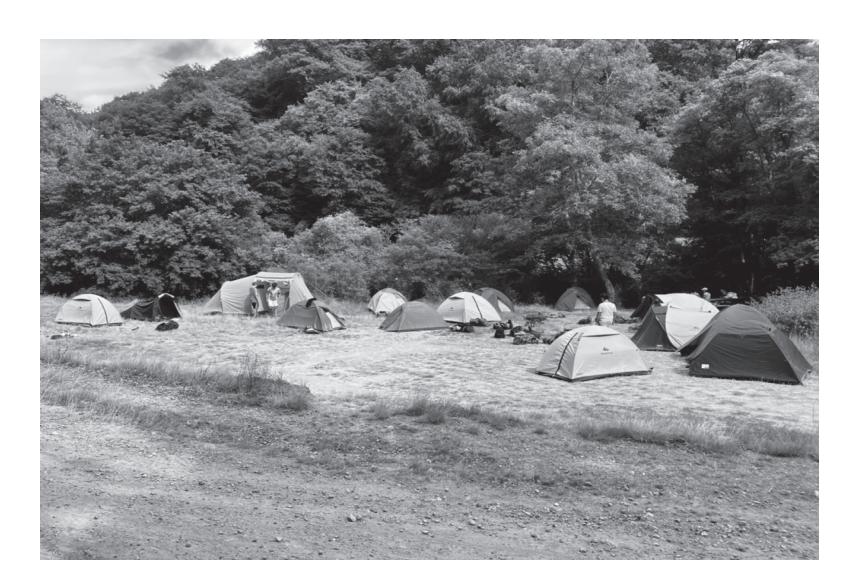

Raccontiamo l’esperienza di 12 giorni vissuta da circa 150 ragazzi e ragazze tra i 6 e i 13 anni al CEMEA a Oriolo Romano, tra Roma e Viterbo, nell’estate del 2024. I ragazzi sono divisi in gruppo di circa 15 aderenti a seconda dell’età. La giornata solitamente si svolge così: ognuno si sveglia quando vuole all’interno dell’arco orario 7.30-9.00, fa colazione, da solo o in gruppo, prendendo da solo quel che serve. La mattina ci sono giochi di movimento all’aria aperta, o si svolge un’escursione che a volte prende anche il pomeriggio, o ci si prepara per la festa per genitori, amici, parenti che si svolge solitamente a metà della vacanza: prepararsi vuol dire imparare balli e canti provenienti da diversi contesti culturali e geografici, creare giochi (che poi nella giornata di festa verranno fatti da tutti, genitori compresi) e manufatti in legno e in altri materiali. Giochi auto-costruiti e particolari che, dicono i ragazzi, «si fanno solo al CEMEA» e piacciono proprio a tutti: «saltacavallo», freccette, minigolf, la pesca, «gira la ruota», «la pallina nel castello», la costruzione di una mongolfiera di cartapesta, che il giorno della festa si è alzata in cielo, sparendo nel blu e riempiendo di emozione tutti i partecipanti. Le escursioni si svolgono in mezzo alla natura, a scoprire le sorgenti di acqua sulfurea e le piante che circondano il casale in campagna che è la residenza del CEMEA Lazio, i noccioleti e la faggeta, ma anche al lago di Bracciano, o a scoprire le tracce del passato, come nel caso della gita a una vecchia mola abbandonata.

Tutte queste attività si fanno anche il pomeriggio, ma dalle 16 in poi: prima c’è il pranzo e dopo pranzo i giochi da tavolo e le chiacchiere. Ecco, il parlare tra ragazzi, è insieme al fare ciò che più piace: lo si fa spesso, anche andandosi a rifugiare nel noccioleto. In realtà qui stiamo ricostruendo una giornata tipo ma i giorni non sono mai uguali e le attività non sono proprio così fisse o inquadrate come sembra da questo scritto. Si fanno anche laboratori di pittura, di lavorazione della creta, si costruiscono dei mobile con elementi naturali, foglie, legno, corda, c’è il laboratorio di crepes e così via.

Pranzi e cene funzionano così: un gruppo da 15 viene diviso in tre e a turno, un gruppo apparecchia, uno sparecchia e l’altro non fa nulla e a rotazione i gruppi si alternano, pasto dopo pasto. La sera dopocena c’è la veglia, un gioco che si fa tutti insieme, ogni gruppo di circa 15 persone, in cerchio. Poi ci si lava i denti, ci si mette il pigiama, si legge un libro tutti insieme in una tenda e si va a dormire in tende separate per i maschi e per le femmine. Nell’esperienza quotidiana dei ragazzi, così come in quella di un solo giorno che hanno fatto gli adulti in occasione della festa, i principi alla base dell’educazione attiva sono praticati «naturalmente» e si percepisce un’atmosfera nuova, genuina, profonda e rilassata. Quel che raccontano i ragazzi che hanno vissuto l’esperienza del CEMEA è che qui è facile stringere amicizia, ci sono persone molto aperte, che portano anche chi è più chiuso ad aprirsi. C’è sempre modo di chiacchierare e di stringere amicizia, nelle camminate, nel dopo pranzo, andando al noccioleto ecc. I genitori si possono sentire per telefono dalle 19 alle 19:30, che è anche l’unico momento in cui i ragazzi hanno a disposizione uno smartphone.

I ragazzi e le ragazze escono da queste esperienze cambiati, cresciuti, maturati. Così dicono: «esci da lì che sei un’altra persona», anche perché in queste esperienze molto belle e formative si fanno amicizie importanti, che rimangono nel tempo, sottolineano.

L’apprendimento si basa sul fare, nel senso che è l‘ESPERIENZA a fare sì che un concetto venga interiorizzato

Ciò che caratterizza queste esperienze educative è anche l’assenza di giudizio: agli occhi dei ragazzi gli adulti, cioè gli educatori, chiamati solitamente «monitori», sono simpatici, bravi, non severi ma «giusti», perché – e sono ancora le parole di alcuni partecipanti – «ci lasciano liberi». Devo dire, mi si passi un piccolo inciso personale, che una delle soddisfazioni più grandi del mio lavoro da insegnante, è stata quando alcune studentesse, finiti tre anni di lavoro insieme e uscite dal liceo, mi hanno detto che avevano apprezzato il mio insegnamento «perché non le giudicavo». Questa cosa mi stupì moltissimo, e c’è una simile meraviglia nei partecipanti al CEMEA, un disorientamento iniziale dato da tale assenza di giudizio, che poi li affascina, libera la loro voglia di fare, di riflettere, di immaginare. Le risposte, individuali o di gruppo, alle proposte degli educatori, sono ascoltate, valutate e contribuiscono alla nascita di nuove proposte. Ecco che l’educazione si sviluppa concretamente attraverso le persone che vivono in prima persona quella esperienza.

L’apprendimento si basa sul fare, nel senso che è l’esperienza a fare sì che un concetto venga interiorizzato. Le attività manuali, espressive, ludiche, non verbali sono centrali nelle attività dei CEMEA, che collegano così teoria e pratica, il riflettere e l’agire, gli aspetti verbali e non verbali, coinvolgendo la persona nella sua interezza e complessità. John Dewey sosteneva che tra tutte le incertezze ci fosse un punto fermo: il «nesso organico fra educazione ed esperienza personale» e precisava: «esperienza ed educazione non si equivalgono […] Tutto dipende dalla qualità dell’esperienza». Molla per un impegno non superficiale da

parte dei ragazzi e delle ragazze è la motivazione, che porta a compiere un’azione non solo per il proprio interesse, ma anche per condividere con gli altri scoperte, entusiasmi, sconfitte. Essa a volte è cosciente, a volte è sommersa, negata dai ruoli e dalle consuetudini e valorizzarla è la chiave per affrontare anche le situazioni più difficili.

Le attività proposte dai CE-MEA coinvolgono la persona nella sua complessità, tenendo presente i vari mondi che si muovono in ogni essere umano: quello affettivo, logico, dell’immaginazione, degli ideali, la dimensione cognitiva, affettiva ed esistenziale. L’educazione attiva ritiene che non sia separabile il pensiero dall’affettività ed entrambi questi aspetti vengono fatti interagire: si pensa, si fa, ci si emoziona. Lo si fa in uno spazio adeguato e in un tempo tranquillo, libero dalla frettolosità e dall’ansia che caratterizzano la nostra vita sociale. I CEMEA sostengono così che un tempo libero

e «liberato» dia l’opportunità ai cittadini e alla società di riappropriarsi in modo attivo e consapevole della gestione della propria crescita personale, fuori da schemi e condizionamenti caratteristici dell’economia di mercato. Promuovono così il diritto alle vacanze per tutti, anche grazie a tariffe che si vogliono mantenere popolari (non oltre i 30 euro al giorno), e sostengono l’importanza di strutturare percorsi formativi non professionalizzanti che permettano ai giovani di impegnarsi in maniera volontaria per attuare questo diritto.

Le attività sono diversificate a seconda dell’età: nel caso del CE-MEA del Lazio inizialmente, ovvero fino ai sei anni, sono previsti attività di uno o due giorni, poi si arriva a un paio di settimane estive presso il centro CEMEA, in abitazione o in tenda, quindi dai 13 anni in su cominciano a effettuare vacanze in tenda, cioè in campi auto-costruiti, in posti lontani dalle residenze CEMEA. Una modalità consueta in tutte queste occasioni di formazione e di vacanza è il lavoro in équipe, basato sul confronto continuo, che consiste anche nel mettere in comune le proprie debolezze, pensando che una debolezza condivisa rappresenti la massima risposta educativa a quella specifica situazione, a quella realtà, a quelle precise persone con le quali si sta lavorando. I CEMEA non utilizzano sistemi forti né univoci, o sistemi che mirano più al risultato che al processo, più al prodotto che alle persone e anzi ritengono che l’incertezza dei risultati sia importante perché porta a rileggere insieme ciò che è avvenuto dopo ogni proposta. Nei campi d’azione proposti dal CEMEA il gruppo ristretto, quello allargato, l’agire nel sociale, sono tre aspetti di uno stesso problema: nel senso che non ci dovrebbe essere contraddizione

tra piccolo e grande, particolare e generale. I CEMEA sono un movimento locale e internazionale insieme, un movimento educativo specifico ma non settoriale. Il personale è sociale, l’educativo è politico. Dagli stage, dove la relazione interpersonale avviene in una comunità relativamente piccola, fino alle iniziative più diradate nel tempo o meno intense, l’attenzione dei CEMEA è sempre rivolta a creare condizioni che permettano lo scambio, il dialogo, la comunicazione aperte. Le iniziative di formazione, l’organizzazione di situazioni di vacanza, la realizzazione di corsi professionali, i progetti internazionali, i convegni, fanno tutti parte dello stesso progetto educativo e coniugano la formazione personale a quella sociale più allargata.

Educazione come cambiamento

L’educazione non [è] già l’organo della «riproduzione» dell’esistente, come essa è stata ed è ancora in larga misura praticata dalle istituzioni e dagli Stati, bensì l’agenzia privilegiata del cambiamento e della trasformazione.

Lamberto Borghi, Educare alla libertà, 1992, p. 3.

L’azione dei CEMEA è aconfessionale e apartitica, ma non neutrale né apolitica, in quanto mira alla crescita continua dell’essere umano, alla libertà di pensiero, al senso di responsabilità, al rifiuto di ogni dogmatismo; fa vivere in prima persona a chi partecipa alle attività atteggiamenti di rispetto e di comprensione verso se stessi e gli altri, fa crescere la stima di sé, dà fiducia, rassicura e consolida, alleggerisce la paura verso l’altro, verso il diverso. Una proposta-tramite, che può permettere a ognuno di sperimentare il percorso della propria formazione e della propria emancipazione. I CEMEA si impegnano per la piena e sostanziale applicazione dei principi che fondano la laicità: la libertà di coscienza, la separazione tra interessi delle Chiese e dello Stato, il libero esercizio dei culti e dell’ateismo, il rispetto dei diritti umani e delle diversità culturali.

L’educazione è qui intesa come impegno sociale, al fine di costruire una società giusta, solidale, egualitaria. Ciò vuol dire che i CEMEA partecipano attivamente alla trasformazione della società e alla costruzione di alternative, inscrivendo la propria azione nelle correnti di pensiero ispirate all’internazionalismo e alla nonviolenza, nella tradizione libertaria e democratica. Si oppongono a quelle scelte politiche che aggravano le disegua-

glianze e distruggono il vivere e i beni comuni, nella convinzione che l’educazione, la cultura, la salute e il sociale siano beni collettivi che devono essere tenuti fuori dalle logiche della commercializzazione e della privatizzazione.

I CEMEA sono parte di un sistema di reti locali ispirate a pratiche cooperative e alternative in campo sociale ed educativo e inseriscono la propria azione nella prospettiva di un servizio pubblico locale, ter-

ritoriale, nazionale e internazionale. Con la loro azione laica e democratica, creano spazi di saperi e servizi che hanno come riferimento valori dell’economia sociale e solidale, affermando, internamente ed esternamente, il primato della persona sul profitto. Agiscono per un’educazione al rispetto, alla tolleranza, alla diversità, per l’acquisizione dello spirito critico e per lo sviluppo del vivere comune in una prospettiva di pace.

Nel fare questo contrastano ogni modello di società fondato sul profitto, il consumo, il dominio dell’economico che minaccia i diritti fondamentali degli esseri umani, della natura e delle sue risorse. Promuovono stili di vita sostenibili, forme attive di decrescita, di riduzione dei consumi e dei bisogni, di riutilizzo delle risorse che assicurino un approccio globale alle realtà complesse

del mondo, che siano sociali, culturali, economiche e ambientali. Considerano l’educazione ambientale e il consumo consapevole un fattore indispensabile per rafforzare il legame tra rispetto dell’individuo, difesa dell’ambiente e qualità della vita quotidiana per tutti.

Per i CEMEA l’educazione è globale ed essi credono nel ruolo centrale della scuola laica e pubblica, luogo della riuscita, del successo formativo per tutti e dell’apprendimento dei valori dell’eguaglianza e della cooperazione, e rivendicano l’importanza del lavoro comune tra insegnanti, genitori, attori educativi del territorio, movimenti associativi pedagogici, mondo della cooperazione sociale. I CEMEA promuovono la diffusione di pratiche pedagogiche centrate sull’allievo inserito in una comunità d’apprendimento, che favoriscano percorsi personalizzati, nel quadro della scolarità obbligatoria e in continuità con i principi dell’Educazione Attiva, come testimoniano anche alcune esperienze private di qualità, ad esempio la Scuola Fasolo a Firenze, il CEIS a Rimini. Sostengono la necessità di migliorare e promuovere la formazione iniziale e permanente degli insegnanti e, con il proprio patrimonio di esperienze, competenze teoriche e pratiche, rivendicano la partecipazione a questi processi formativi sviluppando l’integrazione tra educazione formale e non formale.

I CEMEA sono convinti della necessità di un’educazione artistica e culturale che non miri a «consumare meglio», ma piuttosto a fornire le chiavi della comprensione delle espressioni artistiche e culturali, come anche gli strumenti per agire in maniera creativa e consapevole nel proprio ambiente. Non intendono l’educazione, o la cultura, come qualcosa di specializzato o settorializzato, ma sostengono l’idea di individualità integrata, ritengono che ogni aspetto della persona sia importante, non negando la specializzazione tecnica o culturale, ma arricchendola delle molte sfumature che sono dentro ogni persona, rivalutando la qualità del vivere individuale e associato. Sostengono da sempre che l’educazione attraversa ogni momento della vita. «L’educazione è

in ogni momento, ogni momento di vita deve essere considerato con la stessa attenzione», affermava Gisèle de Failly, un concetto che ritroviamo in Colin Ward e nella sua definizione di educazione «incidentale» (Ward 2018). Se famiglia e scuola sono sempre stati considerati i luoghi per eccellenza dell’educazione, Ward esplora invece luoghi accidentali: strade urbane, prati, boschi, bagni scolastici, negozi e botteghe artigiane sono tipi diversi di ambiente dove il bambino è inserito e che possono offrire opportunità educative insperate. La formazione non deve essere confinata nelle aule scolastiche ma essere diffusa. Ne consegue che la consapevolezza di essere agenti di educazione riguarda tutti ed emerge in ogni contesto. Riguarda l’essere genitori, insegnanti, chi fa il medico, l’assistente sociale, l’infermiere o l’impiegato. Chiunque, adulto o bambino che sia, abbia un rapporto di potere, dipendenza, autorità, diritto nei confronti di altri si trova in condizione di esplicare azioni educative.

Bibliografia

Borghi L., La città e la scuola, a cura di Goffredo Fofi, eleuthera, Milano, 2023.

Codello F., La buona educazione. Esperienze libertarie e teorie anarchiche in Europa da Godwin a Neill, Franco Angeli, Milano, 2005.

De Maria C., Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia. Margherita Zoebeli e il Centro educativo italo-svizzero di Rimini, Viella, Roma, 2015.

De Maria C., Intervento sociale e azione educativa. Margherita Zoebeli nell’Italia del secondo dopoguerra. Atti del convegno tenutosi al Centro educativo italo-svizzero, Rimini, 7 maggio 2011, Clueb, Bologna, 2012.

Denti R., Conversazioni con Marcello Bernardi, elèuthera, Milano, 1991.

Gervasio G., Un operaio semplice. Storia di un sindacalista rivoluzionario anarchico (1886-1914), ZIC, Milano, 2011 (cap. 14: L’educazione dei giovani).

Landi G. (a cura di), Dossier Lamberto Borghi. Per una pedagogia libera, laica libertaria, in «A Rivista anarchica» n. 419, ottobre 2017.

Ward C., L’educazione incidentale, a cura di F. Codello, elèuthera, Milano, 2018.

ESPERIENZE

Traficantes de sueños Il libro come mezzo di trasformazione individuale e collettiva

Valeria Giacomoni

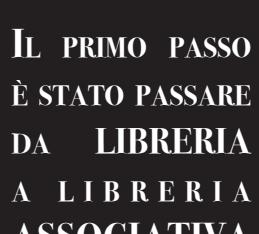

Il progetto politico Traficantes de Sueños colloca al centro della sua pratica editoriale il valore comunitario del libro. Questa peculiare cooperativa, situata a Madrid, è una casa editrice ma anche una libreria, si occupa della distribuzione e funziona da centro sociale dato che nei suoi locali si offrono corsi, dibattiti, proiezioni e riunioni. Traficantes è conosciuta per aver creato un modello di produzione sostenibile in cui il download gratuito dei testi si affianca alla vendita di libri stampati. La loro proposta comunque è molto più ambiziosa. In questo progetto i testi sono strumenti collettivi di pensiero e la pratica della lettura sembra essere capace di creare una plusvalenza di relazioni sociali. Nel modo in cui organizza il proprio lavoro, forma lettori, costituisce le sue collezioni, distribuisce i suoi testi e finanzia un’imprenditorialità critica, Traficantes sembra intendere il libro come un luogo di incontro che potenzia diversi dibattiti, posizioni e pratiche all’interno dei movimenti politici. Le linee strategiche presenti nei suoi libri sono l’economia politica, la cultura libera, il femminismo, la geografia critica, la critica della produzione culturale e altre ancora.

Questo è il modo in cui si definiscono sul loro sito web: Traficantes de sueños è un progetto di produzione e comunicazione politica con sede a Madrid, che aspira ad apportare contenuti e

Evoluzione del progetto

Proviamo a seguire il processo di crescita dalla nascita della piccola libreria nel 1995 in una posizione emblematica, vicino alla piazza Tirso de Molina, uno dei punti più significativi a Madrid per l’attivismo politico, culturale e sociale dato che accoglie tutte le domeniche un mercatino di libri a tema sociale/politico. I movimenti sociali degli anni Novanta lavoravano sui temi dell’ecologismo, del femminismo, dell’occupazione di spazi e di centri sociali, dell’antimilitarismo. In questo magma così variegato diverse persone si organizzarono per creare uno spazio stabile dove mettere a disposizione di tutti questi collettivi materiali per la riflessione, la formazione e la discussione per poter avanzare in qualche modo tutti insieme. La necessità di una certa stabilità rispondeva al problema della precarietà di tante piccole biblioteche/librerie che nascevano nei numerosi spazi occupati nella Spagna degli anni Novanta, che però rimanevano progetti temporanei senza la possibilità di crescere.

La scelta del libro appunto portò ad interrogarsi in fretta sulla sostenibilità del progetto, che dagli inizi si sentiva parte di una rete più grande inserita nei movimenti sociali. Il primo passo è stato passare da libreria a libreria associativa.

Il concetto di base della libreria associativa è avere dei soci che si impegnano a supportare il progetto con un apporto mensile in

cambio di una serie di sconti, una specie di finanziamento collettivo. Fondamentale quindi è stato trovare persone che considerassero necessario ed interessante sostenere un progetto come questo, anticipando piccole quote; questo ha permesso nel tempo di creare una

serie di relazioni tra diverse persone e collettivi che sono diventate una vera e propria rete. Questo generarsi di incontri e di possibilità di progetti è un motore molto più forte del semplice contributo economico.

Negli anni Traficantes è cresciuta, diventando da libreria associativa a casa editrice, occupandosi poi anche della distribuzione; dagli anni 2000 il progetto è cresciuto con la proposta grafica, e infine con lo spazio di autoformazione e produzione Nociones Comunes. La sede della libreria è quindi uno spazio collettivo, aperto alla città, in un luogo centrale e significativo di Madrid, che accoglie numerose presentazioni, proiezioni, riunioni, laboratori e dibattiti. Il legame di Traficantes con i movimenti sociali non è variato, e, per questo motivo, cambia insieme a loro: in questa evoluzione continua, quando cambiano le domande, cambiano anche le risposte e le alternative che si propongono. È un processo vivo: la casa editrice funziona meglio quando è capace di ascoltare ciò che succede nei movimenti sociali e questa connessione le dà una maggiore probabilità di presentare testi che rispondano all’interesse della gente. Così la casa editrice rinforza il movimento e questo a sua volta rinforza la casa editrice. È una relazione di dialogo in una spirale costante, potremmo dire in un circolo virtuoso.

Organizzazione interna

Traficantes è un’associazione culturale che funziona come un collettivo, ovvero in maniera assemblearia e orizzontale. Attualmente sono 14 i componenti dello staff con responsabilità, più una serie di collaboratori. Ogni area si organizza attraverso la propria assemblea, e ha quindi autonomia sia economica che per la presa di decisioni quotidiane, cosa che permette che i processi siano abbastanza agili. Inoltre, c’è un coordinamento settimanale di tutto lo staff per prendere le decisioni più a medio e lungo termine e per definire le linee sulle quali lavorare e investire. Questa cadenza di incontri viene combinata con una o due riunioni annuali nelle quali si fa un bilancio del lavoro e degli obiettivi ed una proiezione per i mesi successivi.

Traficantes è iniziato come un progetto di attivismo politico e culturale per cui non c’era ricompensa economica per le persone che vi dedicavano del tempo, ma a poco a poco si è trasformato in un progetto di autoimpiego. Il cambiamento è avvenuto a mano a mano che il progetto cresceva, dato che di pari passo aumentava il tempo e il grado di professionalità richiesto. C’è stato quindi un processo di specializzazione e formazione nelle funzioni di libraio ed editore. Da un certo momento il collettivo ha deciso che era necessario uno stipendio per il lavoro svolto, che fosse dignitoso e con contratto regolare. In altri progetti politici il rifiuto dello Stato passa anche da un rifiuto delle sue strutture di protezione collettiva; nel caso di TDS, invece, si considera che sia stato lo Stato ad appropriarsi delle formule di cura collettiva che aveva creato il movimento operaio. Tutte le aree di TDS sono produttive e ogni lavoratore riceve lo stipendio dalla sua area. Esistono dei meccanismi di solidarietà interna, e tutti gli stipendi sono uguali.

Per quanto riguarda gli stipendi e la lotta contro la precarietà comunque il collettivo ha scelto la propria posizione con una riflessione interna, tenendo conto che in un progetto precario, con pochi soldi, si tende a non pagare per le cose di cui si ha bisogno, e si finisce per contribuire a generare precarietà (per esempio

28

se inviti un gruppo a suonare al centro sociale, meglio se non si fanno pagare). Per rompere questo circolo vizioso invece l’idea è di pagare in forma giusta tutti i servizi intorno al progetto; coscienti che si tratta di circolazione di soldi tra poveri e che contemporaneamente è da portare avanti una lotta parallela per una più equa divisione della ricchezza e per altri diritti collettivi, ma senza dubbio il pagamento dei servizi offerti sostiene un’economia solidale che permette a tanti di andare avanti.

Economia sociale/ Impresa politica

Questi termini sembrerebbero antagonistici: può un’azienda/ impresa essere qualcosa di politico? È possibile che l’economia sia qualcosa di sociale? Le imprese sono effettivamente qualcosa di molto politico; sembra che possa esistere solo un tipo di azienda: quella capitalista che conosciamo, il cui unico obiettivo è ottenere benefici senza tenere in conto il pianeta e gli esseri che ci vivono.

Ma tante persone si possono unire e mettere in moto processi produttivi, che generano posti di lavoro, beni e servizi, a partire da principi etici. Questa è la base dell’economia sociale, che conta in tutto lo stato spagnolo, e in tutto il mondo, migliaia di cooperative, associazioni e aziende che producono secondo un altro modello economico. L’obiettivo non è accumulare benefici, bensì generare beni e servizi attraverso strutture produttive giuste, dove ciò che conta sono l’uguaglianza nel lavoro, l’uguaglianza di genere e il rispetto per il pianeta.

Traficantes è un progetto di economia sociale e un’azienda politica. È un’associazione senza scopo di lucro dove comandano i lavoratori. Uno spazio produttivo dove si tiene molto in conto ciò che può essere politicamente utile a movimenti e collettivi che aspirano alla trasformazione dello stato attuale delle cose; TDS può apportare qualcosa perché è immerso nel tessuto vivo della città. Come molti altri progetti di economia sociale quindi sopravvive grazie alla comunità che sceglie di appoggiarlo perché lo considera una risorsa preziosa per tutte/i.

Cultura libera

Una delle peculiarità del progetto è lo scommettere su una cultura libera. I movimenti per la cultura libera aspirano alla libera diffusione della conoscenza e delle espressioni artistiche della società. Comprendendo che questi saperi sono il risultato della collaborazione sociale, considerano che vincolarli mediante le leggi della proprietà intellettuale danneggia lo sviluppo della società e di ognuno dei suoi membri.

Per questo motivo, i testi della casa editrice TDS vengono pubblicati con la licenza Creative Commons, che permette di copiare liberamente e distribuire senza scopo di lucro. Inoltre, nello stesso momento in cui i libri di TDS vengono pubblicati e sono in vendita, viene contemporaneamente caricato il pdf sul loro sito, per download gratuito, a disposizione delle persone che vogliano replicare quei contenuti. Questa scelta è stata una scommessa, un’intuizione; nessuno poteva assicurare che avrebbe funzionato, ma si è dimostrata sostenibile

nel tempo. Con la loro esperienza hanno dimostrato che anche mettendo a disposizione il download gratuito, si continuano a vendere libri fisici.

Il ragionamento di base ruotava intorno al fatto che l’importante per un libro è sapere che esista, solo in questo modo c’è poi la possibilità che venga letto e acquistato. Quindi più gira l’informazione o anche il testo intero, più viene conosciuto e comprato. Per una

casa editrice piccola e di pensiero critico, al giorno d’oggi internet apre una finestra di visibilità che permette, anche senza disporre di una grande macchina promozionale, di entrare in un mercato molto concentrato nelle mani delle grandi case editrici, che si accaparrano la maggior parte del mercato.

Ma, inutile negarlo, libero non vuol dire gratis, e i progetti di cultura libera hanno quindi bisogno della co-responsabilità della comunità, ovvero che chi crede nella libera diffusione della cultura, li sostenga in molteplici forme.

Fare rete

Traficantes partecipa alla Fundación de los Comunes, iniziativa condivisa con l’Ateneu Candela di Terrassa, in Catalogna, e la Casa Invisible di Malaga. Grazie a questa federazione hanno attivato il progetto Nociones Comunes a livello statale e incoraggiano la produzione di analisi e ricerche, come con l’Osservatorio Metropolitano di Madrid e di Barcellona o Azofra a Saragozza. Formano parte della rete anche altri progetti-libreria come Katatrak di Pamplona, La Pantera Rosa di Saragozza, Synusia a Terrassa e La Fuga a Siviglia.

L’obiettivo della rete è generare un nuovo modello istituzionale, che superi il vuoto o la limitata capacità di risposta delle istitu-

zioni tradizionali alla situazione critica che stiamo attraversando, a livello economico, sociale e politico. La proposta è quindi sostenere il pensiero e l’azione critica con la costituzione di un polo trasversale di produzione critica che metta in circolazione nuovi paradigmi di interpretazione della realtà e nuove proposte di trasformazione nelle nostre pratiche di vita.

https://fundaciondeloscomunes.net/

Anche queste connessioni con diversi collettivi in vari punti della penisola arricchiscono il bagaglio culturale del progetto, permettono confronto continuo e aiutano a tenere il polso delle inquietudini, energie e necessità che si manifestano nel tessuto sociale.

La rete di librerie è fondamentale. Prima di costituire la Fundación il sostegno era pratico in una rete di vendita solidale, dove poter integrare tutto il circuito del libro dalla capacità di incidenza, alla diffusione, alla visibilità. Ogni casa editrice offriva uno spazio privilegiato nella sua libreria alle pubblicazioni delle altre, che venivano sempre raccomandate anche perché prodotto di un dibattito collettivo. La collaborazione poi si è ampliata condividendo strumenti come l’architettura della pagina web e la sua programmazione, e all’inizio con formazione ai librai e la possibilità di avere libri in deposito. Quando una libreria è nuova e c’è un margine di incertezza sul futuro, nessuno vuole lasciare libri in deposito, in questo modo invece si mette in pratica il mutuo appoggio e si cerca di intercedere con altre librerie perché facciano lo stesso. Questo certamente aiuta nell’impresa iniziale di aprire una nuova libreria. Inoltre, condividendo gli stessi dibattiti politici il coordinamento si è ampliato alla Fundación per proporre presentazioni di libri o corsi di Nociones comunes. C’è un processo di sinergia tra i diversi progetti che passa attraverso una lotta comune.

Formazione e attività proposte

Per quanto riguarda la preparazione, in Traficantes quasi nessuno ha compiuto studi legati all’editoria o alla distribuzione, la maggior parte dei componenti del gruppo hanno studiato storia, lettere, architettura, design ma soprattutto tutti/e si considerano attivisti/e e quindi i contenuti dei libri vengono dalla loro formazione e dalla loro militanza.

«Essere immersi nei movimenti politici del nostro tempo è ciò che ci fa scommettere su determinate linee. Essere nelle lotte, nelle strade é ciò che ci permette di individuare quali campi sono potenzialmente utili per cambiare le cose o per il pensiero critico trasformativo».

La forza di questo collettivo pare proprio questa immersione in un contesto politicizzato e la plasticità del progetto, capace di adattarsi alle diverse necessità aprendo nuove linee di azione, sempre in evoluzione.

L’idea di offrire servizi di grafica e design nasce dal fatto di avere già sviluppato queste competenze con la casa editrice e quindi dal mettere a disposizione di terzi le proprie capacità, rispondendo così a una necessità delle reti di attivismo e del contesto politico in cui si muovono.

C’è poi fin dall’inizio un’attenzione verso proposte culturali gratuite e accessibili a tutti/e e allo stesso tempo un interesse perché il lavoro, le competenze e il tempo investito dalle varie persone venga valorizzato. L’idea di proporre dei cicli di incontri parte quindi da questa necessità di approfondire delle singole presentazioni o dibattiti che non offrivano continuità o possibilità di arricchire il discorso. Nociones comunes nasce nel 2010 e propone corsi in otto o dieci sessioni, dove uno o più invitati apportano il loro punto di vista su un argomento, con l’obiettivo di creare una riflessione comune. Le sessioni vengono registrate e messe a disposizione su internet con Creative Commons in modo che questi contenuti non siano solo per le persone che possono

partecipare fisicamente agli incontri. Si è creato perciò un archivio di memoria e discussione accessibile su internet. Ció concorda totalmente con gli obiettivi del progetto.

Le attività organizzate da TDS sono circa 250-300 all’anno, praticamente tutti i giorni, e la maggior parte sono gratuite. I corsi organizzati con Nociones Comunes invece generalmente sono a pagamento. È previsto tuttavia che ci siano diverse tariffe, per tutte le tasche. Le tariffe basiche sono Precaria, Standard e Sostenitore ma in ogni caso nessuno rimane escluso per questioni economiche. In conclusione, possiamo dire che la plasticità e la connessione con i movimenti sociali in cui è immerso siano le caratteristiche principali di questo progetto. Con una grande capacità di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche nell’ambito della produzione editoriale, e il coraggio di saper scommettere su intuizioni controcorrente.

Links

Entrevista a Beatriz García de Traficantes de sueños (Maldita Cultura) | Valor de cambio

https://elasombrario.publico.es/traficantes-de-suenos-luchar-con-libros

34

Nascita e sviluppo

Non ci ricordiamo la data, forse era il febbraio del 2015, ma ricordiamo il luogo: Magazzini Prensili, spazio autogestito nel feltrino da alcuni giovani con progettualità artistiche artigianali. Soprattutto ricordiamo chi: alcuni contadini, qualche volto visto in svariati incontri, festival, altri non conosciuti. Tutti presenti in una stanza a discutere del senso del nostro lavoro, delle progettualità mutualistiche che possono intercorrere tra le varie realtà agricole, del valore politico delle nostre azioni, delle difficoltà di arrivare a fine mese quando ci si prende la responsabilità di lavorare in agricoltura.

Nasce così, informalmente, il primo gruppo Genuino Clandestino. Nasce come snodo tra le realtà di Belluno, Treviso e Venezia poi, con il passare del tempo, vedrà partecipi soprattutto le realtà contadine della Marca Trevigiana. Ironicamente il gruppo, unico in Italia, viene accolto con il sorriso dai compagni di «Campi aperti» quando verranno a conoscerlo e si chiamerà «Genuino clandestino Treviso Belluno Venezia». Il collettivo promotore non avrà per anni un nome. Solo negli ultimi tempi il gruppo si è dato il nome di «Erbe matte».

L’inizio non sarà facile, passeranno diversi mesi e qualche riunione, poche all’inizio. I contadini sono troppo impegnati nei campi per ritrovarsi. Poi, piano piano, anche se con fatica, riusciremo a confrontarci con il manifesto nazionale di Genuino Clandestino, discutendone ogni punto ed elaborando regole autonome.

Dopo qualche mese, la situazione si sblocca in coincidenza dell’assemblea nazionale che si terrà presso il bocciodromo autogestito di Vicenza. Ogni anno si tengono due assemblee nazionali itineranti che scandiscono il ritmo del movimento nazionale: ci si confronta e ci si dà collettivamente le coordinate, le parole d’ordine, i contenuti condivisi su cui lavorare.

Il movimento Genuino Clandestino è nato nel bolognese, per poi diffondersi su tutto il territorio nazionale, cercando di dare delle risposte concrete a tutti quei compagni e compagne che hanno scelto di imbracciare zappa e rastrello per iniziare a seminare una relazione nuova con la terra. È un movimento formato da contadini e contadine, simpatizzanti e coproduttori, persone che scelgono concretamente di solidarizzare con chi trova nella terra la sua forza e potenzialità produttiva e sociale.

Nella ricerca di dare forza e concretezza alla realtà locale che si stava creando, il primo scoglio che si è presentato è stato individuare il luogo dove poter realizzare le progettualità che divenivano via via sempre più chiare e condivise. L’incontro a Vicenza con alcuni militanti del centro sociale Django di Treviso darà ulteriore spinta positiva al progetto.

Per diversi anni nella terza domenica del mese, appuntamento che poi diverrà consuetudine, si tiene un mercatino di vendita dei nostri prodotti e in tale occasione si dialoga con la gente del posto. Raccontiamo la biodiversità dei nostri campi, le nostre idee, il nostro manifesto, distribuendo volantini, illustrando corsi e iniziative varie. Il mercoledì diventa il giorno della consegna delle verdure e del pane presso la bottega gestita dal G.A.S. La Piave.

La relazione, per noi «sacra», con i clienti o coproduttori, è avviata grazie a questi continui interscambi. Individualmente ognuno ha il suo percorso, ma qui si privilegia il lavorare insieme. In questo piccolo mondo alcune realtà troveranno terreno per far germogliare la propria esperienza, in tranquillità, senza burocrazia. Non è facile fare agroecologia all’interno del modello di sviluppo attuale, competitivo e unilateralmente razionale, composto da esperienze economiche strutturate, volte unicamente al profitto. Il nostro territorio è un intreccio di capannoni, vigneti, strade e cave. I campi ecologicamente resistenti appaiono solo raramente. Sicuramente la relazione e la costruzione di contenuti condivisi, che si traduca in pratiche reali, è l’unica speranza che abbiamo per dare e darci una risposta al nonsense dell’asfalto padano.

I contenuti maturati dal gruppo sono affini a quelli del Genuino Clandestino nazionale. Ci si insedia nelle zone agricole che ancora sopravvivono. Scegliere di liberare la terra dalla chimica e dal dilagare dell’industria è una vera e propria battaglia campale, che si combatte palmo a palmo. Diviene sempre più necessario aumentare il territorio liberato dalle sementi delle multinazionali, dai prodotti deleteri per le falde acquifere, dai veleni mortali per la fauna selvatica, ma è sempre più difficile. I semi commerciali ibridi totalizzano l’agricoltura tradizionale rendendo quella ecologica sempre più complessa da praticare con piante non adatte a essere coltivate con tecniche naturali.

Fare biodiversità

Fare biodiversità significa portare avanti linee genetiche tradizionali che arricchiscono la nostra quotidianità di sapori, colori, profumi, nutrimenti che sfuggono dalla ricerca ingegneristica delle multinazionali. L’industrializzazione del prodotto, la programmabilità della sua pezzatura ai fini commerciali, la maturazione standardizzata per facilitarne la raccolta e la distribuzione, omologano la varietà delle specie coltivate. Questo comporta come corollario la perdita della capacità del contadino di salvare il seme e si rende così l’agricoltura totalmente dipendente dalla ricerca delle multinazionali che, attraverso il meccanismo dei brevetti, rendono costoso il patrimonio comune della vita e fuori dal controllo da parte degli agricoltori. Ecco che il grano antico Verna di Giovanni, il mais bianco perla di Daniel, il cavolo riccio di Michela ridanno i sapori e la genuinità di un’alimentazione capace di nutrire.

Per fare resistenza in campagna c’è bisogno non solo di contadini che facciano funzionare economicamente le loro aziende, le loro comuni, i loro eco-villaggi, ma anche di tutta una rete

sociale che li appoggi e ne condivida le scelte. Questo si traduce nella pratica in mercati della terra, gruppi di acquisto solidale, gruppi di acquisto solidale della terra, collettivi di supporto all’agricoltura contadina. C’è tutto un lavoro da fare per la selezione e conservazione delle sementi tradizionali, che per riuscire, ha bisogno della partecipazione di tante realtà. Per non ricadere nel seme brevettato bisogna iniziare un lavoro importante che non può essere fatto se non con un lavoro condiviso.

Un’altra battaglia importante per il Genuino Clandestino è quella di riuscire a diminuire il tempo dedicato alle sempre più onerose incombenze burocratiche, liberando risorse da dedicare in modo più proficuo alla cura della terra e dei suoi prodotti. È intollerabile dedicare il 20-30% del tempo alla burocrazia. Si dà spazio anche a realtà che nell’economia classica sarebbero considerate marginali, ma che invece con passione ancor più viva si prendono cura di un territorio. Essere delle realtà più agili e strutturate, meno soffocate da regole e adempimenti burocratici è un punto di forza. Nostra scelta è far sì che il proprio agire non abbia sempre solo il fine economico, ma che si possa creare un equilibrio sempre nuovo fra la propria sopravvivenza e la cura delle reti di vita in cui si è immersi quando si lavora in campagna.

Una delle cose importanti per i contadini che lavorano in accordo con la natura è la necessità di comunicare efficacemente il proprio modo di produrre, per farne comprendere la genuinità. È importante per noi quindi non delegare a un ente certificatore esterno che burocraticamente garantisca la qualità del prodotto. In questo orizzonte nasce il vero nucleo di Genuino Clandestino: l’assemblea autogestita dei contadini e simpatizzanti. Insieme si costruiscono le regole e i percorsi. Si crea un sistema di certificazione partecipata.

Perché pagare un ente di certificazione terzo, convenzionato con lo Stato, per poter dimostrare al consumatore l’ecologicità del proprio prodotto quando siamo noi in prima persona, con il nostro lavoro e le nostre scelte a garantire la bontà e autenticità di quanto viene offerto? Le visite nelle aziende sono aperte a quanti vogliono partecipare sia per curiosità sia per affinità con le nostre idee e condivisione dei progetti del movimento. Molto importante è la partecipazione di un nucleo di produttori del genuino con dimestichezza nell’agire agricolo. Se la visita si svolge in un’azienda orticola sarà presente almeno un ortolano del gruppo che accompagnerà e fornirà tutte le spiegazioni al riguardo oppure se si vuole visitare un’apicoltura sarà presente un produttore di miele consentendo in tal modo a ognuno di

approfondire e valutare le criticità specifiche di ogni settore. È importante la condivisione di pratiche e di conoscenze. Si cerca quindi di valorizzare le esperienze di quanti visitano le nostre coltivazioni, promuovendo l’ascolto e il dialogo per metterne in luce peculiarità e soluzioni. È capitato spesso che durante le visite venissero osservate delle criticità legate alle tecniche di produzione, a quel punto si cerca, attraverso la condivisione, di individuare strategie che aiutino a migliorare il nostro agire ecologicamente. Insieme viene individuato il percorso da intra-

La VISITA è un’occasione di confronto che spesso dà luogo a successivi incontri per la costruzione di percorsi comuni prendere e i miglioramenti da apportare. Durante la visita alle aziende produttori e consumatori inoltre conoscono e confrontano le tecniche produttive, condividono prospettive, competenze e difficoltà, apprezzano l’importanza degli incontri che danno luogo a scambi di esperienze nella condivisione spontanea di cibo e risate. La visita è un’occasione di confronto che spesso dà luogo a successivi incontri per la costruzione di percorsi comuni.

Dietro i volti un po’ «fricchettoni» un po’ sornioni di chi ha deciso di mettere mano alla vanga e all’erpice rotante del trattore, ci sono ore di interminabili discussioni e negoziazioni per giungere a decisioni che permettano al gruppo di prendere delle posizioni, di operare delle scelte, di avere maggiore chiarezza nelle posizioni politiche e nelle analisi critiche nei riguardi di un sistema che sta alimentando sempre più il decadimento culturale e il disastro ambientale.

Dalla teoria alla pratica

Siamo vegani? Come resistere alla nuova ondata di OGM camuffati in salsa green? Siamo antifascisti? Cosa significa esserlo oggigiorno nelle nostre campagne di fronte al dilagare del totalitarismo tecnologico? Queste e altre domande elettrizzano di volta in volta le riunioni. Vengono abbracciate prospettive precise nel modo in cui le riunioni si svolgono per cercare di rappresentare tutti i contenuti che animano il gruppo. Le decisioni devono essere condivise e non imposte con la forza dalla maggioranza o dal carisma individuale. Ricerca dell’unanimità, dell’inclusione, per cercare di anticipare una società non impositiva.

Il dominio sulle campagne rispecchia la società industriale attuale: il potere delle macchine dilaga sui terreni a discapito degli alberi, dei paesaggi e delle reti di vita. Terreni, declivi, boschetti, prati incolti, alberi morti funzionali alla vita, nidi, passaggi ecologici, vengono distrutti a ritmo incessante. Creare delle basi sociali, reti di condivisione di progettualità comuni, reti di mutuo aiuto, rendono possibile il delinearsi di nuove realtà e il rafforzamento di quelle esistenti.

I principi comuni si traducono nel quotidiano, nel lavoro dei campi, nella raccolta del cibo che nutre le persone, nel trovare alternative al diserbo chimico e ai nutrimenti di sintesi, ai pesticidi pericolosi per l’uomo e per la rete della vita, fatta di animali e microrganismi che rendono vivo e forte il suolo. Quindi via l’aratro e i macchinari pesanti che sterilizzano il terreno per dare spazio alle aiuole permanenti, alle piante autoctone, alle siepi naturali e al selvatico che congiunge i nostri campi ai residui di

Non somministriamo, per la concimazione, prodotti di sintesi che inibiscono la crescita autonoma delle piante, preservando così anche le falde

acquifere evitando il percolamento di reflui azotati. Circondati da autostrade, superstrade, monoculture come il mais e la soia, finalizzate unicamente al ciclo della carne, che si alternano a immense estensioni di vigneti di prosecco, noi invece tentiamo disperatamente di collegare le nostre esperienze per sostanziare un altro mondo che sia vitale, naturale, umano.

Abbiamo provato a creare, con le nostre poche forze, una comunità con degli impegni, delle linee guida che si traducessero in una politica diversa in una relazione altra con la natura anche con la natura rappresentata dai nostri corpi. In risposta all’attuale politica sanitaria autoritaria abbiamo elaborato un manifesto, declinato localmente, in sintonia con le nostre sensibilità. Diffidiamo dei prodotti di sintesi anche di quelli che vengono inoculati nei nostri corpi pensando che il problema non sia tutto in un organismo da combattere ma nel sistema che lo produce, non lo previene, non lo cura.

Abbiamo trasposto il nostro atteggiamento verso la terra al nostro corpo considerandolo un terreno che, se messo in buone condizioni, dà buoni frutti in grado anche di auto-guarirsi. Sarà la nostra aspra critica verso il Green pass a segnare il punto di rottura con il Django e la fine della collaborazione come gruppo «Erbe matte».

Nel manifesto locale abbiamo integrato l’antifascismo e l’antisessismo, il nostro antiautoritarismo che allarga e integra lo spazio delle libertà e della differenza a tutti gli ambiti dell’esistente. Scopriremo poi, nell’assemblea nazionale tenuta a Mondeggi, cascina occupata dai genuini nei dintorni di Firenze, che la nostra sensibilità è condivisa da tanti contadini del movimento. Non è

un caso che chi sacrifica la propria esistenza per trovare un’alternativa ai prodotti della chimica e che resiste attivamente alle manipolazioni genetiche si insubordini di fronte alla calata dall’alto della sanità tecnoindustriale. Le poche righe che segnalano il nostro manifesto parlano della diffidenza verso un mondo a dimensione di macchina dove ogni frammento di vita diventa monetizzabile e manipolabile. Mondo dove la possibilità stessa della manipolazione diventa automaticamente la possibilità della sua attuazione. Torrenti, animali, cespugli, ife, disegnano il limite entro cui possono maturare le nostre esistenze.

La nostra critica costruttiva e creativa alle macchine vuole significare la resilienza alla programmabilità, all’incasellamento, alla schematizzazione, al disegno forzato che vorrebbe inserirsi nel nostro esistente: capezzagne, incolti, erbe matte, sostanziano l’alternativa agli asfalti rettilinei. I trattori servono, ma non da 200 quintali che danneggiano il terreno compattandolo per poi rendere necessaria la chimica per la sopravvivenza delle piante. L’agricoltura oggi è figlia del lavoro frazionato, non di una società organica. Una manciata di agricoltori specializzati nutre la gran parte della popolazione, ma questo necessita di macchinari, chimica e ipermercati. Per evitare grandi infrastrutture logistiche distributive dobbiamo rilocalizzare le produzioni, rendere le comunità capaci di autonomia, alimentare e creare un consumo di prossimità.

Difficoltà e resilienza

Nonostante la distanza tra le varie esperienze agricole e le difficoltà che si incontrano in questo periodo storico, ambientale e sociale, che hanno minato alcune progettualità o impedito ad alcune iniziative di decollare, l’esperienza è continuata fino ad oggi spostandosi nelle terre del vittoriese (area di Vittorio Veneto). Difficile proseguire la propria attività quando, dopo anni, scopri che il tuo lavoro vale economicamente molto meno del poco che guadagna un dipendente ventenne alla prima esperienza lavorativa da McDonald’s. Diventa inoltre sempre più

difficile riuscire a includere tutti i costi reali di produzione nella creazione del prezzo dei prodotti agricoli, e riuscire a proporre un paniere genuino alla portata di tutti. Ma questo è quanto. La grandine flagella le colture, il sole arde sempre di più, le piogge si concentrano in alcune stagioni rendendo fragili gli ecosistemi, impedendo alle micorrize di proliferare, diminuendo le rese. Ancora un po’ e scopriremo che non è solo faticoso fare i contadini ma che sopravvivere è difficile. Ecco perché un movimento come Genuino diventa necessario, se ben armato degli argomenti giusti per una critica intelligente della realtà.

Ma al di là dei pensieri corretti devono seguire le azioni conformi. Quando siamo stati flagellati nei campi da una tromba d’aria ghiacciata, dopo la quale sono sopravvissute solo delle piccole patate ben nascoste sottoterra, abbiamo visto colleghi venuti a darci una mano, vivaisti venuti a regalarci le piantine da trapiantare, amici e gruppi di persone volontarie che ci hanno aiutato a riavviare il lavoro e clienti che ci consegnavano una busta per cercare di andare avanti. Non solo a noi è toccata questa sorte. A rotazione più o meno ogni anno tocca a tutti, rendendo la prospettiva sempre più inquietante.

Proporzionalmente la solidarietà diventa sempre più presente. Ormai porsi in maniera critica verso la società di massa delle grandi opere, dei grandi capitali, delle grandi istituzioni implica sempre più un’analisi accurata delle contraddizioni dell’esistente, in una progettualità concreta che comincia da percorsi di trasformazione del reale che possono diventare «la propaganda con i fatti» dei nostri tempi.

È importante trovare subito un’alternativa alla passività spettacolare di una società che potremmo definire «socio virtuale». Bisogna comprendere dove stanno le contraddizioni altrimenti non si colgono più. Siamo sprofondati in una sorta di ragnatela consumistica, affetti da sindrome di adattamento. Consideriamo i capannoni e gli ipermercati i nostri angoli affettivi. Quanto sembrano belli anche i filari di viti e questi orti ben curati senza un filo d’erba, questi tappeti inglesi e questi campi di mais della Pioneer così ben disposti.

Come gruppo abbiamo compiuto deboli tentativi di essere presenti nelle lotte al di fuori dei perimetri dei nostri orti ma non riscontrando grande partecipazione. La battaglia contro la Superstrada Pedemontana Veneta era una buona occasione per unire la lotta ambientale alle lotte agricole, denunciando la complicità dello Stato con imprese private impegnate nella devastazione ambientale e nello sperpero di soldi pubblici. Purtroppo, nonostante un collettivo energico, denso e armato di giuste critiche, l’appello è rimasto inascoltato e non è nato alcun movimento importante. Questa, a nostro avviso è però la strada giusta per cercare di realizzare una reale trasformazione, reimpossessarsi delle terre impedendo la logica del capitale che valorizza sé stesso asfaltando, speculando, lottizzando producendo surplus. È la nostra sfida in questo periodo storico: stare dalla parte della natura, partigiani del vivente, solidali con le piante, con gli animali e con tutte quelle persone che dedicano la propria vita per cercare di produrre il nutrimento senza intaccare il delicato sistema naturale.

Marco Antonioli

Scriviamo queste righe a una settimana dalla disastrosa alluvione della Dana a Valencia che ha causato oltre duecento vittime, e a un paio di settimane di distanza dall’ennesima alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria e Sicilia a ottobre 2024. Avremmo potute scriverle a settembre dello stesso anno o a maggio dell’anno precedente. Il punto di partenza sarebbe stato lo stesso: non stiamo attraversando crisi sporadiche con picchi emergenziali, siamo all’interno di una crisi sistemica. Non è cambiamento climatico – perché il clima è sempre cambiato – ma è riscaldamento globale. Tutti i fenomeni estremi a cui stiamo assistendo sono frutto diretto o indiretto di una temperatura media sulla Terra che sta crescendo sempre di più. Già a novembre Copernicus ha annunciato che il 2024 è stato l’anno più caldo della storia. Il primo ad avere una temperatura media superiore a 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale. Quel limite che negli Accordi di Parigi del 2015 ci si era detto di non superare. Non è cambiamento climatico, è crisi climatica. Il riscaldamento globale ha scatenato la «ribellione dei quattro elementi». Il fuoco sta assumendo una forza distruttrice e una capacità di rigenerarsi senza precedenti, l’acqua sta trovando

nuovi modi per evadere da dove è stata costretta dalla spinta costruttrice dell’uomo e sta scomparendo dai luoghi più caldi, la terra sempre più edificata sta franando per riprendersi i propri spazi e l’aria è diventata sempre più irrespirabile.

Come il fuoco sta cambiando e sta incrementando la propria forza distruttrice a causa delle condizioni climatiche, è già stato affrontato dal giornalista canadese John Vaillant nel recente volume L’età del fuoco. Una storia vera da un mondo sempre più caldo (Iperborea, 2024), dove racconta il più grande incendio mai avvenuto. Era il 3 maggio 2016 e a Fort McMurray, Alberta, Canada faceva molto caldo e il tasso di umidità era fra i più bassi mai registrati; è bastata una scintilla per scatenare un incendio incontrollabile. Ciò che ha contribuito al diffondersi delle fiamme è stato anche il luogo in cui è scoppiato. Fort McMurray è una città nata sull’estrazione del bitume. Attività che nasce dal fuoco e che non si può fermare neanche col fuoco alle porte. È la rappresentazione plastica di quello che l’autore chiama Petrocene, l’era geologica dominata dalla corsa dell’Homo flagrans, dirompente quanto un’eruzione vulcanica, all’energia-a-tutti-i-costi.

Per raccontare come l’acqua sta tornando a fluire e a uscire dagli spazi in cui è stata costretta, per avere idea della forza distruttrice dell’elemento da sempre associato alla vita, bisogna guardare alle due alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna in primavera 2023 e autunno 2024 e ancor di più all’alluvione di Valencia di fine 2024. Tutti i principali enti di ricerca che si occupano di gestione del territorio, dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), sono concordi nel dire che l’evento è stato accentuato dalla non adeguata gestione del territorio a livello regionale, e in particolar modo da non essere intervenuti sulle problematicità del dissesto idrogeologico e sulla legislazione sul consumo di suolo. L’Emilia-Romagna è la terza regione d’Italia per consumo di suolo con circa 658 ettari cementificati in un solo anno e l'80% di questa superficie riguarda aree a pericolosità idraulica.

Questa situazione si è evidenziata ancora di più nella città di Bologna a ottobre 2024. È passato tristemente alle cronache il torrente Ravone che taglia da sud a nord alcune zone prospicenti al centro città. Fino al 1932 aveva un corso completamente scoperto che la furia costruttivista dell’epoca ha deciso di tombare a seguito di un «furioso uragano» che aveva allagato numerose case. Questa scelta, che all’epoca sembrava la soluzione migliore, ha fatto da «pentola a pressione» che non è riuscita a contenere le acque.

È invece ancora presto per analizzare i dati precisi relativi alla Dana (Depresion aislada en niveles altos, «depressione isolata ad alta quota») che ha colpito Valencia. C’è un’unica certezza: ciò che genera questi fenomeni è una massa di area fredda che si scontra con le temperature troppe elevate del suolo e del mare; quando è scoppiata la Dana le temperature delle acque del Mediterraneo erano di 5-6 gradi superiori rispetto alla media. Con il riscaldamento globale in atto ci sono ragioni per temere che le precipitazioni saranno più rare, ma molto più intense, proprio perché dipendenti da temperature più alte. Quindi l’acqua continuerà a ribellarsi in primavera e in autunno e il fuoco approfitterà delle temperature più elevate nei mesi estivi.

La ribellione dell’acqua porta con sé anche la ribellione della terra. Strettamente collegati ai fenomeni alluvionali troviamo anche i fenomeni franosi che interessano da anni ampie fasce dell’Appennino dalla Liguria alla Calabria. Secondo l’ISPRA, dal 2016 al 2023 sono stati più di 620.000 gli eventi franosi che interessano il 94% dei comuni del territorio italiano. Nel 2023 nelle sole province orientali dell’Emilia e della Romagna i fenomeni franosi sono stati 80.000. Sintomo di una terra che si ribella alla

La ribellione dei quattro elementi

continua speculazione e incuria dei terreni; come scriveva già nel 2015 la geografa Paola Bonora in Fermiamo il consumo di suolo. Il territorio tra speculazione, incuria e degrado (Il Mulino, 2015) il consumo di suolo è un prodotto della finanziarizzazione immobiliare e della rendita, di una pianificazione territoriale debole e compromessa, di ambiguità legislativa, e in più di speculazione, corruzione, opere inutili.

Altro fenomeno che testimonia la ribellione di terra e acqua è l’aridificazione. È più corretto parlare di aridificazione che di siccità perché come sottolineava nel 2020 il giornalista austriaco Bob Berwyn di Inside Climate News «la siccità implica il ritorno dell’acqua». Mentre ormai in molte zone siccitose l’acqua è scomparsa. L’aridificazione è la porta di accesso alla desertificazione. In Italia la regione più colpita da questo fenomeno è la Sicilia che a febbraio 2024 aveva già dichiarato lo stato di emergenza per siccità, ampliatosi in estate quanto la popolazione della provincia di Agrigento è stata costretta a razionare il proprio consumo di acqua fino al 45%. Con impatti inimmaginabili sulla vita delle persone.