Numero Completo 07

Editoriale

Un nuovo anno inizia, drammaticamente, all’insegna delle guerre e della morte, della distruzione e dell’odio.

Guerra, nel martoriato Medio Oriente, tra Israele e Hamas, con pesantissimo coinvolgimento delle popolazioni civili inermi e di diversi altri paesi, confinanti e non; guerra – che continua, trascinandosi ormai due anni – tra la Federazione russa e l’Ucraina; conflitti, colpi di Stato, guerre civili in varie parti del globo.

Sostenere che la guerra non è il mezzo più giusto e appropriato per la risoluzione della controversie internazionali (o nazionali), riprendendo la nota formula dell’articolo 11 della Costituzione della repubblica italiana, significa, al contempo, ripetere una cosa vera e facilmente constatabile, ma anche fare una affermazione purtroppo retorica. Utopistica, nel senso volgarmente comune del termine, in quanto evocatrice di una impossibilità politica. Giacché proprio la Costituzione italiana (1948), nel suddetto articolo, chiamava a svolgere un ruolo di pacifico arbitrato istituzionale le «organizzazioni internazionali», sottintendendo, in particolare, le neonate Nazioni Unite (1945), che avrebbero dovuto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, garantire finalmente all’umanità un futuro di pace e benessere, limitando direttamente, sul piano del diritto internazionale e, più indirettamente, su quello del diritto nazionale, la sovranità e lo strapotere degli Stati nazionali.

Così invece, in gran parte non è stato. Né poteva essere. Quell’ordine internazionale, che le istituzioni sovranazionali si impegnavano formalmente ad assicurare, nasceva su una base politica troppo diseguale, che si riflette, palesemente, nella struttura e nel funzionamento poco demo-

cratico dell’ONU, organizzazione formata, peraltro, da molti Stati retti in modo autoritario o dittatoriale. E si sovrapponeva a una realtà economica e sociale a sua volta contrassegnata da forti disparità e diseguaglianze. Sicché quel fragile equilibrio, su cui era sorto il nuovo mondo delle potenze vincitrici del Secondo conflitto mondiale, non era destinato, per sua natura, a durare a lungo. Immediatamente, infatti, si spezzò, già nel 1950, con la guerra di Corea, che rivelò al mondo quanto sostanzialmente «calda» fosse, in realtà, quella guerra definita eufemisticamente, a partire da Lippmann, «fredda», che vedeva contrapporsi il mondo delle democrazie capitaliste e dei loro alleati, spesso illiberali e antidemocratici, e quello totalitario del comunismo realizzato: una guerra combattuta spesso per procura, ma non meno crudele e devastante delle precedenti.

A distanza di quasi ottant’anni dalla sua nascita, dopo decine di guerre e stragi a cui raramente le istituzioni sorte per prevenirle o almeno contenerle sono state in grado di porre un limite efficace, l’«ordine» internazionale mostra tutta la sua tragica impotenza, rivelando, sempre più, le insanabili contraddizioni su cui è stato pensato ed edificato. Sono sempre gli Stati nazionali e le loro variabili alleanze armate a dettare, a dispetto di trattati e convenzioni da essi stessi promulgati, i tempi dell’agenda politica internazionale; sono sempre le grandi organizzazioni economiche sovranazionali a condizionare il libero fluire dell’attività politica e sociale.

A fronte di tutto ciò, non possiamo certamente che auspicare, nell’immediato, il ripristino di condizioni minime di esistenza e di pace per le popolazioni civili vittime innocenti dei conflitti, il ritorno a una situazione non guerreggiata, la sconfitta di ogni militarismo, integralismo religioso, l’avvio di percorsi di pace che garantiscano al contempo la sicurezza dei popoli e l’autodeterminazione di tutti i soggetti collettivi coinvolti. Ma la politica di sanare, «a valle», alcuni problemi in modo da far cessare quanto prima le ostilità armate, deve essere affiancata dalla reale volontà di dar vita, «a monte», a progetti autenticamente riformatori, lungimiranti perché basati su un deciso cambio di passo e su modifiche strutturali di sistema, capaci di creare quelle condizioni di giustizia politica e sociale che sole rendono credibili e duraturi gli accordi di non belligeranza tra le istituzioni e i popoli. A partire dall’esistente, dalla «diplomazia dal basso», dalle realtà che cooperano a livello di economia e

società civile; dando vita a progetti culturali ed educativi fondati sulla laicità, sulla lotta ai fondamentalismi religiosi, sul rispetto dell’altro, sulla pace. Occorre uscire dalla pericolosa illusione che le istituzioni preposte al governo mondiale, espressione di assetti di potere intrinsecamente autoritari e ingiusti, possano essere la fonte da cui scaturisce, non si sa per quale magia, una realtà opposta, fondata sulla libertà, la giustizia, la fraterna collaborazione. È necessario limitare il potere degli Stati dal basso: favorire la cooperazione, il mutuo appoggio, nella società civile, lo sviluppo di strutture federali e confederali di potere capaci di creare un ordine superiore a quello degli Stati nazionali, per propria natura basato sulla divisione e sulla contrapposizione. Progetti in questo senso erano stati formulati, per esempio, in riferimento alla realtà israelo-palestinese: meriterebbero di essere ripresi, meditati e attualizzati.

La nostra piccola rivista si impegnerà, nei prossimi numeri, a farli conoscere, presentando, al contempo, esperienze di solidarietà e mutuo soccorso nelle zone di attrito e conflitto, nella speranza che possano servire da esempio e moltiplicarsi. Alimentiamo con forza e convinzione la speranza di costruire un mondo più libero e più giusto: non è solo un nobile desiderio ma, sempre più, una necessità storica e politica.

***

Il numero 7 di «Semi sotto la neve» affronta i temi della violenza e della resilienza, dell’oppressione e della libertà, con una particolare attenzione alle forme di mutuo appoggio e di solidarietà libertaria.

Nelle esperienze: Jacopo Anderlini descrive alcune coraggiose realtà che praticano forme auto-organizzate di assistenza ai migranti che tentano di raggiungere a piedi la Francia dall’Italia, attraverso pericolosi sentieri alpini; il Centro Veneto Progetti Donna si racconta, alla luce della sua pluridecennale attività di lotta alle violenze contro le donne, che comprende ascolto, sostegno, aiuto legale, ma anche opera di sensibilizzazione culturale su vari livelli di contrasto all’ideologia del patriarcato; sullo stesso tema, Anna Lisa Bertolo e Maurizio Giannangeli ricostruiscono la storia di Maschile Plurale, associazione di uomini che lavora alla creazione di un immaginario maschile liberato dal desiderio di dominio e sopraffazione.

Negli approfondimenti, due interventi riflettono sullo sviluppo tecnico delle società contemporanee e pongono questioni ineludibili circa il rapporto tra mezzi e fini: Pamela Boldrin svolge una riflessione critica sul tema dell’intelligenza artificiale, sulle potenzialità positive e soprattutto i rischi della creazione di una coscienza digitale che, come avevano prefigurato le distopie fantascientifiche, fornisce al dominio nuove formidabili capacità di controllo, rendendosi sempre più autonoma dalla mano del suo creatore; Anselm Jappe indaga gli elementi che spiegano l’enorme diffusione del calcestruzzo nel Secondo dopoguerra, evidenziando la stretta interconnessione esistente tra l’utilizzo del cemento come materia di costruzione e il produttivismo capitalista.

Nella conversazione, Gabriel Kuhn, poliedrico intellettuale e militante libertario, a colloquio con Matthew Wilson, si interroga sui limiti della progettualità anarchica, sulla necessità di riflettere sulle carenze organizzative dell’anarchismo e sull’urgenza di elaborare risposte concrete ai grandi problemi che attanagliano il genere umano, in linea con lo spirito rivoluzionario della tradizione libertaria.

Nell’internazionale, Martin Bartenberger sviscera gli elementi di democrazia radicale presenti nella filosofia pragmatista di John Dewey e individua alcune importanti affinità col pensiero libertario, in particolare con le tesi sulla democrazia diretta elaborate da David Graeber.

Nelle radici vengono presentati due personaggi centrali della cultura libertaria tra Otto e Novecento: Francesco Codello ricostruisce la biografia intellettuale di Marie Isidorovna Goldsmith, scienziata e attivista anarchica di grande caratura legata, in particolare, alla figura di Kropotkin, mentre A. Soto ripercorre la traiettoria filosofico-politica di Albert Camus, gigante della letteratura mondiale, filosofo libertario molto vicino al movimento anarchico.

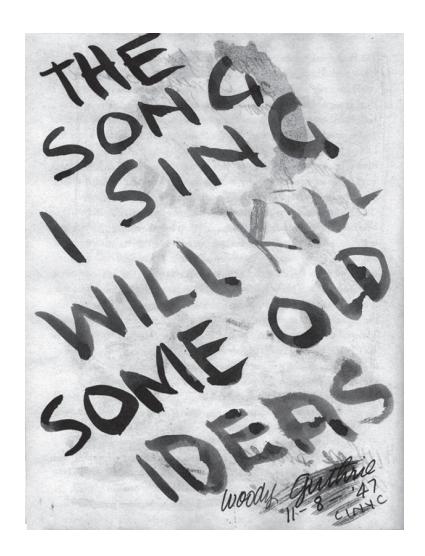

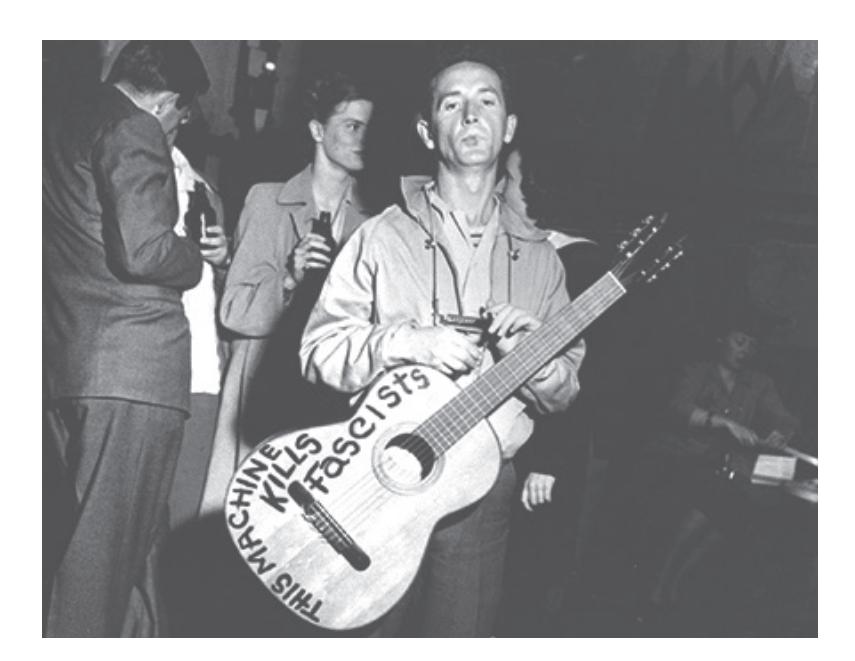

Uno spazio importante viene dedicato da «Semi sotto la neve» alla musica con Maurizio Bettelli, che analizza l’opera di Woody Guthrie, il maestro della canzone statunitense di impegno sociale, e ai libri, con le recensioni di Chiara Gazzola e Francesco Berti.

Infine, viene inaugurata una nuova rubrica, il vocabolario politico di Bieffe, che analizza in questa occasione il tema della violenza e nonviolenza.

***

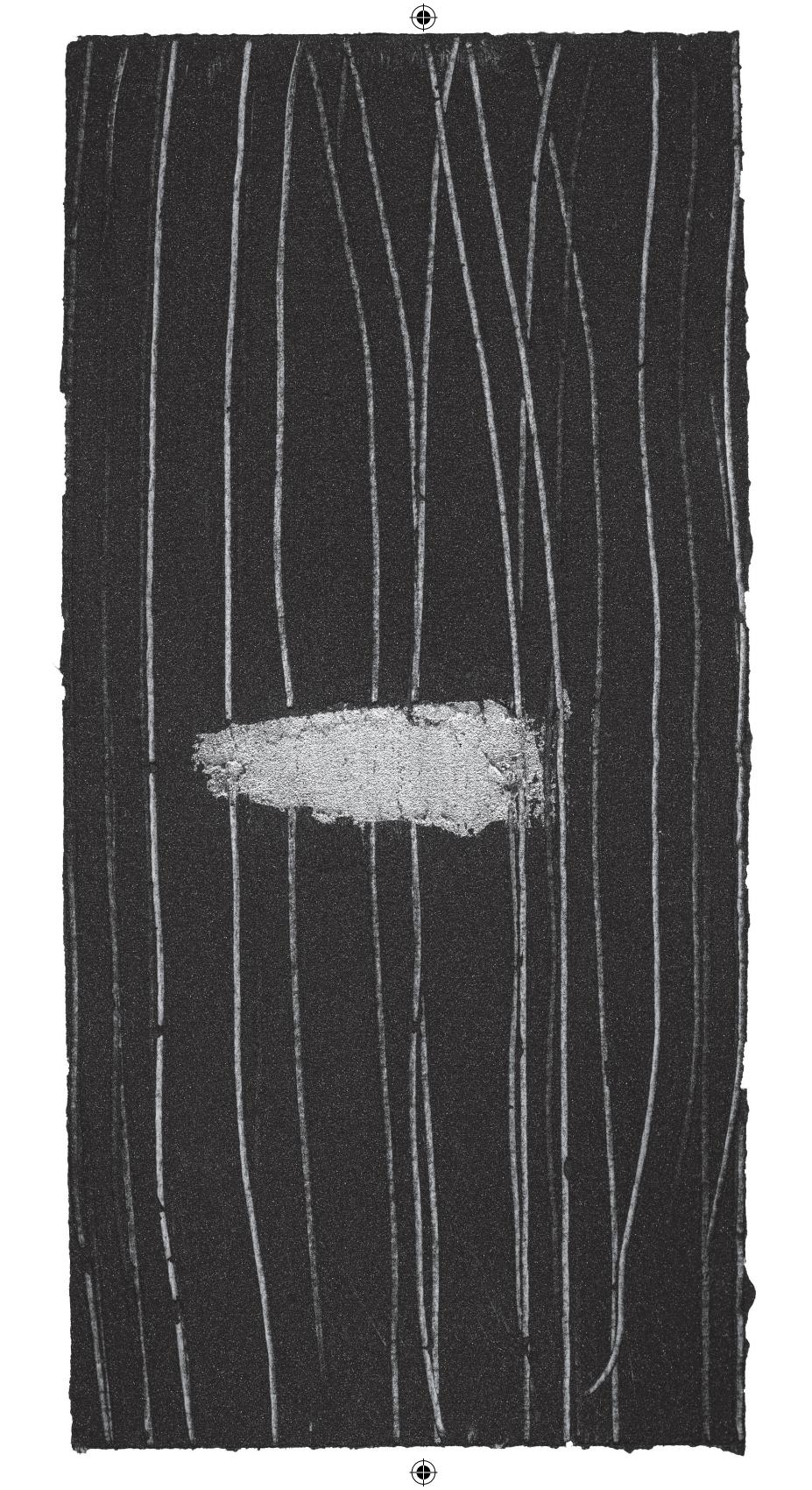

Con dolore comunichiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori la scomparsa di Roberto De Grandis avvenuta a inizio dicembre. Roberto ha curato la scelta delle illustrazioni della rivista fino a oggi, trovando la collaborazione di diversi artisti, oltre a contribuire con undici ritratti alla rubrica radici. L’ultimo suo lavoro che pubblichiamo è un ritratto di Albert Camus che trovate in questo numero e più in generale le ultime sue opere sono quelle che potete trovare in copertina e all’interno di un libro del nostro comune amico e collaboratore Guido Candela sul rapporto tra il pensiero libertario e quello religioso in via di pubblicazione per Franco Angeli.

Generoso e disponibile, ha dato concretezza alla grande considerazione che aveva del nostro lavoro e delle nostre idee, unendo in maniera originale l’amore per l’arte con l’impegno umano e sociale. Grafico, incisore, illustratore, pittore, curatore di mostre, è stato un grande artista del quale, come ci scrive il suo collega e amico Pier Paolo Del Bianco, sentiremo parlare nel tempo. A Roberto il nostro pensiero, alla moglie Sandra e al figlio Davide il nostro abbraccio sincero.

***

Confidiamo sempre nel sostegno attivo, partecipato e critico dei nostri lettori: in questo numero presentiamo anche una nuova veste grafica in uno sforzo di rinnovamento della rivista che, un po’ alla volta, si fa conoscere da un pubblico sempre più ampio. Non potendo contare in una rete di distribuzione commerciale, siamo costantemente alla ricerca di nuovi diffusori, di maggiori contributi, di organizzare presentazioni e dibattiti: aspettiamo commenti e proposte!

Solidarietà al transito in Val Susa Migrazioni e rotte alpine

Jacopo Anderlini

Introduzione

In relazione alla cosiddetta «lunga estate delle migrazioni» del 20151 – cui ha corrisposto una generale crisi dell’accoglienza in Europa – in diverse regioni europee sono state attivate diverse forme di solidarietà e sostegno ai rifugiati e ai migranti in transito. Gli attori della società civile hanno sperimentato nuove pratiche e discorsi volti a contestare o contrastare le politiche migratorie europee e nazionali, nonché a compensare le carenze istituzionali in diversi percorsi di accoglienza.

Nel contesto attuale della migrazione non autorizzata intra-europea, l’area del confine alpino tra Italia e Francia corrispondente alla regione della Val Susa è emersa come uno dei punti focali degli attraversamenti, costituendo un vero e proprio crocevia della mobilità migrante e un punto di condensazione di diverse rotte – congiungendo la cosiddetta rotta balcanica e la rotta del Mediterraneo centrale.2 In egual misura, in

1 Nella prima metà del 2015 i paesi europei sono stati interessati da un numero consistente di arrivi di richiedenti asilo, più di un milione. Un afflusso che ha diverse concause: l’onda lunga delle primavere arabe, l’esacerbarsi del conflitto siriano e delle violenze perpetrate dall’ISIS, le politiche di non-accoglienza ed espulsione di Turchia ed Egitto. 2 Le «rotte» sono un costrutto che iper-semplifica forme di mobilità molto diverse tra loro. Chi percorre la «rotta del Mediterraneo centrale» può aver vissuto in Tunisia per diversi anni prima di tentare di spostarsi in Europa, o essersi fermato in Italia per diverso tempo. Le traiettorie di mobilità sono raramente lineari e corrispondenti agli idealtipi con cui di solito vengono descritte.

questo stesso passaggio spiccano in modo significativo diverse forme di solidarietà nei confronti dei migranti undocumented in transito, in grado di trasformare la natura stessa della mobilità. Le reti di solidarietà sono emerse come attori chiave nel dibattito contemporaneo sulle migrazioni non solo per il loro ruolo di sostegno alle persone in movimento ma anche per la loro capacità di contestare concretamente il regime di confine contemporaneo. Questi gruppi rappresentano una costellazione di attori sociali, pratiche, discorsi e relazioni cangianti, che insieme alludono e richiamano nuovi immaginari post-nazionali basati sulla libertà di movimento. Un processo di cui le reti solidali attive in Val di Susa costituiscono un esempio significativo.

Il confine alpino

Dal 2017, il percorso di attraversamento che converge sul Passo del Monginevro – tra la Val di Susa sul lato italiano e la regione di Briançon sul lato francese – è diventato un nodo cruciale della mobilità dei migranti all’interno dell’area Schengen. Questo percorso è emerso in particolare nel 2015 con l’incremento delle traiettorie di mobilità lungo la rotta balcanica e a seguito dell’intensificazione dei controlli nella sezione meridionale e costiera della stessa frontiera, tra le città di Ventimiglia e Mentone, rispetto alla quale i passaggi alpini rappresentano un punto di transito alternativo e relativamente poroso. Dopo un primo periodo in cui è stato privilegiato il transito lungo il Colle dell’Échelle, si è poi routinizzato e stabilizzato il transito lungo il Colle del Mongine-

10

vro, un passo situato a un’altitudine di circa 2.000 metri. In questa fase, per contrastare il passaggio di cittadini provenienti dal Sud globale, questo tratto di confine alpino ha acquisito una nuova materialità: attraverso controlli selettivi basati sulla profilazione razziale, ogni giorno le autorità francesi cercano di scoraggiare e bloccare i tentativi di attraversamento oltralpe dei migranti. Infatti, dal 2015 il go

verno francese ha ripristinato controlli sistematici lungo il confine con l’Italia - prima a Ventimiglia, Mentone e Val Roja poi, dal 2017, in Val di Susa e nel Briançonnais – con la sospensione continuata degli accordi di Schengen – forzando l’interpretazione degli Articoli 25 e 26 dello Schengen Border Code che regolano la reintroduzione temporanea ed eccezionale dei controlli alle frontiere interne dei paesi membri. In termini di composizione delle persone in transito, fino al 2019 sono stati prevalenti giovani uomini provenienti dall’Africa subsahariana, mentre dal 2020 la rotta alpina ha visto la presenza di persone provenienti dall’Afghanistan, Marocco e Iran. I transiti dalla rotta balcanica hanno rappresentato la maggioranza: si entra in Italia dal confine orientale e, dopo aver attraversato i nodi di Milano e Torino, si arriva a Oulx con l’obiettivo di sfruttare la vasta rete di sentieri alpini. Questa tendenza inizia a cambiare a partire dal dicembre 2022, quando si osserva un au-

mento dell’arrivo di migranti dalla rotta del Mediterraneo centrale, con persone provenienti dall’Africa subsahariana.

La rete di sentieri che collegano l’Italia alla Francia è ciò che rende questo confine pericoloso ma allo stesso tempo percorribile. Da un lato, la presenza dei sentieri alpini consente il transito autonomo, permettendo ai migranti di attraversare il confine con le proprie gambe senza dover fare affidamento sui passeur o su mezzi di trasporto. Dall’altro lato, le forme di controllo attuate dalle polizie di frontiera utilizzano quelle stesse caratteristiche ambientali come fattore di dissuasione per rallentare, deviare o bloccare le persone in movimento.

Le reti di solidarietà emergono proprio per rispondere a queste politiche migratorie che espongono alla morte – ciò che il filosofo Achille Mbembe ha chiamato «necropolitica». Queste reti si strutturano principalmente come luoghi di accoglienza per le persone in transito, rendendo meno pericolosa e mortale la zona di frontiera alpina. Un posizionamento che le ha spesso viste accusate di essere «fattori di attrazione» dei flussi di migranti e ha portato alla loro criminalizzazione. Il carattere distintivo della rotta alpina è proprio la presenza di strutture che funzionano come «rifugio». Pur essendo composti da un insieme eterogeneo di posizioni, dove attivisti, volontari e operatori sociali agiscono con motivazioni eterogenee e background diversi, i rifugi tendono a funzionare di concerto tra loro.

Ci sono tre snodi principali di queste realtà solidali - due sul versante italiano e uno su quello francese - con numerosi altri attori che a geometrie variabili danno vita a forme di ospitalità e di incontro lungo la rotta.

Il primo è a Oulx, dove una mobilitazione spontanea di cittadini della valle ha dato vita al «Rifugio Fraternità Massi». Negli anni, le attività si sono sempre più strutturate, portando a una professionalizzazione della solidarietà. All’interno del rifugio operano un’équipe di assistenti sociali stipendiati, un gruppo di medici e mediatori, e una vasta rete di volontari provenienti dall’associazionismo religioso e laico e dal Movimento No Tav. Chi arriva alla stazione ferroviaria di Oulx, ha la possibilità di fermarsi al rifugio per dormire, ricevere cure mediche e supporto legale, vestirsi e mangiare. Da lì può prendere l’autobus per Claviere, per poi tentare i sentieri che portano alla Francia.

L’Alta Valle di Susa è stata poi testimone del dispiegarsi di diverse esperienze di occupazione nate attorno a reti di solidarietà di base legate a iniziative anarchiche. Nel 2017, il collettivo Briser les Frontières ha dato vita all’esperienza «Chez Jesus», occupando i sotterranei della chiesa di Claviere per dare rifugio alle persone respinte e lasciate per strada dalle autorità francesi. Tra dicembre 2018 e marzo 2021, la Casa Cantoniera Occupata di Oulx è stata un punto di riferimento per le persone in transito in cerca di ospitalità. Dopo altri tentativi di occupazione, nell’estate del 2022 è nata la casa di Cesana «Yallah!», un’occupazione a metà strada tra la stazione di Oulx e il confine di Claviere. La casa di Cesana, fino alla sua chiusura nel giugno 2023 a causa di un incendio, è stata uno spazio e un hub alternativo al rifugio di Oulx, nel quale una tappa del viaggio poteva trasformarsi in un lungo soggiorno.

La modalità di gestione dello spazio è stato un esperimento di orizzontalità e auto-organizzazione tra due categorie di soggetti: le persone in transito che vi soggiornano per necessità e i militanti europei che vivono nella casa per scelta. La presenza di un luogo dove la permanenza non viene imposta a priori come temporanea ha permesso a chi è in movimento di potersi fermare, rifiatare, eventualmente ridefinire i suoi prossimi passi. Un luogo di risacca che ci mostra come la libertà di movimento è anche libertà di potersi fermare.

L’esperienza di Cesana, pur con tutte le sue problematicità, ci parla di un luogo che è stato percepito come «casa» da molti migranti in transito, aprendo a forme di soggettivazione politica o ridefinizione del proprio progetto di vita.

Sul versante francese di Briançon, prima cittadina di media grandezza che costituisce il punto di approdo di chi attraversa il confine, le diverse anime della solidarietà convergono in un unico spazio attivo dall’agosto 2021: les Terrasses Solidaires. Un luogo popolato da diverse associazioni dal background e dalle prospettive differenti tra il registro umani-

tario e quello politico. Nonostante il progetto abbia una sua struttura formale, all’interno c’è spazio per pratiche di auto-organizzazione da parte delle persone in transito che vi si fermano per qualche giorno. Les Terrasses ospitano anche il collettivo dei marauder, una rete di attivisti europei che si occupa di pattugliare i sentieri di montagna nelle notti invernali: una sorta di search and rescue di montagna per i migranti che dovessero trovarsi in difficoltà nell’attraversamento.

Le attività di queste realtà, da un lato all’altro della frontiera, contribuiscono materialmen-

te – dando ospitalità, fornendo abbigliamento invernale, pattugliando i sentieri – a rendere questa zona di confine meno mortifera, nonostante le pratiche confinarie delle polizie che, con le loro cacce all’uomo nei boschi, mettono apertamente in pericolo le persone in transito. A dispetto della loro azione, o forse proprio per contrastarla, le reti solidali sono state ripetutamente soggette a forme di criminalizzazione, con processi intentati a danni di attivisti che hanno portato a forme di mobilitazione popolare nelle valli, con manifestazioni come la Grande Maraude Solidaire, che si tiene ogni anno al confine del Monginevro.

Conclusioni

Le realtà che attuano forme di solidarietà ai migranti in transito sono emerse sempre più in questi anni come attori chiave nel modo in cui i movimenti migratori contemporanei si dispiegano nei territori europei. Queste realtà, con il loro sostegno cruciale alle persone in movimento – fornendo supporto materiale, protezione e voce – e con la costruzione reti allargate di mutuo aiuto che connettono soggetti diversi dall’associazionismo ai gruppi politici organizzati –, mettono in discussione e contestano materialmente il regime di confine europeo contemporaneo e le sue politiche migratorie restrittive. Attraverso la loro relazione reciproca questi gruppi di solidarietà non solo forniscono assistenza pratica, ma contestano attivamente le politiche confinarie messe in campo dagli stati europei. Creando reti di supporto che superano i confini nazionali contribuiscono a prefigurare nuovi immaginari post-nazionali che intrecciano solidarietà e libertà di movimento, che significa avere la possibilità di muoversi ma anche di restare dove si è.

EspErieNze

«Siamo state tutte» 33 anni del Centro Veneto Progetti Donna

Centro Veneto Progetti Donna

«Il Centro Veneto Progetti Donna - Auser è un’associazione di donne ed esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’obiettivo di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia, approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser». Queste sono le parole con cui si apre lo Statuto del Centro Veneto Progetti Donna (CVPD), e che racchiudono i nostri principi e la nostra mission. Così spiega Anna Arvati, una delle prime operatrici, il motivo della presenza del termine «progetti», all’interno del nome del CVPD: «Per fornire una risposta a un fenomeno è necessario prima di tutto studiarlo. Secondo me era importante che il Centro avesse una vocazione alla ricerca, permettendoci poi di elaborare progetti adeguati. Il Centro nella sua definizione di Statuto prevede la formazione e l’informazione attraverso resoconti periodici. Quando l’Associazione si è costituita avevamo espresso la volontà che fosse capace di spaziare su due livelli: operativo e culturale». Le due anime che tuttora convivono.

Il CVPD «un’associazione di donne», questo sta a significare che è un luogo fatto da donne e per le donne, dove la «sorellanza» è una pratica quotidiana di riconoscimento nell’altra. Il Centro nasce a Padova l'8 mar-

un incubo quotidiano, non conosciuto che parla di maltrattamenti e percosse dentro le mura domestiche

zo del 1990 da un gruppo di donne sindacaliste che volevano arginare il problema delle molestie sul luogo di lavoro ma fin da subito le chiamate che ricevono raccontano per la maggioranza, di un incubo quotidiano, non conosciuto che parla di maltrattamenti e percosse dentro le mura domestiche.

Da quel momento fino ad oggi il Centro ha lavorato per accogliere le richieste di migliaia di donne che volevano uscire dalla violenza nelle relazioni intime.

Il Centro Donna oggi

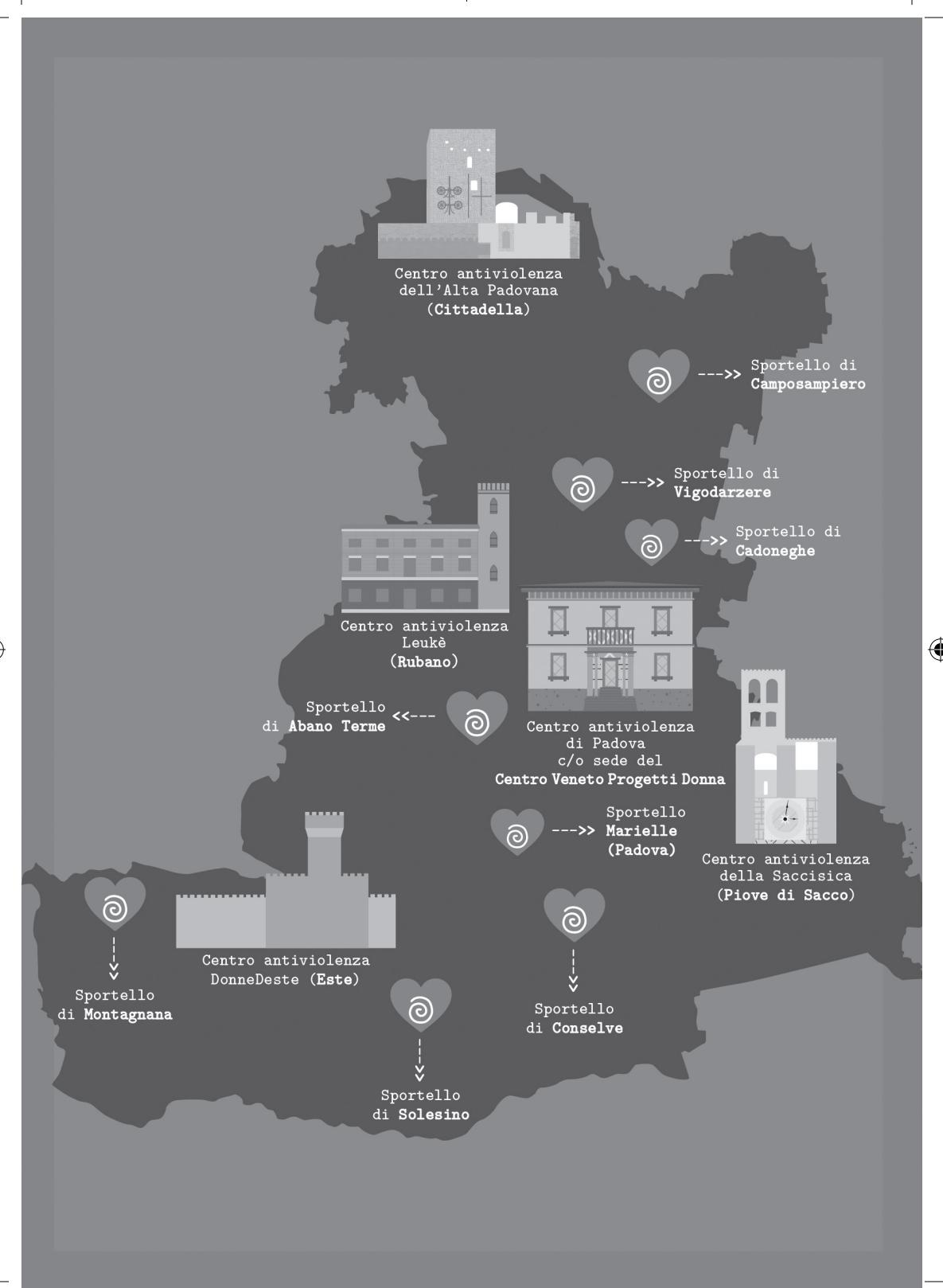

Il Centro Veneto Progetti Donna oggi è composto da 5 Centri antiviolenza (Padova, Rubano, Piove di Sacco, Este e Cittadella) e 8 sportelli (Padova, Abano Terme, Conselve, Camposampiero, Cadoneghe, Vigodarzere, Solesino, Borgo Veneto), 5 case rifugio, un numero verde 800. 81.46.81 gratuito aperto dalle 8 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, oltre 40 operatrici specializzate, psicologhe, esperte in diritti umani, avvocate e volontarie, e accoglie più di 1000 donne l’anno con i loro figli/e minori; organizza centinaia di eventi di sensibilizzazione, incontra durante l’anno più di 1000 studenti/esse nei percorsi di formazione e prevenzione nelle scuole.

Il CVPD è il Centro di riferimento in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne non solo per la città di Padova, ma anche per tutta la Provincia. È riconosciuto dalla Regione Veneto e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale è referente territoriale del Numero Verde 1522.

Il Centro è un luogo in cui le donne possono trovare ascolto, attenzione, rispetto, sostegno. Si comprendono, infatti, attività di: ascolto, sostegno psicologico, sostegno legale, orientamento all’inserimento lavorativo e sociale, empowerment e sviluppo competenze, gruppi terapeutici, rete con i servizi socio-sanitari e le altre istituzioni coinvolte.

Dalla sua nascita ad oggi, il Centro Antiviolenza ha sostenuto oltre 11.500 donne. Sono state 1.127 nel 2022. Sono tantissime, ma rappresentano una piccola percentuale di tutte coloro che vivono situazioni di violenza. Infatti solo poche hanno il coraggio di uscire dal silenzio e dalla paura.

Per condividere qualche dato in più, rispetto al 2022, delle 1127 che hanno richiesto e trovato aiuto presso il Centro Veneto Progetti Donna – Auser, 494 di loro hanno figli/e minori, per un totale di 786 bambini e bambine. 15 donne con 14 figli/e minori sono state accolte nelle case rifugio, mentre 22 donne con 13 figli/e minori sono state accolte in emergenza. Le donne di cui si è rilevata la nazionalità sono 1.079. Di queste, il 73%, sono di nazionalità italiana e il restante 27% invece sono di nazionalità straniera. Il fenomeno della violenza contro le donne è trasversale a tutti i segmenti di popolazione: interessa infatti, tutte le fasce d’età, persone provenienti da tutti i contesti sociali, sia disoccupate sia occupate in diversi settori e con diversi gradi di istruzione, così come ampiamente dimostrato dai dati raccolti durante gli anni dal CVPD. Per quanto riguarda invece il 2023, sono 920 le donne che si sono rivolte al Centro Veneto Progetti Donna fino a ottobre di quest’anno, il 73% sono italiane. 34 donne con 35 minori sono state accolte in emergenza e 17 donne con 14 minori sono accolte nelle case rifugio di Padova e provincia. Dobbiamo, inoltre, sottolineare l’importante aumento di nuove richieste nelle ultime settimane di novembre, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, dove in soli 10 giorni sono state 86, triplicando di fatto il dato medio giornaliero pre evento.

La rete intorno al CVPD

Nel 2012 il Centro Veneto Progetti Donna entra a far parte attivamente dell’associazione nazionale D.i.Re «Donne in rete contro la violenza» , la quale si definisce «la prima associazione italiana a carattere nazionale di Centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma anche attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali».

Oggi l’associazione nazionale D.i.Re raccoglie più di 80 organizzazioni che gestiscono 106 Centri antiviolenza e più di 60 case rifugio, accogliendo ogni anno circa 21 mila donne.

L’Associazione nazionale basa il suo operato sull’esperienza delle realtà locali e ha lo scopo di costruire un’azione politica nazionale che sappia promuovere il cambiamento culturale fondamentale per il contrasto e il superamento della violenza maschile sulle donne.

Le azioni di D.i.Re sono orientate a rendere visibile il fenomeno della violenza maschile sulle donne, modificando nella società la percezione della sua entità e gravità per riconoscerlo come una grave violazione dei diritti umani, attraverso:

- · azioni per la visibilità della metodologia e dell’attività dei Centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale,

- · iniziative per diffondere conoscenza del fenomeno della violenza,

- · progetti di ricerca, in un’ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.

L’associazione nazionale D.i.Re è interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali, anche per l’elaborazione o la modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di conoscenze, di elaborazioni ed esperienze acquisite in tanti anni dai Centri antiviolenza.

Le organizzazioni aderenti a questa rete condividono la stessa metodologia e principi, ovviamente con le differenze date dal territorio nel quale agiscono.

Il Centro Veneto Progetti Donna, inoltre, fa parte dal 2014 di IRIS, il Coordinamento dei Centri antiviolenza del Veneto, insieme a: Belluno Donna di Belluno, la Cooperativa Iside di Mestre, Donna chiama Donna di Vicenza, Spazio Donna Di Bassano e Telefono Rosa di Treviso e Verona. Questo coordinamento ha una duplice finalità: da un lato consolidare le prassi operative nel contrasto alla violenza di genere, dall’altro rafforzare la capillarità e la diffusione dei servizi offerti alle donne sul territorio.

Come per il caso di D.i.Re, anche in questo coordinamento i centri antiviolenza aderenti hanno in comune la metodologia della relazione tra donne. Il Centro ha promosso e collabora attivamente all’insegnamento «Violenza contro le donne e diritti umani» istituto nel Corso di laurea triennale Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell’Università di Padova e al laboratorio «Comunicare la violenza contro le donne alla cittadinanza e alla scuola che si tiene all’interno del medesimo Corso di studi. Il Centro, inoltre, collabora da anni con il Centro Interateneo per i Diritti Umani A. Papisca dell’Università di Padova.

La mission, la metodologia

Ogni giorno al CVPD con il nostro lavoro cerchiamo di rendere questo spazio un luogo sicuro, vivo, fatto di relazioni forti, dove ogni donna, operatrice e non, può reggersi sull’altra e sentirsi meno sola.

Il Centro antiviolenza è anche uno spazio politico, un presidio sul territorio che tutti giorni combatte il patriarcato e le disuguaglianze di genere.

Per noi, infatti, sono importanti alcuni concetti chiave:

- · accoglienza, ascolto empatico e non giudicante

- · garanzia della privacy e dell’anonimato

- · rispetto dei tempi della donna

- · condanna di tutte le forma di violenza

- · percorsi personalizzati

- · sostegno alla donna in ogni sua scelta

- · costruzione di una rete che supporta la donna

- · gratuità dei servizi offerti

- · promozione dell’empowerment, dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle donne.

Il Centro Veneto Progetti Donna vuol essere il punto di riferimento nella provincia di Padova per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, attraverso un approccio complesso che si contraddistingue per competenza e professionalità e promuove l’educazione alla libertà femminile. L’attività del Centro Veneto Progetti Donna si svolge principalmente in due macro-aree: la prima il contrasto alla violenza intra ed extra familiare attraverso azioni di accoglienza e ospitalità della donna, la seconda è la promozione alla riflessione e il dibattito per il cambiamento culturale, la sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno.

Il Centro, dall’accoglienza alla presa in carico e gestione dei casi, basa la sua attività sul presupposto che la donna è un soggetto attivo in grado di essere artefice del proprio cambiamento personale e relazionale. L’accoglienza si articola in queste attività: consulenza psicologica, consulenza legale, invio e accompagnamento ai servizi territoriali, accoglienza in emergenza e nelle case rifugio, linea telefonica gratuita al numero verde 800.81.46.81.

Attraverso l’accoglienza in struttura possiamo offrire protezione alle donne e ai loro figli e figlie minori che subiscono violenza. Nelle case le donne trovano operatrici esperte che offrono loro sostegno emotivo e pratico nel delicato momento di passaggio e cambiamento. Al fine di assicurare il più possibile una continuazione di vita regolare, alle don-

ne madri di figli minori sono garantiti: un supporto per l’iscrizione e la frequentazione della scuola dell’obbligo, il servizio di babysitteraggio quando le donne ospiti delle Case ne hanno necessità e il supporto nel sostentamento e nella fornitura di beni di prima necessità.

L’attività rivolta all’esterno del Centro è caratterizzata da: eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, creazione di campagne di sensibilizzazione, formazioni nelle scuole, formazione degli attori coinvolti nella rete dei servizi di contrasto alla violenza sulle donne, scrittura di progetti per bandi di finanziamento, raccolta dei dati per uno studio del fenomeno sul territorio, stipula di convenzioni e protocolli operativi con le Istituzioni.

Tutto quello che abbiamo da dire

Mentre scriviamo queste righe viviamo un periodo storico di apparente cambiamento rispetto all’approccio della società al fenomeno della violenza maschile sulle donne. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin è successo quello che noi attiviste dei Centri antiviolenza speravamo da anni, cioè che il tema entrasse nel dibattito politico non più solo come fatto di cronaca ma anche facendone emergere tutta la complessità, andando a svelare quali sono in effetti le gravi carenze dell’apparato pubblico nell’affrontare il fenomeno. Di fatto le potenti parole dei familiari di Giulia, la sorella Elena in primis, e il padre Gino poi, hanno permesso

di sdoganare alcune parole che per noi attiviste stanno alla base della lettura corretta del fenomeno. La prima è patriarcato, ossia la struttura sociale e culturale che da millenni pone le donne in una condizione di discriminazione e subordinazione rispetto agli uomini, tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica. Il patriarcato è la cultura di cui si nutre il fenomeno della violenza maschile e destrutturare il patriarcato in tutte le sue accezioni è l’unica soluzione per fare in modo che si crei una società rispettosa delle differenze, anche di genere. Il secondo concetto, espresso da Elena Cecchettin parlando del femminicida della sorella, riguarda la normalizzazione dell’uomo violento. Lei dice che l’uomo violento non è un malato,

ma figlio sano del patriarcato. Con questa frase, che è uno slogan sessantottino, Elena è riuscita a ricondurre la narrazione del fenomeno dentro il giusto quadro, andando così a colpire dritto al cuore del problema e a ricondurre alla trasversalità del fenomeno che di fatto coinvolge tutti e tutte e che non può o deve essere ascritto a forme di patologizzazione. Queste parole hanno sicuramente dato uno scossone rispetto a una narrazione che fino a quel momento era a appannaggio dei media che di violenza hanno sempre parlato in modo scorretto. Parole che hanno suscitato molte critiche, anche violente, a conferma di quanto il patriarcato sia ancora tra noi, e che hanno costretto molte persone a porsi delle domande e a pensare a come smontare queste dichiarazioni, raramente riuscendoci in modo convincente o costruttivo. Siamo sicuramente in un tempo nuovo, dove è importante non perdere l’occasione di dire tutto quello che abbiamo da dire, e usare la parola come strumento per convincere e decostruire una narrazione che non ci rappresenta, ben consapevoli però che il backlash del patriarcato potrebbe arrivare molto forte. Per questo abbiamo bisogno che chi si riconosce nelle parole di questa narrazione alternativa faccia da cassa di risonanza di un messaggio che ha rotto il muro del silenzio e adesso non deve far altro che propagarsi. Siamo consapevoli che nessuna persona è esente, che la violenza patriarcale è una realtà, alle volte occultata e sommersa, che permea gli ambiti di tutte le nostre vite: dai posti di lavoro, di studio, di aggregazione, alle nostre relazioni intime.

In Italia in media una volta ogni tre giorni questa violenza sfocia in gesti estremi come il femminicidio, ma questi non sono casi isolati, sono segnali di un sistema marcio dalle radici: siamo tutti/e coinvolti/e direttamente e indirettamente su vari livelli e c’è una responsabilità collettiva nel rimanere vigili, ma anche nell’essere proattivi/e verso il cambiamento. Facciamolo insieme.

ESPERIENZE

Maschile Plurale: l’immaginario maschile liberato dalla violenza

Anna Lisa Bertolo e Maurizio Giannangeli

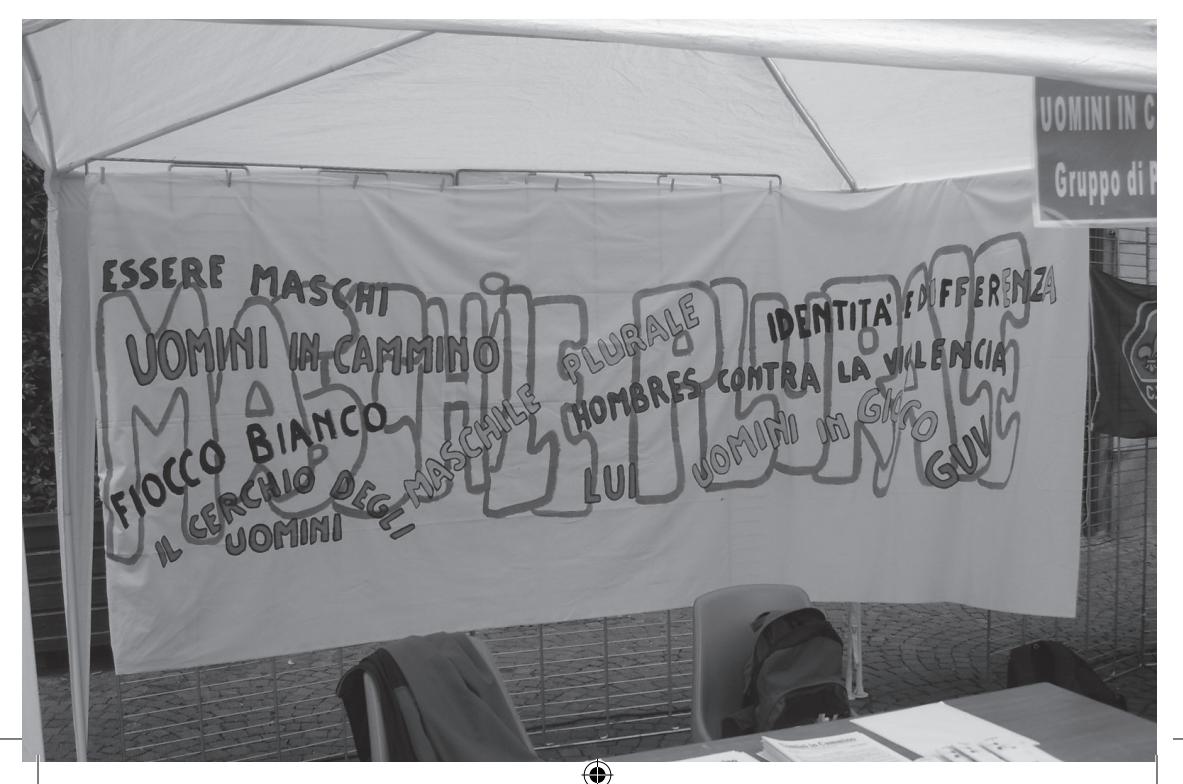

Questo articolo nasce a seguito di una lunga conversazione tra chi scrive e Stefano Ciccone, Marco Deriu e Alessio Miceli, tre componenti dell’APS Maschile Plurale, che ringraziamo per la disponibilità e la ricchezza di racconti e riflessioni che hanno condiviso.

Aggiungiamo un’osservazione che ci è stato chiesto di esplicitare. Maschile Plurale non ha un portavoce e al proprio interno convincimenti e modi di intendere senso e attività dell’associazione sono sempre espressi dai singoli componenti in prima persona. Ne discende che quanto qui esposto - storia, visione politica e prospettive future di Maschile Plurale - è espressione della particolare visione dei tre componenti con i quali abbiamo avuto il piacere di conversare e non immagine univoca e omogenea di una esperienza che si nutre di ben più ampia “singolarità plurale” di punti di vista e rappresentazioni.

«La violenza contro le donne ci riguarda»

Intorno all'8 marzo 1985 i movimenti femministi si battevano per ottenere che la violenza sessuale venisse considerata come reato contro la persona e non unicamente come reato contro la morale. Il «coordinamento delle studentesse romane» lanciò, in quei giorni, «una sfida ai compagni maschi di avviare una riflessione separata, cioè di soli uomini,

sulla cultura dello stupro». Il volantino redatto per promuovere le iniziative per l'8 marzo recava il titolo «Le donne in piazza contro la cultura dello stupro. I maschi…»1 .

I «maschi» provarono a riempire quei punti di sospensione di un possibile dire sulle proprie responsabilità culturali e politiche in quanto portatori, anche se solo potenziali, di una «cultura maschilista dello stupro e dell’oppressione», prendendo da subito le distanze da un’autorappresentazione di «maschi aperti e illuminati», oppure anche solo solidali con le rivendicazioni femministe. Da questi primi passi prenderanno le mosse i primi gruppi maschili che nel tempo costituiranno, su tutto il territorio nazionale, una rete di «uomini» che si farà carico di mettere in discussione la «cultura dell’oppressione maschile».

Nel 2006 alcuni componenti di questa rete produrranno un appello pubblico dal titolo: «La violenza contro le donne ci riguarda: prendiamo la parola come uomini»2 . L’occasione dell’appello fu determinata dall’efferatezza di numerosi casi di violenza maschile sulle donne avvenuti quell’anno che fecero emergere un’interrogazione sulle radici di una violenza così feroce e decidere di scrivere un «appello di uomini rivolto a uomini», disposti a riflettere e farsi carico della violenza maschile sulle donne.

L’esperienza dell’appello rappresentò un passaggio di maturità importante, perché generò la possibilità di un impegno politico pubblico, collettivo e plurale, di «maschi» che prendono in carico la propria responsabilità della violenza di genere, che si aggiungeva ai percorsi individuali già attivi nei gruppi. Al contempo indicò, entro il dibattito pubblico, la possibilità di un immaginario sulla maschilità lontano da quello corrente e a questo contrapposto, proponendo una rappresentazione di maschi contro la violenza maschile. Inoltre, offrì ai maschi la possibilità di interrogarsi su come il desiderio maschile informi la propria coscienza di sé nelle relazioni di

1 Copia del volantino di quell'8 marzo 1985 si trova qui: https://maschileplurale. it/8-marzo-1985/. Un altro articolo, sempre di quell’anno, che restituisce lo spirito e il senso dell’impegno, per l’epoca agli esordi, contro la cultura della violenza maschile è: S. CICCONE, R. SEBASTIANI, Se di notte lei ci incontra, Nov. 1985 (https://maschileplurale.it/na-proposta-di-riflessione-al-maschile-sulla-violenza-sessuale/). Scritti e riflessioni critiche sulla cultura del dominio maschile, da allora a oggi, sono riportati nella sezione del sito dell’Associazione Maschile Plurale, IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA (https://maschileplurale.it/category/argomenti/violenza-maschile/).

2 Primi firmatari: Sandro Bellassai, Stefano Ciccone, Marco Deriu, Massimo Michele Greco, Alberto Leiss, Jones Mannino, Claudio Vedovati. Qui si può leggere il testo dell’appello: https://maschileplurale.it/appello-ci-riguarda/.

genere, determinandone in buona parte gli esiti. Diversi uomini in piazza Farnese a Roma, in una successiva manifestazione nel 2009, poterono così dichiarare pubblicamente: «io maschio, eterosessuale, mi assumo la responsabilità e riconosco il potere del privilegio maschile, ma, nello stesso tempo metto in gioco un desiderio di libertà e di qualità delle relazioni per me stesso, e non solo facendomi carico dei diritti altrui»3 ; evitando così sia il solco mitopoietico dell’inseguimento di un maschile originario buono, sia il politicamente corretto, inteso in senso regressivo e riduttivo, cioè di mera assunzione di responsabilità come uomini per bene.

3 La frase qui riportata tra virgolette in realtà è una restituzione del senso della manifestazione “Da uomo a uomo”, del 21/11/2009, fornita da Stefano Ciccone durante la nostra conversazione. La ricchezza delle testimonianze personali dei partecipanti è stata assai più articolata e senza distinzione tra maschi eterosessuali e omosessuali. Queste testimonianze sono raccolte in un video pubblicato da MP, il documentario “Da uomo a uomo”, visibile sul sito dell’associazione a questo link: https://maschileplurale.it/da-uomo-a-uomo/.

L’associazione Maschile Plurale, costituita nel 2007 come Associazione Culturale, nel 2018 divenne Associazione di promozione sociale per prendere parte in modo ancora più attivo al dibattito pubblico sulla prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne, entro processi decisionali finalizzati a realizzare esperienze efficaci e socialmente utili.

Costruire relazioni altre: un’azione politica antiviolenta

Se la politica ha a che fare con le relazioni, il conflitto, il potere, le trasformazioni, Maschile Plurale svolge un’azione politica, perché ciò di cui si occupa sono relazioni che producono dinamiche di potere e di dominio, e quindi, in questo senso, si trova dentro un processo di conflitto e di possibile trasformazione dell’esistente. L’azione di Maschile Plurale è azione politica anche per altri due aspetti, tenendo conto dello specifico di cui si occupa. Il primo è una critica radicale della «politica», che si esprime con il doppio rifiuto della «militarizzazione dei conflitti» e delle «logiche di appartenenza». Il secondo è ancora più interno alla riflessione sulla maschilità. La critica del dominio maschile, compiuta da «maschi», deve fare i conti con il fatto che i soggetti che intendono mettere a critica l’ordine simbolico maschile sono parte di quell’ordine stesso.

Si tratta allora di un’esperienza che deve vigilare sulla propria complicità, anche soggettiva, ossia su quanto si è attraversati dalla riproduzione del conflitto nelle forme dell’aspirazione al dominio e dei vantaggi che ne derivano, anche per evitare di presupporre in modo implicito e scontato la propria innocenza o la propria estraneità a tali dinamiche.

L’esperienza di Maschile Plurale parte dal riconoscimento che ci sono differenze che sono vissute, significate, ripensate, rimesse in parola nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, che per noi hanno avuto un significato

e questo significato non è un significato esclusivamente privato, anzi, fa parte di una presa di coscienza pubblica e collettiva. Il che vuol dire riconoscere che i problemi, le difficoltà, i conflitti, ma anche le forme di violenza e di dominio, sono frutto di processi di relazioni collettive, così come le vie di liberazione e di superamento delle forme di dominio o di contrasto ad esse sono vie che nascono dalle relazioni. In termini più ampi, l’agire politico di Maschile Plurale ha a che fare col tema della politica come cura di sé e degli altri, dello spazio condiviso, dell’ambiente, come con il tema del contrasto alla violenza.

Il piano dell’agire politico di Maschile Plu-

rale riguarda quindi il tentativo di portare questi temi, e in primo luogo il tema della violenza e del dominio maschile, nello spazio pubblico e di avviare su questo una riflessione pubblica con gli uomini, con i maschi.

La parola che si condivide pubblicamente può prendere corpo, la si può ascoltare e può arrivare a individuare e costruire azioni comuni. Che sia un «tavolo» nelle reti dell’antiviolenza, che siano interventi educativi, che sia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne, si tratta sempre di cercare un’entrata nelle cose pubbliche a partire da quello che si vive nelle relazioni quotidiane per poi aprirsi alle trasformazioni dell’esistente.

A volte questo sforzo arriva lontano, come nel caso della partecipazione al piano antiviolenza nazionale. Altre volte, rispetto ai diversi ambiti di intervento di Maschile Plurale, che sono, oltre all’azione dell’antiviolenza, la formazione, l’educazione, la comunicazione e l’attivismo politico, si giunge a risultati localmente più determinati e circoscritti, ma egualmente significativi.

Compiti per il futuro

In che misura il lavoro di un’associazione come Maschile Plurale può produrre effetti tangibili su un cambiamento di paradigma culturale, di ruolo, di visione del maschile così necessario nella nostra società?

I soggetti attivi di Maschile Plurale sono pienamente consapevoli che, nonostante l’associazione sia cresciuta e consolidata, molto lavoro rimane ancora da fare.

Anzitutto, il grande cambiamento maschile in corso – nella cura, nei desideri, nel rapporto col corpo, con il lavoro – necessita tutt’oggi di riconoscibilità sociale e pubblica. Necessita, anzitutto, di un nuovo vocabolario. Un tema che è stato ampiamente sdoganato è quello per esempio della paternità: i padri oggi investono maggiormente nella cura, nella messa in gioco, nell’intimità. È crollato il modello autoritario, ma non si trovano parole per dirlo. Si parla di «mammi», con tutto il carico riduttivo e banalizzante che ciò comporta, mettendoli così in competizione col femminile. I padri separati sono paradossalmente la dimensione più visibile di soggettività maschile, mettendo in gioco la propria sofferenza e vulnerabilità (cosa che i padri delle generazioni precedenti non si sognavano di fare), ma vivono questa esperienza in solitudine, senza riconoscimento da parte di altri padri o da parte di soggetti femminili.

Altro campo di grandi cambiamenti su cui provare a innestarsi è quello della cura del corpo degli uomini. Oggi ci si concede molto di più, ma poi il richiamo a far rientrare questa istanza nel vecchio modello maschile tradizionale è troppo forte e allora il corpo rimane strumento, oggetto a disposizione della propria identità e non luogo della stessa.

Maschile Plurale ha avuto un ruolo politico e culturale significativo in Italia e per un lungo periodo è stato il principale soggetto riconoscibile

sui temi della maschilità, della violenza maschile, della paternità e delle relazioni con il femminismo, ha contribuito al cambiamento su alcuni temi e ha sempre saputo parlare con pezzi diversi del femminismo italiano, talvolta in conflitto tra loro. Maschile Plurale ritiene sia giunto il momento di riconoscere una reciprocità con il movimento LGBTQ+, perché misoginia e omofobia condividono la stessa matrice culturale. L’impegno politico di Maschile Plurale diventa allora oggi quello di provare a riconnettere le nuove condizioni

di libertà negata (per esempio dai ruoli stereotipati) non solo in termini di solidarietà o di diritti civili, ma come comune terreno di lotta e di conflitto.

All’interno dell’associazione Maschile Plurale circola, in un’ottica prospettica, anche l’urgenza di passare dai temi della maschilità e delle differenze di genere a una discussione in cui questi temi diventino una lente, una chiave per intrecciare collegamenti con altre questioni, per esempio quella ecologica, del cambiamento climatico o il tema delle migrazioni umane. Parole chiave per il futuro rimangono per Maschile Plurale la «pluralità» e la «parzialità» maschile, parole che diventano strumento nella costruzione di una visione che si fa intreccio di sensibilità e percorsi: la possibilità di rileggere le vicende del mondo in chiave plurale (non solo in termine di generi) potrebbe avvicinare le nuove generazioni e creare un substrato fertile per integrare anziché dividere.

Maschile Plurale

Nata nel 2007 come Associazione di volontariato e modificata in APS (Associazione di Promozione Sociale) a partire dal 2018, Maschile Plurale conta attualmente una trentina di soci. Questo dato tuttavia non appare significativo, perché in realtà l’associazione interagisce con un numero ben più elevato di uomini e donne, innanzitutto con gli appartenenti alla cosiddetta «Rete degli uomini»4 distribuita sul territorio nazionale.

Tra le aree di intervento dell’Associazione, vi è quella dell’educazione (formale e non), che vuol dire entrare nelle scuole, relazionarsi con ragazzi, insegnanti e educatori, ambito cruciale nella formazione culturale delle nuove generazioni. Interno all’associazione c’è un gruppo didattico, Gruppo Tras/formazione, che nel tempo ha definito «linee guida, obiettivi, destinatari e metodologia dei progetti educativi e formativi realizzati dalla rete di Maschile Plurale» che, in collaborazione con altri soggetti (progetto internazionale Fiocco Bianco; progetto Educare alle differenze; centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale, come nel progetto La scuola fa la differenza, realizzato insieme al Centro Antiviolenza L’Albero di Antonia di Orvieto; e tanti altri) raggiunge con disponibilità all’ascolto attivo e competenza relazionale centinaia di ragazzi e ragazze nelle scuole di vario ordine e grado5 .

Un’ulteriore area è poi quella della formazione, che va dal circuito legale-giudiziario, alle professioni socio-sanitarie, sino al circuito dell’informazione. Ad esempio come partner del progetto europeo Never Again, il cui obiettivo è appunto «quello di potenziare una risposta di sistema al fenomeno della vittimizzazione secondaria, proponendo una campagna di sensibilizzazione nazionale e un modello di formazione rivolto alle forze dell’ordine, ad avvocati/e, a magistrati/e e a giornalisti/e»6 . È un lavoro fondamentale e capillare, atto a sensibilizzare e dare strumenti a tutti coloro che per motivi professionali

4 In questa pagina del sito di Maschile Plurale si trovano l’elenco e le informazioni relative a i gruppi: https://maschileplurale.it/dove-siamo/.

5 In queste pagine del sito di Maschile Plurale si trovano informazioni e alcune esperienze in campo educativo: https://maschileplurale.it/educazione-e-formazione/; https://maschileplurale.it/category/argomenti/edudiff/trasformazione-gruppo-didattico/; https://maschileplurale.it/educare-alle-differenze-ix-edizione/.

6 In questa pagina del sito informazioni al riguardo: https://maschileplurale.it/never-again/; https://maschileplurale.it/le-parole-per-dirlo-vademecum-di-never-again/.

hanno a che fare con casi di violenza e può fare la differenza nella gestione del trauma da parte delle donne vittime di violenza come nella ricezione dell’informazione da parte dell’opinione pubblica.

L’attenzione alla comunicazione si esprime anche con la realizzazione di campagne di utilità sociale a contrasto della violenza maschile sulle donne come la campagna del 2014, Riconoscersi uomini. Liberarsi dalla violenza7 , ideata e realizzata insieme all’associazione Officina, le cui immagini accompagnano questo articolo. A questo tipo di iniziative si aggiungono convegni, seminari, incontri, pubblicazioni individuali e collettive, che confermano l’importanza dell’ambito della comunicazione e disseminazione che favorisca la trasformazione dell’immaginario e dei comportamenti maschili8 .

Le attività collegate all’ambito dell’antiviolenza riguardano svariate situazioni e contesti, ma restano attività di informazione e comunicazione, anche se Maschile Plurale ha costruito, in tutta Italia, rapporti stretti di collaborazione con molti CAV (Centri Antiviolenza) gestiti da donne e rivolti alle donne vittime di violenza. L’associazione ha poi promosso anche la nascita di «Centri e servizi per uomini autori di violenza». Anche in questo caso comunicazione e informazione sono ciò di cui MaschilePlurale si occupa e «non direttamente di presa in carico». Resta il fatto che la rete di contatti e rapporti costruita consente a molti uomini di venire a conoscenza di questi servizi e di avvicinarli per intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza di sé9 .

7 A questo link alcune sintetiche informazioni sulla campagna: https://maschileplurale.it/la-campagna-contro-la-violenza-maschile-di-maschileplurale-e-officina/. 8 A titolo di esempio alcuni incontri a seguito anche di alcune pubblicazioni: «Roba da uomini» conferenza «Gli uomini che cambiano» https://maschileplurale.it/conferenza-gli-uomini-che-cambiano/; «Maschilità Smascherata – L’esperienza del Gruppo GNAM» (Gruppo Nonviolento di Autocoscienza Maschile) https://maschileplurale. it/maschilita-smascherata-lesperienza-del-gruppo-gnam/.

9 Da questo link, per esempio, è consultabile l’elenco dei «Centri e servizi rivolti a uomini autori di violenze»: https://maschileplurale.it/centri-e-servizi-per-uomini/.

Pamela Boldrin

Il 2023 è indubbiamente stato un anno molto denso per l’intelligenza artificiale (IA).

Un primo evento eclatante risale ad aprile, quando un team di esperti (manager, professori, tecnici del settore e intellettuali vari) si è unito in un appello per una moratoria per fare una pausa sui grandi progetti di addestramento delle intelligenze artificiali che alcune grosse aziende stanno portando avanti. Il messaggio invitava a fermarsi un attimo per valutare i rischi e per dare tempo alle istituzioni di comprendere l’evoluzione degli scenari possibili, alcuni dei quali ipoteticamente molto minacciosi. Tra i firmatari c’erano persone del calibro di Elon Musk (che investe ingenti somme nell’IA) e Noah Yuval Harari.

Nei mesi successivi è stato approvato dal Parlamento Europeo il lavoro preliminare per una legge europea che regolamenti il settore, il cosiddetto «AI Act», che però sarà attuativo solo nei prossimi anni.

Infine, a novembre, è stato inaugurato un istituto dedicato all’IA, promosso e finanziato dal governo britannico (che però non fa più parte del Parlamento Europeo dopo la Brexit). L’AI Safety Institute si occupa di studiare gli avanzamenti in corso in campo di IA, valutandone le implicazioni e i rischi, in modo da poter collaborare con le istituzioni e le aziende mondiali per un’azione di contenimento etico. Con questa mossa il Regno Unito si posiziona come paese leader nell’investimento e nella ricerca ufficiale sui rischi dell’IA.

Una grande spinta a mettere in atto tutti questi provvedimenti è arrivata, probabilmente dall’uscita di Chat-GPT-4, l’ultima versione dell’intelligenza generativa, cioè l’ormai famoso chatbot dai poteri sbalorditivi. Questo prodotto proviene da Open AI, impresa di punta sulla ricerca in questo campo; nata come no profit diventa poi azienda finanziata da investitori come Microsoft proprio quando il rilascio di CHAT-GPT sbalordisce il mondo con le sue capacità e dà una scossa ai finanziatori, che, viste le possibilità, decidono di trasformare la beneficienza in guadagno. Sempre Open AI, a novembre, è ancora sulle scene per un repentino licenziamento di uno dei suoi esponenti più in vista, CEO nonché fondatore, Sam Altman. La vicenda ha scosso sia i media che l’azienda stessa, che ha optato per il reintegro immediato dello stesso Altman. Sembra, da alcune indiscrezioni, che la discordia tra lui e il resto del board dell’azienda implicasse anche una questione di etica. Altman, nonostante prenda spesso parola pubblicamente per paventare i rischi dell’IA, era del parere di lavorare con meno remore sull’ultimo progetto di punta dal nome Q* (si legge Q-Star), una nuova forma di intelligenza con potenziali capacità di diventare una super-intelligenza. Il resto del board invece, pretendeva una condotta più cauta, a causa dei rischi in ballo, anche a dispetto di sacrificare i guadagni dell’impresa in questione. In realtà, la storia è molto torbida vista la precauzione dei vertici aziendali nel rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.

Prendiamo per buona questa ipotesi perché ci fa da pretesto per analizzare come si pongano in maniera antitetica le istanze capitalistiche rispetto a quelle etiche, anche all’interno di un’azienda molto redditizia.

A rappresentare bene questo problema etico c’è il cosiddetto dilemma di Collingridge: arrestare il progresso e i guadagni di una dubbia tecnologia in nome della precauzione, o svilupparla appieno e provare a posteriori, in caso, a gestire gli aspetti rischiosi? Il problema è che introdurre misure di contenimento una volta che una tecnologia ha preso piede, risulta molto difficile. La vicenda OpenAI ci consente di esemplificare un conflitto

34

di istanze che è stato ampiamente esplorato dalla filosofia. Uno dei pensatori che ha maggiormente riflettuto su questo tema è stato il filosofo ebreo tedesco Hans Jonas. È interessante scoprire che il suo pensiero è stato dirottato su queste riflessioni da un evento biografico preciso. Jonas era un giovane studioso delle correnti gnostiche

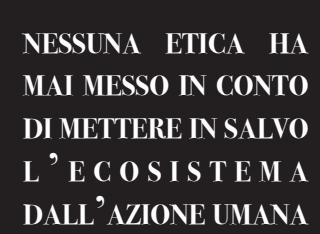

impegnato all’università di Marburgo, quando lo scoppio della Seconda guerra mondiale lo spinse ad arruolarsi con gli inglesi. La vita da soldato, priva dei libri sui quali portava avanti i suoi studi, lo costrinse a tornare alla vera attività del filosofo: pensare. Nella brutalità e violenza del conflitto, Jonas si trovò a riflettere sul potere sconfinato che la tecnica aveva ormai consegnato ai suoi contemporanei, fornendoli di un potere d’azione impensato prima di allora. La sua riflessione contempla l’inefficacia dell’etica così come è stata pensata dagli antichi Greci, perché quando la potenza umana era limitata, l’etica si limitava al «qui ed ora», era impensabile ragionare sulle conseguenze delle azioni su lunga distanza, con effetti cumulativi o immaginare che ci fossero risvolti imprevisti su larga scala a partire dalle azioni umane. Inoltre, non c’è mai stata un’etica antica che andasse oltre gli esseri umani; la natura, vista come espressione di un cosmo sconfinato, potente e inalterabile, non era qualcosa da tutelare: nessuna etica ha mai messo in conto di mettere in salvo l’ecosistema dall’azione umana. Sulla tradizione di questo scenario, ecco calare nel 1945 la bomba atomica, tra l’altro, in un momento in cui le sorti della guerra erano già abbastanza decise. È stato il film «Oppenheimer», per chi lo ha visto, che ci ha portato di nuovo a riflettere su quanto poco l’etica possa fermare il desiderio di tracotanza umana una volta inebriato dalla veemenza della tecnica. In sostanza, bisognava vedere, a qualunque costo, quanto potente sarebbe stato quel prodigioso ordigno, frutto della fisica più d’avanguardia e del progresso della tecnologia. Un singolo congegno ha messo in luce quanto il potere della tecnica sia smisurato di fronte alle remore etiche, al potere di previsione degli effetti su lungo tempo anche da parte della scienza, alle strade future che un evento può far intraprendere.

Jonas ci dice, a proposito degli sviluppi tecnologici, che hanno la «tendenza a rendersi autonomi, ossia ad acquisire una propria dinamica coattiva, un impeto automatico in forza del quale non soltanto diventano irreversibili, ma acquistano una funzione propulsiva al punto da trascendere la volontà e i piani degli attori» (Jonas 1993: 40-41). In sostanza,

se siamo liberi di fare il primo passo (o non farlo, se introduciamo una riflessione etica che privilegi la prudenza), a tutti gli altri successivi siamo già schiavi. Questo punto è cruciale per tornare alla tecnologia in questione: l’IA.

Forse non siamo tutti consapevoli di quanto pervasiva sia questa tecnologia, ma praticamente ogni volta che usufruiamo di un’attività nel web, ne veniamo in contatto. Essa consente di svolgere vari compiti di calcolo in modo da ottimizzare i servizi a cui accediamo, sia per agevolare noi utenti, sia per migliorare le prestazioni e i ricavi di chi i servizi li fornisce. Tutte le nostre preferenze di azione nel web (o anche se i dati entrano in connessione di rete a posteriori) vengono memorizza-

te per personalizzare meglio quanto ci viene continuamente proposto. Si pensi che oggi a decidere quali sono i libri più letti al mondo è l’algoritmo di Amazon. Questo è un utilizzo abbastanza banale dell’IA, utile a spiegare come ci riguardi tutti. Ma questa forma di tecnologia ha moltissimi altri impieghi: consente il filtraggio antispam delle email, gestisce le transazioni bancarie, gli investimenti finanziari delle borse, il traffico aereo e molto altro. Inoltre, supporta operazioni decisionali in campo sanitario, dove si prefigge di divenire uno strumento decisivo per selezionare cure ad personam in alcune patologie come il cancro, ad esempio. Ci sono innumerevoli esempi che possono supportare la tesi dell’u-

tilità di questa tecnologia, altrimenti non ci sarebbe bisogno di discutere a lungo su come gestirla eticamente. Come diceva Jonas, ciò che preoccupa della tecnica non è la minaccia imminente, che ci sta davanti, ma quella futura, non il suo uso malvagio, che si può sperare di tenere sotto controllo, ma le sue utilizzazioni più oneste e legittime, che sono la vera essenza del suo attivo dominio. Infatti, se andiamo a vedere i punti salienti dell’AI Act del Parlamento Europeo, vediamo che prevede una classificazione delle applicazioni in base al livello di rischio: inaccettabile, elevato, limitato, minimo o nullo. Rientra nel rischio inaccettabile e perciò sarà vietato in Europa, l’uso di IA che porti a calcolare un punteggio sociale (social scoring) da parte dei governi, sistema invece praticato in Cina. Sarà anche vietata la rilevazione biometrica (faranno eccezione circostanze legate alla sicurezza delle persone), che è invece

ampiamente praticata dal governo cinese, il quale, tra l’altro, ha potuto così acquisire una mole talmente vasta di visi da avere oggi la tecnologia più d’avanguardia sul riconoscimento facciale (l’IA potenzia la sua efficacia allenandosi su più dati possibili).

Per quanto riguarda i rischi conclamati, non possiamo che affidarci alle istituzioni, ma per quanto riguarda i livelli più moderati, dobbiamo attrezzarci da soli sul da farsi. Il problema è che è necessaria un’operazione conoscitiva per capire i risvolti della nostra massiccia interazione con i dispositivi tecnologici. Come possiamo fare? Ci sono alcuni punti fermi da cui partire:

·Tutti gli strumenti plasmano1 la nostra materia cerebrale e questa plasticità aumenta con il tempo di interazione. Una violinista avrà un cervello particolarmente plasmato sull’esperienza di questo strumento, un tassista avrà un cervello modellato dalla conoscenza delle mappe stradali e così via. Come viene plasmato il cervello di chi passa ore a interagire con strumenti quali cellulari o computer? Essendo l’attività motoria piuttosto esigua (possiamo diventare bravissimi nella digitazione veloce, ma non molto altro) dobbiamo andare a vedere l’attività cognitiva. Qui scopriamo che molte delle funzioni che svogliamo in realtà ci facilitano le attività cognitive, delegandole alle macchine. Un esempio sono i navigatori (chi usa più una cartina stradale?), oppure i contenuti video (leggiamo di meno e in generale meno su carta?), oppure semplicemente il tempo che requisiamo ad altre attività (meno tecnologiche ma più diversificate). Chiediamoci come stiamo plasmando il nostro cervello e se ci sta bene.

- ·Il fenomeno dell’interazione con il digitale e con internet ha portata globale; il sito «Datareportal»2 ci dice che su otto miliardi di persone più di cinque miliardi possiedono un cellulare e usano internet, mentre la media di tempo di utilizzo del web risulta essere sei ore e mezza al giorno. Un fenomeno di massa sta potenzialmente plasmando le menti dell’umanità in modo abbastanza uniforme, chiediamoci se stiamo perdendo qualcosa.

- ·L’IA fornisce al digitale una marcia in più per aumentare l’interazione con gli umani. Il fenomeno più accattivante è costituito dai chat-

1 Nella letteratura scientifica si dice «to shape the neural network»: ciò che avviene è un vero modellamento delle connessioni sinaptiche a partire da ogni esperienza che consolidiamo.

2 Dati del 2023 visionabili su https://datareportal.com/reports/digital-2023-april-global-statshot.

bot, il più famoso è Chat-GPT, la cosiddetta intelligenza generativa, che confeziona in modo ogni volta singolare le risposte alle nostre richieste. Le perplessità intorno all’uso scorretto che si può farne sono molte, soprattutto in ambito scolastico, di ricerca e pubblicazione. Ma queste intelligenze artificiali possono imitare gli umani presentandosi con voci e interazioni molto verosimili. Nel film «Her» di Spike Jonze, l’attore Joaquin Phoenix finisce per innamorarsi di un chatbot che si dice a sua volta innamorato di lui. La verosimiglianza delle macchine con gli umani è un obiettivo che chi le progetta sta inseguendo, ma con la possibilità di campionare voci di persone vere e manipolare con il deep fake immagini reali, la potenza dell’inganno si fa audace e il rischio di manipolazione enorme. È importante essere informati, quando interagiamo, che stiamo parlando con delle IA, ma che succederebbe se ci convincessimo che esse sono di più, che soffrono o hanno un’anima? Se pensiamo che nel 2022 un ingegnere di Google, Blake Lemoine, è stato licenziato perché sosteneva che il suo progetto di IA, dal nome LaMDA, era arrivato a comunicargli di avere un’anima (e lui ci credeva), allora dovremmo ritenere la minaccia dell’inganno qualcosa di veramente preoccupante.

A partire da queste tre considerazioni, possiamo iniziare a riflettere se è il caso di informarci, preoccuparci e attrezzarci per non subire una tecnologia e i suoi insidiosi poteri ma essere invece delle persone che ne fanno un uso consapevole, traendone tutti i vantaggi ma, visto il rischio di coinvolgimento sregolato, privilegiando un utilizzo possibilmente limitato.

Bibliografia

H. Jonas, Il principio di responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1993.

Il Capitale e lo Stato, che dominano la società moderna, agiscono come un re Mida a rovescio, o come degli alchimisti al contrario: tutto quello che toccano si trasforma in vile piombo e in pena per gli umani, anche quello che si potrebbe chiamare oro. Questo vale naturalmente pure per uno dei grandi campi dell’attività umana: costruire e abitare.

È noto come il capitalismo industriale abbia prodotto fin dai suoi inizi nel Settecento grandi cambiamenti nel concetto di abitare: la crescita delle agglomerazioni urbane ha aperto le porte a nuove disuguaglianze trasformando l’abitazione in merce. Tra le critiche più frequenti troviamo la distribuzione inuguale dello spazio secondo i gruppi sociali, l’insalubrità degli alloggi popolari, e la trasformazione delle abitazioni in oggetti di speculazione. Altri osservatori hanno messo in risalto come certe strutture urbanistiche e architettoniche esprimessero una logica del potere: soprattutto nel caso della costruzione di larghe strade dritte che servivano a combattere gli eventuali rivoltosi che non potevano più erigere barricate o nascondersi nei vicoli stretti e labirintici dei quartieri medievali. I boulevard di Parigi sono l’esempio più noto, ma trovano riscontro in quasi tutte le città europee. Sul piano psicologico invece queste trasformazioni creavano un senso di sottomissione ai padroni, agli occhi dei quali si rimaneva sempre esposti, e sul piano simbolico costituivano un trionfo dei valori di efficacia, velocità, visibilità delle merci e libertà dei flussi. La sostituzione delle antiche mura medievali con dei boulevard, fenomeno frequentissimo alla fine dell’Ottocento, era una vittoria visibile del progresso capitalista.

Il «diritto alla città» (Henri Lefebvre) è diventato, soprattutto dagli anni Sessanta del Novecento in poi, non solo il caposaldo di un’approccio critico all’urbanismo, ma anche la rivendicazione di molteplici lotte sociali nelle metropoli. Tuttavia, un aspetto è rimasto largamente nell’ombra: la questione dei materiali. La sostituzione di materiali tradizionali di costruzione come pietra e legno con il cemento armato era spesso esplicitamente salutata come forma di «progresso» (e il cemento passava allora per

«proletario») in nome dell’economicità, della semplicità e dell’igiene, oppure non suscitava nessuna attenzione, perché si supponeva che un materiale valesse un altro.

Ci sono tuttavia delle buone ragione per affermare che il cemento armato (detto anche calcestruzzo) sia figlio del capitalismo, che il capitalismo sia potuto difficilmente esistere senza il cemento e che solo una società capitalista abbia potuto avere un tale bisogno di cemento.

Il cemento, come il petrolio e la plastica, erano o inesistenti, o sepolti nelle profondità della terra senza interessare nessuno prima dell’avvento del capitalismo industriale. Oggi sono tra i materiali più presenti sulla terra, e una società capitalista senza cemento, senza plastica e senza derivati del petrolio è difficilmente immaginabile. Sappiamo però ormai che questi materiali non sono «neutrali» e che hanno il loro prezzo. Il petrolio e la plastica vengono guardati con sospetto da almeno cinquant’anni, mentre il cemento armato è riuscito a mantenere un’aria di innocenza molto più a lungo – per quanto ormai nell’opinione pubblica anche per esso le connotazioni negative prevalgano spesso.

Il cemento esisteva già nell’antichità, ma ha potuto conquistare il mondo solo quando è stato «armato» a partire dal 1870 circa – cioè da quando viene colato in un’armatura, o cassero, normalmente in acciaio. Solamente con un cemento armato è possibile costruire grattacieli, dighe, autostrade, centrali nucleari. Nonostante i suoi precursori romani, il cemento è dunque un materiale tipico del capitalismo industriale (incluse le sue varianti «socialiste» in Unione sovietica o Cina, che vi facevano ugualmente ampio ricorso).

Dopo una diffusione inizialmente lenta, il calcestruzzo trionfa in seguito alla seconda guerra mondiale. Se lo stile dove viene esposto più brutalmente alla vista, il «brutalismo» (il cui nome fa però riferimento al béton brut, il cemento grezzo), è caduto in disgrazia dopo gli anni settanta, la produzione mondiale di cemento non fa che aumentare, soprattutto a causa del suo impiego in Cina: circa mezza tonnellata a testa per ogni abitante della terra, ogni anno! Dunque, l’economia capitalista non avrebbe mai potuto costruire le sue infrastrutture senza un materiale tanto economico, tanto facile da reperire e tanto facile da utilizzare.

Perché questi sono gli aspetti del cemento armato che ne spiegano l’enorme diffusione: è fatto di sabbia, acqua, calce, ghiaia e leganti come l’argilla, materiali molto diffusi sulla terra. La miscela si produce facilmente e costa dunque poco. Qui come altrove, «i prezzi bassi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale abbatte tutte le muraglie cinesi», come disse già a suo tempo il Manifesto comunista per descrivere il capitalismo.

Ma dove sta il problema? I componenti del calcestruzzo non sono tossici né direttamente nocivi per la salute umana o l’ambiente. In effetti, i problemi che crea risiedono nella gigantesca quantità in cui viene impiegato e nella tentazione irresistibile di farvi ricorso. Le alte temperature necessarie per la cottura della calce fanno sì che l’industria del cemento è tra i più grandi emettitori di Co2 – vi si aggiunge l’impatto

energetico di riscaldamenti e impianti climatici resi necessari dalle cattive qualità termiche delle abitazioni in cemento.

Le gigantesche quantità di sabbia necessarie sono all’origine di numerose estrazioni dannose per l’ambiente e gli abitanti, e spesso illegali e imposte con la violenza. Dopo la produzione viene il mantenimento: il cemento possiede tra tutti i materiali di costruzione la più breve durata di vita. L’acciaio all’interno – l’armatura – presto o tardi arrugginisce e può cedere: è quanto è successo a Genova con il Ponte Morandi nel 2018. La durata media di un’opera in cemento armato è di trent’anni, dopo i quali ha bisogno di costante manutenzione che può risultare più costosa di una nuova costruzione. In questo modo, il principio dell’obsolescenza programmata, motore del delirio produttivista capitalista, si è esteso perfino a quanto era da sempre considerato il simbolo stesso della durata, cioè le costruzioni. Ma la «crescita economica» ne trae un

grande vantaggio! E dopo la demolizione si pone il problema del trattamento dei detriti. Il riciclaggio è costoso, e la maggior parte dei resti finisce in discariche o semplicemente nel paesaggio.

La grande disponibilità del calcestruzzo incita a un suo uso sempre crescente, anche dove non ce n’è nessuna necessità. Così permette l’artificializzazione dei suoli, il loro consumo insensato che produce con sempre maggiore frequenza delle alluvioni catastrofiche. Ma se si aggiunge in Italia ogni giorno l’equivalente di due campi di calcio alla superficie già «sigillata », che c’è da aspettarsi?

Il cemento armato ha quasi fatto sparire le architetture tradizionali o «vernacolari» che per millenni hanno saputo assicurare alle popolazioni, nel mondo intero, delle abitazioni adeguate al luogo e al clima, spesso di grande pregio estetico e con moltissime variazioni. Nel giro di qualche decennio, il cemento si è imposto ovunque come l’unico materiale di costruzione, o quasi, e con esso una gamma molto limitata di forme architettoniche, insieme a novità come l’aria condizionata, particolarmente nociva. Si è diffusa allora una terribile monotonia e uniformazione delle forme di vita nel mondo, parallela a quella avvenuta in campi come l’alimentazione, l’abbigliamento o le lingue. La colonizzazione dell’immaginario, fulcro della trasformazione del mondo in merce, è passata per il cemento come per la coca-cola, per l’automobile come per la televisione e l’informatica. Certo, l’uso di altri materiali di costruzione non è stato formalmente vietato, cosi come non è (ancora) vietato produrre il proprio vino in casa o chiacchierare con i vicini davanti alla porta invece di stare davanti a uno schermo. Ma il cemento, come gli altri prodotti tipici del capitalist way of life, agiscono come delle «piante invasive» che con la loro semplice presenza tolgono spazio alle forme precedenti di vita, diventate costose, inefficaci, lenti, scomode.

Un altro aspetto del legame tra cemento e capitalismo, più subdolo e difficile da cogliere, ma ben reale, consiste nel suo nesso con il narcisismo. Questa psicopatologia ha trovato una larga diffusione nel tardo capitalismo: i narcisisti sono individui che conoscono solo se stessi e vedono nelle altre persone così come nelle cose solo degli oggetti da manipolare e da dominare. I tradizionali modi di costruzione e i materiali allora utilizzati non si prestavano molto a questo rapporto tirannico con la natura: ogni materiale, ogni luogo, ogni situazione richiedeva un trattamento diverso, una grande attenzione, una forma di rispetto, un corpo a corpo, molta pazienza e un saper-fare trasmesso tra artigiani e arricchito

nel corso del tempo, individuale e collettivo. L’architettura vernacolare era il regno dei «capomastri», almeno in Italia. Il cemento, tutt’al contrario, è il materiale ideale per l’arroganza dell’architetto o ingegnere moderno: semiliquido, senza forma propria ma capace di assumere tutte le forme, docile a tutti i voleri di chi l’impiega, uguale ovunque, senza caratteristiche proprie. Dei tratti che condivide con l’altro materiale-faro della società industriale: la plastica. Il calcestruzzo è a disposizione del dittatore o del magnate per il suo grattacielo alto un kilometro o per la sua diga gigantesca, ma anche di chi si costruisce la sua casetta in una favela o la casa abusiva al mare. In effetti, il capitalismo non si identifica più con le sole classi dominanti, ma è diventato un approccio al mondo che si diffonde ovunque, anche se naturalmente in forme diverse. L’uso « interclassista» del cemento ne è la prova.

Gabriel Kuhn in dialogo con Matthew Wilson

Matthew Wilson

Matthew Wilson (MW): Ci siamo incontrati per la prima volta circa quindici anni fa, in occasione di un seminario universitario per discutere della tua raccolta di opere di Gustav Landauer. Quindici anni prima un evento del genere sarebbe stato quasi inimmaginabile, ma a quel tempo sembrava del tutto naturale e normale; l’anarchismo, sembrava a molti di noi, aveva sostituito il marxismo nei movimenti sociali, ma anche, sempre più spesso, nel mondo accademico. Voglio esplorare con te lo stato attuale dell’anarchismo, ma prima di arrivare a questo, vorrei chiederti di riflettere su quel primo decennio di ciò che Graeber e Grubacic hanno chiamato «il secolo anarchico»: all’epoca, condividevi l’idea che l’anarchismo stesse rapidamente sostituendo il marxismo come ideologia dominante della sinistra? E, comunque ti sia sentito in quel momento, come vedi ora quel periodo?