Numero Completo 06

Editoriale

Nell’arco di tempo che passa da un numero all’altro, circa quattro mesi, accadono così tante cose che è difficile darne conto. Soprattutto, si rischia di essere sorpassati dagli eventi. Solitamente sono eventi – o dinamiche, o processi – negativi dal punto di vista di chi, come noi, si prova a muovere per allargare gli spazi di libertà e dignità. Sembra quasi che ogni cambiamento, qualsiasi trasformazione sia peggiorativa della situazione precedente. Dal lavoro alla sanità, dall’ambiente alla guerra, dalla violenza di genere alla repressione della polizia (abbiamo cominciato ad abbozzare questo editoriale subito dopo l’omicidio di un diciassettenne di Nanterre per mano delle guardie), dal carcere alle varie forme di limitazione della libertà, tra cui quella di movimento di chi cerca prospettive di vita migliori lasciando i sud del mondo. Potremmo non finire più.

Forse è perché – nella nostra vecchia Europa – siamo ancora e sempre immersi, da quasi cinquant’anni ormai!, in una fase di regressione dei diritti acquisiti nella stagione del lungo ‘68 e allora, ci si dice, bisogna tenere duro e il quadro prima o poi muterà.

Oppure è questione di percezioni distorte, le nostre che stiamo buttando giù queste note, e la realtà è che il male è sempre ben presente nell’esistenza umana come ci ha fatto vedere con la sua scrittura graffiante Cormac McCarthy, scomparso in primave-

ra. Contrastarlo, combatterlo – che lo si chiami male o assurdo come fa Albert Camus – è però quell’attitudine, anch’essa tutta umana, a cui non rinunciamo. Lo facciamo a modo nostro, anche in questo numero, mettendo in luce tre diverse esperienze, due contemporanee e una storica, che toccano alcune tematiche: l’impegno in prima persona nel salvare vite in quella fossa comune che è il Mediterraneo, le attività di un collettivo barcellonese che si occupa di architettura e di urbanistica da un punto di vista femminista, e le modalità di autogestione dei processi economici ad Alcoi nell’inebriante esperienza della rivoluzione spagnola.

Trovate quindi approfondimenti su altri temi a noi cari: il turismo, e quindi una critica a esso nella sua funzione distruttiva e una valorizzazione, invece, di pratiche turistiche più consapevoli; un’analisi e una proposta concreta a opera di Paolo Cognetti per ridare centralità alla montagna e far scoprire la sua ricchezza ai ragazzi immersi nella vita di città. Nell’internazionale c’è una riflessione originale su un caso di autoamministrazione della società, quello delle isole Fiji; la conversazione è dedicata alla casa editrice elèuthera, che svela qui la complessità e la ricchezza delle pratiche di lavoro cooperativo che si celano dietro a ogni loro libro; la radici si concentrano sulle figure di Lev Tolstoj e di Luce Fabbri (su di loro, tra l’altro, proprio elèuthera ha curato due agili antologie: Il rifiuto di obbedire del 2019 e Critica dei totalitarismi del 2023); le recensioni consistono in un percorso di lettura riguardante il tema, anch’esso a noi caro, della prefigurazione.

Un evento che ha colpito da vicino alcuni di noi è stata l’alluvione che si abbattuta su parte dell’Emilia e della Romagna,

a maggio. Un evento che non si può definire eccezionale, nel senso che, è vero, è caduta una quantità d’acqua mai vista in alcune zone, ma, stante il cambiamento climatico, questi fenomeni accadono sempre più di frequente. È la nuova normalità, si potrebbe dire e il fato c’entra ben poco. È l’azione umana che provoca l’aumento costante di emissioni di CO2 e il conseguente innalzamento delle temperature che va di pari passo con precipitazioni improvvise e violente. Scienziati, divulgatori, attivisti ce lo dicono da molto tempo: è ora di cambiare rotta. C’è bisogno di amplificare il messaggio lanciato dalle nuove generazioni di ambientalisti, di elaborarlo e di dare vita a pratiche di riorganizzazione della società in senso ecologico e libertario. Questo comporta tutto un insieme di pratiche che vanno in direzione opposta a quanto fanno gli amministratori, compresi quelli «di sinistra»: cemento, cemento e ancora cemento e poi auto, strade, fabbriche, fabbrichette e capannoni e ancora strade – sempre più larghe, a sei otto, nove corsie – e auto e camion e centri della logistica che spuntano ovunque. Ettaro su ettaro siamo sempre più fagocitati dal nostro stesso cemento.

Una delle cose che più ci ha colpito quando siamo andati a spalare il fango alla periferia di Faenza, là dove il fiume Lamone aveva invaso del suo fango le case fino al secondo piano, è stata la quantità di rifiuti accumulati. Nel giro di pochi giorni si sono sommate, nella sola Faenza, circa centomila tonnellate di rifiuti, così che il disastro e la distruzione di case, strade, e campi è stata accompagnata anche da ulteriori fonti di inquinamento con cumuli di rifiuti dati alle fiamme e aria e falde acquifere contaminate. Abbiamo visto, anche, la realtà degli allevamenti intensivi, questi luoghi di tortura che per decenza non dovrebbero avere più ragione di esistere. Sono luoghi insostenibili, dal

punto di vista ambientale ed etico, la cui mostruosità è venuta alla luce con la pioggia e con le decine di carcasse di maiali trasportate dai flutti. Davvero le più lancinanti distopie, oggi di gran moda, sono superate dalla realtà: «volevamo cambiare il mondo, e l’abbiamo distrutto», così ci ha detto un compagno di quelle parti.

Abbiamo visto anche, però, Un paradiso all’inferno, per citare il titolo del fortunato testo di Rebecca Solnit che analizza «le straordinarie comunità solidali dei terremoti e di altri disastri». Tante migliaia, difficile quantificarle, le persone provenienti un po’ da tutta Italia che hanno dato una mano. Arrivati a Faenza, abbiamo trovato le compagne e i compagni del luogo organizzati in Brigate di solidarietà, mentre gruppi e grupponi arrivavano da Bologna, Modena, dall’Abruzzo, ecc.

Pensiamo che, a fronte di un modello di sviluppo bacato, marcio alle fondamenta, sarebbe necessario trovare soluzioni concrete, che privilegino il riuso e non il consumo e che facciano leva su forme di tecnologia partecipate e condivise; praticare cioè soluzioni libertarie combattendo e superando l’inefficienza, la burocrazia esasperata, il proceduralismo fine a se stesso della gestione statale.

Questa strada è aperta anche perché – altra cosa che abbiamo potuto constatare con i nostri occhi nei giorni e nelle settimane subito dopo l’alluvione – lo stato, inteso come garante di servizi, non esiste più. Solo in alcune zone si sono visti i pompieri e, in ritardo, la protezione civile. Per non parlare della fantomatica ricostruzione. Le strade franate sono state sgomberate dal fango dagli stessi abitanti che, in alcune aree, hanno addirittura

ricostruito con le loro mani le infrastrutture crollate, come nel caso di un ponte nel comune di Monterenzio, vicino a Bologna, travolto da una frana e sostituito da un guado autocostruito dagli abitanti.

Oltre un secolo fa Pëtr Kropotkin nel suo Campi, fabbriche, officine denunciava il sistema economico e sociale che trasformava gli esseri umani in «semplici inservienti di una determinata macchina» e provocava diversi piani di separazione nella società – tra consumatori e produttori, tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra agricoltura e industria, tra le varie mansioni del lavoratore. Oggi tale sistema, come scrive Giacomo Borrella nella prefazione alla nuova edizione del testo (elèuthera 2023) si è esteso e perfezionato e si sono moltiplicati i piani di separazione. Kropotkin proponeva, facendo leva su esempi concreti – i «semi sotto la neve» di cui scriverà Colin Ward – il ribaltamento di questo schema, partendo dalla dimensione piccola, o intermedia, in cui si afferma nelle attività umane la cooperazione e l’autorganizzazione. Una valorizzazione della piccola dimensione, indipendente e motivata eticamente, che rifugga la mentalità del profitto e del consumo volto alla crescita continua.

La solidarietà pratica nei disastri e i movimenti per la giustizia climatica con le loro proposte, decentrate e variamente declinate a seconda della realtà geografica e sociale dei territori, ci indicano la strada da percorrere, che non è quella della fiducia acritica verso nuove tecnologie che risolveranno i problemi ambientali, ma è praticare forme antiautoritarie, libertarie, attuabili qui e ora nel rapporto con il territorio e nelle relazioni tra chi lo abita.

In ultimo diamo conto del fatto che tra le varie tematiche che sono oggetto di frequente dibattito in redazione due ritornano ripetutamente nelle nostre riflessioni con particolare forza. La guerra e la violenza di genere. Per quanto riguarda il conflitto armato causato dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo noi abbiamo sostenuto, e sosteniamo, il diritto all’autodifesa da parte del popolo aggredito. Vediamo però che a questo punto del conflitto l’autodifesa si sta accompagnando sempre più, anche da parte ucraina, con azioni offensive che utilizzano tutto l’armamentario per colpire il territorio russo con droni, missili e aerei, e riteniamo che questa prosecuzione del conflitto non sia accettabile. Le truppe russe si devono ritirare e la guerra deve finire: per raggiungere questo obiettivo bisogna che la mobilitazione civile e le iniziative diplomatiche guadagnino spazio a discapito delle armi. È giusto non piegare la testa di fronte ai soprusi, ma è anche necessario operare in una prospettiva ideale che faccia a meno degli eserciti e della violenza brutale della guerra. Il passaggio tra violenza e nonviolenza è stretto e noi ci siamo in mezzo, in una maniera interrogativa e problematica che non nascondiamo.

Siamo infine scossi e turbati per le dinamiche di violenza contro le donne frequenti nella nostra società, anche tra giovani e giovanissimi. È un tema che tocchiamo anche in questo numero, convinti che per fermare uccisioni e violenze sia necessario lavorare alle radici, dando vita a pratiche educative diverse, come è il caso del collettivo Equal Saree di Barcellona che nel rinnovare lo spazio urbano da un punto di vista femminista mette al centro il tema del dialogo, del confronto, dell’inclusività. Ritorneremo su questo tema nei prossimi numeri con altre esperienze e approfondimenti.

Anarchia e solidarietà nel Mediterraneo

Anabel Montes Mier, a cura di UrLa

Anabel Montes Mier è una pioniera a bordo delle navi umanitarie. Dopo quasi otto anni trascorsi a salvare vite nel Mediterraneo – capo missione dapprima con Open Arms e poi con Geo Barents (MSF) –, testimone d’accusa nel processo a Salvini, divenuta famosa per la sua foto con il bimbo in braccio che fece il giro del mondo nel 2017, ha deciso di lasciare: sopraffatta dalle troppe morti, dal troppo dolore e dalle troppe campagne di odio nei riguardi suoi e delle ONG. Queste esperienze le hanno causato una sindrome da stress post-traumatico. È scesa dalla Geo Barents a metà maggio 2023 e ha scritto con il cuore questa lucida testimonianza.

Anarchia e solidarietà, nel Mediterraneo centrale, sono concetti che si intrecciano, particolarmente in situazioni di crisi umanitaria come quella che si sta verificando con i flussi migratori marittimi. Prima di parlare della mia visione di donna soccorritrice, vorrei chiarire questi termini nel loro contesto del Mediterraneo centrale. Quanto mi appresto a dire si potrebbe probabilmente estendere anche ad altre rotte o altri luoghi, ma preferisco parlare sulla base della mia esperienza diretta e su quanto ho personalmente visto e vissuto.

Per solidarietà intendo l’atto concreto di sostegno e aiuto agli altri nel momento del bisogno. Nel Mediterraneo centrale, le ragioni per cui migliaia di persone rischiano la vita cercando di attraversare il mare in condizioni drammatiche sono tanto diverse, quanto legittime: fuggire dalla violenza, dalla povertà, da qualsiasi tipo di persecuzione che si manifesti nei loro paesi d’origine. Cercare una vita migliore o il semplice fatto di poter esercitare una libertà di movimento sono diritti che vengono totalmente

negati da parte di coloro che vivono in altre realtà e difendono i propri privilegi, nella paura di perdere il proprio potere.

Ho una visione molto impegnata, e ritengo che la lotta per la libertà e la giustizia sociale siano intrecciate in modo indissolubile con la necessità di offrire sostegno a coloro che, per svariati motivi, sono stati costretti a vivere una situazione di vulnerabilità e disperazione.

Il Mediterraneo centrale non è solo un territorio di separazione geografica, un mare tra le terre, ma rappresenta uno spazio vivo, dove le vite umane si incontrano e si perdono; dove gli stati e i confini artificiali mostrano tutta la loro brutale e crudele realtà, perpetuando la disuguaglianza e l’ingiustizia sociale, di classe, di genere e di ogni altro tipo di identità. La lotta deve mirare a sfidare questi sistemi nel concreto, a dimostrare che la solidarietà è molto più di una parola: è reale e può essere sentita, toccata, vissuta e creata.

Inoltre, come dice il testo di una canzone di un gruppo spagnolo chiamato Habeas Corpus: «Bisogna chiamare le cose con il loro nome», recuperare le parole, riconoscere la forza che posseggono e che si cerca sempre di pervertire per distorcerle, cambiarne il significato, in modo che i muri che il fascismo vuole continuare a costruire appaiano in tutta la loro crudele drammaticità e vengano abbattuti.

Questa macchina di distruzione sociale ha una grande presenza nel Mediterraneo centrale. Per me, la cosa più grave che si sta verificando è il processo in atto di privazione dell’identità individuale di quelle persone che, a causa di circostanze avverse, si trovano, loro malgrado, a far parte di quel grande collettivo eterogeneo che va sotto il nome di migranti. Sono persone in movimento, costrette a fuggire, a migrare, spinte ad abbandonare le loro vite verso luoghi ignoti.

La vera forza della parola, in questo caso, è data dal fatto che ogni persona, la cui vita è in pericolo in mare, diventa un persona naufraga e chi è naufrago ha diritto di essere aiutato, salvato.

È qui che entra in gioco tutto l’ampio, preciso e chiaro apparato giuridico degli accordi e delle convenzioni internazionali sul salvataggio delle vite in mare sottoscritti da molti Paesi: la UN-CLOS, la Convenzione SOLAS, la Convenzione SAR, la IAM-SAR, l’IMO, che definiscono le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare. Chi comanda una imbarcazione, quando avvista una persona dispersa o in pericolo in mare, è tenuto a prestare assistenza il più rapidamente possibile, senza mettere in pericolo se stesso o l’equipaggio (mi sembra importante segnalare qui, con questo piccolo inciso, che, mentre in inglese è neutro, sia in spagnolo che in italiano il termine «comandante» viene reso con la forma maschile, perché è risaputo che i comandanti donna non esistono).

In questa situazione è da evidenziare come Malta costituisca un esempio particolarmente negativo nella pratica dei soccorsi, nonostante gli obblighi imposti dalla legislazione internazionale in materia: non ha sottoscritto gli emendamenti del 2004, non fornisce un porto sicuro ai migranti e inoltre non rispetta l’obbligo di soccorso in mare nell’area di competenza, contravvenendo alla legge del mare e a ogni dettato etico.

13

Questo non vuole essere un implicito invito a dare credibilità e giustificazione alle leggi vigenti, né ritenere che non si possano cambiare, combattere o abrogare. Il fatto che una legge sia una legge non significa che sia necessariamente giusta. La mia intenzione è quella di denunciare e dimostrare come coloro che fanno le leggi, impongono le regole e costringono con la forza al loro rispetto sono i primi a non rispettarle, a voltare le spalle e a cercare mille scappatoie quando quanto viene previsto non è in linea con i loro interessi o con le loro strategie politiche.

Qui non c’è spazio per l’interpretazione. Ogni singolo criterio è ben stabilito e chiaro, probabilmente per ovviare alle ingiustizie commesse in passato. Quello che trovo curioso è che ci sia stato bisogno di un gruppo di persone che si sono riunite per stabilire che ogni persona merita di essere salvata e portata in una terra sicura dove sarà curata. Il fatto che sia necessario legiferare che le persone devono essere salvate dall’annegamento dimostra quanta poca umanità, quanto poco rispetto per la vita e quanta poca coscienza collettiva ci sia.

Ma cosa succede quando spogliamo la parola «naufrago» della sua forza primordiale ed enfatizziamo invece la parola «migrante» con tutte le sue lettere? Le mie viscere si ribellano quando penso all’intenzione malvagia che sta dietro a tutta questa pantomima: negare la realtà di migliaia di persone, chiudere gli oc-

Il fatto che sia necessario legiferare che le persone devono essere salvate dall’annegamento dimostra quanta poca umanità, quanto poco rispetto per la vita e quanta poca coscienza collettiva ci sia

chi davanti alla tragedia e rubare la loro identità, negare la loro esistenza, calpestare i loro diritti operando sulla base del privilegio e infine spiegare paternalisticamente la loro morte. Giustificare il loro omicidio.

Come diretta conseguenza di tutto questo, si ha la mancata attivazione del sistema di ricerca e soccorso. Gli stati competenti, nella loro area di responsabilità, sono obbligati dal diritto internazionale - ciò dovrebbe costitu-

ire anche un dovere morale - ad avviare le operazioni di ricerca e salvataggio il più rapidamente possibile. Quanto sta accadendo negli ultimi mesi dimostra con assoluta evidenza la volontà, da parte delle autorità preposte, di sottrarsi agli obblighi di soccorso. Ad esempio, vediamo come siano centinaia i casi in cui Malta ha omesso di prestare assistenza ordinando addirittura alle navi mercantili di non prestare soccorso e di continuare la loro rotta, il che oltre a essere inumano appare anche incredibile, viste le implicazioni che derivano se consideriamo che secondo le norme internazionali è il capitano il responsabile ultimo delle conseguenze che possano verificarsi in caso di omissione di assistenza.

Il naufragio di Cutro – in cui, per motivi ancora poco chiari, anche se appaiono via via sempre più evidenti, non è stata attivata l’operazione di salvataggio, cosa che ha provocato l’agonia e la morte di decine di persone annegate, i cui corpi sospinti dalle onde, hanno raggiunto le coste italiane – ha trovato larga eco nei media, attirando una grande attenzione da parte dell’opinione pubblica. Sembra quasi che quando invece i corpi non raggiungono la terraferma e rimangono in fondo al mare non meritino tanta attenzione pubblica e mediatica.

Altro esempio, il naufragio di Pyros, dove non solo non è stata data comunicazione della gravità della situazione, che avrebbe potuto e dovuto attivare una grande operazione di soccorso, ma a seguito delle prove e delle analisi forensi si è dimostrato invece come la guardia costiera greca abbia effettuato manovre estremamente pericolose, agendo in modo irresponsabile e cercando poi giustificazioni attraverso dichiarazioni assolutamente contraddittorie.

Se non c’è soccorso, non ci sono naufraghi, e se non ci sono naufraghi, non c’è bisogno di prestare loro soccorso. E quindi non c’è la necessità di un porto sicuro in cui farli sbarcare. Se la parola «naufraghi» viene eliminata dal contesto marittimo di cui stiamo parlando ed essi vengono descritti solo ed esclusivamente come «migranti», con l’aggiunta di una connotazione peggiorativa, magari «clandestini», vengono privati dello stesso

valore umano delle altre persone, di uno status che invece non dovrebbe nemmeno essere messo in discussione. Non si deve permettere di stravolgere il vero significato delle parole.

Troppi i simboli in gioco, le dichiarazioni, bandiere ostentate (per chi le vuole…), le parole d’ordine utilizzate per manipolare, per conquistare consenso, per nascondere la tragica realtà. Il dramma delle morti in mare viene utilizzato ciclicamente per la ricerca di consenso politico: non possiamo permettere che tutto questo accada. È in questo contesto che il salvataggio dei migranti naufraghi non solo è un atto umanitario, ma è anche un atto politico, che sfida le politiche migratorie restrittive e le campagne di odio. È un atto con il quale si mettono in pratica i valori dell’uguaglianza e dell’aiuto reciproco.

Il dramma delle morti in mare viene utilizzato ciclicamente per la ricerca di consenso politico: non possiamo permettere che tutto questo accada

Non si tratta solo di salvare persone che rivendicano l’elementare diritto di continuare a vivere, di non essere cancellate, quasi non fossero mai esistite. Si tratta di proteggerle con la presenza, denunciando qualsiasi violazione dei diritti umani in alto mare; di essere testimoni diretti dei rimpatri immediati effettuati dalle milizie in uniforme, sovvenziona-

te dall’Unione Europea; di essere testimoni della violenza fisica esercitata su persone che già fuggono da un passato di cui la maggior parte di loro non potrà mai liberarsi, perché sempre presente come un incubo nella mente.

Ancora, di essere testimoni della connivenza degli stati europei con quelle stesse cosiddette guardie costiere libiche, dell’esistenza di una polizia di frontiera che spende milioni di euro per sorvegliare dal cielo – nel Mediterraneo centrale – frontiere ancora più diffuse, dove la possibilità di vita delle persone dipende dalla rapidità con cui si segnalano le loro coordinate e dalla rapidità con cui arrivano le imbarcazioni della guardia di finanza italiana per riportarle in quell’inferno in terra che è la Libia.

Il solo fatto di restare lì a navigare è una dichiarazione di intenti, di non essere più d’accordo con le versioni date o con la loro mancanza, di non voler più godere di privilegi esclusivi, di essere disposti ad andare, a vedere, ad ascoltare, a sentire, a toccare e a denunciare.

Il fallimento del sistema di accoglienza europeo e mancanza di volontà di cambiarlo è ciò che ha portato alla nascita di tante organizzazioni che operano in mare, che cercano di colmare, in vari modi questo vuoto, questo bisogno non soddisfatto. Anche se la responsabilità diretta non dovrebbe ricadere su cittadini e cittadine e dovrebbe essere assunta dall’Unione Europea, con un sistema di ricerca e salvataggio efficace e professionale, questo dimostra la capacità di autogestione, organizzazione e solidarietà inter-organizzativa che si è sviluppata negli ultimi anni. Non c’è niente di nuovo sotto il sole, manca la volontà, la volontà di riconoscere che tutte le persone hanno gli stessi diritti.

È ovvio che le prospettive individuali variano in modo diverso e che non tutte le persone nelle ONG hanno una filosofia

anarchica. Tuttavia, nel bel mezzo di una crisi umanitaria come questa, la solidarietà e l’impegno per i principi di giustizia sociale possono essere una potente forza di cambiamento per tentare di promuovere una visione di un mondo più inclusivo e combattivo. Occorre riconoscere l’interconnessione di tutte le persone ed essere consapevoli che tutti hanno la responsabilità di aiuto e sostegno reciproco nei momenti di bisogno. È necessario quindi continuare a lottare per la giustizia sociale e contro le politiche migratorie oppressive che perpetuano le tragedie.

Lavorare nella ricerca e nel soccorso non è così bello come può sembrare. È duro, difficile, richiede una preparazione e un addestramento costanti, ti distrugge a livello psicologico, anche se passi il tempo a cercare di prepararti. Si è venuta a creare una visione romantica della realtà delle operazioni di ricerca e di soccorso, quasi che i soccorritori siano persone privilegiate che possono trascorrere il loro tempo andando sulle barche a salvare vite umane, si perpetua una visione, da neocolonialismo del XXI secolo, secondo cui sono importanti solo i valori ideali che tengono saldi i principi del soccorritore, che però non è il vero protagonista del dramma.

18

Sono sempre stata una persona molto critica e con una mia visione delle ONG. Non credo nella meritocrazia, ma nell’organizzazione, nella preparazione e nel fatto che in questo contesto salvare vite in alto mare richiede molte conoscenze. Gli ideali politici non sono sufficienti se non sono accompagnati da competenze e conoscenze che hanno un impatto diretto sulla vita e sulla morte delle persone, ma le competenze e le conoscenze devono essere accompagnate e guidate dai valori umanitari. Questo non è, né dovrebbe essere, un luogo di ostentazione dell’ego, di promozione del proprio io o dell’organizzazione a cui si appartiene, ma un luogo in cui un sostegno reciproco organizzato e consapevole è in grado di fare ciò che è meglio per le persone che hanno bisogno di aiuto. Per restare umani in un mondo disumanizzato.

L’evoluzione che ho visto, lavorando in prima linea a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo centrale dal 2016 al 2023, è terrificante, non in termini di necessità di salvataggio delle persone, ma in termini di aumento esponenziale degli ostacoli legali e amministrativi, di manipolazioni mediatiche, di diffamazioni diffuse che hanno il solo e unico scopo di infangare, di impedire alle ONG di operare. Ma il vero bersaglio, le vere vittime di questo attacco capitalista sono i migranti che non sono ancora naufraghi ma che, vista l’im-

passibilità e l’inerzia di questa Europa antiquata e stantia, rischiano di diventarlo, con tutto ciò che ne consegue.

In questi quasi 8 anni ho visto così tante migliaia di volti che mi addolora non poterli ricordare tutti. Ho sentito tante storie che non sono mai state raccontate, perché non è stato permesso di parlare a chi voleva raccontare, o perché è stata data voce a persone come me, che

possono trasmettere il messaggio ma non farlo mai proprio. Sono anche consapevole delle difficoltà che ho dovuto affrontare e subire in questo mondo come donna soccorritrice, come donna di mare, come donna in una posizione di responsabilità e di vedere come la mia parola fosse meno ascoltata e considerata se non alzavo la voce, in un mondo storicamente maschile come quello marittimo e del soccorso in mare. Ho imparato a dimostrare le cose quando era il momento giusto di farlo e non quando mi veniva chiesto per vedere se ne ero capace. Ho più pazienza della maggior parte dei miei colleghi, anche se qualche maschio fragile ha cercato di farmi sembrare isterica per aver alzato la voce sostenendo le mie ragioni. E poiché so, come donna, cosa si prova quando qualcuno ha un privilegio rispetto a te a causa di qualcosa che non ha altra giustificazione se non il caso e lo usa contro di te, come un mero esercizio simbolico di potere, io non farò mai lo stesso con chi ha meno privilegi di me.

Purtroppo il mondo è pieno di persone con storie da raccontare, di voci da ascoltare. Lasciate che vi raccontino le loro storie con la loro voce, non permettete che sia negato a nessuno il diritto di parlare, il diritto di lottare per la propria vita.

Continuerò la mia battaglia fino a quando, guarita dalle conseguenze della scelta di aver fatto questo lavoro, sarò pronta ad aiutare ancora – se sarò in grado di farlo – ma soprattutto a riprendere ad accompagnare.

A presto.

Urbanistica femminista il collettivo Equal Saree Espe

Valeria Giacomoni

Gli spazi pubblici sono fondamentali come punti d’incontro, di gioco e di rappresentazione sociale, culturale e politica. Gli spazi urbani non sono neutri, sono la rappresentazione fisica dei valori della società che li pianifica, li costruisce, li gestisce e li abita. Gli spazi ci parlano, trasmettono messaggi che integriamo in maniera incosciente e che possono riprodurre disuguaglianze sociali.

L’urbanistica è la disciplina che si occupa di definire questi spazi, e nella grande maggioranza dei casi gli architetti e urbanisti che prendono decisioni sull’organizzazione delle nostre città sono uomini, bianchi, normodotati e generalmente si muovono in macchina. L’urbanismo istituzionale tende a semplificare e a progettare solo per un tipo di persona e gli spazi riflettono quindi le esigenze solo di una parte della popolazione.

Per esempio è dai tempi dell’agorà greca che le donne vengono escluse dagli spazi dove si prendono le decisioni: l’urbanismo è patriarcale e gerarchico e gli uffici urbanistici continuano a essere «mascolinizzati». Inoltre questi ultimi tendono a essere chiusi alle contaminazioni e generalmente non si confrontano con esperti di altre discipline come l’antropologia o le scienze sociali e ambientali, fondamentali al momento di organizzare gli spazi comuni della popolazione. L’urbanismo di oggi si muove spesso al servizio degli interessi del capitale e anche se qualche volta ha la reale volontà di migliorare le condizioni di vita della cittadinanza non tiene quasi mai in conto ciò che essa vuole o semplicemente di cosa ha bisogno. Risposte alternative da parte dell’ambito accademico o teorico a questo modo di intendere lo sviluppo della città hanno almeno mezzo secolo di vita e negli ultimi anni si sono visti esempi concreti, ad esempio in Spagna.

Si parla di urbanismo femminista e questo non significa rivendicare solo una visione di genere, ma una che tenga conto della diversità di persone che abitano le città: diversità di genere, ma anche di origine, di classe, di età e di mobilità.

A Barcellona sono attivi diversi collettivi che lavorano in quest’ottica e la fervente attività dal basso ha trovato un riscontro nelle istituzioni, particolarmente sensibili al tema: negli ultimi anni questa visione sta quindi avendo un’influenza concreta sullo sviluppo degli spazi della città.

Nascita e obiettivi del collettivo Equal Saree

Equal Saree è un collettivo di architettura e urbanistica con prospettiva di genere che disegna strategie inclusive, promuove pratiche orizzontali e genera lavoro in rete. È costituito da quattro ragazze ed è nato nel 2010, prendendo forma poco a poco a partire da un lavoro costante di sensibilizzazione e attivismo che dà un nuovo significato alla diversità e complessità del paesaggio urbano. Dal primo momento le fondatrici sono state sicure dei benefici che può apportare all’urbanistica una visione di genere, che permette di incrociare gli aspetti fisici, sociali e psicologici dello spazio per portare alla luce le disuguaglianze e generare strategie per sradicarle.

Si sono conosciute all’università di Barcellona, ma è stato un viaggio in India a cambiare loro la vita; o meglio, a cambiare la visione che avevano, fino a quel momento distorta dall’accademicismo europeo, sull’architettura e sul suo impatto sulle città. Tutto ebbe inizio durante le lezioni di un’architetta argentina

specialista nell’affrontare politiche pubbliche sulla città e le donne, e le basi del collettivo sono nate durante il progetto da lei proposto in un quartiere musulmano di Nuova Delhi, dove le studentesse sono arri-

Dal primo momento le fondatrici sono state sicure dei benefici che può apportare all’urbanismo una visione di genere

vate con una borsa di studio. La scelta del nome del collettivo riflette l’importanza che ha rivestito il progetto in questo processo: il saree o sari è il vestito tipico delle donne in India, costituito da teli avvolgenti che rappresentano le donne al plurale, poichè il telo è sempre lo stesso ma utilizzato diversamente secondo la regione. Per il nome del collettivo hanno quindi hanno combinato la parola equal (uguale in inglese) con il saree, che simboleggia sia le donne al plurale che l’uguaglianza nella differenza. L’obiettivo di questo collettivo è che non venga perpetuato il sistema che accompagna lo sviluppo delle città e che prevede un unico tipo di abitante, rivendicando un urbanismo che tiene conto della complessità e della diversità dei residenti. E come si mette in pratica tutto questo?

Metodi e strumenti per un’architettura femminista

«La partecipazione comunitaria e i processi di co-creazione sono strumenti che permettono di riflettere sulla nostra forma di vivere, affrontando questioni come la convivenza di persone con realtà diverse o la gestione della cura in città. I processi partecipativi rafforzano le relazioni tra persone, stimolano il lavoro di gruppo e mettono al centro il bene comune, al di sopra degli interessi individuali. Per rendere le città più umane bisogna ascoltare l’opinione della cittadinanza» (Goula, Cardona e Saldaña 2019).

Il lavoro di questo tipo di collettivi spesso comincia da «marce esplorative» ovvero passeggiate per il quartiere con le abitanti (donne), spesso compiute di notte. Queste passeggiate permettono alle donne di esprimere finalmente il loro punto di vista e dare voce alle loro necessità nello spazio pubblico; inoltre costituiscono un elemento di socializzazione e di empowerment. Lo strumento delle marce esplorative è nato negli anni Ottanta in Canada e aiuta anche semplicemente a individuare quali sono i luoghi di incontro e quali invece i luoghi più bui e meno frequentati; quali zone avrebbero bisogno di essere riorganizzate

per compiere meglio la loro funzione. Si tratta di ridisegnare la città da dentro, da chi la abita e la vive tutti i giorni.

Per quanto riguarda la progettazione Equal Saree insiste sull’importanza di mescolare usi e funzioni degli spazi: per una semplice questione di sensazione di sicurezza, è importante ad esempio che le strade siano frequentate, le zone pedonali vissute e che ci sia buona visibilità e illuminazione. Questo perchè non prevalga la legge del più forte, in cui sono sempre le stesse a rimetterci, e per evitare il ricorso costante alla polizia che normalmente non risolve i conflitti né elimina la sensazione di insicurezza. Per le necessità quotidiane inoltre sarebbe importante che non fosse sempre necessario usare il trasporto pubblico o l’auto. Un altro criterio importante al momento di organizzare gli spazi è l’accessibilità: una persona giovane e con buone capacità di movimento sicuramente non ci pensa, ma semplicemente la collocazione nel punto giusto delle strisce pedonali è una questione fondamentale per una parte della popolazione.

In questo modo ci si può rendere conto anche di come la collocazione di panchine possa fare la differenza nella mobilità degli anziani, che hanno spesso bisogno di fare delle pause, e sulla possibilità di interazione con gli altri, soprattutto dopo la pan-

demia. Le panchine sono generalmente utilizzate dalle fasce più «deboli» della popolazione – anziani o chi si occupa dei bambini – ma negli ultimi anni anni le politiche urbanistiche (almeno in Italia) hanno puntato a ridurle o toglierle, per evitare che vengano utilizzate per dormire da chi non ha una casa. Ripensare l’ubicazione delle panchine, oltre a favorire gli spostamenti di chi ha ridotte capacità motorie, aumenta la possibilità di intavolare relazioni con il vicinato e di evitare la sensazione di solitudine.

Progetti di Equal Saree

Il collettivo Equal Saree ha portato avanti progetti in Spagna, Marocco e India e ha lavorato per diverse amministrazioni mettendo al centro proprio le categorie normalmente meno ascoltate: le donne, gli anziaIl loro progetto di maggiore successo è stato nei cortili delle scuole

ni, i bambini. Coinvolgendo la popolazione con processi partecipativi hanno ripensato l’organizzazione di piazze, parchi ed edifici, ma il loro progetto di maggiore successo è stato nei cortili delle scuole. L’analisi degli spazi di gioco ha evidenziato come questi siano il primo luogo fuori casa dove i bambini e le bambine possono organizzarsi spontaneamente, senza la guida di un adulto e da qui l’importanza di non riprodurre schemi usuali. Lo studio ha fatto luce sul modo di interagire dei bambini e delle bambine e ne è risultato che l'80% dei cortili delle scuole spagnole è «calcio centrico», ovvero uno spazio in cui il campo da calcio occupa la maggior parte dello spazio mettendo al centro generalmente i bambini maschi più grandi e più forti e dove gli altri giochi sono collocati nella periferia del cortile, in posizione defilata. Attraverso processi partecipativi che hanno coinvolto le comunità educative di 14 scuole pubbliche di Barcellona è nato il progetto Empatitzem (gioco di parole con pati – il cortile in catalano – e il verbo empatizzare), un approccio che propone l’uguaglianza nei cortili delle scuole

26

durante la ricreazione. Una nuova progettazione dello spazio che evita la divisione gerarchica tra un’attività principale e altre periferiche permette di immaginare un mondo non gerarchico e favorisce una maggiore interazione tra generi; inoltre la possibilità di proporre diverse attività stimola la creatività ed evita di mettere la forza fisica al centro. La proposta di Equal Saree si è concretizzata nella pubblicazione di una guida dal titolo El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi e d’intervenciò amb perspectiva de gènere (ndT: Uguaglianza nel cortile della scuola. Guida per diagnosi e intervento con prospettiva di genere), inizialmente in catalano e poi tradotta in spagnolo, francese, inglese e greco.

Un’altra installazione proposta da Equal Saree è la Mamífera, un punto di allattamento collettivo in strada per portare l’attenzione sulla mancanza di spazi per la cura negli spazi pubblici, a seguito di alcuni studi in cui è risultato che il 52% delle donne si nasconde per allattare, il 63,5% si è sentita giudicata a farlo in spazi pubblici, mentre un 15% è stato addirittura richiamato mentre allattava. Questa difficoltà di allattare nello spazio pubblico fa sì che molte donne vivano l’allattamento in modo individuale e isolato, fatto controproducente dato che la maggior parte delle

complicazioni si potrebbero risolvere condividendo esperienze con altre madri. Mamífera rivendica la necessità dell’allattamento in collettivo, rompendo un tabù su un argomento considerato una cosa privata.

Riferimenti teorici

Come ben segnalato da Colin Ward nel suo Il bambino e la città quella dell’infanzia è una delle voci meno ascoltate al momento di disegnare un progetto urbano; non vengono tenute in conto le sue esperienze, percezioni e necessità. Per la sua condizione di dipendenza, l’infanzia interagisce continuamente con altri soggetti e per questo migliorare la sua qualità di vita significa inevitabilmente fare lo stesso con la qualità di vita di altre categorie. Mettere i bambini al centro delle decisioni urbane porterebbe beneficio anche al resto della società permettendo di avanzare verso modelli urbani più inclusivi.

Per quanto riguarda l’urbanistica femminista Jane Jacobs (1916- 2016) è la teorica che forse più di tutte ha influito sul modo di analizzare i fenomeni urbani nelle città contemporanee. Le sue idee, ridicolizzate negli anni Sessanta dai tecnocrati, oggi vengono recuperate. L’attivista statunitense ha portato il focus sulle persone e non sugli edifici, puntando sull’uso misto, sul bottom-up (strategia dal basso verso l’alto), sulla disobbedienza civile, al contrario della città immaginata sull’esempio di Le Corbusier,

con zone di uso esclusivo e mastodontici edifici. A sessant’anni dalla pubblicazione di Vita e morte delle grandi città, i concetti dell’attivista politica, divulgatrice scientifica e giornalista continuano a essere validi tra le generazioni emergenti, come dimostra ad esempio la recente pubblicazione di Città e libertà, una raccolta di suoi scritti inediti in italiano. Jacobs ha sottolineato la mancanza di spazi verdi, le strade poco

sicure e l’assenza di cordialità tra i vicini. Inoltre ha denunciato la superiorità delle auto sui pedoni. Pioniera della critica dell’impianto urbanistico tradizionale, ha dato vita a diversi movimenti regionali e internazionali.

La prospettiva anarchica sull’urbanismo si avvicina a quella femminista poiché anch’essa punta a ribaltare l’approccio dall’alto verso il basso come fa Colin Ward in L’educazione incidentale (2018) e nell’Architettura del dissenso (2016). L’obiettivo è riuscire a spostare il potere decisionale in mano a chi il territorio lo abita e lo conosce, contrariamente all’urbanistica convenzionale degli architetti chiusi nei loro uffici. Nell’urbanistica femminista una delle chiavi è considerare le abitanti (donne) del quartiere come massime esperte del loro territorio e quindi offrire loro la possibilità di fare la diagnosi e le proposte di miglioramento dei loro quartieri, considerando fondamentali la prossimità e l’esperienza quotidiana. Il lavoro degli architetti si limiterebbe quindi a fornire gli strumenti tecnici per trasformare queste idee in proposte fattibili a livello costruttivo. Le metodologie partecipative utilizzate da questi collettivi dovrebbero poi fornire le basi per la pianificazione urbana, e diciamo «dovrebbero» perchè nonostante la buona volontà delle amministrazioni, spesso rimane una certa tensione o distanza tra il vicinato coinvolto nel processo partecipativo e i tecnici e i politici che alla fine approvano ai progetti.

Conclusioni

I buoni risultati ottenuti dal collettivo e la sensibilità delle amministrazioni spagnole negli ultimi anni hanno portato Equal Saree a crescere negli anni. L’obiettivo del collettivo è lavorare in gruppo, con rispetto e riconoscimento per il lavoro dell’altro, senza aggressioni, rifiutando le posizioni dominanti e le lotte di potere. Si propongono di riaffermare la posizione femminista con il dialogo e senza gridare.

Come frutto degli oltre dieci anni di lavoro, il collettivo propone La Generadora, un corso online ormai alla settima edizione che aspira a condividere la loro esperienza e consolidare ed espandere una linea di pensiero e di pratica innovativa più democratica sulla città, l’urbanistica e il design. Il corso si propone anche di generare nuove forme di produzione della conoscenza, basate sull’orizzontalità, la trasversalità, l’interdisciplinarietà e il lavoro in rete. Allo stesso tempo vuole promuovere un interscambio costante tra la teoria e la pratica, per generare conoscenza applicata e vincolata al territorio e alle realtà sociali.

Manifesto di Equal Saree

Come intendiamo l’architettura e l’urbanistica femminista? I femminismi hanno come obiettivo smascherare le disuguaglianze sociali, politiche, economiche e giuridiche che soffriamo noi donne e le persone con identità non normate, tenendo in conto la diversità e complessità e decostruendo gli stereotipi e i ruoli di genere perchè tutte le persone si possano sviluppare in

L’urbanistica è uno strumento chiave per la democratizzazione dell’uso delle città e ha un ruolo fondamentale nel garantire la qualità di vita dei cittadini. Con l’urbanistica e l’architettura femminista cerchiamo, tramite il disegno degli spazi e della pianificazione urbana, di pensare, costruire o rigenerare:

libertà e con le stesse opportunità.

- Città diverse: che non perpetuino disuguaglianze di genere, condizione sociale, origine di provenienza, etnia, stato di salute, orientamento sessuale o età, tra le altre. In conclusione, città inclusive che considerino e diano risposte alle necessità della vita quotidiana di tutte le persone.

- Città che si prendono cura: che diano uno spazio ai compiti di cura nelll’ambito pubblico per renderli visibili, valorizzarli e creare una responsabilità collettiva.

- Città sostenibili: che abbiano rispetto dell’ambiente e delle comunità che le abitano da una prospettiva ambientale, ma anche da economica e sociale.

Crediamo necessario dare voce alle persone per individuare gli usi, le necessità, i desideri specifici delle comunità che abitano i diversi territori. Puntiamo sulla partecipazione attiva di chi generalmente rimane escluso dalle decisioni sul territorio che lo circonda come i bambini o gli anziani. Crediamo nel potere dell’educazione, che applicata ai processi collettivi decisionali sugli spazi che abitiamo può diventare uno strumento chiave per la trasformazione sociale.

Articolo scritto con materiale tratto da

- Conversazione con Dafne Saldaña Blasco, membro del collettivo, luglio 2023.

- https://equalsaree.org.

Bibliografia

- A. CRESPO, Fer ciutat fora del despatx, in «La Directa», 14 maggio 2019.

- J. GOULA, H. CARDON, D. SALDAÑA, Co-crear una ciutat co-educadora, «Protagonistes ja!» https://protagonistesja.files.wordpress.com/2019/12/ saree.pdf 2019.

- J. JACOBS, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Einaudi, Torino, 2009. 1961.

- J. JACOBS, Città e libertà, elèuthera, Milano, 2020.

- M. OVELAR, Ciudades feministas: hacia un futuro sostenible e integrador, «Traveler», 25 marzo 2021.

- V. URFEIG, Las grandes ciudades son hostiles a las mujeres?, in «La Nacion», 25 luglio 2021.

- C. WARD, Il bambino e la città, L’ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000.

- C. WARD, Architettura del dissenso: forme e pratiche alternative dello spazio urbano, elèuthera, Milano, 2016.

- C. WARD, L’educazione incidentale, elèuthera, Milano, 2018.

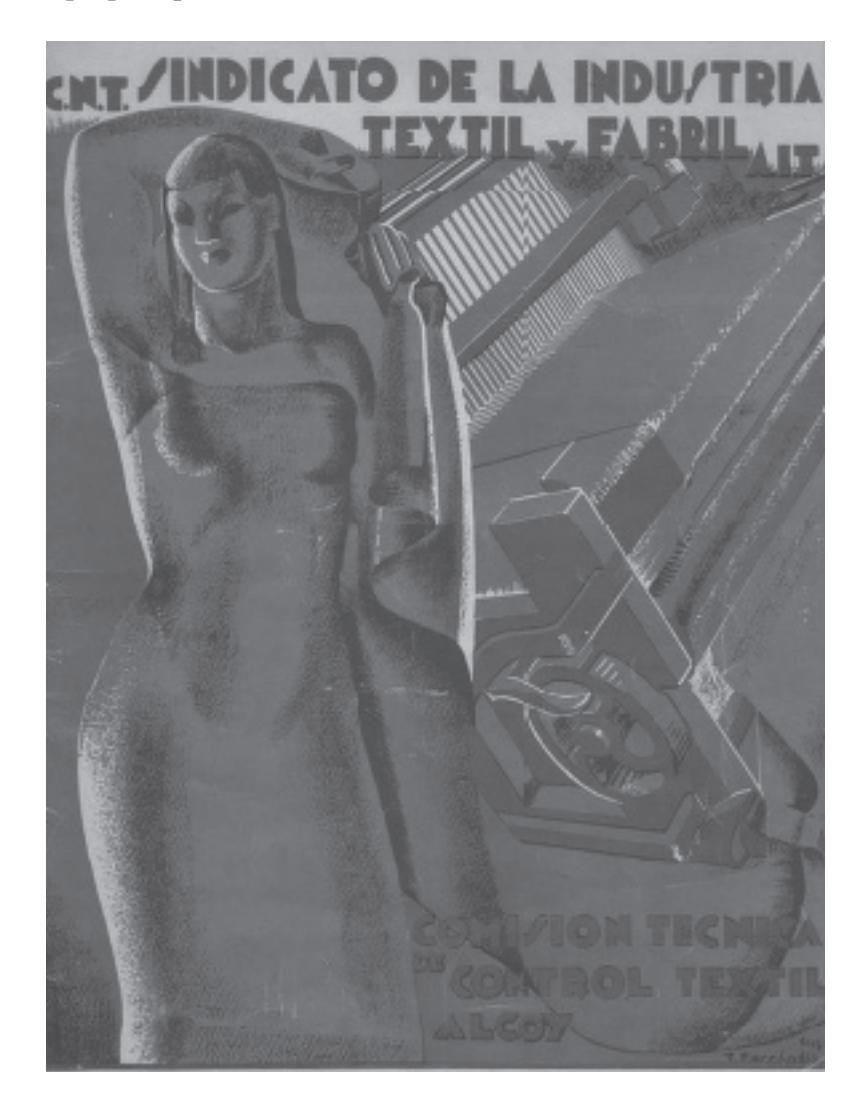

È possibile un’organizzazione economica anarchica? Le imprese tessili del distretto industriale di Alcoi durante la

guerra civile spagnola (1936-39)

Joaquin Cuevas Casaña, Lina Gálvez Muñoz e Lluis Torrís Torró Gil

Traduzione e introduzione di Guido Candela e Antonio Senta

Presentiamo qui la traduzione di un articolo apparso sulla rivista spagnola «Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials», vol. 0, n. 1, luglio 2019. I tre autori, Joaquim Cuevas Casaña, Lina Gálvez Muñoz e Lluís Torró Gil sono ricercatori rispettivamente delle Università di Valencia, Siviglia e Alicante. Il loro lavoro, attraverso un’analisi storica, sostiene due tesi, una generale e una particolare.

A) La tesi generale è che nella Spagna rivoluzionaria del 1936-39, dove vi è stata una trasformazione economica e produttiva guidata dal sindacato anarchico (e socialista), la cooperazione e il fare rete secondo la pratica del mutuo appoggio siano stati mezzi più efficienti rispetto a un’organizzazione gerarchica e autoritaria. Questo è un ulteriore caso che si aggiunge a quelli raccolti da Kropotkin per dimostrare nei fatti che non è vero che le società più efficienti siano quelle segnate dalla lotta per la sopravvivenza e non dalla collaborazione reciproca.

Un gruppo sociale che si autoregola secondo principi libertari e quindi senza autorità dominanti è in grado di mettere da parte il principio della competizione meritocratica: «Alfie Khon (1999), infatti, dal punto di vista teorico cerca sia di rivalutare la cooperazione sotto molti punti di vista sia di svalutare la competizione,

fattore di infelicità che mina la stima in noi stessi e avvelena tutta la vita sociale, a cominciare dal lavoro e dalla scuola, e che si dimostra controproducente anche dal punto di vista economico» (Candela e Senta 2017: 75). Khon richiama l’analisi antropologica di molte comunità primitive e non (indiane: Inuit, Irochesi, Piedi Neri e Zuñi; africane: Bathonga, Kikuyu e Tangu; messicane delle aree rurali e i Mixtechi; i kibbutz israeliani, gli aborigeni australiani, i norvegesi e i giapponesi). Casaña, Muñoz e Gil dimostrano che questo si è avverato in un altro importante tratto della storia, in un contesto di rivoluzione e di guerra.

B) La tesi particolare risponde alla domanda: v’è «possibilità di successo dell’organizzazione economica anarchica?», Gli autori non pongono una domanda retorica, perché la loro risposta è affermativa ma solo dopo una disamina effettiva del caso di Alcoi. Essi riportano una precisa misura dell’efficienza: la rivoluzione consegnò alla restaurazione un sistema produttivo più «ricco», più «razionale e più efficiente di prima». Questo rende l’esperienza storica del distretto tessile di Alcoi rilevante, anche perché non abbiamo a disposizione molte altre osservazioni su casi effettivi di sistemi produttivi anarchici di vasta dimensione, dal momento che essi sono stati repressi in breve tempo per mano dello Stato o tramite lo Stato (Candela e Senta 2017). Come, in effetti, è stato anche per Alcoi, ma con più lentezza, grazie alla resistenza dei repubblicani.

A fronte di queste due tesi, Casaña, Muñoz e Gil sollevano alcune perplessità. In particolare fanno notare che l’anarchismo in questa regione della Spagna: a) ha accettato la collaborazione dei vecchi proprietari nelle fabbriche collettivizzate; b) ha generato un’effettiva organizzazione; c) ha valorizzato il lavoro amministrativo dei burocrati. Gli autori si meravigliano di questi fattori e non li riconoscono come coerenti con le idee anarchiche. Noi, invece, sosteniamo che questi tre punti non sono in contraddizione con l’idea libertaria e che il loro studio dà una conferma della praticabilità di tale idea.

a) A proposito della collaborazione con gli imprenditori e i manager appartenenti alla precedente gerarchia capitalistica, richiamiamo una distinzione riguardo al modello di impresa tra il pensiero di Marx e quello di Proudhon. Nell’impresa capitalista “pura” sia il capitale sia il prodotto sono di proprietà dell’imprenditore, che esclude il lavoratore da ogni diritto di proprietà sull’intrapresa comune. Tuttavia, concettualmente, i due diritti possono essere distinti, essendo correlati storicamente ma non connessi giuridicamente.

Secondo Marx ciò che caratterizza l’impresa capitalista è che l’imprenditore è il proprietario del capitale (le macchine e i mezzi di produzione), quindi in forza di questa proprietà, anche appartenendo a una classe oziosa, è in grado di imporre un contratto a ogni lavoratore escludendolo così, in cambio di un salario, dalla proprietà del prodotto. Il capitalista è il solo proprietario del prodotto, in tal modo si appropria del pluslavoro di ciascun lavoratore. Questo è il tasso di sfruttamento à la Marx.

Secondo Proudhon ciò che caratterizza l’impresa è lo sforzo comune in vista della produzione, quindi dovrebbero essere co-proprietari del prodotto tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Così in questo modello, passa in secondo piano la proprietà del capitale, la distinzione fra lavoro manuale e organizzativo, mentre è importante la proprietà del prodotto che è di tutti i lavoratori. Fra di loro potrebbero esserci anche i proprietari del capitale, che sarebbero co-proprietari se e solo se contribuissero col loro lavoro, organizzativo e/o manuale, all’ottenimento del prodotto. L’impresa capitalista per Proudhon è quella in cui l’imprenditore esercita una forma di dominio attribuendosi la proprietà esclusiva del prodotto, escludendo i lavoratori. Questo è il «furto» à la Proudhon.

Nell’impresa di Marx capitalisti (proprietari) e proletari (senza proprietà) sono due classi strutturalmente divise. Nell’impresa di Proudhon vi è ancora una contrapposizione di classe, ma la ragione divisiva è esclusivamente il dominio di una classe sull’altra che si concretizza anche nella proprietà privata del capitale da parte di una delle due classi.

Una conseguenza di questa differenza è che nel modello auspicato da Marx il capitalismo cede le sue armi se perde la proprietà privata del capitale, mentre nel modello desiderato da Proudhon la classe dominante cede le sue armi se perde il suo dominio, e quindi il prodotto diviene di comunità. Entrambi i modelli sono conseguenza di azioni rivoluzionarie che possono eventualmente coincidere se la proprietà del capitale è la causa principale del dominio di classe; ma se il fine non è anarchico – cioè la co-proprietà del prodotto – si può riformare il dominio nello Stato proprietario della produzione. Il decentramento, o meno, del potere nella gestione del prodotto è ciò che contrappone il comunismo anarchico teorizzato da Malatesta e Kropotkin al comunismo autoritario e centralista di tipo bolscevico (Candela 2014). Di conseguenze nella società anarchica, dove non vi sono relazioni di dominio, l’imprenditore che collabora, con il suo lavoro, al prodotto comune diverrebbe – secondo Proudhon – co-proprietario come ogni altro lavoratore, indipendentemente e prescindendo dalla proprietà del capitale. Questa organizzazione è ciò che Casaña, Muñoz e Gil ritrovano storicamente nel distretto di Alcoi, dove i proprietari capitalisti lavoravano nelle stesse fabbriche tessili insieme agli operai rinunciando a posizioni di dominio: «alcuni imprenditori si diedero alla fuga, ma molti di loro rimasero nelle imprese come membri dei comitati tecnici»; analogamente «molti manager rimasero nelle loro fabbriche, pur se collettivizzate, e si impegnarono nel dare consigli e nello svolgere funzioni tecniche». Sempre nella Spagna del 1936 qualcosa di simile è accaduto in agricoltura, dove furono i contadini che si attivarono per provvedere ai raccolti e rimettere in produzione le terre abbandonate (Leval 1952). Migliaia di contadini collettivizzarono le terre, ma «autorizzando quei pochi singoli proprietari desiderosi di mantenere la propria proprietà a farlo, a patto che non sfruttassero nessuno. Spesso questi proprietari finirono comunque per riunirsi alla collettività per goderne i vantaggi» (Jourdan 2022).

- b) A proposito del rapporto tra organizzazione e anarchia, tutta una lunga tradizione anarchica ha evidenziato che l’anarchia è «la più alta espressione dell’ordine», per citare Elisée Reclus, perché il processo decisionale è autogestito e quindi realmente partecipato, evitando che la decisione sia imposta dall’alto. L’anarchismo pragmatico (e rispettabile) che questa rivista intende valorizzare e che si rifà al pensiero, tra gli altri, di Ward, Landauer, Buber, Goodman, Read, Comfort, ecc. applica tale principio anche alla produzione, qui e ora, di beni e servizi: «il compito dell’anarchico è dimostrare come le iniziative anarchiche possano dare una risposta soddisfacente ai bisogni cruciali, anche in modo più efficace degli interventi che si basano sull’iniziativa statale o di mercato» (White et al.: 19).

- c) A proposito degli impiegati e dei lavoratori della banca, ovvero di quei burocrati chiamati a collaborare all’organizzazione collettivizzata delle fabbriche per il lavoro amministrativo e contabile, essi si dimostrano necessari al buon esito del prodotto comune e proprio per questo sono «chiamati» dal sindacato. Per lo stesso principio anarchico teorizzato da Proudhon (punto a), quello della forza del lavoro comune, non vi è distinzione fra lavoro intellettuale e manuale, non vi sono lavoratori produttivi e improduttivi à la Smith, ma tutti concorrono al risultato con un impegno comune ed efficiente, che non si otterrebbe se mancassero gli uni o gli altri. Il pensiero anarchico non fa distinzione né gradua i lavoratori, anzi sostiene il lavoro totale (Codello 2017).

Ci pare quindi che l’organizzazione descritta da Casaña, Muñoz e Gil sia anarchica, almeno per i tre dubbi che pongono e che abbiamo analizzato. Rimangano però, a nostro avviso, due questioni ancora irrisolte, prima di essere sicuri di una risposta certa riguardo all’efficienza di un’organizzazione economica anarchica.

I) Quanto il successo del tessile di Alcoi è dovuto alla domanda di prodotti tessili forzata della guerra, domanda che ha dissolto,

ancor più che risolto, i problemi della destinazione del prodotto e del marketing distributivo? È una questione più volte espressa nell’articolo, a cui non c’è possibile risposta.

II) L’organizzazione descritta nell’articolo consiste in un effettivo autogoverno delle relazioni sociali e personali? L’autogestione anarchica non è originata e diretta da un potere centrale, ma si fonda su un modello di organizzazione sociale che: i) è ispirato a un federalismo che nasce dal basso: ii) è pratica sociale e metodo orizzontale, antiautoritario, antigerarchico che pratica la decentralizzazione e la democratizzazione delle possibilità decisionali; iii) è democrazia diretta, che si applica per frammenti, porzioni più o meno piccole della società, in uno schema di interdipendenza federalista; iv) si estrinseca ponendo l’uomo e la natura al primo posto; v) è pratica quotidiana (Candela e Senta 2017; Candela 2021). Poco sappiamo su come fossero nei fatti le relazioni nel distretto di Alcoi 1936-1939, e questo è un tema su cui i tre ricercatori, che ne hanno le competenze, potrebbero lavorare in una ricerca che completi quella che qui presentiamo.

***

Dopo il colpo militare del generale Franco nel luglio 1936, una porzione della Spagna, pressappoco corrispondente alla parte meno industrializzata del paese, fu occupata dalle forze militari di Franco e vi fu istituito un regime fascista. Il resto del paese rimase leale al governo repubblicano democraticamente eletto e fu lì – escluse le province basche – che, mentre si combatteva una guerra civile, scoppiò una rivoluzione sociale condotta dai lavoratori e dai loro sindacati, che innescò un processo rivoluzionario contro la proprietà privata. Nel distretto produttivo di Alcoi i lavoratori presero il controllo delle imprese dei tre princi-

pali settori industriali: il tessile, il cartaceo e il metallurgico. Alcuni imprenditori si diedero alla fuga, ma molti di loro rimasero nelle imprese come membri dei comitati tecnici, privati però del loro potere amministrativo, che di fatto passò ai sindacati. Nel settore tessile il sindacato anarchico, oltre ad avere il controllo di un centinaio di imprese familiari, realizzò un processo di razionalizzazione che unificò la produzione di tutte le imprese tessili. Il passo definitivo verso una completa integrazione fu compiuto nel settembre 1936, quando il sindacato confiscò l’Associazione degli imprenditori (d’ora in poi AdI) e unificò l’intera industria come fosse una sola impresa.

Sebbene l’ispirazione fosse politica – realizzare la rivoluzione – la collettivizzazione si tinse della giustificazione economica di razionalizzare la produzione e di realizzare un’economia di scala. Impiegati di banca e lavoratori del sindacato furono chiamati a coprire la domanda crescente di lavoro burocratico derivante dall’unificazione, beneficiando di incrementi salariali, migliorando le condizioni del lavoro e quindi generando risparmio. Ad Alcoi, l’unificazione aiutò a risolvere la crisi in cui l’industria tessile spagnola era caduta durante i primi anni Trenta. Infatti, la crisi dell’industria tessile negli anni precedenti la guerra civile, che coincise con la crisi economica internazionale del 1930, fu risolta in due modi: da una parte, grazie alla forzata e costante domanda costituita dagli ordini delle coperte e delle uniformi per l’esercito repubblicano; dall’altra, a causa del processo rivoluzionario, che portò alla collettivizzazione e all’unificazione dell’intera industria tessile coordinata dal Sindacato del Textil, anarchico. Entrambe queste circostanze, la domanda forzata e l’organizzazione centralizzata, spiegano la performance economica del sindacato, che superò nel 1939 quella delle imprese indipendenti del 1936. Alla fine della guerra, la Direzione generale dei rimborsi, instaurata dal regime di Franco, realizzò un sistema che consentì ai precedenti proprietari di recuperare le proprietà confiscate, cui si aggiunsero i benefici ottenuti durante la guerra dalla gestione da parte del sindacato anarchico.

Al di là del fatto che i precedenti proprietari goderono effettivamente di questi benefici, recuperando le loro proprietà, i risultati conseguiti dall’organizzazione anarchica della produzione non ebbero mai un riconoscimento. Questo fatto può essere collegato a due cause: I) la repressione della classe lavoratrice dopo la vittoria armata di Franco; II) lo sviluppo delle relazioni industriali ad Alcoi, come parte di un processo industriale dove capitale e lavoro erano in conflitto, come normalmente avviene nei periodi di mutamento tecnologico che riguardano il controllo e la distribuzione del reddito. Tutto questo avvenne in un periodo di aumento del costo della vita, iniziato prima della guerra civile, associato a una diminuzione delle vendite e a una scarsità di lavoro disponibile.

Questo conflitto risultò molto creativo in termini organizzativi sia per gli impiegati che per gli operai, che svilupparono importanti tendenze associazioniste. Gli operai videro i loro sindacati smantellati dopo la guerra, mentre gli impiegati incrementarono la loro cooperazione, senza però raggiungere una vera integrazione – che invece a volte si era realizzata nei sindacati anarchici durante la guerra – ma continuando a lavorare con l’organizzazione produttiva che caratterizzava i distretti industriali. Questo aumento della cooperazione fra le imprese tessili può essere compreso se inserito nel nuovo contesto industriale, entro, cioè, il regime corporativo di Franco, per il quale le influenze e le relazioni politiche erano più importanti della competizione per garantire il successo produttivo. Come dato di fatto, per le piccole e medie imprese familiari, come quelle tessili ad Alcoi, la cooperazione si dimostrò essere un’utile strategia.

Lo studio di un caso singolo come questo solleva alcune questioni generali, che riguardano l’organizzazione economica: il ruolo dell’autorità e della gerarchia versus la cooperazione e il far rete; la distribuzione del reddito fra capitale e lavoro; il ruolo svolto dai mutamenti tecnici e organizzativi. Accanto a questi dovrebbero essere considerati altri aspetti, come l’affidabilità, il superamento del mercato, il mutamento istituzionale e la sopravvivenza delle imprese.

Il caso di Alcoi durante la guerra civile dimostra la possibilità di successo dell’organizzazione economica anarchica? L’organizzazione delle imprese tessili ad Alcoi realizzata dal sindacato anarchico dal 1936 al 1939 rese effettivamente possibile il superamento della precedente crisi produttiva e la copertura della domanda di prodotti tessili generata dalla guerra. La collettivizzazione delle imprese e l’amministrazione da parte dei lavoratori durarono solamente negli anni di guerra fino alla sconfitta del governo repubblicano, nel 1939. Di fatto, non è possibile sapere se l’amministrazione dei lavoratori sarebbe continuata con successo senza lo scenario di guerra e avrebbe potuto mantenersi nel lungo periodo. I lavoratori avevano il know-how tecnico e perfino quello organizzativo, sia per la loro precedente esperienza nei

comitati d’impresa, come richiedeva la legge repubblicana della metà del 1930, sia perché fu possibile utilizzare gli impiegati di banca, come già detto. Tuttavia, i lavoratori non sapevano nulla di marketing, che invece è particolarmente importante in un settore altamente competitivo come il tessile. Durante la guerra questo però non

L’obiettivo di realizzare la rivoluzione sociale fu di fatto subordinato a un obiettivo più importante, quello di vincere la guerra

fu un problema, poiché il mercato coincideva con la domanda generata dall’esercito repubblicano. Inoltre, l’obiettivo di realizzare la rivoluzione sociale fu di fatto subordinato a un obiettivo più importante, quello di vincere la guerra. Dunque, tutto ciò costituì una condizione speciale del distretto industriale in quel periodo. Le imprese tessili di Alcoi si adattarono al mutamento del mercato e delle istituzioni attraverso l’adattabilità della loro rete di coordinamento.

Infatti, per rispondere alla domanda se l’organizzazione economica anarchica sia stata efficiente e per comprenderne la natura dobbiamo prendere in considerazione sia le caratteristiche del distretto industriale sia il proseguire della guerra civile, entrambe importanti.

1. Il distretto industriale di Alcoi

Prima di descrivere il distretto industriale di Alcoi come un esempio di rete produttiva, in cui datori di lavoro e lavoratori affrontano i cambiamenti associandosi al fine di ottenere incrementi di produttività, è necessario fare riferimento all’evoluzione storica del settore tessile in Spagna e in particolare ad Alcoi, passo fondamentale per comprendere la situazione ereditata dal settore tessile agli inizi della guerra civile e capire le soluzioni adottate e adottabili dalla rivoluzione produttiva anarchica. L’inizio delle attività tessili nella città di Alcoi risale al XV e XVI secolo. Nel 1560 nacque il Gremio de Peraire (la gilda dei tessitori), mentre Acoi era da sempre uno dei più importanti centri tessili della lana in Spagna, dopo Sabadell e la Catalogna. Altri due settori industriali erano importanti nella regione di Alcoi sempre legati al tessile: quello del metallo e della carta; questa differenziazione settoriale, con la prevalenza delle imprese tessili e la localizzazione delle attività secondarie situate vicino ai villaggi, consente di parlare di un vero e proprio distretto industriale (Becattini 1987; Becattini e Rullani 1996).

1.1 Cooperazione

La principale caratteristica del settore tessile di Alcoi era la sua struttura produttiva atomizzata, più tipica della prima fase industriale che della seconda (SUCH 1993). La concentrazione della proprietà fu difficile da realizzare, perché la tipologia delle imprese familiari aveva come priorità la conservazione del controllo familiare piuttosto che l’efficacia produttiva e la realizzazione di benefici economici. Il lavoro familiare sviluppò specifiche relazioni lavorative fra tessitori indipendenti e datori di lavoro, generando guadagni unitari più bassi rispetto ad altre aziende concorrenti. Di fatto, le imprese tessili di Alcoi durante la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo si specializzarono nella produzione di articoli low cost che richiedevano bassi investimenti.

Il tessile di Alcoi non si distingueva per l’introduzione di innovazioni tecnologiche e quindi soffriva di un arretramento tecnologico. Lo stimolo al processo di meccanizzazione corse parallelo all’evoluzione delle lotte e delle conquiste dei lavoratori, che raggiunsero il loro picco negli anni attorno alla rivoluzione del 1868 e alla rivolta dei lavoratori del 1873.

Una delle peculiarità del caso di Alcoi è che il costo del lavoro impegnava la maggiore quota del costo totale, rispetto ad altre aziende concorrenti. Questo divenne un grosso problema dopo la prima guerra mondiale, da un lato a causa dell’importante e combattivo movimento sindacale e dall’altro a causa dall’avversione al rischio di imprenditori restii a

sostenere investimenti innovativi e ad aprirsi a nuovi mercati. Sebbene questa seconda ragione fosse almeno tanto importante quanto la prima, gli imprenditori hanno sempre fatto riferimento alla forza del movimento sindacale e agli alti salari per giustificare la perdita di competitività.

La divisione dei mercati e la struttura del settore, le conoscenze degli

imprenditori locali, assieme alle minacce esterne furono causa di un sistema scarsamente integrato e favorirono accordi di cooperazione fra le imprese, tramite la nascita dell’AdI. Questa rete di collaborazione può essere classificata secondo la tipologia di Mark Casson, definendola come caratterizzata da legami di fiducia fra compagnie con differenze produttive e diversi livelli tecnici (Casson 1997: 815). Il comportamento cooperativo fra i datori di lavoro è un elemento chiave nello spiegare sia la sopravvivenza secolare delle imprese sia il successo dell’organizzazione produttiva anarchica durante la guerra civile, per gli aspetti che riguardano le relazioni industriali, il mercato e la tecnologia.

1.2 Rete produttiva

L’origine dell’organizzazione degli imprenditori nella città di Alcoi risale al XV e XVI secolo. Fu nel 1560 che nacque la Gilda dei tessitori, più tardi denominata Fabrica de Paños che nel 1731 divenne la Real Fabrica de Paños de Alcoi (RFPA), il fornitore ufficiale dell’esercito reale. Durante il processo di industrializzazione del XIX secolo – tempo in cui l’industria in Alcoi crebbe e venne meccanizzata, divenendo uno dei più competitivi centri industriali della Spagna – il RFPA divenne un’associazione industriale vera e propria. Questa associazione comprendeva la maggiore parte degli imprenditori tessili, consentendo un comportamento cooperativo al fine di risolvere i problemi comuni. Durante il XVIII secolo l’associazione permise di controllare il lavoro specializzato necessario per la standardizzazione della produzione, inoltre il RFPA fu molto attivo come lobby (per esempio a proposito della tassazione) così come nella diffusione delle nuove tecnologie e nella trasformazione produttiva che ebbe luogo fino agli inizi del XIX secolo (Torró 1996). Questo accordo cooperativo si sviluppò ulteriormente negli anni precedenti la guerra civile come reazione alle crisi economiche internazionali e al nuovo contesto creatosi nel 1931 con il governo repubblicano, molto più favorevole del precedente governo alle richieste dei lavoratori.

Questi progressi nella cooperazione e nel management collettivo sono essenziali per comprendere il successo anarchico durante la guerra, una volta che il sindacato ebbe preso il controllo dell’AdI nel settembre 1936. Infatti, questo quadro – caratterizzato da una grande tendenza alla cooperazione in una rete di imprese senza concentrazione di proprietà – subì un mutamento radicale quando iniziò la guerra. La rottura istituzionale del 1936-1939 propiziò una nuova esperienza, una collettivizzazione che portò a un’integrazione della proprietà e a un’unificazione dell’amministrazione. Come si vedrà, tutto questo finì con la vittoria del generale Franco, nel 1939. Cionondimeno questa integrazione continuò e aumentò anche nel dopoguerra.

1.3 Relazioni industriali

Nella prima parte del XX secolo nel distretto industriale si verificò un doppio fenomeno. Da un lato, cambiarono la tecnica produttiva e le condizioni del mercato con un effetto negativo specialmente per quei distretti industriali dove le imprese non erano integrate e centralizzate come ad Alcoi. D’altro lato, questa situazione, particolarmente grave durante la prima guerra mondiale e per effetto della crisi internazionale del 1930, era compatibile con un maggiore grado di cooperazione fra i produttori al fine di affrontare i problemi comuni. L’accelerazione nel processo di meccanizzazione fu accompagnata anche da una forte rinascita, agli inizi del XX secolo, del movimento dei lavoratori. Infatti, le relazioni industriali ad Alcoi non furono semplici; alcune caratteristiche erano comuni alle relazioni industriali spagnole, altre invece erano effetto della particolare struttura produttiva di Alcoi: la forte avversione al rischio degli imprenditori e la loro specializzazione in prodotti low cost, dove gli investimenti in innovazioni e tecnologia non erano essenziali. La proclamazione del regime repubblicano nel 1931 segnò un punto di svolta, e la legislazione spagnola del lavoro mutò tanto che prima della fine della guerra civile si registrò un record di accordi collettivi firmati. Il sindacato socialista UGT era stato fondato nel 1888 e il sindacato anarchico CNT nel 1910. Ad Alcoi un importante movimento dei lavoratori si era sviluppato nel XIX secolo e per questo alto livello di mobilitazione i salari – o meglio – il costo del lavoro risultava relativamente più alto rispetto agli altri centri di produzione della lana, come Sabadell in Catalogna. La forza dei sindacati di Alcoi impose la redistribuzione del lavoro in situazioni difficili come nella crisi del 1930, impedendo agli imprenditori di procedere a licenziamenti massivi. In uguale maniera, si consentì ai lavoratori tessili di partecipare ai vantaggi della produttività derivanti dai mutamenti tecnici e organizzativi del lavoro. Se non si considerano tutte queste circostanze, difficilmente si possono comprendere sia l’impulso rivoluzionario alla collettivizzazione sia le sue peculiari caratteristiche locali.

2. Collettivizzazione durante la guerra civile spagnola. Le imprese tessili di Alcoi

L’organizzazione produttiva era differente nelle due parti della Spagna coinvolte nel conflitto dal 1936. In termini generali, l’organizzazione produttiva nel campo leale alla Repubblica fu caratterizzata da collettivizzazioni e dal controllo dei lavoratori delle imprese. Quando i lavoratori tornarono alla loro occupazione dopo i primi giorni di combattimento, trovarono che molti dei proprietari delle imprese erano fuggiti e quindi si fecero carico della produzione nelle fabbriche. Così facendo, realizzarono una rivoluzione, trasformandosi in soldati-produttori il cui scopo era sconfiggere le truppe fasciste. Tuttavia, la collettivizzazione non si affermò in tutti i territori repubblicani, in particolare non nelle Province Basche, dove la rete produttiva restò fondata su relazioni capitaliste, con il controllo rimasto nelle mani dei datori di lavoro. In più, molte delle imprese collettivizzate diventarono proprietà dello stato. In ogni caso, le industrie collettivizzate mutarono la loro produzione per coprire la domanda indotta dalla guerra, e dunque l’industria delle scarpe produsse scarponi per l’esercito, l’industria dei giocattoli si trasformò per produrre coltelli, cartucce, cappelli e tute per la milizia, e l’industria del legno produsse scatole per le munizioni o calci per i fucili (Gálvez 2006).

Nel campo dei ribelli, l’industria fu militarizzata e, quando la legislazione del lavoro della Repubblica fu smantellata, relazioni di lavoro asimmetriche presero il sopravvento in tutti i settori, cosicché i lavoratori non ebbero possibilità di reclamare i loro diritti o avere accesso ad accordi collettivi. Questo significò maggiore intensità nell’impiego del fattore lavoro, il che favorì a volte l’aumento della produzione di guerra. L’esempio più estremo di questa sottomissione dei lavoratori furono le condizioni di lavoro forzato dei battaglioni dei prigionieri.

Al fine di comprendere perché l’organizzazione produttiva anarchica ebbe successo nelle imprese tessili di Alcoi durante la guerra civile, due aspetti devono essere presi in considerazione:

I) il lascito dell’AdI, come già detto: II) la guerra stessa. La guerra fu importante per due differenti motivi. La rivoluzione sociale anarchica e socialista dei sindacati divenne in Spagna in molti casi il secondo fine dopo quello di vincere la guerra; dunque le industrie dovevano essere bene organizzate per raggiungere questo scopo. La partecipazione dell’Unione Sovietica dal lato repubblicano lavorò in questa direzione, sebbene in molte località distrusse le precedenti e più spontanee organizzazioni socialiste e anarchiche, riducendo così gli incentivi per i lavoratori. Alcoi rimase nelle mani dei sindacati anarchici non senza conflitto con il governo repubblicano. La domanda forzata dalla guerra fu essenziale per spiegare il successo economico, ma la conoscenza del mercato e delle relazioni con la clientela era patrimonio dei precedenti proprietari e molto difficilmente sarebbe stata acquisita dai sindacati. Anche se l’intera produzione tessile di Alcoi era richiesta dall’esercito repubblicano, risultò un vantaggio dove i manager della collettivizzazione lavorarono duramente con le autorità repubblicane per mantenere i canali di reperimento delle materie prime e di consegna.

2.1 Guerra, rivoluzione sociale e processo di collettivizzazione

Una buona organizzazione è basilare per far funzionare la produzione industriale in un contesto di guerra. Inoltre, l’effetto negativo di un cattivo management è tanto maggiore quanto più complesse sono le imprese, a livello tecnico e amministrativo. La riorganizzazione industriale dei sindacati socialista e anarchico fu diversa. Le differenze organizzative nella collettivizzazione sono spiegate dalle diverse ideologie che le sostenevano, dal grado di concentrazione produttiva del settore e soprattutto dal fatto che il sindacato anarchico fu parte di un movimento spontaneo che comportò tentativi ed esperimenti legittimati solo più tardi e gradualmente dal governo.

Ci furono tre tipi basilari di gestione delle imprese amministrate dai sindacati:

-

- il controllo dei lavoratori era effettuato da un comitato, dove tutte le operazioni nell’impresa erano regolate senza bisogno di espellere i proprietari d’impresa; questo tipo fu molto comune nelle piccole imprese commerciali;

-

- l’esproprio dell’impresa, per donazione o per operazioni di compra-vendita, che trasferiva i diritti ai lavoratori mentre il proprietario rimaneva nell’impresa come lavoratore tecnico o amministrativo;

-

- la socializzazione o collettivizzazione di tutti i beni (stabilimenti, macchinari, materie prime, conti bancari ecc.) che passarono nelle mani del sindacato, anche unificando l’intera industria di una specifica città. La collettivizzazione significò che il valore aggiunto, dedotte le imposte, gli interessi e le rendite pagate, rimase ai lavoratori come salari e sotto forma di benefici diversi. In alcuni casi la produzione fu razionalizzata per conseguire economie di scala. Le officine e le imprese considerate non produttive furono smantellate, i loro macchinari trasferiti a imprese economicamente solventi e queste furono poste sotto il controllo del comitato amministrativo che fu responsabile di fronte al sindacato, posse-

dendo tutti gli attributi tipici del precedente sistema capitalistico.

Quest’ultima gestione sindacale fu quella adottata dall’industria tessile di Alcoi per far fronte alla crisi e coprire la domanda di guerra. Certamente, l’industria di Alcoi soffrì della crisi del 1930. È alla luce di questa situazione che deve essere compresa l’unificazione dell’industria della carta nel 1934 e quella dell’industria L’incremento dei salari e la creazione di un’assicurazione medica furono le più importanti novità nell’estate 1936, quando venne avviata la collettivizzazione delle fabbriche

metallurgica agli inizi della guerra. Durante il conflitto, il sindacato interpretò la crisi pre-guerra nell’industria tessile come un boicottaggio degli imprenditori contro l’aumento del potere sindacale in seguito alla vittoria del governo della sinistra nelle elezioni del febbraio 1936: la produzione tessile passò dai 15,2 milioni di pesetas nel periodo del governo della destra a 10,1 milioni nel periodo del governo della sinistra, per tornare a 20,1 milioni nel periodo rivoluzionario (Ata 1937). È evidente che la – forzata – domanda causata dalla guerra fu una componente essenziale nel motivare l’aumento della produzione, ma altrettanto lo fu la strategia applicata dai sindacati nell’organizzare l’economia di produzione nel settembre 1936.

Una parte della storiografia sulla guerra civile (Gálvez 2006c) ha rilevato come le cause della sconfitta dei repubblicani furono la mancanza di un’organizzazione produttiva, il difetto del capitale umano e l’incremento dei costi in conseguenza degli alti salari dovuti alla collettivizzazione e al controllo delle imprese da parte dei lavoratori. L’incremento dei salari e altre specifiche misure, come la creazione di un’assicurazione medica, furono le più importanti novità nell’estate 1936, quando venne avviata la collettivizzazione delle fabbriche. Vi fu, infatti, un aumento salariale del 20% dopo che i lavoratori presero il controllo delle imprese anche se questo non sembra sia stato un grande problema commerciale perché la domanda generata dalla guerra era alta e