Numero Completo 02

Editoriale

Nel momento in cui chiudiamo il secondo numero della rivista, ancora lontana appare la fine della guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino. Molte, forse troppe parole sono già state spese su questo conflitto che, come tutte le guerre, segna naturalmente una sconfitta del genere umano e della civiltà, qualunque significato si voglia dare a queste espressioni.

Consci della difficoltà di sviluppare riflessioni penetranti, desideriamo proporre un’analisi di ampio respiro e alcuni spunti di approfondimento sul tema: troverete una interessante disamina dell’ideologia nazional-populista putiniana svolta da Sofia Tipaldou e un percorso di letture per adolescenti suggerito da Libri e formiche.

Al contempo, non vogliamo sottrarci al dovere di prendere una posizione il più possibile chiara, date le circostanze. È nelle corde della nostra rivista tentare di rafforzare lo spirito di libertà e solidarietà degli sfruttati e degli oppressi, in ogni luogo e sotto ogni regime. Sconcertati per le avvilenti contorsioni ideologiche del pensiero a cui stiamo assistendo da troppe settimane, ci teniamo a puntualizzare che, a nostro giudizio, nessuna equiparazione può essere accettata tra chi aggredisce e chi viene aggredito, tra chi proditoriamente attacca e chi cerca disperatamente di difendersi.

Il diritto alla difesa dall’ingiusta aggressione appartiene agli individui come ai popoli. Ogni pur doveroso e utile ragionamento sulle complesse cause del conflitto, sulla molteplicità degli interessi in gioco e le responsabilità di diversi attori locali, nazionali e internazionali, deve cedere il passo a quella solidarietà, umana, universale e libertaria, che non può che scattare nei confronti di chi difende la propria vita, la libertà e i propri beni, da un esercito invasore sospinto da un obiettivo chiaramente imperialista: conquistare o smembrare una nazione confinante, per accaparrarsi le sue risorse, costi quel che costi.

Diversi libertari e anarchici ucraini hanno scelto di contribuire alla difesa in armi dei propri cari e dei più elementari diritti. A loro va anzitutto il nostro fraterno abbraccio, che estendiamo con eguale intensità e affetto a quella coraggiosa parte della popolazione russa che, benché minoritaria, si oppone alle volontà conquistatrici della propria classe dirigente: un gruppo di potere che, godendo di un ampio consenso popolare, ha trascinato il paese e l’Europa in una spirale di violenza e di morte che deve al più presto cessare.

A chi ritiene di opporre a questo scenario purtroppo assai reale di devastazione morale e fisica e alla richiesta impellente di solidarietà concreta delle vittime, la visione, tanto dolce quanto astratta, di un mondo futuro che abolirà per sempre, insieme ai poteri economici e politici fomentatori di guerre e divisioni, frontiere e confini nazionali, ricordiamo l’imperituro monito di Aleksandr Herzen – una meta infinitamente lontana non è una meta, è un inganno – fatto proprio in tempi più recenti da Colin Ward, seminatore di libertà che fin dall’inizio di questa avventura editoriale abbiamo indicato come imprescindibile figura culturale e politica di riferimento. A Ward, esaltatore delle utopie concrete, e a Maria Luisa Berneri, studiosa delle utopie letterarie, accomunati da un libertarismo critico e fortemente antimilitarista, dedichiamo i profili delle nostre radici, curate rispettivamente da F.C. e A. Soto (al tema dell’utopia, in rapporto con la musica, è invece dedicato il frizzante contributo di Felice Liperi).

Ma se è necessario rifuggire dall’ideologismo irresponsabile ed avulso dalla realtà, occorre, al contempo, evitare di affossare valori e progetti di liberazione politica e sociale, individuale e collettiva, per allinearsi a una forma mentis volta a legittimare il triste status quo e ad accettare continue soluzioni di compromesso al ribasso. Ciò che deve essere opposto a una società ormai incapace di qualsivoglia desiderio di immaginazione politica e sempre più contrassegnata da una gretta materialità consumista, in cui ciascuno si pensa come bulimico titolare di diritti assoluti e insaziabili, non è un vuoto discorso retorico, privo di qualunque effettiva capacità di incidere nella realtà. La nostra società ha bisogno di un sapere davvero critico, prodotto da pensatori, scrittori e intellettuali che non si chiudono a riccio nei loro studi, ma sono capaci di costruire relazioni altre nel mondo culturale e hanno il coraggio creativo di attingere a pensieri e tradizioni differenti, purché libertari: come Goffredo Fofi, protagonista di una notevole conversazione con Francesco Codello.

Ciò che deve essere fatto valere contro un mondo che va esaurendo ogni spinta ideale e ogni senso di responsabilità sociale è la concreta esperienza di donne e uomini che hanno costruito realtà prefiguratrici di una organizzazione sociale diversa e migliore. Se la società, come scriveva Malatesta, è sempre il risultato di forze contrastanti che spingono in direzioni diverse, quando non opposte, ciò che può contribuire a spostare l’equilibro nella direzione da noi auspicata è, anzitutto, la forza dell’esempio concreto, che sola può essere davvero contagiosa.

Così, anche in questo numero, il lettore potrà, insieme a noi, interrogare una serie di esperienze che, a volte con difficoltà crescenti, costituiscono dei tentativi preziosi di dar vita a un microtessuto sociale e culturale informato a princìpi e pratiche affatto diversi da quelli vigenti. Franco Bunčuga, Thea Venturelli e Valeria Giacomoni ci portano in tre contesti molto diversi: i dintorni di Zagabria, Reggio Emilia e i sobborghi di Barcellona. Qui collettivi intraprendenti, nell’ambito della bio-edilizia, della finanza autogestita e dell’educazione libertaria, hanno dato vita a realtà la cui forza consiste, tra le altre cose, nella capacità di interagire con il mondo circostante senza perdere la propria identità e di mettersi costantemente in discussione.

La guerra non è naturalmente l’unico male che affligge il nostro mondo. La crisi ecologica, a cui sono dedicati due contributi diversi ma complementari di Simone Ogno e Marco Antonioli e A. Soto, impone un deciso cambio di rotta, politico ed economico, che non può che fondarsi su un diverso rapporto tra uomo e natura. Uno dei punti di partenza deve essere l’idea che la Terra è un bene comune che l’umanità condivide con le altre specie viventi, rispetto alle quali, come ci ha insegnato Bookchin, il genere umano deve porsi come autocoscienza morale. Ai beni comuni nel pensiero libertario è dedicato il puntuale approfondimento di Édouard Jourdain.

Dal pensiero all’azione: nostro preciso scopo è quello di diffondere la pratica della libertà, nella consapevolezza che le poche ma coriacee ginestre che sottoponiamo alla vostra attenzione non sono destinate a soccombere necessariamente sotto l’azione imperiosa di una natura matrigna e fatale. Possono crescere e moltiplicarsi, producendo cambiamenti tangibili.

Franco Bunčuga

A 25 km a sud di Zagabria perso nelle stradine sterrate nel bosco attorno al villaggio di Vukomeric a bordo di un taxi che si è perso più volte. Dopo aver chiesto indicazioni a diversi ignari contadini locali grazie a un trattorista arriviamo a un gruppo sparso di strane case dove scendo e proseguo a piedi in uno sterrato che porta ad un piccolo avvallamento nell’area collinosa. Su un cartello colorato attaccato a un vecchio furgoncino in disuso finalmente la scritta «eko-selo ZMAG», poi ecco appaiono degli edifici rurali ed il rumore degli attrezzi che Pero e i suoi amici stanno usando per lavorare il legno.

La «Zelena Mreža Aktivističkih Grupa», ZMAG1 (rete verde di gruppi di attivisti) è una organizzazione non governativa nata a nel 2002, che nel tempo ha realizzato un «eko-selo», un villaggio ecologico, adiacente al piccolo villaggio rurale di Vukomerić. Le attività dello ZMAG sono incentrate particolarmente sulla pratica e la promozione di soluzioni sostenibili, su programmi di istruzione e progettazione, sulla promozione e sviluppo di sistemi sociali ed economici giusti ed equi e sulle tecnologie appropriate. ZMAG è uno degli otto «Centri di studio per lo sviluppo sociale» in Croazia e si occupa, oltre che di tecnologie sostenibili per l’edilizia, anche dello sviluppo della permacultura ed ha recentemente iniziato a raccogliere una importante banca dei semi.

Pero Man e Ceki Cek, dopo aver terminato i lavori che stavano completando, mi accolgono convivialmente nel loro centro e mi

raccontano la loro storia e come sono diventati membri della cooperativa. Entrambi hanno iniziato a interessarsi alle attività di ZMAG una decina di anni fa. Pero è un tecnico informatico specializzato in gestione del network e non era soddisfatto del suo lavoro di ufficio in un’azienda a Zagabria. Aveva trascorso gran parte della sua vita in un villaggio, con altri ritmi ed immerso in un ambiente naturale e non sopportava più la vita cittadina e le sue nevrosi. Cercando alternative di lavoro su internet scoprì per caso lo ZMAG ed incuriosito si è iscrisse ad uno dei workshop che si tenevano a Vukomerić. Il centro era stato fondato da Matko Šišak nel 2002, quando aveva appena 19 anni e oggi è uno dei quattro soci della cooperativa. Era un periodo di grande fermento nel settore e nel 2012 quando Pero partecipò al workshop l’attività del villaggio era già molto sviluppata, si innamorò del progetto ed in breve ne divenne parte integrante e poi socio a tutti gli effetti.

Ceki Cek si è avvicinato a questa scelta di vita nello stesso periodo, ma con un percorso differente. Ceki aveva già partecipato a un gruppo di edilizia naturale ed aveva fatto riferimento ad un’altra realtà ecologica presente nella stessa zona, l’«eko-selo di Blatuša», anch’esso molto conosciuto in Croazia, nato con una caratteristica più neo-hippy, con influssi new age e spiritualisti. Anche alcuni militanti anarchici si sono saltuariamente avvicinati a Blatuša come Ceki che vi ha anche vissuto alcuni anni ed è in quel periodo che ha fatto le sue prime esperienze di costruzione in materiali naturali insieme a Goran Brumnic Mex, che adesso fa parte anche lui della cooperativa. I due si sono poi trasferiti allo ZMAG, un po’ perché il modo di vivere in quel villaggio e la loro ideologia non li convinceva, non si trovavano in sintonia con i membri della comunità di Blatuša eccessivamente influenzati dal loro «guru» e fondatore che insisteva in un approccio di tipo spiritualista, ma soprattutto perché lì non potevano mettere in pratica le loro capacità costruttive.

Nell’attuale gruppo ZMAG solamente Ceki proviene dalla militanza anarchica, così come Siniša Pocrnčić che faceva parte del gruppo originario di costruttori e che poi, dopo una lunga malattia invalidante, si è staccato dal gruppo ed ha intrapreso un’altra strada individuale. Entrambi sono ancora membri del MASA, una rete di iniziative anarchiche croata molto attiva nelle lotte sindacali come in quella recente dei portuali di Fiume, ma presenti anche a Zagabria dove anni fa hanno gestito le occupazioni studentesche dell’università, così come a Spalato ed in altri centri minori. Ceki ha partecipato da protagonista nelle lotte studentesche ed è stato molto attivo nel movimento sindacale in quegli anni a Karlovac e a Zagabria dove insieme al MASA ha organizzato alcuni sindacati di categoria indipendenti. Poi come ci racconta «mi sono stancato di impiegare tutte le mie energie ad organizzare la lotta per combattere contro il sistema e contemporaneamente non ne potevo più della vita urbana. Allora ho cercato altro». Ceki ha scelto di partecipare allo ZMAG quan-

do si è reso conto che i principi fondamentali praticati nell’associazione erano molto vicini a quelli anarchici in cui si riconosce: la gestione assembleare, le decisioni all’unanimità, il forte senso di collettività ed il rifiuto dello sfruttamento del lavoro che fanno in modo che tutto venga gestito in modo comunitario ed orizzontale. Pero ci riassume molto bene lo spirito del gruppo:

Noi tutti abbiamo obiettivi molto simili a quelli che sono i fondamenti anarchici

«Io non sono un anarchico, ma qui ho conosciuto molte persone davvero interessanti e mi sono reso conto che noi tutti abbiamo obiettivi molto simili a quelli che sono i fondamenti anarchici. E questo è ciò che conta, le differenze tra noi è proprio ciò che rende la nostra attività più interessante, relazionarsi solo con persone troppo simili a sé stessi diventa noioso».

Come Pero, anche Ceki non viene da una formazione specifica nell’edilizia, in realtà la sua prima esperienza di costruttore l’aveva fatta da giovanissimo quando aveva partecipato alla costruzione della propria casa insieme alla sua famiglia, tradizione ancora viva nella regione sino a poche decine di anni fa. In quell’epoca costruirsela da soli era l’unico modo per avere una casa. Sino a trenta o quaranta anni fa la tradizione di costruirsi la casa insieme alla famiglia e agli amici in quelle zone era la norma. E se si ha una grande famiglia tradizionale è una pratica ancora molto comune. Anche nei villaggi nel nord della Croazia da cui proviene Pero esiste tuttora un forte senso di comunità, «se vedo che i miei vicini stanno lavorando vado ad aiutarli, non c’è bisogno che loro me lo chiedano, è una cosa normale che viene spontanea», ci dice, e anche se oggi queste forme di autocostruzione sono state dichiarate illegali e si è cercato di sradicarle, tuttora permangono. Certo il sistema tradizionale di costruzione in legno ad incastri vivi senza leganti, facilmente assemblabile e smontabile per trasferirlo in altri siti non è più in uso, si sono perse le competenze.

Quello che cerca di fare l’associazione è recuperare le tecniche tradizionali alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche, dei nuovi materiali e dei nuovi strumenti, usando per quanto possibile materiali naturali e sfruttando le competenze ancora presenti di autocostruzione e di mutuo appoggio delle comunità locali. In modo pragmatico le autorità locali non hanno mai posto problemi burocratici particolari o significativi vincoli legislativi. La cooperativa si è data la forma di un’organizzazione non governativa (O.N.G.), senza alcuno sponsor ufficiale ed in poco tempo è diventata un marchio molto conosciuto in Croazia, una sorta di istituzione e non solo nel campo dell’edilizia naturale. Se si cerca ad esempio su internet la voce «permacultura in Croazia» ZMAG è il primo nome che appare nella lista. Le autorità locali coinvolgono volentieri la O.N.G. in progetti dedicati alla didattica, e spesso la invita nelle scuole a tenere ai ragazzi corsi di economia sostenibile o di sistemi di organizzazione di attività cooperative. «La città di Velika Gorica ha finanziato un progetto di due anni per gestire corsi sull’utilizzo e l’implementazione delle risorse locali che è stato elaborato all’interno dello ZMAG. Così sono andati a tenere corsi in diverse scuole della città. È un progetto che guarda al futuro e tenta di coinvolgere le nuove generazioni in progetti sostenibili».

La gestione economica della cooperativa è complessa e diversificata. Oltre ai fondi che derivano progetti affidati allo ZMAG dagli enti locali l’associazione riesce ad essere autonoma dal punto di vista economico grazie a molteplici e differenziate attività. In primo luogo i workshop sull’edilizia naturale che sono stati una delle ragioni fondanti del gruppo e poi soprattutto con l’intervento di diversi investitori. La cooperativa si rende disponibile ad aiutare chiunque abbia la necessità di costruire e scelga le tecnologie naturali e fornisce le sue competenze e la propria mano d’opera, sia collaborando a forme di autocostruzione, sia gestendo in modo autonomo il cantiere per chi non avesse voglia o tempo di partecipare ai lavori in prima persona. In questo secondo caso la

cooperativa chiede compensi in linea col mercato. Il ricavato poi viene riversato in altri progetti non remunerativi della cooperativa, ad esempio facendo un mese di volontariato nella regione di Zagabria nei luoghi colpiti recentemente dal terremoto. In quella occasione ZMAG ha consolidato e riparato una cinquantina di case in quattro diversi villaggi della zona. Le tecniche che la cooperativa utilizza variano a seconda delle esigenze particolari e delle richieste della committenza, fondamentalmente strutture in paglia e legno, ma lo ZMAG continua a sperimentare nuove tecniche, come in un villaggio nei dintorni di Spalato, dove ha realizzato il suo primo edificio in canapa per conto di un architetto che sta progettando un sito dedicato alla permacultura.

Lo ZMAG nel tempo ha approfondito sempre di più il suo interesse per la permacultura sino a far diventare il settore uno dei più importanti tra le sue attività. E tutto questo in modo molto naturale, come ci spiega Pero: «In ciò che oggi si definisce permacultura ero inserito da sempre, senza averne l’idea, quando aiutavo mia madre nel nostro giardino o andavo nei campi con mio padre. Sono cresciuto in un piccolo villaggio in una zona profondamente rurale, il modo in cui da sempre la popolazione locale si rapportava all’agricoltura aveva gli stessi principi di quello che oggi viene definito permacultura. Tutti quelli della mia generazione che hanno avuto un legame con la vita di villaggio sanno cosa si intende quando si parla di permacultura. Quello che io e Ceki abbiamo sperimentato nella nostra infanzia e che veniva tramandato da generazioni era perfettamente in sintonia con i caratteri della permacultura». Sia Pero che Ceki nelle esperienze allo ZMAG, cosi come prima nell’eco-villaggio Blatuša, in realtà non hanno fatto altro che cercare di condividere e mantenere vive le loro conoscenze tradizionali che derivavano dalla pratica comunitaria ed innestarle in progetti innovativi.

Lo ZMAG ha anche allestito una banca dei semi molto attiva. Il gruppo di giardinaggio della cooperativa da più di cinque anni raccoglie specie antiche di semi, le immagazzina in situ, usa i propri orti per piantare i semi e riprodurli in modo da ruotarli e mantenerli sempre freschi. Vengono raccolti soprattutto semi rari e particolari che appartengono a specie vecchie anche di due o trecento anni. La cooperativa ha relazioni con altre banche in tutta la Croazia per fare scambio di semi rari o semplicemente venderli ed acquistarne altri.

Un’ulteriore attività che ZMAG organizza è una rete di «food for goods», in sostanza mette in relazione piccoli produttori locali ecologici in tutto il paese attraverso una pagina web su internet dove si possono ordinare differenti prodotti dalle varie aziende, in genere a conduzione familiare e una volta alla setti-

mana vengono distribuite cassette con la merce ordinata a Zagabria e in altre città. Gli addetti dello ZMAG controllano che tutte le produzioni siano naturali e biologiche per poter fornire cibo salutare.

La dimensione didattica è uno degli elementi costitutivi di ZMAG sin dalla sua fase iniziale. Insegnare alle giovani generazioni che esistono mezzi di costruzione naturali e che si possono creare forme associative comunitarie efficienti è molto importante. Ai workshop che sono il cuore pulsante dell’associazione partecipano persone di ogni tipo ed età. All’inizio prevalevano gli hippy e gli alternativi ma ora sono sempre più presenti persone comuni, uomini di affari e ultimamente un sempre maggior numero di architetti, di ingegneri edili, di esperti nelle costruzioni di ogni tipo. I workshop organizzati da ZMAG prevedono corsi dalla durata di quattro giorni da giovedì a domenica, a inizio di maggio, metà giugno e a fine luglio. Tutte le attività vengono gestite liberamente dai corsisti con la consulenza diretta dei membri della cooperativa. È un’esperienza di lavoro veramente intensa che lascia poco spazio alle lezioni teoriche, si usa soltanto materiale che prodotto per lo scopo nel sito e che poi viene riciclato. Non mancano i momenti conviviali, dei grandi banchetti con grigliate collettive, musica e grandi discussioni. Uno degli scopi dell’iniziativa è anche quello di creare una rete di costruttori naturali che restino poi in contatto tra di loro. Molti partecipanti di anni diversi poi hanno creato relazioni autonome tra di loro e creato nuovi progetti.

ZMAG è in crescita e sta cercando di coinvolgere altre persone

ZMAG è in crescita e sta cercando di coinvolgere altre persone, soprattutto giovani per sviluppare ulteriormente le attività. Attualmente oltre ai quattro soci nella cooperativa lavorano altre nove persone che ricevono un salario dallo ZMAG ma solo per funzioni particolari e in relazione a progetti specifici, non sono dipendenti. I soci, come Pero e Ceki prestano gratuitamente il proprio lavoro alla cooperativa e ricavano un reddito in modo individuale dalla partecipazione ai vari progetti a cui partecipa ZMAG, spesso finanziati da fondi statali o regionali, in particolare corsi, lezioni, conferenze e workshop. È un’attività separata da quella di costruzione. Ci sono anche persone pagate per seguire la parte amministrativa e burocratica delle attività così che il gruppo dei soci possa dedicarci completamente al settore edilizio. Una parte importante infatti delle entrate della cooperativa proviene dai singoli progetti di edilizia che i quattro soci realizzano soprattutto per committenti privati di vario genere, attività che si affianca alla realizzazione ed al miglioramento degli edifici sul sito.

Gran parte dei terreni del villaggio sono di proprietà privata di Marko e Goran, gli altri due soci della cooperativa che li hanno concessi in usufrutto gratuito alla ONG per trent’anni. I due proprietari hanno costruito le loro case sul terreno e lì risiedono mentre Ceki e Pero abitano nelle vicinanze. Ceki ha 53 anni e già ha in mente un progetto per la sua vecchiaia, per quando andrà in pensione, quello di costruire nel sito un grande edificio multifunzionale per ospitare tutte le principali attività di ZMAG: le aule e le residenze per i corsisti, la banca dei semi, la biblioteca, gli uffici ma soprattutto una grande cucina comunitaria di cui lui sarà il cuoco. La cucina è già da oggi la sua grande passione ed è lui che prepara i pranzi nei grandi incontri conviviali. Nei villaggi attorno ci sono un gran numero di piccoli produttori artigianali di cibi naturali che possono rifornire le cucine. Oltre ai corsisti e agli ospiti di ZMAG sicuramente la mensa sarà molto apprezzata dai nuovi abitanti che stanno arrivando nella zona, soprattutto ragazzi giovani che lavorano in città che hanno iniziato a restaurare o costruire, spesso con l’aiuto della cooperativa, delle proprie abitazioni per risiedere in mezzo alla natura e che non hanno molto tempo per prepararsi da mangiare o sem-

plicemente vogliono godersi in pace il week end. Non un vero e proprio ristorante, ma cibo per la collettività.

«Il lavoro di costruzione che facciamo è davvero molto duro e con l’avanzare dell’età diventa davvero difficile mantenere i ritmi che esige. Bisogna essere in buona forma fisica e giovani per lavorare serenamente. Il gruppo è molto affiatato ma il lavoro è davvero molto impegnativo e coinvolgente. A

Il gruppo è molto affiatato ma il lavoro è davvero molto impegnativo e coinvolgente

volte ci sembra di essere in guerra», dice Pero, «siamo sempre in forte tensione e pronti a scattare. La cosa positiva e che ne siamo ben coscienti, riusciamo a gestire la cosa, anche quando abbiamo forti discussioni dopo poco cambiamo umore e ridiamo insieme. Chi ci vede lavorare a volte pensa che ci odiamo a morte». Quando si lavora per un padrone si fa quello che viene indicato e non ci si preoccupa più di tanto, nel lavoro collettivo si è sempre responsabili di ogni proprio atto. Non è così facile lavorare assieme, per creare un team così affiatato ci è voluto tempo e pazienza. In questo tipo di costruzione ci sono sfide continue e bisogna spesso essere in grado di improvvisare e fare la scelta giusta. Non sempre il gruppo lavora per un committente che affida loro il cantiere in autonomia, spesso costruisce insieme ad amici o conoscenti che hanno bisogno di aiuto per trasformare vecchi edifici. E soprattutto in questi casi i quattro devono spesso affidarsi all’improvvisazione e inventarsi soluzioni appropriate. È sempre tutto una novità, non esistono casi standard.

Ma anche quando i committenti sono dei professionisti i problemi non sono da meno. Quando Ceki ha visto per la prima volta il progetto della grande villa che il team sta costruendo per conto di un architetto si è messo le mani nei capelli, non esiste nessuna competenza progettuale in relazione alle costruzioni in legno o alle tecnologie naturali tra i progettisti. Gli architetti spesso fanno un progetto sulla carta e senza avere nessuna idea del processo costruttivo necessario alla realizzazione, nessuno nelle università glielo insegna. Per un edificio in un villaggio vicino la cooperativa non si è occupata della realizzazione della parte strutturale in legno, è stata chiamata solo per eseguire le pareti in paglia e fango. Quando Pero e Ceki sono venuti ad ispezionare la struttura finita in legno a due piani si sono accorti che si muoveva ed era con evidenza una struttura non sicura. L’architetto insisteva che dal punto di vista statico non c’erano problemi, ma la struttura non era d’accordo e si muoveva e non si potevano costruire le pareti. Ceki aggiunge che: «L’operaio che stava costruendo il camino non riusciva a lavorare perché una delle travi del tetto si muoveva e sbatteva contro la struttura. È un modo di lavorare davvero stupido, abbiamo dovuto aggiungere dei rinforzi per stabilizzare la struttura. Gli architetti non hanno alcuna esperienza pratica». Pochi, anche i professionisti, si rendono conto che nell’edilizia in legno e paglia il metodo di organizzazione del cantiere è completamente diverso: nei sistemi tradizionali si inizia dalle fondamenta e si sale sino al tetto, nelle costruzioni in paglia prima si sistema la struttura per posare il tetto e poi si completa con le pareti. Se la struttura non è ben ferma è impossibile poi aggiungere le pareti.

Forse è anche a causa di questa mancanza di competenze fornite dall’istruzione tradizionale che ai corsi dello ZMAG si iscrivono in numero sempre maggiore molti architetti. Anche perché ormai molti committenti o investitori richiedono agli architetti che nel progetto si usino questo tipo di tecnologie. Ed è fondamentale progettare in accordo con gli architetti per poter scegliere insieme a loro le soluzioni più appropriate per il loro edificio. Ogni progetto presenta problemi e soluzioni specifiche ed è importante avere architetti che siano al corrente delle problematiche di questo particolare modo di costruire.

Siniša Pocrničić (Inder Zlatkes) Una voce diversa

Sera, un bar in centro a Zagabria, mi incontro con Siniša Pocrnčić (più conosciuto con lo pseudonimo Inder Zlatkes), io bevo una birra, lui una bibita e intanto mi racconta come sono nate le prime radici delle esperienze di costruzioni in paglia nel gruppo, la sua scelta operativa individuale e le sue attività attuali.

Siniša mi racconta che il gruppo originario di costruttori naturali era nato nel primo decennio del secolo ed aveva una forte impronta libertaria ed uno stile di vita comunitario. Inizialmente si riuniva nella sua casa ed operava con le tecniche di autocostruzione con l’obbiettivo di creare un piccolo insediamento abitativo autocostruito ed autogestito. Siniša con Ceki ed altri partecipanti era un militante di una delle più importanti organizzazioni anarchiche croate molto attiva nelle lotte ecologiche, sociali e sindacali del paese, il MASA.

Siniša da giovane aveva visto in rete il sistema di costruzione elaborato da Simon Dale2 per la costruzione del suo ecovillaggio a Lammas nel Galles Occidentale e se ne era subito innamorato. Abbandonato il suo lavoro precedente in tutt’altro campo, gestiva da tecnico una serie di sale giochi, si immerge completamente nell’esperienza della comunità di Lammas dove apprende le tecniche di costruzione in paglia e fango dallo stesso Dale con il quale realizza anche alcune costruzioni e si appassiona alla permacultura praticata nel villaggio. Ritornato in Croazia, il suo obbiettivo è trasformare il suo gruppo di amici e compagni in un gruppo di autocostruttori con competenze nelle pratiche di edilizia ecologica, recuperando le antiche tradizioni di costruzione in legno locali con l’aggiunta delle nuove tecniche apprese da Simon Dale.

In quegli anni in Croazia si erano presentate delle condizioni favorevoli per questo progetto: a causa della nuova legislazione che tassava fortemente la casa di proprietà e rendeva molto facile per chi avesse un basso reddito perdere i propri beni per morosità, la gente aveva letteralmente il terrore di rimanere senza abitazione, ciò spingeva molti a ritrovare quelle radici di spirito comunitario che ancora resistevano e cercare metodi alternativi di abitazione. Oggi purtroppo il panorama sociale è molto diverso e non si può più contare su questa spinta. Furono gli anni in cui il gruppo di amici che abitavano insieme nella casa di Siniša iniziò a costruire le prime case, in una zona rurale collinosa a pochi chilometri da Zagabria disseminata da piccoli insediamenti, la cui tradizione di autocostruzione in legno tipica locale non era ancora andata perduta. Nei loro primi edifici costruiti ancora in modo sperimentale, come nell’edificio realizzato a Trkulije e mai completamente terminato, sventolava sul tetto la bandiera rosso-nera dell’anarchia. Dopo una lunga malattia invalidante, al suo ritorno Siniša si accorse che il gruppo aveva deciso di andare in direzioni che lui non condivideva più e da allora ha continuato la sua esperienza in modo autonomo.

Siniša ha scelto di aprire una ditta individuale ed entrare nel mercato della realizzazione di case in paglia e in legno che in

2 http://www.beingsomewhere.net/

Croazia da alcuni anni si sta rapidamente espandendo, non necessariamente per motivi economici. Siniša mi spiega: «Quando mi chiedono se la tecnica che io utilizzo sia più economica di quella più diffusa in cemento rispondo: si, certo, ma solo a condizione che tu abbia almeno dieci amici che ti diano una mano», come una volta, sino a pochissimi anni fa, era la norma nei piccoli paesini qui attorno in cui era diffusa soprattutto la forma di costruzione in legno tipica locale, che permette di utilizzare elementi modulari prodotti in modo autonomo e facilmente assemblabili e riciclabili in seguito per altre costruzioni. Queste pratiche sono state quasi completamente abbandonate e le condizioni sociali e attuali non consentono più di evocare uno spirito comunitario nelle nuove generazioni che recuperi questo modello di autocostruzione. «In questo periodo tutta la nostra società è molto più corrotta di quando abbiamo iniziato a immaginare la creazione di villaggi ecologici autonomi e anche l’impegno politico in campo libertario è venuto scemando. Bisogna lavorare con altri strumenti per tempi nuovi, elaborare tecniche semplici di autocostruzione che possano essere usate in tempi migliori, quando le occasioni lo richiederanno o lo renderanno impellente o semplicemente da chi non ha ereditato od acquisito competenze costruttive specifiche. Il recupero di queste capacità comunitarie può un giorno diventare una via di fuga praticabile da ambienti via via più inabitabili o per tempi più difficili in cui ricostruire comunità diventerà una necessità per la sopravvivenza. O semplicemente per ricreare una accettabile qualità di vita qui ed ora». Così mi dice Siniša che sta lavorando ad un manuale di autocostruzione in cui mescola la tradizione locale di costruzione in legno con le possibilità di stereotomia lignea di precisione fornita dai computer. Dalla tradizione locale prende l’idea di edifici realizzati completamente in parti lignee ad incastro montabili e smontabili molto rapidamente da un piccolo gruppo di operatori, alla quale aggiunge la potenzialità data dai programmi 3D di progettare e realizzare in maniera millimetrica incastri perfetti e produrre elementi costruttivi facilmente

tipizzabili. Una specie di puzzle ad incastro con un manuale tipo IKEA per permettere a chiunque, anche con pochi amici, di realizzare strutture complesse ed efficienti, diversamente modulabili, integrabili e facilmente riassemblabili. Il nome di questo sistema non è ancora stato deciso, Siniša ha in mente qualcosa come click-clack, che abbia un suono semplice ed onomatopeico. Un sistema di autocostruzione che convinca la gente di essere in grado in modo semplice di costruirsi l’alloggio. Un modo di recuperare il modo collettivo di costruire comunità e di provvedere alle proprie necessità elementari che è sempre esistito ovunque, basato sul mutuo appoggio e la cooperazione, senza bisogno di piani regolatori né di legittimazione da parte delle autorità.

Pero e Ceki rimproverano a Inder Zlatkes di avere seguito una via «legale» e di aver fondato una ditta individuale, lui rimprovera loro una gestione poco trasparente e di lavorare indifferentemente per chiunque gli proponga un lavoro, dalle istituzioni ai singoli investitori privati, in più utilizzando dei salariati, cosa che loro negano dicendo che i collaboratori sono assunti solo a progetto e per necessità specifiche. Due vie divergenti che in realtà hanno molti punti in comune, dalle tecniche costruttive al tentativo di recupero in chiave contemporanea di tecniche tradizionali. Tutti loro hanno dovuto fare i conti con l’affievolirsi dello spirito comunitario, della perdita delle competenze tradizionali nei piccoli villaggi ed anche con il mutare della società e dell’impegno politico e sociale degli ultimi anni e ciascuno ha dato una risposta personale ed accettato compromessi diversi con le istituzioni, ma lo spirito rimane simile, il desiderio di mantenere vivi i caratteri libertari presenti nella loro esperienza di costruttori e tramandarli rinnovati e più efficaci alle nuove generazioni. I risultati, come si vede dalla qualità dei loro progetti, sono davvero incoraggianti.

A Ceki Cek e Pero Man

MAG6: il denaro e la finanza come se la gente contasse qualcosa Espe

Thea Venturelli

A Reggio Emilia esiste da oltre trent’anni l’esperienza della MAG6, nata sul finire degli anni ‘80 per volontà di una quindicina di persone legate al movimento pacifista e non violento. Ciò che caratterizza fin da subito questa esperienza è la volontà dei fondatori e delle fondatrici di dare concretezza alla propria idealità, sperimentandosi in prima persona nel cominciare ad attuare immediatamente quella possibilità di cambiamento tanto auspicata. E così ciascuno mette mano alle proprie tasche e con questo denaro, con quello che hanno a disposizione, cominciano a sostenere la prima cooperativa sociale finanziata da MAG6, una comunità di accoglienza per minori produttrice di Parmigiano Reggiano. La MAG6 si struttura come cooperativa, qualcuno rinuncia al suo posto di lavoro stabile e garantito per dedicarsi in toto alla realtà nascente e, parallelamente al finanziamento dei progetti, cresce l’impegno a diffondere una differente cultura del denaro in un processo evolutivo del suo utilizzo. Nella consapevolezza della sua forza anche simbolica, lo sguardo sul denaro viene ribaltato guardandolo come strumento, non come fine. Uno strumento attraverso il quale cambiare la realtà che ci circonda sostenendo quelle progettualità che non remano contro i propri obiettivi, gli ideali, i desideri, la visione del mondo ma vanno nella stessa direzione apportando cambiamenti positivi nel contesto sociale in cui operano. Così il denaro diviene strumento utile a unire, collegare, creare relazioni. In quegli anni esistevano in Italia già altre esperienze di MAG che hanno certo contribuito a creare quella struttura che poi ha portato la MAG6 a essere quella che è oggi, in particolare la relazione con MAG Milano. Lo statuto originario è stato frutto di un’elaborazione collettiva anche visionaria, al punto da immaginare quello che non esisteva ancora, elemento di sorpresa anche per chi, nella storica Lega delle Cooperative, si è trovato di fronte sogni, desideri e prospettive considerate molto alte. Una dimensione anche utopica, che permette di vedere quello che non c’è per poterlo costruire seguendo una visione che sia traiettoria, non un punto di arrivo, in perenne confronto e rielaborazione. La scelta di organizzarsi come cooperativa va oltre il vantaggio fiscale che rende appetibile questa forma giuridica, nasce proprio dalla volontà di organizzarsi in maniera orizzontale, valorizzando il contributo di ciascuno. Di qui la decisione di rimanere sempre fuori dai grandi consorzi e aggregazioni per salvaguardare la propria indipendenza. Stesso approccio viene mantenuto con le istituzioni con le quali MAG6 ha occasionalmente collaborato, attraverso figure ponte consapevoli del valore trasmesso dalle pratiche della cooperativa, senza rincorrere mai vantaggi, agevolazioni o finanziamento di attività che creassero meccanismi di dipendenza

a discapito della libertà di azione.

Una dimensione anche utopica, che permette di vedere quello che non c’è

Quando è nata la MAG6 le richieste legali per creare una realtà che si occupasse di finanza erano molto più semplici. La cooperativa ha potuto iniziare le sue attività con le modeste disponibilità di chi ha iniziato questo percorso, ora non sarebbe più possibile. Nel corso degli anni, infatti, la

regolamentazione del micro-credito e della finanza mutualistica solidale ha subito numerosi adattamenti ma la grossa stretta è stata tra il 2014 e il 2016 con la riforma del testo unico bancario («tub») che ha causato un grande contraccolpo alla sostenibilità della MAG. L’introduzione di nuovi criteri, altamente restrittivi e vincolanti, ha condizionato enormemente la finanziabilità dei progetti e, con le nuove regole, delle ottanta realtà finanziate nel momento dell’approvazione del «tub», solo quaranta avrebbero risultavano essere rifinanziabili. Questo è stato un duro colpo per la sostenibilità perché, fino a quel momento, le risorse eco-

nomiche necessarie a tenere in piedi le attività erano date dagli interessi applicati sui prestiti effettuati. Il tasso di interesse a è sempre stato svincolato dalle logiche finanziarie ma è legato alle esigenze di gestione, in primis il sostentamento economico per il lavoro dello staff. Questo gruppo di lavoro è attualmente composto da 6 soci lavoratori, ognuno dei quali in contratto part time di quattro giorni settimanali. Ciascuno ha un ambito di applicazione prediletto ma comunque flessibile, non si lavora a compartimenti stagni e una riunione settimanale mantiene in costante e aggiornata condivisione e comunicazione il gruppo di lavoro sugli sviluppi e le attività. Questo gruppo è anche sede decisionale collegiale. L’assemblea è inoltre occasione di ulteriori attività dello staff dedicate sia alle dinamiche e allo stato delle relazioni di e nel gruppo, sia agli sviluppi e le prospettive del progetto MAG6. Il tempo impiegato in questo lavoro è estrema-

mente impegnativo, richiede molte energie e disponibilità individuali e collettive ma è un impegno fondamentale che porta risultati tangibili per la fiducia, il supporto, l’assenza di giudizio, la capacità di confronto e rispetto reciproci che favoriscono un percorso costruttivo del gruppo operativo.

Una visione sempre di concreta sperimentazione

In questo momento l’attenzione è particolarmente concentrata sulle prospettive, su cosa sarà la MAG6 in futuro ma in una visione sempre di concreta sperimentazione quindi definendone l’operatività da condividere poi con il consiglio di amministrazione («cda»).

Il «cda» è un organo differente dallo staff lavoratori, allargato a soci e socie esterne al gruppo dei lavoratori che viene in questo modo sostenuto e potenziato su base volontaristica; la suddivisione degli impegni è stabilita anche qui in base a sensibilità e attitudini personali, restando centrati nel costante sviluppo di pratiche utili a favorire una relazione di condivisione e apertura.

Un tempo il gruppo «cda» era più allargato, ora sono venute a mancare energie e questa è sicuramente una fragilità da affrontare e gestire.

Anche il gruppo dei lavoratori, lo staff, ha subito un ridimensionamento legato a scelte personali di chi ha deciso di cambiare vita: questo venir meno delle energie a disposizione del progetto non è stata reintegrata da nuovi inserimenti, anche per cercare di far quadrare i conti di gestione in un momento storico in cui diverse realtà finanziate si sono trovate in difficoltà e le riforme imposte a livello europeo hanno causato un aumento del lavoro burocratico. Come accennato in precedenza infatti, la riforma del «tub» ha determinato un grande spostamento nelle attività MAG6. Se da una parte la finanza dei grandi numeri non riconosce rilevanza sistemica - parole loro - alla finanza mutualistica e solidale, dall’altra ha dovuto comunque riconoscerne l’esistenza, creando riserve giuridiche ad essa dedicate dopo averle addirittura interpellate e coinvolte. Questo coinvolgimento non

ha portato risultati costruttivi, ma si è trasformato nel più ostacolante tra i numerosi sgambetti subiti nel corso degli anni. Ora la finanza autogestita è stata pesantemente normata, è stata comunque posta sotto il controllo della Banca d’Italia e ha un tetto minimo di capitale sociale richiesto per poter essere riconosciuta, che ammonta a 250 mila euro. Se questo fosse stato in vigore quando la MAG6 ha iniziato, non avrebbe potuto iniziare le sue attività o, almeno, non avrebbe potuto farlo nella modalità in cui ha operato. La credibilità del gruppo originale è stata data anche dal mettere immediatamente in gioco se stesso, nel cominciare ad applicare quello che veniva proposto come pratica cioè utilizzare il denaro come strumento per creare rete e relazioni. La fiducia che ha portato alla costruzione della rete è stata data dall’evidenza della sua applicabilità, della sua fattibilità e degli effetti positivi raggiunti per quella cooperativa che operava sul territorio e questo ha dimostrato l’affidabilità delle persone coinvolte e la realizzabilità di una tensione ideale. Ha dimostrato che le fideiussioni patrimoniali non sono l’unico (e nemmeno il più efficace) strumento per assicurare la responsabilità di chi decide di farsi garante di una progettualità e che le soluzioni ai problemi arrivano mettendo invece in gioco la propria consapevole disponibilità a creare alternative. Così le persone hanno acquistato fiducia e interesse, in una rete sempre più estesa, e hanno messo a disposizione le loro risorse monetarie. Il lavoro da fare oggi sarebbe esattamente l’opposto: prima chiedere fiducia su una base teorica e ideale, raccogliere il denaro e poi operare. Uno stravolgimento non indifferente per chi mette in primo piano l’esigenza di concretezza, la volontà di creare sperimentando.

Non stupisce certo che l’istituzione finisca per fare sgambetti normando: per funzionare, per perpetuarsi ha bisogno di controllo e standardizzazione. Ma la standardizzazione è esattamente l’opposto di quanto necessario per lavorare sulle relazioni: ogni progetto presentato, ogni realtà finanziata ha le sue proprie caratteristiche e necessità e il lavoro di accompagnamento della MAG6 nel finanziare i progetti, nel crearne la sostenibilità è un lavoro di sartoria, cucito su misura. Se al centro abbiamo le relazioni, se al centro mettiamo le persone, inevitabilmente si è in contrapposizione con la standardizzazione. Tenere al centro la relazione, il rapporto con le persone delle realtà finanziate, il gruppo che le porta avanti, è un lavoro che richiede tantissime energie e responsabilità da entrambe le parti, richiede reciprocità. La MAG6 non è prestazione di servizio, non è erogazione di credito, ma è un’impresa di comunità, crea benessere e vantaggi non solo per chi partecipa nei progetti finanziati o per chi ci lavora, ma anche per la comunità nella sua interezza. Oggi la priorità è quindi rafforzare un gruppo di lavoro affaticato, perché l’alternativa non si costruisce nel tempo libero, la convinzione è che ad essa vadano dedicate le migliori energie a disposizione, anche lavorative, non solo volontaristiche o movimentiste.

La MAG6 ha osato rilanciare, rimettendo in circolo energie preziose

Coerentemente con i presupposti fondanti si vuole campare delle proprie idee, le forme di lotta si traducono in pratica quotidiana, in proposta realizzata. Se la MAG6 è riuscita a superare i momenti che avrebbero potuto stravolgerne il senso è stato perché ha goduto della rete costruita negli anni ma soprattutto perché in un momento drammatico ha osato rilanciare, rimet-

tendo in circolo energie preziose, aprendosi a possibilità e riattivandosi nel proprio centro. Valorizzando ulteriormente quella tensione pratica comunitaria fondante del progetto.

Così, per non far ricadere un ulteriore carico economico della gestione della MAG6 sui progetti finanziati è nato il progetto della sostenibilità condivisa: ogni socio e socia è invitato a sostenere le spese di gestione delle attività della MAG6 attraverso una liberalità che andrà a creare una sorta di fondo cassa utile ad abbassare il tasso di interesse sui prestiti. Questo passaggio ottiene almeno due risultati: il primo di rinforzare quell’economia di comunità cui tanto lavoro è stato dedicato, il secondo di co-

minciare a smuovere un nodo dolente che è stato sempre vissuto come criticità e che per i progetti finanziati ha comunque costituito un impegno non indifferente da sostenere. I progetti che si avvicinano per essere finanziati non hanno infatti l’obiettivo di arricchirsi, non sono attività d’impresa, ma piuttosto vogliono produrre ricchezza e benessere sociale senza sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, e dello stesso sul pianeta: i ricavi ottenuti sono di conseguenza utili per vivere dignitosamente e il peso del tasso di interesse da rimborsare è spesso gravoso. Ma anche chi non avvia progetti, anche chi non richiede finanziamenti trae benefici per la propria vita quando il territorio si arricchisce in esperienze di autogestione libertaria. Così, per sostenere lo strumento della sostenibilità condivisa, non solo si invitano i soci alle liberalità, ma diverse realtà operative hanno deciso di destinare una parte dei loro ricavi, ottenuti dal rapporto con i soci, al progetto sostenibilità. Rafforzare la mutualità, ampliare il raggio di azione entro il quale agisce la comunità. Abbiamo così altre reti nella rete: le attività di consulenza e formazione, il gruppo d’acquisto solidale che mette ulteriormente in relazione le realtà MAG, la REPA (rete a prezzo agevolato, i cui aderenti applicano un reciproco abbassamento dei prezzi), la rete degli apicoltori e quella degli agricoltori, il grande confronto che è nato con la rete di «Campi Aperti» e con il circuito WOOF, il rapporto con diversi spazi sociali del territorio e non solo, la creazione e utilizzo di una moneta complementare (il BUS) attraverso la quale potenziare le possibilità individuali e collettive di accesso alla ricchezza creata nella rete di reti MAG6. Si stanno ulteriormente affinando pratiche di relazione con i soggetti finanziati valorizzando quanto non ha funzionato in passato e sperimentando possibilità altre, coinvolgendo in modo più consapevole e responsabile i garanti in modo da riequilibrare la diminuzione di forze disponibili nello staff. Al momento ci sono poche richieste di finanziamento nonostante numerosi avvicinamenti e la credibilità di cui gode la MAG, l’incertezza dei tempi genera cautela. Ciononostante i tassi di interesse su alcuni

progetti sono stati rivisti e ridimensionati per sostenere realtà in forte difficoltà: queste decisioni vengono prese in accordo tra le parti valorizzando sempre, per quanto possibile, il senso di responsabilità reciproca fondamentale per la crescita e mantenimento di un progetto comunitario. Viviamo un tempo in cui la consapevolezza del valore della comunità è diventata chiara e visibile, l’invito al sentirsi comunità arriva anche da fonti che lavorano nella direzione di distruggere il tessuto sociale più che di rafforzarlo. In ambito storico e antropologico, nelle scienze naturali è un continuo fiorire di ricerche volte a riconoscere che l’essere umano, e non solo, ha potuto superare i momenti più difficili e pericolosi della sua storia grazie alla solidarietà reciproca, a quel mutuo appoggio di cui noi libertari possiamo farci vanto grazie alle straordinarie intuizioni verificate scientificamente dal grande Kropotkin. Eppure manca l’esperienza della pratica della reciprocità, siamo ancora in una dimensione teorica che ha bisogno di sperimentarsi attuandola: veniamo da secoli in cui questo

è stato contrastato, represso, condannato ma rimane comunque insita nell’essere umano la consapevolezza del bisogno di comunità per sopravvivere. Allora, cosa facciamo, come decliniamo nel quotidiano questa consapevolezza inibita da un’educazione che ci ha portati in direzione opposta, da un’organizzazione sociale, politica, economica che continua a premiare l’individualismo e trae straordinario profitto dal divide et impera, dal farci sentire soli con noi stessi, con i nostri limiti e problemi troppo spesso troppo grandi per trovare soluzioni vitali e non di mera sopravvivenza? Quello che propone MAG6, quello che pratica, è la possibilità che ci sia ben altro oltre l’economia di mercato, che si possono creare imprese di comunità pubbliche, collettive, aperte a tutti coloro che di questa comunità scelgono di fare parte, in cui l’accesso ai bisogni primari e alla soddisfazione dei desideri sia svincolato dalle possibilità economiche individuali ma sia un bene condiviso e accessibile. Dimensione della cura, la cura della comunità in cui si vive e opera, la costruzione e rafforzamento di strumenti economici e sociali, di ampliamento della consapevolezza sono la base su cui costruire una differente organizzazione sociale più ricca e soddisfacente per tutte.

Un grande ringraziamento a Enrico e Mariangela di MAG6 per la disponibilità, la cura e la determinazione che hanno condiviso permettendomi di raccontare anche con le loro parole.

Per chi desidera approfondire la vita e la struttura della MAG6: www.mag6.it

La «Pinya», collettivo di autogestione educativa Espe

Valeria Giacomoni

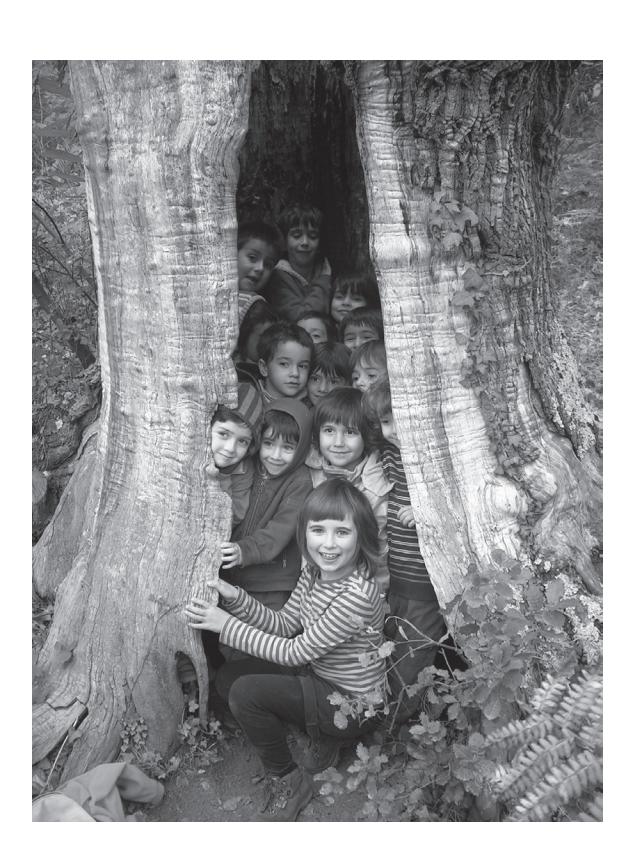

È possibile un progetto di scuola che non coinvolga solo i bambini ma anche gli adulti nel processo educativo? In cui anche i genitori possano sostituire gli insegnanti perché hanno costruito insieme le dinamiche educative?

A Barcellona funziona da quasi vent’anni un progetto con queste caratteristiche, che si definisce «collettivo di autogestione educativa» e parte proprio dall’idea di prendere decisioni collettive: condividere la responsabilità pedagogica per non delegare la questione educativa a degli specialisti. Si parte dal concetto che educare implica anche educarsi: non si tratta quindi di una semplice escuelita che si prende cura dei bambini, ma alla «Pinya» (questo il nome del progetto) ci si prende cura di tutto il gruppo, adulti e bambini. La creazione di uno spazio educativo orizzontale, in cui si rispetta il processo di crescita di ognuno, è una scelta che punta alla trasformazione sociale. Il progetto ha sede in uno spazio occupato, mantiene relazioni con i maggiori centri sociali a Barcellona, e partecipa a mobilitazioni e scioperi riconoscendo la trasversalità della lotta per l’emancipazione sociale. Si inserisce in un quadro di lotta attiva contro le istituzioni statali, e contesta l’educazione ufficiale che aspira a perpetuare gli equilibri di una società neoliberale.

Uno dei punti su cui lavora di più il collettivo è proprio il disfarsi dei condizionamenti della società nella quale siamo immersi, sia nell’educazione dei più piccoli sia nelle relazioni interpersonali. Non riprodurre gli schemi di una società capitalista e patriarcale è uno degli obiettivi più chiari del progetto e anche dei più impegnativi, tenendo in conto quanto tutti li abbiano assimilati.

Decostruzione e costruzione

Il lavoro di decostruzione di abitudini, comportamenti e mentalità è un processo continuo sia a livello di gruppo sia a livello personale, che interroga perennemente la quotidianità e le dinamiche relazionali. Questo è l’impegno che viene richiesto ad ogni persona che fa parte del collettivo: la disponibilità a mettersi in discussione e ad approfondire temi considerati fondamentali (come per esempio le questioni di genere) attraverso il dibattito in assemblea; ma anche attraverso corsi di formazione con persone esterne al gruppo, giornate di riflessione sul tema con altri collettivi, invito di osservatori alla «Pinya» per ricevere un feedback sulle dinamiche interne. Questo è l’approccio che caratterizza il progetto: non c’è una linea da seguire a priori e si vuole evitare che venga accettata acriticamente l’opinione di

chi magari si intende di più di un determinato tema. Per questo motivo si spinge ognuno a esprimere il proprio parere sull’argomento per poi confrontarsi e costruire insieme un pensiero condiviso. Spesso chi non ha grande conoscenza di un tema evita di entrare nella discussione e lascia prendere le decisioni agli altri; qui si

Alla «Pinya» l’apprendimento è un’attitudine collettiva, multidirezionale e reciproca

cerca di ovviare a questo meccanismo, caratteristico di una società in cui la delega agli specialisti è la normalità, coinvolgendo l’intero gruppo in un processo che porta a una coscienza collettiva. Alla «Pinya» l’apprendimento è un’attitudine collettiva, multidirezionale e reciproca: i bambini imparano dagli adulti, gli adulti dai bambini, ma soprattutto i bambini imparano tra di loro.

Con questo metodo tutti gli adulti contribuiscono a costruire l’approccio educativo e non ci si affida semplicemente alla sensibilità o alle competenze degli «insegnanti»: sviscerando temi e proposte insieme, tutti gli adulti sono considerati alla pari degli educatori e a essi possono sostituirsi, come effettivamente fanno in molte occasioni, sia in situazioni di emergenza (coprire assenze, malattie) sia per l’organizzazione di gite, colonie estive, campeggi.

La costruzione del progetto è avvenuta a partire dalle conoscenze ed esperienze delle persone coinvolte, aggiungendo elementi di altre iniziative pedagogiche ritenuti convincenti. Questa base, sommata alla costante attenzione ai processi che vivono i bimbi, costituiscono gli strumenti con cui far fronte alle situazioni e alle necessità che sorgono nella quotidianità. Per questo l’assemblea è fondamentale in quanto luogo e momento in cui si definiscono le pratiche che formano la «Pinya». L’importanza ed il rispetto dell’assemblea, spazio di riflessione, dibattito e impegno collettivo è ciò che ha permesso al progetto di plasmarsi in quanto tale e di progredire.

Sviluppo del progetto

Il progetto è nato nel 2003 in un centro sociale emblematico in città a Barcellona, ma con lo sgombero del locale ha cambiato varie sedi cercando un luogo adatto con uno spazio esterno. Nel 2007 approdano a «Can Garrofa», masseria occupata dopo anni di abbandono e utilizzata dalle persone del quartiere come sede di diverse associazioni. «Can Garrofa» si trova a Esplugues, nella cintura periferica metropolitana: non è strano nell’immensa periferia urbana di Barcellona trovare ancora questi vecchi edifici, testimoni di un passato agricolo non troppo lontano, spesso soffocati dalla costruzione di strade o moderni palazzi. Se ne possono vedere vari esempi anche arrivando dall’aeroporto del Prat, a mezz’ora dal centro della città. Il contatto con la natura è quindi assicurato da questo ambiente privilegiato in cui la comunità educativa dispone di un giardino dove correre, osservare, costruire, dove ci sono alberi da scalare e un orto in cui sperimentare.

L’approccio educativo, come accennato, si nutre di diverse provenienze e soprattutto si costruisce nel lavoro quotidiano, pronti a mettere tutto in discussione. Il rispetto per il lavoro di anni di dibattiti, riflessioni e decisioni non dimentica che la vitalità è fondamentale per l’esistenza del progetto, che appunto è un collettivo vivo, in cui entrano ed escono persone continuamente. Questa flessibilità inizialmente non prevedeva una presentazione scritta del progetto per le nuove incorporazioni, perché aperti a un processo di costruzione permanente. Gradualmente però si è sentita la necessità di mettere nero su bianco il lavoro svolto fino al momento. Non perché ci siano aspetti che non si possono discutere, ma per capire come si è arrivati a ogni decisione e il lavoro che c’è dietro. Alcune metafore molto riuscite per trasmettere l’essenza del progetto parlano di passarsi la «fiamma pinyera» oppure di fare un delicato lavoro di «idraulica politica e pedagogica» in cui la «Pinya» è l’acqua e i tubi sono la capacità di trasmettere contenuti degli adulti. È importante «saper riconoscere le proprie radici per poter continuare a crescere, adattandosi alle necessità del momento».

Ed è proprio questo passaggio, di mettere nero su bianco, che permette al progetto di progredire, di non tornare sempre sugli stessi temi, di affrontare la sfida di pensare anche una scuola primaria vista l’età dei bimbi in crescita. Alle persone che si avvicinano per la prima volta alla «Pinya» si consegna un re-

È importante «saper riconoscere le proprie radici per poter continuare a crescere, adattandosi alle necessità del momento»

port della sua traiettoria fino al momento e si chiede un periodo iniziale di osservazione anche nelle assemblee, con l’appoggio di una famiglia di riferimento per capire meglio le dinamiche. Ad esempio anche solo il linguaggio utilizzato nella quotidianità può avere bisogno di un’introduzione.

Un lessico per l’emancipazione

L’obiettivo di smantellare i condizionamenti della società in cui siamo cresciuti passa anche attraverso il lessico che utilizziamo e alla «Pinya» si è riflettuto sull’utilizzo di parole che aiutino a uscire da dinamiche patriarcali. Ad esempio si è scelto di utilizzare tutti i plurali al femminile generico invece che al maschile (come nella maggioranza delle iniziative libertarie) e i genitori (in catalano pares, letteralmente «padri») vengono chiamati pamares (letteralmente «pamadri») per coinvolgere entrambe le figure in un termine inclusivo. L’attenzione alle questione di genere nello sviluppo di ogni bambina/o e le sue relazioni all’interno del gruppo offre l’occasione di prendere una chiara posizione sul tema dell’approccio più o meno «interventista» degli adulti. In una società in cui le disuguaglianze di genere influiscono sui giochi, sui comportamenti e sugli atteggiamenti dei bambini, alla «Pinya» si considera necessario intervenire per sviluppare atti-

tudini altrimenti represse dal patriarcato. Per «interventi» non si considera la lezione frontale o un’azione guidata dagli adulti, ma semplicemente provocazioni con materiali nelle sale, cambiamenti nella distribuzione degli spazi, proposte di attività o di un argomento all’assemblea, ecc. Un altro strumento utilizzato è il problematizzare gli stereotipi che si presentano, ad esempio se si sente dire che «questo è un gioco da femmine», chiedere cosa vuol dire che «è un gioco da femmine» o chiedere a diverse bambine e bambini: «ma a te piace giocare a questo gioco?». Si valorizza e sottolinea che ci sono molti modi di essere uomo e molti di essere donna, cercando di svincolare delle attività precise dal sesso di ognuno. Si definiscono le bambine e i bambini «socializzati come maschio o come femmina», coscienti del fatto che molti interessi nascono non tanto dalle attitudini personali ma dal percorso, dai giochi e dagli stereotipi che la nostra società impone ai maschi o alle femmine.

Un esempio è l’occupazione dello spazio esterno che spesso le bambine devono lasciare libero perché i maschi giocano a calcio. Il lavoro e le riflessioni portate avanti sul gioco del calcio sono state veramente tante finché si è cercato di cambiare dinamiche con degli interventi «provocatori»: un giorno ad esempio si è chiesto che per mezz’ora la palla la tenessero le bambine con grande delusione dei maschi ma con il risultato che qualche bimba ha poi affermato di aver imparato a giocare a calcio in quell’occasione. Inoltre dopo ogni partita si cerca di fare un momento di condivisione e, quando possibile, che un adulto/a faccia da arbitro.

Riferimenti storici

Non è associata alle questioni di genere invece la scelta della definizione di acompanyantes («accompagnatori») per gli educatori o insegnanti, ma a un cambiamento di prospettiva, di un passo indietro dell’adulto di fronte al rispetto delle tappe evolutive delle bambine/i che si rifà alle teorie di Montessori, Freinet, Piaget e alla «Nuova Educazione» in generale mettendo la bimba/o al centro del processo educativo. Nella pratica la «Pinya» non adotta un’unica linea pedagogica e utilizza strumenti e metodi di diverse teorie educative, costruendo la sua peculiare visione, tanto che una bella definizione colloquiale del suo metodo è Pinyassori.

Possiamo quindi considerare queste teorie tra i riferimenti storici della «Pinya», che però rivendica anche la sua base politica nell’esperienza catalana della Scuola Moderna di Ferrer (1901- 1906) e nelle scuole razionaliste sostenute dagli anarchici della CNT fino alla rivoluzione del 1936. Il processo storico che ha vissuto la Spagna nell’ultimo secolo è molto diverso da quello della maggior parte di Stati europei: la guerra civile spagnola (1936-39), prologo della Seconda Guerra Mondiale, ha portato a quarant’anni di dittatura di Franco e la transizione alla democrazia nel 1975 è avvenuta senza una condanna del regime

nazional-cattolico e senza un riconoscimento dell’interessantissimo tessuto sociale e culturale creato dagli anarcosindacalisti a inizio secolo. Rimangono molte questioni mai affrontate, e queste esperienze educative pioneristiche restano etichettate come politiche e non valorizzate, anche se sono state molto avanzate per l’epoca e fortemente legate al territorio.

La spinta all’orizzontalità e al rifiuto della delega della popolazione catalana è ancora presente nell’organizzazione delle feste di quartiere e nelle numerosissime associazioni presenti sul territorio. Dopo la transizione la creazione di centri civici con proposte calate dall’alto ha ostacolato la ricostruzione di un tessuto sociale di attivismo, ma negli anni ‘90 la capacità di reinventarsi del movimento libertario spagnolo, soprattutto a Barcellona, ha trovato nell’occupazione di case abbandonate una strategia per recuperare spazi comuni e abitativi. I metodi assembleari e l’apertura degli spazi al quartiere hanno permesso una sinergia tra diverse generazioni.

È proprio dal «movimento okupa» nei primi anni 2000 che nasce la necessità di creare uno spazio di socialità per i più piccoli che fosse coerente con il modo di vivere orizzontale e assembleare dei genitori. La «Pinya» infatti nasce come uno spazio di militanza e non solo come una critica ai metodi della scuola statale, ma come attività correlata alla vita che questi genitori stavano già mettendo in pratica. La dimensione politica dell’educazione è un concetto chiave del progetto della «Pinya» che rifiuta l’idea di una neutralità pedagogica. Questa convinzione porterà presto il progetto ad allontanarsi da altre sperimentazioni pedagogiche nate in quegli anni.

Definirsi anche attraverso le differenze

Infatti a Barcellona negli anni Duemila sono nati vari progetti che puntavano a un’educazione alternativa, sia per offrire un tipo di accompagnamento diverso, sia per mancanza di posti nella scuola statale (per bimbi dai 2 ai 6 anni inizialmente). È del 2007 la creazione della «Rete di Educazione Libera» (XELL, Xarxa d’educaciò lliure in catalano), di cui in partenza fa parte anche «La Pinya»; ma le differenze con le altre escuelitas non tarderanno a manifestarsi. La XELL gradualmente amplierà la sua rete di scuole fino ad arrivare a influenzare con i suoi metodi le scuole statali negli ultimi anni, ma non considera la scelta di aprire delle scuole alternative come scelta politica, tende piuttosto a parlare di un cambiamento basato sul benessere dell’individuo, di cura dell’anima (cuidado del alma), di filosofie orientali vicine allo yoga. È un po’ il discorso di curare sé stessi per stare bene al mondo, ma senza entrare nel merito di come questo mondo sia organizzato.

La «Pinya» gradualmente prenderà le distanze da questa «Rete di educazione libera» ponendo in discussione proprio questa definizione di educazione «libera». Sull’ambiguità del termine «libero» troviamo un bell’aneddoto nella scelta del nome del progetto. Quale occasione migliore per mettere in pratica questa libertà e fare in modo che fossero le stesse bambine/i a scegliere il nome della scuola? All’inizio si parla di bimbe/i di 3-4 anni, in maggioranza femmine, alle quali viene chiesto di decidere sul nome da darsi. Quindi si riuniscono, come avevano imparato a fare in un progetto orizzontale. Essendo indecise tra due parole, alla fine arrivano all’accordo di usarle entrambe: «Collana Principessa» sarebbe stato il nome della loro scuola. Si può immaginare la reazione degli adulti! «Abbiamo capito che più che la libertà che offre la società capitalista, dovevamo offrire loro strumenti per remare controcorrente».

Per quanto riguarda il nome della scuola, alla fine gli adulti hanno insistito per un nome che rappresentasse il progetto e la «Pinya» (pigna in italiano) non rimanda solo all’ambiente privilegiato della masseria di «Can Garrofa» dove ha sede la scuola, circondata da giardino e boschi, ma anche a un’espressione idiomatica catalana e spagnola dove con fer pinya/hacer piña si intende fare squadra, supportarsi l’uno con l’altro.

Impegno dei genitori

E questa squadra inizia con l’organizzarsi collettivamente per il trasporto delle bambine/i dai diversi quartieri della città o dai paesi vicini a Can Garrofa a Esplugues (30-40 minuti dal centro città col trasporto pubblico). I genitori si occupano a turno anche della preparazione del pranzo e delle pulizie, oltre che dell’adeguamento dello spazio alle necessità dei bimbi. L’impegno per un genitore che sceglie di mandare sua/o figlia/o alla «Pinya» è quindi su diversi fronti: da una parte l’apporto economico, dall’altra una necessaria disponibilità di tempo da investire nel progetto. Le due questioni sono in qualche modo legate visto che

fanno entrambe riferimento al modo di sussistenza che scelgono i genitori o il genitore (si parla anche di famiglie monoparentali), tenendo conto che di solito chi ha più disponibilità economica ha meno tempo a disposizione durante la giornata o meno flessibilità.

L’assemblea ha decretato che il tempo e le energie spese insieme per costruire qualcosa sono il collante per questo tipo di progetto

Per quanto riguarda la quota da versare per la sostenibilità del progetto all’inizio ci si affida al principio «ognuno secondo le sue possibilità», senza grandi specificazioni né vincoli, ma dopo un breve periodo ci si rende conto che il consolidarsi dell’attività passa anche dalla stabilità economica. Inoltre il buon funzionamento della quotidianità con i bambini permette ben presto l’allargamento del nucleo di famiglie iniziale, legato da un solido rapporto di fiducia/ amicizia/ affinità e da qui anche il bisogno di proporre una regolamentazione più chiara.

Si insiste quindi sulla necessità di prendersi l’impegno di pagare tutto l’anno scolastico (anche in caso di viaggi o assenza della bambina/o), di venire incontro alle esigenze di tutte/i ma di stabilire una quota fissa per ogni nucleo familiare da pagare ogni mese. Inoltre per abbassare la spesa di ogni famiglia si richiede la collaborazione per organizzare attività di autofinanziamento come cene, concerti, incontri di presentazione del progetto. Questa attività viene considerata fondamentale e come parte integrante del collettivo: nel corso degli anni è capitato che qualche famiglia chiedesse di pagare una quota più alta perché non aveva tempo/voglia di partecipare alle attività di autofinanziamento, ma l’assemblea ha decretato che il tempo e le energie spese insieme per costruire qualcosa sono il collante per questo tipo di progetto e valgono di più dei soldi guadagnati individualmente. Sia il nucleo di famiglie iniziale che le persone che poco a poco si sono avvicinate al progetto, possiamo dire (generalizzando) che scelgono di avere un lavoro flessibile, part-time o stagionale, per

avere tempo ed energie da dedicare al processo di educazione dei loro figli, non solo individualmente ma appunto collettivamente, un processo che inevitabilmente porterà a crescere anche loro. Si arriva a dire che «La Pinya esiste anche fuori dalla Pinya» nei rapporti che si creano condividendo feste di compleanno dei bimbi, balli, fatiche, risate e tristezze, e inevitabilmente «La Pinya te la porti anche a casa, nelle tue relazioni personali» per sottolineare come si associ una visione della vita al progetto e non semplicemente una escuelita.

Modalità libertarie

Il collettivo de «La Pinya» si è anche interrogato in varie occasioni se diventare una «comune» e allargare il focus dall’educazione a una convivenza di gruppo, ma la flessibilità, i cambiamenti e le nuove sfide che si presentano ogni anno hanno portato in altre direzioni. È vero che il progetto permea la vita di chi vi partecipa, ma uno delle sue peculiarità è proprio la non staticità, l’essere sempre work in progress, costituire un momento intenso e cruciale del percorso di ognuno. Ed è difficile coniugare queste caratteristiche con un progetto sedentario e a lungo termine di convivenza. La «Pinya» beve invece da questi flussi di energie in movimento, viaggi, amicizie, amori che vanno e vengono. Il progetto è aperto alle contaminazioni ed è pronto a mettersi continuamente in discussione per raggiungere gli obiettivi comuni. Infatti, per quanto riguarda gli acompanyantes è chiaro che non si offre loro semplicemente un lavoro, ma si propone di entrare in un nuovo modo di vivere e condividere. Il ruolo di acompanyante è così cruciale e intenso che spesso queste figure vengono assorbite completamente dal progetto, senza poter però ricevere un adeguato compenso economico per tutta la quantità di tempo ed energia investita. Succede quindi che ciclicamente abbandonino il progetto, entusiasti del percorso costruito insieme, ma sfiniti e con la necessità di prendere aria. Questo da una parte arricchisce, perché al progetto si sommano tante visioni diverse, dall’altra crea lo stress di cambiare o aggiornare spesso l’equipe.

Questa scelta di fare un passo indietro quando non si hanno più le energie significa saper riconoscere i propri limiti e non aver paura del cambiamento. Questa flessibilità, insieme all’importanza attribuita a una coscienza collettiva è la grande peculiarità della «Pinya»: crescere costruendo la propria libertà, coscienti di formare parte attiva di un gruppo, di una società, implica una chiara responsabilità politica.

Per raccontare la loro esperienza l’anno scorso la «Pinya» ha pubblicato un libro, che rappresenta perfettamente la struttura, l’idea e la pratica del progetto: un lavoro collettivo, in cui la scrittura non è delegata a qualcuno di specializzato, bensì un coro di voci, di adulti e bambini che raccontano la loro esperienza e aiutano a comprendere le diverse fasi del progetto. Il testo è inoltre arricchito da un’analisi del contesto storico-sociale in cui si è sviluppata «La Pinya» e da approfondimenti pratici che raccontano situazioni vissute e come sono state risolte, o quali obiettivi si propongono e come si mettono in pratica. Questo mettere nero su bianco e condividere metodi ed esperienze, difficoltà e soluzioni adottate è il modo migliore per far germogliare altri progetti e per permettere che tutto questo lavoro arrivi più lontano possibile.

Un nuovo regime climatico. L’antropocene e noi

Marco Antonioli e A. Soto

Siamo in un’epoca caratterizzata da rapide e inedite trasformazio ni degli ambienti in cui viviamo. Il sintomo più evidente di ciò è il riscaldamento climatico, ma anche la pandemia da Sars Cov-2, di cui la rivista ha trattato nel n. 1, è da leggersi nel più ampio conte sto della crisi ambientale oggi in corso (Vineis e Savarino 2021). Partiamo da un concetto fondamentale: come esseri umani sia mo animali dell’eccedenza. Infatti «una delle cose che ci distin guono dagli animali non umani è che questi ultimi producono solo ed esclusivamente ciò di cui hanno bisogno; gli esseri uma ni producono molto di più. Siamo creature dell’eccesso, ed è que sto a renderci insieme la più creativa e la più distruttiva di tutte le specie». (Graeber e Wengrow 2021). Il concetto di eccedenza ha generato altri concetti tipici della natura umana, quali quel lo di potere e di controllo. Chi controlla le scorte prodotte in eccesso? Chi ha più potere. Per quale motivo sono scoppiate e scoppiano molte guerre? Per il controllo delle scorte.

Questa dinamica, che caratterizza gli esseri umani fin dagli al bori, è aumentata in maniera esponenziale con la grande acce lerazione produttiva e consumistica che si sta dispiegando dagli inizi degli anni Novanta del Novecento a oggi e alla quale si dà il nome di globalizzazione. L’essere umano globalizzato opera come agente geologico che con le sue pratiche di vita modifica l’ambiente: è l’epoca ormai nota come antropocene.

Il primo a parlare di antropocene è stato il chimico olandese Paul Crutzen in un articolo apparso su Nature dal titolo Geolo gia dell’umanità in cui scriveva: «Sembra appropriato assegnare il termine Antropocene all’epoca geologica presente, per molti versi dominata dall’uomo, a complemento dell’Olocene, il perio do caldo degli ultimi 10-12 millenni» (Crutzen 2002).

Inoltre, Crutzen citava cinque caratteristiche tipiche dell’antropocene. Ai fini di questo articolo è bene ricordarne due: l’attività umana ha trasformato da un terzo a metà della superficie del pianeta e l’uomo usa più della metà delle risorse accessibili di acqua sorgente al mondo.

Altre due caratteristiche tipiche di quest’epoca sono che il mondo muta con modalità che obbligano le specie a spostarsi e che muta con modalità che generano nuove barriere – strade, aree deforestate, città, fiumi deviati – che impediscono agli animali di migrare.

Rispetto all’età preindustriale la temperatura globale è oggi maggiore di 1,59°C sulla terraferma e di 0,88°C negli oceani. Questo aumento della temperatura è stato più rapido negli ultimi 50 anni di quanto avvenuto negli ultimi 2000 anni, mentre la temperatura degli oceani è aumentata più rapidamente nell’ultimo secolo che nei precedenti 11.000 (Interngovernmental Panel on Climate Change 2021). A ciò si devono aggiungere molteplici altre sofferenze che colpiscono il pianeta tra cui la deforestazione e il consumo di suolo, l’inquinamento da plastiche, l’acidificazione degli oceani, lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie, la produzione di scarti che sta trasformando la terra in una grande discarica globale (Armiero 2021) e quella che viene definita la sesta estinzione di massa.

Dipesh Chakrabarty, storico indiano, già una delle figure di rilievo del pensiero postcoloniale e da diversi anni impegnato nell’analisi del cambiamento climatico, lega questa distruzione direttamente all’esercizio della libertà da parte dell’essere umano. Scrive: «in nessuna delle riflessioni sulla libertà c’è mai stata la consapevolezza della potenza geologica che gli esseri umani stavano contemporaneamente acquisendo per effetto e per mezzo di processi strettamente collegati alla loro conquista della libertà» (Chakrabarty 2021). Così egli lega l’esercizio della libertà al progresso e alla devastazione ambientale che è intrinseca ad esso.

Problema di una portata tale da fare venire le vertigini e che a nostro avviso è ben riassunto dal termine antropocene. L’assunLa manipolazione violenta della natura da parte degli esseri umani

zione di tale termine potrebbe infatti indicare la gravità della situazione e la conseguente necessità di muoversi verso un cambiamento di prospettiva e di abitudini materiali, più di

quanto possa fare la categoria di capitalocene utilizzata da alcuni in ambito accademico e militante. Siamo convinti infatti che la manipolazione violenta della natura da parte degli esseri umani sia tipica non solo dei sistemi capitalistici, ma sia un atteggiamento tipico anche dei regimi di tradizione comunista quali Russia e Repubblica Popolare Cinese.

La questione è così vasta da non risedere solo in un sistema economico specifico quale è il capitalismo, quanto nell’attitudine produttivista e consumista dell’essere umano moderno e occidentale, nonché nel suo considerarsi dominatore dell’ambiente circostante e degli esseri che lo popolano.

Murray Bookchin legando la dimensione ecologica a quella sociale, ha indicato una strada, difficile e tortuosa, ma che forse vale la pensa percorrere: bisogna battersi per trasformare in senso libertario e tendenzialmente egualitario i rapporti sociali e personali di dominio (Bookchin 1982).

Ma non è più «solo» l’oppressione dell’essere umano sull’essere umano a doverci riguardare. Oggi la sfida è superare l’oppressione dell’essere umano anche nei confronti degli esseri non umani e dell’ambiente e fermare così l’usura del mondo.

Noi ci rifacciamo all’idea di anarchia: assenza di comando e autorità, libertà intesa in maniera responsabile, solidale e col-

lettiva, tensione verso l’assenza di dominio e per la diffusione più estesa possibile di potere, inteso non in senso negativo ma come possibilità (Bertolo 1983).

Tale concetto oggi non consiste più solo nel propagandare e vi-

Non è più «solo» l’oppressione dell’essere umano sull’essere umano a doverci riguardare

vere l’eliminazione dello sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, ma anche nel riconsiderare criticamente lo stile di vita in cui siamo immersi, all’insegna del consumo forsennato, del dominio sull’ambiente e sugli esseri, e dei veleni che ne scaturiscono.

Scriviamo «siamo immersi» sottintendendo un «noi» generico. Sappiamo che ci sono differenze di status, di classe, di genere e geografiche, tra «noi». No, non siamo tutti uguali. Ma tutti, o quasi tutti, a gradi diversi, siamo accomunati dall’avere portato il mondo alla rovina aderendo alla «allucinazione della crescita continua» (Danowski e Viveiros de Castro 2017). Abbiamo tutti delle responsabilità, seppure in maniera differenziata.

Dunque, con sano realismo crediamo sia doveroso tentare di alleviare l’essere umano da questa triste situazione in cui si è cacciato, riducendo autonomamente le nostre pretese di consumo e di espansione, agendo in prima persona perché si possa imprimere un cambiamento nelle politiche economiche ed energetiche dei nostri odiati governi.